তাজা বুলবুলভাজা...

হাসপাতালের ডায়েরি - পারমিতা চৌধুরি | ছবি: রমিত চট্টোপাধ্যায়পয়লা বৈশাখের সকাল। sskm এর হেড অ্যান্ড নেক সার্জারির ফিমেল ওয়ার্ডের সবাই সকালের খাবার নিতে জমায়েত করে দাঁড়িয়ে। ঠাট্টা তামাশা, গল্প গুজব চলছে। বিষয় - gst। উঁচু গলায় হাসতে হাসতে একজন বললো, - নে নে এবার থেকে জলেও gst দিবি। ফেসবুকে শহুরে শিক্ষিত বাঙালি সেদিন বিচার বিশ্লেষন করছিল, পয়লা বৈশাখ কি আসলে পহেলা বৈশাখ? ওই প্রশ্নের ওপর বাঙালি জাতি সত্ত্বা নির্ভর করেছিল কিনা, তাই জন্য!শহরের কেন্দ্রে থাকা সবথেকে সেরা সরকারি হাসপাতালগুলোর একটা sskm। এখানে ভর্তি হতে আসে বহু দূর গ্রাম, গঞ্জ থেকে। শহর শুধু বিশাল এই হাসপাতালের অস্তিত্ব জানে। তার ভেতরের মানুষদের চেনে না। এখানে যারা ভর্তি তাদের যদি বাড়ি কাছে হয়, তাহলে তা আন্দুল। আর দূরে হলে - সাগর। শহরবাসী কি সাগরে কি যায়? দীঘা, মন্দারমনি নয়, সেই যেখানে হিন্দুদের প্রিয় সাগরমেলা বসে, সেই সাগরে?এ বছর চৈত্রের শুরু থেকেই ঝলসে দেওয়া শুকনো গরম। সেই গরমে sskm এর এক একটা লাইনে তিন ঘন্টা দাঁড়িয়ে নারী পুরুষ। মেয়েরা এখানে সংখ্যাগুরু। সংসারের যাবতীয় কাজ ভোর রাতে উঠে সামলে তারা চলে আসে। কখনো নিজের জন্য, কখনো সন্তানের জন্য। এমনকি এমন মেয়ের দেখা পেয়েছি যে sskm চেনে হাতের তালুর মত আর তার হাত ধরে প্রথমবারের জন্য ডাক্তার দেখাতে এসেছে তার স্বামী। মেয়েরা না কি রাস্তা পেরোতে পারে না?ওয়ার্ডে সময় চলে মন্থর আলস্যে। সন্ধ্যেয় ওয়ার্ডের একটা অংশে আসর বসেছে। মধ্যমণি যে তার গলার সার্জারি দুদিন পড়ে। হঠাৎ আবিষ্কার হয়েছে তার বাম হাতটি ভাঙ্গা। সে নিজে অবিশ্যি টের পায়নি যে হাত ভেঙে গেছে। এক্স রে ভিউয়ার আমার বেডের সামনে। দু টুকরো হয়ে যাওয়া হাড়ের প্লেট আর ভাঙ্গা-হাতের হাসি-মুখের মালকিনকে পর্যায়ক্রমে বার কয়েক দেখে, ভাবার চেষ্টা বন্ধ করতে হয়েছিল। ডাক্তাররা চলে গেলে, সমবেত হইহই প্রশ্নে লাজুক মুখের বউটি বললে, আল্লার দোয়া, সব কটা রোজা রেখেছিলাম তো! স্রোতের মত কথা গড়াতে গড়াতে একজন বলে ওঠে, - "খিদিরপুরে কত যে জবাই হয়, সে কি রক্ত"!সোৎসাহে আরেকজন বলে, - "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের গ্রামেও তো। কালী পুজোয়।" ফোন হাতড়ে যত্নে তোলা অস্পষ্ট ভিডিও খুঁজে দেখায় সে।আমার পাশের বেডের মেয়েটির বাড়ি মসলন্দপুর। বৈশাখের দাবদাহের মধ্যে সারা দিন টসটসে ঘেমে, বিছানায় গড়িয়ে কাটে গলায় ব্যান্ডেজ মোড়ানো আমাদের দুজনের। রাত নামলে তাপমাত্রা সহনীয় হয়। আলো নিভে গেলে আমরা দুজন টুকরো গল্প করি। উদ্বাস্তু পরিবারের মেয়ে সে। বড় শক্ত লড়াই তাদের। বাবা মরে গেছে অল্প বয়সে খাটতে খাটতে। বাবাকে প্রায় না চেনা মেয়ে, দুই দাদার আদরের বোন, এক ছেলের মা কলকলিয়ে গল্প বলে চলে। বাংলাদেশে তাদের আত্মীয়দের বাড়ির গল্প। নিজেদের পুরনো বাড়িতে তার দাদাদের যাওয়ার গল্প। সেখানে আতিথেয়তা, মুসলমান বাড়িতে হিন্দু বাড়ির ছেলে খাবে না, সেই অদ্ভুত পরিস্থিতির গল্প। এক সপ্তাহ ছেলেকে না দেখা মা এর গলা বুজে আসে। ফোন খুলে ছবি দেখায় গোপাল সাজে ছেলের। উদ্বাস্তু মেয়ে, পায়ের তলায় জমি খুঁজতে চেষ্টা করা মা হঠাৎ বলে ওঠে, "জানো তো, একটা যুদ্ধ একটা মুহূর্তে সব শেষ করে দেয়। শুনেছি এখনো হচ্ছে দুটো জায়গায়। কত বাড়ি, কত সংসার এমন এক মুহুর্তে রাস্তায় এসে দাঁড়াচ্ছে"। কিলবিলে প্রশ্ন চাপতে পারি না। জিজ্ঞেস করি, "তোমার রাগ হয় না? এত কষ্ট, মুসলমানদের জন্য.."। অবাক হয়ে তাকিয়ে হেসে ওঠে উদ্বাস্তু মেয়ে। "তাই আবার হয়? মুসলমানের ওপর রাগ কেন হবে গো! তাহলে বলি শোনো.."।সেই আখ্যান থাক। আমি সেদিন মন প্রাণ ভরে জেনেছিলাম প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন, প্রতিবেশী-বিচ্ছিন্ন, ঘৃণাকাতর যাপনের ঠিক উল্টো পথের এক পথিকের কথা।দুই মা। একজনের বাড়ি হুগলির গ্রামে, দ্বিতীয়জন বসিরহাটের। দুজনেরই মেয়ের সার্জারি। সেদিনও সান্ধ্য আলাপ চলছে। মেয়েদের এটা সেটা গল্প। সার্জারির আগে সব গয়না খুলে দিতে হয়েছে। বিবাহিত মেয়েদের বহুদিন পর হাত দুটো বড়ই হালকা, মন ভারী - পাছে স্বামীর কিছু হয়। বসিরহাটের বউটি নির্বিকারে বলে উঠলো, ধুর ওতে কিছু হয় না, না পরলে বাড়িতে ঝামেলা শুধু। হুগলির বউটিও ঘাড় নেড়ে সায় দেয় সঙ্গে সঙ্গে। আমার দিকে তাকিয়ে একজন জিজ্ঞেস করে, - সঙ্গে ওটা বুঝি তোমার বর ছিল? প্রেম করে বিয়ে? আরেকজন বলে, - আজকাল প্রেমের বিয়ে, দেখা শোনার বিয়ে কোথাওই শান্তি নেই গো।হুগলির বউটি মেয়ের ওষুধের ড্রিপ সোজা করতে করতে শান্ত এবং দৃঢ় কণ্ঠস্বরে বলে, - ভুগতে হলে নিজে দেখে শুনে ভোগাই ভালো।আমি একটু চমকে উঠি। ব্যবহার্য বস্তু থেকে উত্তরণ ঘটুক, মানুষ হয়ে উঠে ভুল করার স্বাধীনতা পাই - এ আকাঙ্খা তাহলে সব মেয়েরই মনের মধ্যে ধিকি ধিকি জ্বলছে।হৃদয়পুরের মাসিমা ইতিমধ্যে মন্তব্য করেছেন। তাঁর শ্বশুরবাড়ি বেজায় ভালো। সেখানে সবাই শিক্ষিত, রুচিশীল। তাঁকে গড়ে পিটে নিয়েছিলেন শাশুড়ি। কোনোদিন রান্না করতে যেতে হয়নি, বরং পড়তে বসতে বলতেন। তিনি নিজে বড্ড বেশি কথা বলতে ভালোবাসেন, অথচ শ্বশুর বাড়িতে সবাই গুরুগম্ভীর। ওটুকুই একটু অসুবিধে হয়েছিল শ্বশুরবাড়ির সবার। মসলন্দপুরের বউটি ঘাড় নেড়ে বলে, "কিছু মনে করো না কাকিমা। গড়ে পিটে নিলে আর তোমায় নিল কোথায়? পড়তে তোমার ভালো লাগতো না রাঁধতে? তুমি যে বললে গল্প করতে ভালোবাসতে, তারা তোমার সঙ্গে গল্প করতো না? তুমিও তো মানিয়েই নিয়েছো তাহলে। আমাদেরই মত।"মনে পড়ে এক দুপুরের কথা। সার্জারির পর বেশ কিছুদিন কেটেছে। হেঁটে চলে বেড়ানো, ঘাড় ঘোরানোর নিদান আছে তখন। ওয়ার্ডের মধ্যে দুপুরে ড্রাই রোস্ট হওয়ার থেকে মন ঘোরাতে এদিক ওদিকে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। চোখে পড়ল, এক নম্বর বেডের শিশুটির মা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। একটু দূরে, জানলা দিয়ে চোখের সমান্তরালে ঝাঁ ঝাঁ দুপুরের রোদে ভিক্টোরিয়ার পরী লীলায়ীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। রুক্ষ চুল হাওয়ায় উড়িয়ে কোলে এক নম্বর বেডের বাচ্চা নিয়ে তার মা সেই মার্বেলের পরী দেখছে। হঠাৎ পিছু ফিরে দু চোখে দু টুকরো রোদ মাখা হাসি হেসে বললো, "ছুটি হবে যেদিন, আমরা সবাই যাব, বুঝলে? আবার তো নিশ্চই আসবো না"। বড্ড মায়া হলো। আর তার পরমুহূর্তেই খুব লজ্জিত হলাম। "মায়া" হলো! কি স্পর্ধা আমার! ভিক্টোরিয়া আমার কাছে সস্তা, সেই সস্তা জিনিসের প্রতি আকুলতা দেখেছি বলেই তো "মায়া" হলো। তার বদলে যদি উজ্জ্বল হেসে কেউ বলতো, "হাওয়াই দ্বীপ যাবে, বাকেট লিস্ট আইটেম", তখন হতো অক্ষমের জ্বালা। তাড়াতাড়ি সরে চলে এলাম জানলা থেকে।সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার অভিজ্ঞতা আমার প্রথমবার। জানা ছিল না, খাবারের থালা-বাটি-গ্লাস নিজেকে নিয়ে যেতে হয়। প্রথমদিন সবাই খাবার নিতে যাচ্ছে যখন, সেই সারির মধ্যে আমি খালি হাতে বেকুবের মত দাঁড়িয়ে। বেশ কটা মাথা এগিয়ে এলো। "থালা আনোনি বুঝি?" প্রশ্নের উত্তরে ভ্যাবলা মুখে ঘাড় নেড়ে চুপ থাকি। মনে মনে হিসেব করছি তখন। রাতটা উপোষ, কাল দুপুরের খাবারটা ম্যানেজ দিতে হবে ইত্যাদি। হিসেব বেশিক্ষণ করতে হলো না। অনেকগুলো হাত থালা, বাটি, সাবান নিয়ে চলে এলো। সঙ্গে উৎসাহব্যঞ্জক দু চারটে কথা। "কিছু ভেবো না, এখানে সব পেয়ে যাবে", "খাবার এখানে ভালই দেয়। ডিম, দুধ। তরকারিটায় অবশ্য টেস্ট নেই। ওটুকু মানিয়ে নিলেই হলো"। মানিয়ে নেওয়ার ওস্তাদিতে মেয়েদের মার খাওয়ার সম্ভাবনা বরাবরই কম। খাবারটা নিয়ে তারা যত্নে কিছুক্ষন রেখে দেয়। তিনবেলা ডিম, সকালে দুধ - যে যত বড় গ্লাস নিয়ে যাবে সেই মাপে। সুগার থাকলে আলাদা সবজি। ভোর থেকে খেটে, তারপর বেলা তিনটের সময় জল ঢালা খাবার নয়, বিশ্রামে থেকে খাওয়া। এই ভোর থেকে খেটে বেলা গড়িয়ে খাওয়ার কথা আমি বারবার শুনেছি বাজারের মাসী, পার্লারের মেয়ে, মফস্বল থেকে ট্রেনে করে শহরে ঠিকে কাজ করতে আসা মেয়েদের থেকে।আমার স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেই শুনে হাসপাতালের এতদিনের পরিচিত মেয়েগুলো হায় হায় করে ওঠে। মেয়েদের ফেরার রাহা খরচ এবং কত দিনের যেন ওষুধের খরচ দেওয়া হয় কার্ড থাকলে। আমি পাব না বলে ওরা দুঃখী। ওদের ম্লান মুখ দেখে আমার মুখও দুঃখী দুঃখী হয়ে যায়। ওই টাকা ক'টা চেয়ে, বারবার তাগাদা দিয়ে, হাত পেতে নিতে হয় না। ওই টাকা না থাকলে সমস্ত ঘাড়টা মুড়িয়ে ব্যান্ডেজ থাকলেও গেদে লোকাল ধরতে হয়।ওলা উবের চড়া, সরকারি হাসপাতালকে বাস স্টপেজের নাম বানিয়ে ফেলা শহরবাসী ঠিক করে কোন ভাতা শিক্ষিত, "মহার্ঘ", অধিকার আর কোন ভাতা অশিক্ষিত, কদর্য, ভিক্ষা, লোভ। অর্থনীতির তথ্য মুখস্থ রাখা শহরবাসী প্রশ্ন করে না নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে ওষুধে কেন gst বেশি, কেন এত দাম।Sskm এ একদিন এক বয়স্ক মহিলা আমার সামনে এক শহুরে পোশাকের ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এক্স রে কোন দিকে হবে। ছেলেটি বেখেয়ালে উত্তর দেয়নি। প্রৌঢ় মহিলা সরে যেতে যেতে নিজের মনেই বলেছিলেন, পড়াশুনোওয়ালা লোকদের সঙ্গে কেন যে কথা বলতে যাই।যারা আমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে আলাদা হয়ে যেতে চায়, যারা আমাদের প্রিয় দেশ বা রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় গায়ের জোরে তারা "বিচ্ছিন্নতাবাদী"। মনের জেদে যারা মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়, অদৃশ্য সীমারেখা টেনে দেয়, প্রাচুর্যের মধ্যে বসে নিজেকে শ্রমিক বলে আর পছন্দের সরকার ভোট না পেলে সৎ, পরিশ্রমী সহনাগরিকদের ভিখারী দাগিয়ে তৃপ্তি পায় - এই দোআঁশলা যাপনকে কি বলে?দুয়ারসিনি - নরেশ জানা | ছবি: রমিত চট্টোপাধ্যায়দুয়ারসিনি১৮ নম্বর জাতীয় সড়কের যে আন্ডারপাশের গা ঘেঁষে আমরা গলুডির গায়ত্রী গেস্ট হাউসে পৌঁছেছিলাম সেই জায়গা সমেত পুরো জায়গাটার নামই আসলে মহুলিয়া। গলুডিকেও অনেক স্থানীয় মানুষ মহুলিয়া বলেই ডাকে। ফের সেই আন্ডার পাশ গলে একটা ন্যাড়া পাহাড়কে বাঁহাতে রেখে জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড ধরে আমাদের কয়েক ফারলং যেতে হল ওই ন্যাড়া পাহাড়টাকে ঘেঁষে। এই ন্যাড়া পাহাড়ের গায়েই গালুডি থানা। তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বুঝলাম জাতীয় সড়কের সদ্য সম্প্রসারনের জন্য পাহাড়টা কিছুটা কাটা হয়েছে। আমরা পাট মহুলিয়া থেকে বাঁদিক ধরব। এই রাস্তাটি নরসিংহপুর রোড নামে পরিচিত। মাত্র ২৫ কিলোমিটারের ঝকঝকে তকতকে পিচের রাস্তা। কোথাও কোথাও সামান্য বাঁক। মাঝেমধ্যে জনবসতি। তাই ঝকঝকে তকতকে রাস্তা হওয়া সত্ত্বেও ওই বাঁক আর জনবসতির কারণে নিয়ন্ত্রিত গাড়ি ছোটানোই উচিৎ। রাস্তার দুধারেই বনদপ্তরের লাগানো আম জাম শিশু বহড়া সেগুনের হালকা ঘন জঙ্গল। তার ভেতরে চরে বেড়াচ্ছ গৃহপালিত পশু সকল। যে কোনও সময় তারা রাস্তায় ছুটে উঠে আসতে পারে। প্রচুর মানুষ এই পথে ঝাড়খন্ড বাংলার মধ্যে যাতায়াত করছে, বাইক ছোটাচ্ছে। এখানে হেলমেট পরার তেমন চল নেই দেখলাম। সুতরাং চালককে সাবধানে গাড়ি চালাতে বলুন। বাইরে বেড়াতে এসে খামোকা উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে সব আনন্দই মাটি। আমি তাই প্রথমেই গাড়ির চালকের টিউনটা বেঁধে দিলাম। পরিষ্কার বললাম, গাড়ি চালাতে এসে তুমিও আমাদের ভ্রমনসঙ্গী। দুচোখ ভরে প্রকৃতির এই রূপ দেখো এবং সেই ভাবেই গাড়ি চালাও যাতে তুমি সবকিছু ভালো ভাবে দেখতে পারো। আরও বললাম, জনপদগুলির ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় তুমি সেই এলাকার মাইলস্টোন, সাইনবোর্ড ইত্যাদি থেকে এলাকার নামটি জেনে আমাকে বলবে আমি নোট নেব। যদি কোনও জনপদে সাইনবোর্ড দেখে নাম না জানা যায় তবে গাড়ি থামিয়ে গ্রামের কারও কাছ থেকে নাম জেনে নিতে হবে। এভাবেই গাড়ির গতি বেঁধে দেওয়া গেল। গাড়ি ছুটল পাটমহুলিয়া থেকে ভালুপুলিয়া, বড়বিল, জোড়িশা, চোরিন্দা, খড়িয়াডিহি, বাগালগোড়া। বাগালগোড়া পেরুলেই দেখা যাবে ডানহাতি একটি পাহাড় যেন ছুটে আসছে গাড়িটিকে ধরার জন্য কিন্তু মাঝে মধ্যে ঘন জঙ্গল তাকে বিভ্রান্ত করছে। উল্লেখ্য ততক্ষনে বনদপ্তরের লাগানো কৃত্তিম অরন্যের বদলে আদি অনন্তকালের অরণ্য আমাদের ঘিরে ফেলছে। শাল-পিয়াল-সেগুন মহুল-কেন্দু-গাব- পলাশ-বট- বহডা- পাকুড়- অশ্বত্থ দাঁড়িয়ে আছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। বাগালগোড়ার পর কাশপানি। এখানে ঝাড়খন্ড পুলিশের একটি আউট পোস্ট বা ফাঁড়ি রয়েছে। জায়গাটা ঝাড়খন্ড আর পশ্চিমবাংলার সীমান্ত ঘেঁসে তাই এখানে ঝাড়খন্ড পুলিশের ওই শেষতম চৌকিদারী ব্যবস্থা। এই কাশাপানি থেকে রাস্তার চরিত্র বদলে যাচ্ছে রাস্তা উঠছে আর নামছে। যদি গাড়ির সামনে মানে চালকের পাশে বসে থাকেন তবে কখনও কখনও আপনার এও মনে হতে পারে এরপর আর রাস্তা নেই, গাড়িটা বোধহয় এবার সামনের অনন্ত খাদে ঝুপ করে পড়ে যাবে। পরের দুটি গ্রামের নাম মনে রাখুন তিতুলডাঙা এবং আসনাপানি। যে পাহাড়টা আপনাকে ছোঁয়ার জন্য এতক্ষণ ছুটে আসছিল আর ঘন জঙ্গলের জন্য এদিক ওদিক বিভ্রান্ত হচ্ছিল সে এবার আপনাকে ধরে ফেলল প্রায় কিন্তু একটা ছোট্ট তিরতিরে নদী তাকে আটকে রেখেছে। ঠিক যেই আপনি ঝাড়খন্ডের শেষগ্রাম আসনাপানি পেরিয়েছেন অমনি পাহাড়টা আপনাকে ধরে ফেলে গাড়ি সমেত কাঁধে তুলে নিয়েছে। নদীটা বেমালুম হারিয়ে গেল! এই নদী আর পাহাড়ের লুকোচুরি দেখে আর গাড়িতে থাকতে মন করলনা। ঝাড়খন্ডের ভাষায় আমি আমাদের গাড়ির চালক মৃত্যুঞ্জয়কে বললাম, "আ্যই গাড়ি রোকো!" সে হকচকিয়ে ব্রেক কষল। সবাইকে বললাম, 'উতরো , আব হামলোগ পয়দল চলেগা!' সবাই নেমে এলো। মৃত্যুঞ্জয়কে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যেতে বললাম। পেছনে ফিরে তাকালাম আদিবাসীদের ছবির মত সাজানো গ্রাম আসনাপানির দিকে। টালি কিংবা এ্যাসবেস্টস দিয়ে ছাওয়া বাড়ি গুলোর দেওয়াল ছবি এঁকে সাজানো। কী সুন্দর কী অপূর্ব আদিবাসী রমনীদের সেই আঁকা! কেউ এঁকেছেন লতাপাতা কেউ আবার সোজা সমান্তরাল নানা রঙের রেখাচিত্রের মধ্যে ফুটিয়েছেন আল্পনা। কারও দেওয়ালে চরে বেড়াচ্ছে ময়ুর। কারও দেওয়ালে ঘাসের দানা খুঁটে খাচ্ছে কোয়েল তিতির, সরু ঠ্যাংয়ে ভর দিয়ে লম্বা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে ডাহুক। রাস্তায় নেমেই ঘড়ির কাঁটায় নজর দিয়ে দেখে নিয়েছি বেলা তখন দশটা বেজে পনেরো। ঝাড়খন্ড আর বাংলার আকাশ থেকে তখনও ঘূর্ণাবর্তের ছায়া কাটেনি বটে কিন্তু এখন এই মুহূর্তে সোনার মত রোদ গলে পড়ছে। গুগল ট্র্যাকার দেখে ঝিলমিল আর রাগিণী আমাকে জানালো আমাদের হাঁটতে হবে এক কিলোমিটার পথ। মৃত্যুঞ্জয় গাড়িটা নিয়ে এগিয়ে গেছে, গীয়ার নিউট্রাল করে শব্দহীন গাড়ি নেমে গেছে সুন্দরী দুয়ারসিনির পথে। আমাদের সাথেও রয়েছে চার সুন্দরী। রুশতি আজ জিন্স্ পরেছেন। নীল ফেডেড জিন্সের ওপর লাল আর কালো স্ট্রাইপ দেওয়া সাদা শার্ট। মেয়ে রাগিণী আজ পুরোপুরি কালো পোশাকের আশ্রয় নিয়েছে। স্লিভলেস ঝালর দেওয়া কালো টপ আর পালাজো। রিয়ানের আজ কমলা আশ্রয়। কলার দেওয়া হাঁটু ছাড়ানো কুর্তি আড়াল করেছে কালো চোস্তা পাজামাকে। ঝিলমিল একটা মেরুন পাজামার ওপর কালো টি শার্ট চড়িয়েছে। আসনাপানি থেকে কিছুটা এগিয়ে এসেই একটা বাঁক নিয়ে ঢাল শুরু হল আর সেই ঢালের মুখেই পাহাড়টা কেটে রাস্তা নামছে দুয়ারসিনির দিকে। কাটার ফলে দু'পাশে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পাহাড়টার মধ্যে দিয়ে গলে যাচ্ছিলাম আমরা। তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে এতক্ষনে ছুঁতে পারলাম তাকে। অজস্র বুনো ফুল গাছ এমনকি লজ্জাবতী লতাও পাহাড়ের গা থেকে রাস্তার ওপর হামলে পড়েছে। শতদল আর রুশতি ছবি তুলছে, ক্লিক, ক্লিক। পাহাড় কাটা দুয়ারের মধ্যে দিয়ে আমরা দুয়ারসিনির পথে নেমে যাচ্ছি। রাস্তার ওপর আয়রনের বড় হোর্ডিং প্লেট আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করছি আমরা । রাস্তার পাশে একটা কংক্রিটের বোর্ড আমাদের স্বাগত জানালো আর অমনি ডান হাতে নদীটা ঝাঁপিয়ে পড়ল। নদীটা এখানে একটু প্রশস্ত। তার ওপর ছোট একটা কংক্রিটের রেলিংয়ের দেওয়া সেতু, সেতুটা তৈরি করা হয়েছে নদীটাকে দেখার জন্য। শুধু দুয়ারসিনি নয় তার সাথে এই নদীটাকেও দেখার জন্য পর্যটকরা আসেন।নদীটার নাম সাতগুরুং। কেন এমন নাম? জানা গেল এই পাহাড়টাকে সাত জায়গায় কেটে নদীটা এঁকে বেঁকে এগিয়েছে বলে নদীটার এই নাম। আগেই বলেছি যে রাস্তাটা দিয়ে আমরা যাচ্ছি তার নাম নরসিংহপুর রোড। নরসিংহপুর ঝাড়খন্ডে অবস্থিত বাংলা সীমান্তের একটি বধির্ষ্ণু গ্রাম। গঞ্জের মত। এখন যেমন পাহাড়টা কেটে এই সোজা সাপ্টা রাস্তাটা তৈরি হয়েছে। আগে পাহাড়ের কোলে কোলে অনেকটা ঘুরে ঘুরে আসনাপানি থেকে নরসিংহপুর পৌঁছাতে হত। সেই পথে সাতবার পেরুতে হত নদীটাকে। এখন অবশ্য মাত্র দু'বার নদীটাকে পেরুতে হয়। বলতে বলতে রাস্তার ওপর প্রথম সেতুটা চলে এল। একটু আগে যে সেতুটার কথা বলেছি সেটা কিন্তু রাস্তার ওপরে ছিলনা, ছিল রাস্তার পাশে নদীটার ওপর, নদীটাকে দেখার জন্য। যদি কোনও দিন এই রাস্তায় আসেন তবে ওই সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে নদীটার দিকে তাকাবেন। দেখবেন তিরতির করে বয়ে চলা নদীটির বুকে খেলা করছে অজস্র ছোট ছোট মাছ। অথবা যদি অন্য পথে দুয়ারসিনি আসেন তবে একটু এগিয়ে এসে এই নদীটাকে দেখে যাবেন। আর অবশ্যই ঘুরে যাবেন আসনাপানি গ্রাম। বাংলার দিক থেকে আসলে আসনাপানি হবে ঝাড়খন্ডের প্রথম গ্রাম। যাই হোক এবার এবার আমরা দুয়ারসিনিতে প্রবেশ করব তার আগে রাস্তার ওপর সেতুটার ওপর উঠে আসতেই গড়গড় শব্দ শুনে বাঁদিকে তাকাতেই দেখলাম প্রবল বিক্রমে পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে নামছে সাতগুরুং। বাঁদিকে যেদিক থেকে নদীটা নামছে সেই দিকের খাতটা একেবারে ঘন জঙ্গলে ভর্তি। ত্রিস্তরীয় জঙ্গল, নিচে গুল্ম ও বিরুৎ জাতীয় গাছ গাছালি। এরপর মাঝারি গাছ যেমন কুল, গাব, কেঁদ, বুনো আমলকি ইত্যাদি। একদম ওপরে মাথা তুলে রয়েছে মহুল বহড়া হরিতকির, বট, অশ্বস্থ, পাকুড়, শাল, পিয়াশালের দল। বর্ষার জল পেয়ে শেকড়ে ও পাতায় তরতরিয়ে বেড়ে উঠেছে গাছগুলো। ঝাঁপিয়ে পড়া ডালপালা আর গাঢ় সবুজ কালচে পাতা গ্রাস করে রেখেছে পুরো নদী খাতটাই। ওদিকের নদীটা তেমন করে দেখা যায়না শুধু তার গর্জন আর কলধ্বনি জানিয়ে দেয় সে আসছে, এসেই চলেছে। সেতু পেরিয়েই আমরা ঢুকে পড়লাম দুয়ারসিনিতে। ডান হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেবী দুয়ারসিনির মন্দির। একসময় দেবী প্রস্তরিভূত হয়ে খোলা আকাশের নিচেই বিরাজ করতেন। হালে মন্দির হয়েছে। মন্দির ছাড়িয়ে বাঁহাতে ১৮৫ মিটার উঁচু হিলটপ। আঁকাবাঁকা পথে দিব্যি উঠে যাওয়া যায় ওপরে। উঠলে দেখতে পাওয়া যাবে ঝাড়খন্ড ও বাংলার অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য! আশেপাশের দু - চার কিলোমিটারের মধ্যে থাকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গ্রাম, দুরে দুরে মাথা তুলে থাকা ছোট ছোট ডুংরি বা টিলা গুলি। দেখতে পাওয়া যায় এসবের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা সাতগুরুং নদীর আঁকাবাঁকা দীর্ঘবাহিনী স্রোত টিকে। ঠিক যেন একটা রুপোলি সুতো অগোছালো এলোমেলো পড়ে রয়েছে।যদিও আমাদের এ যাত্রায় আমরা হিলটপে ওঠার ঝুঁকি নেইনি। কারন পুরো রাস্তাটাই ঝোপ ঝাড়ে ভর্তি। ওপরে ওঠার রাস্তা একেবারেই পরিষ্কার করা হয়নি। সাপ খোপের ভয় রয়েছে। এলাকাটি কংসাবতী দক্ষিণ বন বিভাগের অন্তর্গত বান্দোয়ান ২ বনাঞ্চল বা রেঞ্জের কুঁচিয়া বিটের অধীনে। বনদপ্তরই এই হিলটপ রক্ষনাবেক্ষণ করে থেকে। অদ্ভুত তাদের উদাসীনতা। এখানে বনদপ্তরের গোটা তিনেক কটেজ আর একটি ডরমিটরি রয়েছে। পুরুলিয়া জেলার বন্দোয়ান থানার মধ্যে পড়ে এলাকাটা। কেউ চাইলে বন্দোয়ান থেকে অটো কিংবা ট্রেকার ধরে আসতে পারেন। বন্দোয়ান থেকে মাত্র ১৭ কিলোমিটার। আমি নিজে এই হিলটপে উঠেছিলাম ১৬ বছর আগে। তখন জায়গাটা অবশ্য বন দপ্তরের হাতের বাইরে চলে গেছে। ২০০৩ অক্টোবরে মাওবাদীরা খুন করেছে বন্দোয়ানের অফিসার ইনচার্জ নীলমাধব দাসকে। ২০০৫ সালের শেষ দিনটিতে এই থানারাই ভোমরাগোড়া গ্রামে মাওবাদীরা পুড়িয়ে মারে সিপিএম নেতা রবীন্দ্রনাথ কর ও তাঁর স্ত্রী আনন্দময়ীকে। এই সময়েই কাঁকড়াঝোরের মত ল্যান্ডমাইন দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয় দুয়ারসিনি বন বাংলোটিও। ফলে বনদপ্তর তখন নাজেহাল। ঠিক এই সময় নিজের পেশার তাগিদে আমি দুয়ারসিনি এসেছিলাম। না, একটু ভুল বললাম দুয়ারসিনি আসাটা আমার পেশাগত তাগিদ ছিলনা আমি আসলে এসেছিলাম বকডুবা গ্রামে, এক মাওবাদী আর্ম স্কোয়াড বাহিনীর নেত্রীর বাড়িতে। বকডুবা এখন ঝাড়গ্রাম জেলার মধ্যে পড়লেও তখন জেলা ভাগ হহয়নি। তখন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মধ্যেই তার অবস্থান আর অদ্ভুতভাবে ওই গ্রামটায় যেতে গেলে পুরুলিয়ার কয়েকটি গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হত। তো বকডুবায় গিয়ে আমি যখন দেখলাম দুয়ারসিনি এখান থেকে এত কাছে আমি লোভ সামলাতে পারলাম না। এই ঘটনাটা বলার কারন এটাই যে আপনি যদি বাংলা থেকে বিকল্প একটা পথে দুয়ারসিনি যেতে চান তবে এই সুন্দর রুটটা আপনার কাজে লাগবে। সেদিন আমার বাহন বাজাজ প্লাটিনা, একশ সিসির বাইক। সকাল ৬টায় আমি খড়গপুর থেকে বাইক স্টার্ট করে হাওড়া মুম্বাই জাতীয় সড়ক ধরে লোধাশুলি ঝাড়গ্রাম হয়ে বেলপাহাড়ি অবধি নব্বই কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এলাম পাক্কা আড়াই ঘন্টায়। এবার যেতে হবে বেলপাহাড়ি থেকে ভুলাভেদা , চাকাডোবা হয়ে বাঁশপাহাড়ি ছাব্বিশ কিলোমিটার। এই পথে পর্যটকদের জন্য দুটো গুরুত্বপূর্ণ জায়গার নাম হল তামাজুড়ি আর লালজল। নামগুলো কী সুন্দর তাইনা? তামাজুড়ির সঙ্গে তাম্রলিপ্ত নামটির কোনোও সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছেন? ভ্রমন কাহিনীতে ইতিহাস পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে বেশি আলোচনা করলে হয়ত অনেকে বিরক্ত হতে পারেন তাই অতি সংক্ষেপে বলে রাখি তামাজুড়ি একটি প্রাচীন জনপদ। কত প্রাচীন তা কল্পনা করা মুশকিল। ইতিহাস বলছে তাম্রলিপ্ত বন্দরের অস্থিত্ব ছিল যীশু খ্রীষ্টের জন্মের অন্তত তিনশ বছর আগে। এই বন্দর থেকে তামা রপ্তানি করা হত বলেই নাম তাম্রলিপ্ত। আমরা আগেই জেনে গেছি দলমা পাহাড় রাশি জুড়ে খনিজ সম্পদের ঐর্শ্বয্য। দলমা পর্বত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য স্থানের মত এই তামাজুড়ির কাছাকাছি তামার আকরিক পাওয়া যেত। সেই জায়গার হদিস না মিললেও তামাজুড়ি গ্রামের পেছনে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেও দেখা গেছে সেই সব তামার আকরিক থেকে তামা নিষ্কাশনের নির্দশন। ঠিক যেমন করে গরুর গাড়ির চাকায় লোহার বেড় পরানোর আগে লোহার বৃত্তাকার পাতটিকে গরম করার জন্য বেড় বরাবর আগুন জ্বালানো হয়। চাকায় বেড় পরানোর পর বৃত্তাকার আগুনের ছাই পড়ে থাকে ঠিক তেমনি অনেকগুলি বৃত্তাকার তাম্র আকরিকের গলিত অবশিষ্ট এক সময়ে দেখা যেত। কালের নিয়ম আর আমাদের অবহেলায় তাম্রাশ্ম যুগের সেই অমুল্য নির্দশন ধ্বংস হয়ে গেছে। যদি সংরক্ষণ করা থাকত তবে সারা পৃথিবী থেকে গবেষক পর্যটক আসতেন ওই অবশেষ দেখার জন্য। আমি তামাজুড়ি গ্রামে প্রথম গেছিলাম ২০০০ সালে। তখন এক ৫০ বছর বয়সী মানুষ আমাকে বলেছিলেন তিনি তাঁর দশ বারো বছর বয়সে ওই জায়গায় গবাদি পশু চরাতে গিয়েও সেই বৃত্তাকার গলিত অবশেষের নির্দশনগুলি দেখেছিলেন। আমি তাঁকে নিয়ে সেগুলি খোঁজার চেষ্টাও করেছিলাম কিন্তু ঝোপ জঙ্গলে ভরে গেছে সেই সব জায়গা। হয়ত ভূমিক্ষয়ে বিলীন হয়ে গেছে। ঝাড়গ্রাম ট্যুরিজম নিয়ে যাঁরা এখন কাজ করছেন তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ, যদি তাঁরা উদ্যোগী হয়ে এর ক্ষীনতম রেখাচিত্র তো উদ্ধার করতে পারেন তবে তা পর্যটনের জন্য সম্পদ হয়ে যাবে।তামাজুড়ি ছাড়িয়ে বাঁশপাহাড়ির রাস্তায় মাজুগড়া, জামতলগড়া পেরিয়ে পড়বে শিয়ারবিন্দা বলে একটি পরিচিত জায়গা। এই রাস্তার বাঁদিকের ঘন বনানীর মধ্যে দিয়ে যে পাহাড়টি আপনার সাথে সাথে চলবে তার নাম লাখাইসিনি। এক অসম্ভব চড়াই ভেঙে। আপনি পৌঁছে যাবেন শিয়ারবিন্দাতে। এখানে দাঁড়িয়ে পড়ুন এখান থেকে ডান দিকে যে পাহাড়টি দেখতে পাবেন তার নাম লালজল। পাহাড়ের নিচে ছোট্ট আদিবাসী গ্রামটিও লালজল নামেই খ্যাত। ২০০০ সাল থেকে বিভিন্ন কারণে আমি তিনবার এই গ্রামে এসেছি। শেষবার ২০০৯ সালে। এই গ্রামেও একজনকে খুন করেছিল মাওবাদীরা। সেই কারণে একবার এসেছিলাম। ২ বার পাহাড়টায় চড়েছি। একটা অপরিসর ছোট্ট গুহা আছে। কিছুকাল এক সাধু থাকতেন ওই গুহাতে। আমি গুহামুখ অবধি গেছি কিন্তু ভেতরে ঢুকতে সাহস পাইনি। আমার এক সমাজকর্মী বান্ধবী ঝর্ণা আচার্য্য বলেছিলেন গুহার ভেতরে নাকি কিছু চিত্র রয়েছে। আমি সত্য মিথ্যা জানিনা। তবে বর্ষাকালে ওই পাহাড় থেকে একটি ছোট ধারা নেমে আসে তার জল সত্যি লাল। সেখান থেকেই জায়গাটার নাম লালজল। রাতে সেই জলধারায় দেখা যায় ছোট ছোট পুঁটি কচ্ছপ খেলে বেড়াচ্ছে। সারা বছর তারা কোথায় থাকে কেউ জানেনা।এরপর ফের মুল রাস্তায় ফিরে চাকাডোবা থেকে বাঁশপাহাড়ি মোড় থেকে ওড়লি হয়ে বগডুবা গ্রামে গেলাম। বগডুবায় কেন আসা আগেই বলেছি। মাওবাদী নেত্রী জাগরি বাস্কের বাড়ি এখানে। সেখানে কাজকর্ম সেরে সোজা চলে গেলাম লাখাইসিনি পাহাড়ের কোল ঘেঁসে বুড়িঝোর গ্রামের মধ্যে দিয়ে নরসিংহপুর হয়ে লুকাপানি। পাঠক, ফের ফিরে যাচ্ছি আজকের দুয়ারসিনিতে। আমরা গালুডি থেকে যে রাস্তাটি ধরে এসেছি তার নাম নরসিংহপুর রোড। আমি ১৬বছর আগে বুড়িঝোর হয়ে সেই নরসিংহপুরেই পৌঁছে গেছিলাম। তারপরের গ্রামের নামই লুকাপানি। আসলে দুয়ারসিনি বলে কোনও গ্রাম নেই। দুয়ারসিনি হলেন গ্রামের দুয়ারে বা প্রবেশ পথে অবস্থিত দেবী। তিনি গ্রাম রক্ষিকা। গ্রামের ভেতরে কলেরা, ওলাওঠা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারী প্রবেশ করতে দেননা। যদি সেই ধরনের মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে দেবী তাদের তাড়িয়ে দেন। আমাদের যেমন শীতলা, চন্ডী ইত্যাদি দেবী বা মা রয়েছেন আদিবাসী জনজাতি গোষ্ঠীর তেমনি লৌকিক দেবী রয়েছেন। দুয়ারসিনি তেমনই এক দেবী। এখানে সিনি অর্থে দেবী। যেমন লাখাই পাহাড়ে অবস্থান করেন লাখাইসিনি। সেইভাবে বেলপাহাড়ির একটি পাহাড় গাডরাসিনি, একটি জলপ্রপাত ঘাঘরাসিনি নামে পরিচিত। সমতলেও বউলা গ্রামে অবস্থান করে দেবী বউলাসিনি হয়েছেন ট্রেনে পুরী যাওযার পথে বেলদার পরের স্টেশনের নাম নেকুড়সেনি আসলে নেকড়াসিনি থেকে আসা। দেবী নেকড়ের হাত থেকে অধিবাসীদের রক্ষা করতেন কিনা জানা নেই। তবে মানত হিসাবে দুরারোগ্য ব্যাধি আক্রান্তরা কিংবা মনস্কামনা পূরনের জন্য দেবীর থানে নিজের পরিধেয়র অংশ বিশেষ বা নেকড়া বেঁধে আসেন। যাইহোক দুয়ারসিনিতে এসে গালুডি গেস্ট হাউসের ম্যানেজার দেব কুমার সোনির দাওয়াইটা টের পাওয়া গেল। আমাদের পুরো দলটাই ঝাঁপিয়ে পড়ল রবীন্দর মাহাত- র মাহাত হোটেলে। গরম গরম সিঙ্গাড়া, গজা, জিলিপি, বালুসাই সাঁটাতে লাগল হাউমাউ করে। বুঝলাম শুধু সোনির দেওয়া সেই জল মাহাত্ম্য নয় সঙ্গে শেষের এক কিলোমিটার হাঁটার ঝক্কিটাও কম ছিলনা। খাবার শুধু খাওয়াই নয়, পোঁটলা করে বাঁধাও হল। দারুন নাকি টেস্ট। নাকি বললাম এই কারনেই যে আমি চা ছাড়া আর কিছু খাইনি। দুয়ারসিনি থেকে মাত্র চার কিলোমিটার গেলেই কবি প্রাবন্ধিক কমল চক্রবর্তীর ভালো পাহাড়। একটা আস্ত পাহাড় কিনে কমলদা সেখানে বসবাস করেন। কলকাতা কিংবা জামসেদপুরের বন্ধুরা গিয়ে সেখানে আড্ডা দেন। আগে থেকে বলে কয়ে আপনারাও যেতে পারেন। নামমাত্র খরচে দারুন আতিথেয়তা মিলবে সঙ্গে নিরাপদ পাহাড়বাস। কোনোও পূর্ণিমার রাতে জোৎস্নায় স্নান করতে দুয়ারসিনি অথবা ভালো পাহাড়কে বেছে নিতে পারেন। এযাত্রায় আমাদের ভালো পাহাড় দর্শন হবেনা কারন আমাদের ঘাটশিলায় যেতেই হবে। ঘাটশিলার একপ্রান্তে ডাহিগোড়াতে আরণ্যক স্রষ্টার পুণ্যভূমি গৌরিকুঞ্জ না দেখে গেলে দলমা তীর্থ যাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাছাড়া ঝিলমিল আর রাগিণীকে পাহাড়ে চড়ানো হয়নি এখনও! ওদের জন্য প্ল্যান করা আছে ঘাটশিলা রাজাদের প্রমোদ বিহারের যায়গা চিত্রকুট পাহাড়।ওরা যখন মাহাত হোটেলে খাচ্ছিল আমি তখন মালিক রবীন্দরের সঙ্গে গল্পে জমে গিয়েছি। আগেই বলেছি গ্রামটার নাম লুকাপানি। যে সাতগুরুং নদীটাকে আমরা হাফ কিলোমিটার আগে আসনাপানি পেরিয়ে পেয়েছিলাম তাকেই দেখি দুয়ারসিনির গায়ে ঘাপটি মেরে শুয়ে রয়েছে। এখানে তার স্রোত ক্ষীণ। একটা ছোট সেতু পেরুলেই লুকাপানি গ্রাম। রবীন্দরের বাস সেই গ্রামে। থানা যে বান্দোয়ান তা আগেই বলেছি। পোষ্ট অফিস কুঁচিয়া। রবীন্দর জানালো মুন্ডা মাহাত সাঁওতাল মিলিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে খান পঁচিশেক ঘর রয়েছে তাঁদের গ্রামে। দুটি গ্রামের নামের মধ্যে একটা অদ্ভুত সদৃশ্য এবং বৈপরীত্য আমাকে আকৃষ্ট করে! দুটো গ্রামেই পানি আছে বটে কিন্তু একজায়গায় তা অত্যন্ত সহজ বা আসান অন্যত্র তার কঠিন বা গুহ্য, লুকানো। হতে পারে রবিন্দরদের গ্রামে ক্ষীণস্রোতা সাতগুরুং থেকে সেই পরিমাণ জল পাওয়া যেতনা যা আসানে পাওয়া যেত আসনাপানি গ্রামে। গ্রীষ্মে প্রবল জলকষ্টে রবিন্দরদের পূর্ব পুরুষদের জলের জন্য ছুটতে হত আসনাপানিতে। আসনাপানির আগের গ্রামটার নাম মনে আছে? সেই যে যেখানে ঝাড়খন্ড রাজ্যের শেষ ফাঁড়িটা ছিল। কাশপানি! পাহাড়ী দেশে কত মূল্যবান এই জল বা পানি! পানির উৎস থেকেই গ্রামের নাম। যাইহোক আগেই বলেছি সাতগুরুংয়ের পাহাড় কেটে বয়ে যাওয়া সাতটি স্থানের মধ্যে দুটি স্থান আমরা দেখতে পাবো। লুকাপানি ঢোকার মুখে সেই দ্বিতীয় স্থানটাও দেখে নেওয়া গেল। এই যাত্রায় আমাদের ধারাগিরি ফলস্ দেখা হয়নি শুনে রবীন্দর আমাদের একটা পথ বাতলালো। লুকাপানির পর নরসিংহপুর, কাশিডাঙা, তেরাপানি হয়ে ধারাগিরিতে নেমে যেতে পারি। তারপর বসদেরা হয়ে ফের বুরুডি এবং সেখান থেকে ঘাটশিলা। তেরাপানি নামটা শুনে চমকে উঠতে রবীন্দর বলল, আসলে ওখানে গিয়ে আবার সাতগুরুংয়ের সঙ্গে দেখা হবে আপনাদের। সেটা অবশ্য সরাসরি সাতগুরুং নয় তার একটা শাখানদী। ধারাগিরিতে সেই ঝর্ণা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে কীনা! রাস্তাটা মন্দ ছিলনা, ঝাড়খন্ড আর বাংলার সীমান্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে পাহাড়ের কোলে কোলে যাওয়া। এই গ্রামটা ঝাড়খন্ডের তো পরের গ্রামটা বাংলার ফের পরের দুটো গ্রাম ছাড়িয়ে ঝাড়খন্ডের গ্রাম। শীতকাল ঝুঁকিটা নেওয়াই যেত কিন্তু গত দু'দিনের ব্যাপক ঝড় বৃষ্টিতে পথের কোথায় কী হাল হয়ে আছে বোঝা মুশকিল। যদি ধারাগিরি পর্যন্ত চলেও যাই তারপরের যে দু কিলোমিটার রাস্তা বেহাল শুনেছি গতকাল। ওই দু কিলোমিটার গাড়ি না গড়ালে ফের এই দুয়ারসিনি উঠে এসে ফিরতে হবে। তাছাড়া ট্যুরিস্ট পার্টি ভেবে আমাদের যে গাড়িটা গছানো হয়েছে তা চড়ার পক্ষে আরামদায়ক হলেও পাহাড়ি রাস্তায় চলার জন্য আরামদায়ক নয়। সুতরাং ওই পথ বাতিল করলাম। চেনা পথেই ফেরা ঠিক হল। শতদল দুয়ারসিনির সেই মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা বন বাংলোটির বেশ কয়েকটা ছবি তুলে রাখল। রবীন্দরের মাহাত হোটেলের ছেলেটা তখন হোটেলের পেছনে বাঁশের ঝুড়ি গরম ভাতের ফ্যান ঝরাচ্ছে। সুসেদ্ধ ভাতের সুন্দর গন্ধে ম ম করে উঠছে জায়গাটা। রুশতি আবার হায় হায় করে উঠলেন, 'ইস্, ভাত পাওয়া যায়! আগে জানলে....!' রবীন্দর বিনীত ভাবে হাত কচলে বললেন, 'একটু থেমে যান আইজ্ঞা, সমস্ত বন্দোবস্ত আছে, কুঁকড়া মাইরে ঝোল করে দুব।' কুঁকড়া বা মোরগ মেরে ছাড়িয়ে কেটেকুটে ঝোল করতে যে পাক্কা দেড় ঘণ্টা সময় লাগবে তা আমার জানা অতএব রবীন্দরের মোবাইল নম্বর নিয়ে তাকে এবং দুয়ারসিনিকে বিদায় জানিয়ে গাড়ি ফিরল আসনাপানি হয়ে পাটমহুলিয়ার পথে।ক্রমশ...এমনি এমনি মারি - রমিত চট্টোপাধ্যায় | এমনি এমনি মারিরমিত চট্টোপাধ্যায়চেটে চেটে এত হল্ লিক খাওয়াযাবে কি সকলই জলে,তিল তিল করে জমানো প্রোটিনেবেড়েছি যে বাহুবলে।সিনেমাতে সব ভুয়ো স্টান্টবাজিমন তো ভরেনা তাতে,তাই মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেইপ্র্যাকটিস হাতে নাতে।লোকে বলে আর মাটিও ছুঁই না'ইগো'-তে হয়েছি লম্ব,নেতা-অভিনেতা হয়ে বেড়ে কেতাভীষণই ডেডলি কম্বো।হবেনা বা কেন, জনতারই দেওয়াভোট যে পকেটে আছে,নানা আশকারা, নানান মদতেটেম্পার তালগাছে।ছিলাম ব্যস্ত সিনেমা শুটিং-এপারিষদ ছিল ঘিরে,গলা শুনতেই এক ধাক্কাতেশুইয়েছি জামা ছিঁড়ে।লাগিয়েছি কিছু ঘুঁষি, চড়, লাথিকলারে দিয়েছি নাড়া,এইটুকু মারে কাঁদলে তবে রে,পুলিশ ডাকব দাঁড়া!জানিস না আমি সেলেব হয়েছিকাকে কাকে 'ভাই' ডাকি?ধাবা মালিকের এক অনুরোধেগাড়িও সরাবো নাকি?থাক চুপ করে, করবিনা ট্যাঁ ফোঁবিরক্তি লাগে ভারি,কান খুলে শোন, রাগলে আমিওএমনি এমনি মারি।অলংকরণ: রমিত চট্টোপাধ্যায়(কোনো বাস্তব ঘটনা বা চরিত্রের সাথে কোনো মিল পাওয়া গেলে, তা নেহাৎই অনিচ্ছাকৃত, আগে ভাগে এমনি এমনি ক্ষমা চেয়ে রাখলাম)

হরিদাস পালেরা...

কাটাকুটি - সমরেশ মুখার্জী | হাতিবাগান নিবাসী হরিধন হালদার ভাবলেন তাঁর আজন্ম বাহিত নামটি পরিবর্তন করবেন। সেই জন্য তিনি হরিহর আত্মা প্রতিবেশী বন্ধু বলাইচাঁদ বটব্যালের কাছে গেছেন শলা করতে - কী করণীয়। বলাইবাবু বলেন, খামোখা নাম পরিবর্তনের ঝামেলায় যাওয়ার কী দরকার শুনি? হরিধনবাবু বলেন, নামটা আমার পছন্দ নয়। বলাইবাবু বলেন, পছন্দ নয় কেন? কতো লোক কতো বিদঘুটে নাম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তোমার নামটা খারাপ কীসের শুনি? নিত্যধন, গোবর্ধন, দূর্যোধন, শান্তিধন, সত্যসাধন, নিমাইসাধন … শেষে ধনযুক্ত কতো নামের লোক আছে বঙ্গে, তোমার হরিধন কী দোষ করলো?হরিধনবাবু ছেলেমানুষের মতো একগুঁয়েমি করে বলেন, না, এ নামটা আমি বদলাবো। তুমি তো কোর্ট কাছারির ব্যাপার স্যাপার জানো, বল না, নাম বদলাতে গেলে কী করতে হয়।বলাইবাবু বলেন, শুনবে না যখন, বদলেই ছাড়বে, তখন শোনো। আদালতে আবেদন করতে হবে। সাথে হলফনামা দাখিল করতে হবে এই মর্মে যে এই নাম বদলের কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই। তোমার এই নামে কোনো পুলিশ কেস চলছে না। বাজারে কোনো দেনা নেই তোমার। তারপর দু তিনটে কাগজে তুমি যে নাম বদল করতে চাইছো এই মর্মে একটা বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে জানাতে হবে এর জন্য কারুর কোনো আপত্তি থাকলে অমুক ঠিকানায় বা পোষ্ট বক্সে একমাসের মধ্যে জানাতে হবে। একমাস পরে আবার একটা এই মর্মে হলফনামা লিখতে হবে যে কাগজে নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের একমাস পরেও কারুর কাছ থেকে তুমি কোনো আপত্তিমূলক নোটিশ পাওনি। এই সব নিয়ে আদালতে কোর্ট ফি জমা দিয়ে কাগজপত্র পেশ করলে, হয়ে যাবে। এ এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়।হরিধনবাবু বলাইবাবু বর্ণিত সবকিছু পদক্ষেপ করে আদালতে আবেদন করেছেন। নির্দিষ্ট দিনে বিচারপতির সামনে হাজির হয়েছেন হরিধনবাবু। কাগজপত্র সহকারে আবেদন পেশ করলেও জজসাহেব আদালতে একবার আবেদনকারীকে মৌখিক জিজ্ঞাসা করে নেন। এটাই দস্তুর। জজসাহেব কাগজপত্রে চোখ বুলিয়ে পেশকারকে জিজ্ঞাসা করেন, কাগজপত্র সব ঠিক আছে? পেশকার বলেন, হ্যাঁ হুজুর। এবার তিনি হরিধনবাবুকে বলেন - - আপনার নাম?-হরিধন হালদার হুজুর।-পিতার নাম?-স্বর্গত শ্রী মধুসূদন হালদার হুজুর।-আপনি স্বেচ্ছায় নাম পরিবর্তন করতে চান?-হ্যাঁ, হুজুর।-কেন জানতে পারি?-নামটা আমার পছন্দ নয় হুজুর।-অন্য কোনো গোপন, অসৎ উদ্দেশ্য নেই তো?-না হুজুর।-বেশ। পরিবর্তন করে কী নাম রাখতে চান?-হরিলাল হালদার হুজুর।জজসাহেব আবেদন পত্রে সই করে পেশকারকে বলেন - এই আবেদন অনুযায়ী শ্রীযুক্ত হরিধনের ধন কাটিয়া লাল করিয়া দেওয়া হউক।পুনশ্চঃ - টুনটুন মুনটুন লেখাটিতে একটি তথ্যবিচ্যূতি ঘটেছিল। আমি ষাঁড়ের বদলে বলদ লিখেছিলাম। জনৈক Technical question ভুলটি ধরিয়ে দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন “লেখাটায় বলদের বদলে ষাঁড় লিখবেন?”আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে - লেখায় যেখানে যেখানে বলদ ছিল - সেগুলো ষাঁড় করে দিয়েছি। তবে তা না করে হরিধনবাবুর নাম পরিবর্তন কিস্যার মতো আমিও লেখায় সব জায়গায় বলদ না বদলে তলায় এক লাইনের মন্তব্য লিখে দিতে পারতাম :: বলদ = ষাঁড় পড়িতে হইবে।টুনটুন মুনটুন - সমরেশ মুখার্জী | কামিনী এখন তিপ্পান্ন। তবে দেখলে মনে হয় মধ্য চল্লিশ। কামিনীর স্বামী শীতলবাবু এখন ষাট। তবে দেখলে মনে হয় মধ্য ষাট। কামিনী এখনো নিয়মিত শরীর ও রূপচর্চা করেন। হালকা মেজাজে থাকেন। বন্ধু বান্ধবীদের সাথে হাসি মস্করায় সাবলীল। তাই এখনও শরীরে তরতাজা, মনে ফুরফুরে আছেন। ফলে প্রাকৃতিক নিয়মে এখনও মাঝে মাঝে বিশেষ অন্তরঙ্গতার জন্য তাঁর শরীর, মন জানান দেয়। কিন্তু শীতলবাবুর এখন আর ওসবে তেমন উৎসাহ নেই। তিনি বাগান করা, সাহিত্যচর্চা নিয়ে শান্ত সমাহিত জীবনযাপন করেন।সেবার দুজনে শীতে এক সপ্তাহের জন্য দেওঘর বেড়াতে গেলেন। উঠলেন এক আশ্রমের অতিথিশালায়। বেশ বড় জমিতে আশ্রম। উপাসনালয়, বাগান, বড় বড় প্রাচীন বৃক্ষ। সুন্দর পরিবেশ। এক প্রান্তে গোশালা। বেড়াতে এসেও শীতলবাবু বাগানে রাখা বেতের চেয়ারে বসে দিনের অধিকাংশ সময় বই পড়েন। মন্দির টন্দিরে যাওয়াতে ওনার কোনো উৎসাহ নেই। আসার পরদিন কামিনীকে নিয়ে সারাদিনের জন্য গাড়ি ভাড়া করে ত্রিকুট পাহাড়ে ঘুরে এসেছেন। তারপর আর কোথাও যাননি। ভাবেন এই বয়সে কী হবে অহেতুক দৌড়াদৌড়ি করে স্পট হান্টিং করে। তাই সকাল বিকেল আশ্রম পরিসরের মধ্যে একটু পদচারণা করেন। বাকি সময় বই পড়ে কাটান। বেশ লাগে। পরিচিত পরিবেশ থেকে দুরে কদিনের নিখাদ বিশ্রাম। মনের আরাম।অনেকদিন আগে একবার এখানে এসে মন্দিরে গিয়ে পাণ্ডাদের হাঁকাহাঁকি, দর্শনার্থীদে ঠেলাঠেলি বিরক্তিকর লেগেছিল। যেকোনো বিখ্যাত মন্দিরেই সময়ের সাথে ভীড় ও বাহুল্য বাড়ে। তাই এবারে আর মন্দিরমুখোই হননি। তবে আশ্রমের উপাসনাগৃহে বাহুল্যবর্জিত আধ ঘন্টার শান্ত গাম্ভীর্যয় সান্ধ্য উপাসনায় গিয়ে ভালো লেগেছে। তাই ওখানে গিয়ে চুপ করে বসে থাকেন। উপাসনার পরেও আশ্রমবাসীদের অনেকে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকেন। শীতলবাবু উপাসনা সংগীত শেষ হলে ঘরে এসে আবার বই পড়ায় ডুবে যান। কামিনীর বই পড়ার শখ নেই। তবে উনি খুব মিশুকে, মানুষের সাহচর্য ভালোবাসেন। আলাপী কামিনী অন্য যাত্রীদের সাথে মিলেমিশে গল্পগাছা করে সময় কাটান। হাসিখুশী কামিনীর সঙ্গ তাদেরও ভালো লাগে।স্বামীর সাথে বেড়াতে এসেও তাই কামিনী আশ্রমের অতিথিশালায় বেড়াতে আসা অন্য যাত্রীদের সাথে আলাপ করে তাদের সাথে দুদিন মন্দিরে গেছেন। সদলবলে হৈ হৈ করে নন্দনপাহাড়েও ঘুরে এসেছেন দুবার। কলকাতার রুটিন জীবনের একঘেয়েমি থেকে কদিন দেওঘরে বেড়াতে এসে কামিনী ভেবেছিলেন শীতের রাতে হয়তো লেপের তলায় অন্য উষ্ণতার আমেজ পাবেন। নাইটি পরে স্বামীকে জড়িয়ে টড়িয়ে ধরে তেমন উষ্ণতা বিনিময়ের উস্কানিও দিয়েছেন। কিন্তু শীতলবাবুর এখন অবস্থা শান্টিংয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বয়লারে কয়লা কমে যাওয়ার স্টিম ইঞ্জিনের মতো। দড়ি টানলে ভোঁ বাজে কিন্তু বগি টানতে গেলে স্টিমে টান পড়ে। কামিনী ঘন হয়ে কাছে এলে শীতলবাবু তাকে জড়িয়ে একটু আদর টাদর করেন। কথা বলতে বলতে একটু পরে তাঁর কণ্ঠ নীরব হয়ে আসে। ক্রমশ সরব হয় নাসিকা। অন্ধকার ঘরে তৃষ্ণার্ত কামিনী দীর্ঘশাস ফেলে ভাবেন, ভিজে ঘুঁটেয় বারবার দেশলাই জ্বালাই সার। অতীতে শীতলবাবুর উষ্ণতার উৎসাহ মনে পরে। কামিনীর সেই উৎসাহ এখনও মরে যায়নি। তবে শীতলবাবুর উনুনে আঁচ কমে গেছে। তাতে এখন বড়জোর হাত সেঁকা যায়। রুটি সেঁকা মুশকিল। তবে ঐ একটি ব্যাপারে মৃদু আক্ষেপ ছাড়া শীতলবাবুকে নিয়ে কামিনীর আর কোনো অভাববোধ নেই। শান্ত, সচ্চরিত্র, নির্বিবাদী শীতলবাবুকে স্বামী এবং মানুষ হিসেবে ভালোই বাসেন কামিনী। শ্রদ্ধাও করেন। ভাবেন সবার তো আর ঐ বিশেষ বাসনা সবিশেষ হয় না, কী আর করা যাবে।সেদিন প্রাতরাশের পর শীতলবাবু যথারীতি বাগানে মিঠে রোদে বেতের আরামকেদারায় বসে বই পড়ছেন। কামিনী ঘুরতে ঘুরতে গোশালায় গেছেন। দেখেন বেশ কিছু নধর যুবতি গাভীর সাথে এক কোনে প্রায় বুড়ো একটা ষাঁড়ও চোখ বুঁজে জাবর কাটছে। কথায় কথায় জানা গেল গোপালকের নামও গোপাল। কামিনী বলেন, আচ্ছা গোপাল ভাই, ঐ বুড়ো ষাঁড়টা কেন আছে এখানে? দেহাতি মানুষের শহুরে সহবৎ জ্ঞান কম, তাছাড়া প্রশ্নটা যখন কামিনীই করেছেন, তাই সরল ভাবে সে বলে, আইজ্ঞ্যা বৌদিমণি গাইদের পাল খাওয়াতে। চোখ কপালে ওঠে কামিনীর। এই মেঠো বাক্যবন্ধটা আগে কোনো প্রসঙ্গে শুনেছেন, পরিশীলিত ভাষায় তার নির্গলিতার্থ যে Breeding farm animal সেটাও জানেন। তবু ঠিক বিশ্বাস হয় না। তাই আবার বলেন, কিন্তু গোপাল ভাই, ওকে দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ বয়স হয়েছে, চোখ বুঁজে একমনে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে জাবর কাটছে, ও কী, ইয়ে মানে, এখনও ইন্টুমিন্টু করতে পারে?গোপাল আবার ইন্টুমিন্টুর অর্থ জানে না কিন্তু বলার ভঙ্গিতে বুঝে যায় কামিনী কী বলতে চাইছেন। তাই একগাল সরল হেসে বলে, তা আপনে ঠিকই ধরসেন বৌদিমণি, বয়েস ওর হয়েছে, ভালোই বয়েস। তবে এখনো গাই কে কাছে আনলি তখন দেখতি হয় ওনার ত্যাজ!কামিনী বলেন, গোপালভাই এক কাজ করবে, এই নাও পঞ্চাশ টাকা, চা মিষ্টি খেও। যাও তো বাগানের ধারে চেয়ারে বসে ঐ যে লাল চাদর গায়ে ভদ্রলোক বই পড়ছেন, ওনাকে গিয়ে এই কথাটা বলে এসো তো।গোলা গোপাল একটু ভেবলে গিয়ে বলে, কোন কথাটা বৌদিমণি?কামিনী ভাবেন, আচ্ছা আকাট তো, এতো সরলও হয় নাকি কেউ? তবু, উষ্মা চেপে বলেন, আরে বাবা, এই যা বললে এখন, গিয়ে বাবুকে বলো তোমাদের ঐ বুড়ো ষাঁড়বাবাজী এখনও ঐসব করতে পারে, মানে ...। গোপাল বলে, বুয়েচি, বুয়েচি বৌদিমণি, আর বলতি হবেনিকো, এখুনি গিয়ে বলছি ওনাকে।কামিনী ভাবেন, আমার ছলাকলায় তো কিছু হয় না, যদি এই গেঁয়ো লোকটার কথায় মানে লেগে মনে কিছু হেলদোল হয় ...।গোপাল এসে বলে, আমি জেঠুকে বলে এয়েচি বৌদিমণি। কামিনী মনে মনে বিব্রত বোধ করেন, জেঠু! আ মোলো যা! উনি যে আমার স্বামী রে, মোটে সাত বছরের বড়। তবে কামিনী তো আর গোপালকে বলেন নি ঐ লাল চাদর গায়ে বাবুটি কে। তাই অন্তরের বিরম্বনা অন্তরালে চেপে বলেন, তো কী বললেন উনি?গোপাল বলে, আইজ্ঞ্যা, উনি বললেন, তা একথা আমায় বলতে এসেছ কেন? তাতে আমি বললেম, হুই যে গোশালার কাছে সবুজ চাদর গায়ে বৌদিমণি ডেঁইরে আছেন, উনি বললেন এটা আপনারে এসে বলতি। কামিনী সাগ্ৰহে বলেন, তারপর কী হোলো? গোপাল বলে, আইজ্ঞ্যা বৌদিমণি, উনি জানতে চাইলেন, তো তোমাদের ঐ বুড়ো ষাঁড়বাবু কী বিশেষ কোনো গাইয়ের সাথেই … টুনটুন মুনটুন... মানে ঐ যে আপনে তখন কী বললেন না … উনিও অমন ধারাই কী একটা বলে বললেন - করে? চাপা উত্তেজনার মাঝেই আচমকা যেন খটকা লাগে কামিনীর।কিন্তু গোপাল বিনদাস বলে চলে, আমি বললেম, না জেঠু, তা নয়, আমি যখন যে গাইকে পাল খাওয়াতে নে যাই ওনার কাছে, তাকেই করে। শুনে উনি বললেন, যাও, বৌদিমণিকে এটা বলো গিয়ে। এই দেখুন বৌদিমণি, জেঠু কী ভালো, আমারে একশোটা টাকাও দিলেন এই টুকুর তরে।দোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ১৭ - সমরেশ মুখার্জী | অবুঝ অভিমানওরা তিনটে টিম ছড়িয়ে ছিটিয়ে অভ্যাস করছিল। মাঝে দু একবার জলতেষ্টা পেতে ঈশুর বোতল থেকেই জল খেয়েছে সুমন। ওরটা তো রাখা আছে পাথরের তলায়। রোদের তেজ বেড়েছে। হাওয়া চলছে না। পরিশ্রম হচ্ছে বেশ। তাই ঘেমে নেয়ে খুব ডিহাইড্রেশন হচ্ছে। ঈশুর বোতল খালি হয়ে গেছে। দুটো নাগাদ পাথরে চড়ায় ক্ষ্যামা দিয়ে ওরা চলে এলো এ্যাসেমব্লি পয়েন্টে। ক্ষিধেও পাচ্ছে। ওরা গিয়ে দেখে অনেকেই ওদের আগে ওখানে এসে গেছে। মলয়দা, সুশীলদা ও অমিয়দা একটু দুরে Aid Climbing প্র্যাক্টিস করছেন। সুমন খুঁজে খুঁজে দ্যাখে সব জলের বোতল খালি। ওর ফেল্ট দেওয়া ক্যানটা, যেটা মলয়দা বলেছিলেন শেষ অবধি বাঁচিয়ে রাখতে, রোদে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে সুমনের। তুলি ওর বোতলের তলানি জলটা বাড়ালো। এক চুমুক দিয়ে তেষ্টা যেন আরো বেড়ে গেল সুমনের। তবু ও বোতলটা ঈশুকে বাড়িয়ে দেয়। সুমনের তেষ্টা না মিটলেও মনে হয় ঈশুরও নিশ্চই একটু গলা ভেজাতে ইচ্ছে করছে। ওর মুখটাও শুকিয়ে গেছে। বরুণ, গৌরব, তুলি, দুটো নতুন ছেলে চিঁড়ে, গুড়, শশা, গাজর দিয়ে লাঞ্চ করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জায়গা বেছে ছায়াতে বসে আছে। সকালের ভেজানো চিঁড়ে গরমে শুকিয়ে ভেজা ভাব অনেকটাই কমে গেছে। তবু পেটে ছুঁচোয় ডন দিচ্ছে বলে একটু চিঁড়ে গুড় খেতে গেল সুমন। গলা দিয়ে নামলো না। নামবে কী করে, গলা তো শুকিয়ে কাঠ। গৌরব বলে, "জেঠু আগে একটা শশা খেয়ে নে। শশায় তো ময়েশ্চার থাকে তেষ্টা ভাবটা একটু মিটবে।" বরুণ বলে, "গাজরও আছে, খা না। গাজরেও ময়শ্চার থাকে।" একটা অবুঝ অভিমান দলা পাকিয়ে উঠছে সুমনের মনে। মলয়দা রেশনিং করে খেতে বলা সত্ত্বেও ওরা কিছুটা জল বাঁচিয়ে রাখতে পারলো না ওদের জন্য? এই ফেলো ফিলিংস নিয়ে এরা পাহাড়ে যাবে? বরুণ আর গৌরবের ওপর সবথেকে রাগ হচ্ছে। নিজেদের বোতলগুলো বাংলোতে রেখে এসে, আগে খেয়ে নিয়ে ওকে এখন শশা, গাজরের ফান্ডা দিচ্ছে। সুমন বলে, "এখন গলা দিয়ে কিছু নামবে না। আমি বরং অপেক্ষা করি। বাবলুতো জল নিয়ে আসবে বলেছে। আড়াইটে বাজতে যায়, হয়তো এসে পড়বে এখুনি। তারপর খাবো। ওরা বলে, "আমরাও ওর অপেক্ষায় আছি। অন্তত লিটার পাঁচেক জল তো নিশ্চই নিয়ে আসবে।" ঠিক তখনই ওখানে এসে হাজির হলেন তিন ইনস্ট্রাকটর। অমিয়দা ওদের কথা শুনতে পেয়ে বললেন, "ওঃ হো, একটা কথা তো বলতে ভুলেই গেছি। মলয়কে বলাই কাল রাতে বাবলুকে দিয়ে জল পাঠানোর কথা বলেছিল বটে তবে তোমরা বাংলো থেকে রওনা হবার একটু আগে আমি বলাইয়ের দোকানে গেছিলাম সিগারেট কিনতে। ও তখন আমায় বলেছিল বাবলুর দিদি ভোরে এসে বলে গেছে বাবলু আজ দুপুরের পর আসবে তাই ওকে দিয়ে ওপরে জল পাঠানো যাবে না। আমি সেটা বলতে ভুলেই গেছি। দোষটা আমারই। কেন, জল একদম শেষ হয়ে গেছে নাকি? তাহলে আজ না হয় আমরা আর্লি প্যাক আপ করে পাঁচটা নাগাদ নেমে যাই, কী বলো?" সুমন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "আমি এখনই নেমে যাচ্ছি।" অমিয়দা অবাক হয়ে বলেন, "ওমা কেন? আর তো মোটে ঘন্টা আড়াই? কেবল জল তেষ্টা সহ্য না করতে পেরে তুমি নেবে যাবে? জানো আমি একবার হিমালয়ে কুড়ি হাজার ফুটের কাছাকাছি দুটো ক্যাডবেরী আর হাফ বোতল জল সম্বল করে কুড়ি ঘন্টা পথ হারিয়ে ঘুরেছিলাম। এ্যাই দ্যাখো, সেবারেই আমার বাঁ হাতের এই আঙ্গুলটা তুষার ক্ষতে আক্রান্ত হয়।" অমিয়দা বাঁ হাতটা বাড়ালেন - মধ্যমাটা ডগা থেকে ইঞ্চিখানেক কাটা।"বা ধরো ১৯৫৩ সালে নাঙ্গা পর্বত অভিযানের কথা। এভারেস্টে যেমন ইংরেজরা, নাঙ্গা পর্বতে তেমনি জার্মানরা অনেকদিন ধরে ওঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ১৯৫২তে ব্রিটিশরা এভারেস্টে সাফল্য পেলেও নাঙ্গা পর্বত তখনও অবধি অবিজিত। পৃথিবীর নবম উচ্চতম পর্বত হলেও বেস ক্যাম্প থেকে শিখরে অবধি পৃথিবীতে নাঙ্গা পর্বতেই সবথেকে বেশি চড়তে হয়। এত অভিযাত্রী এই পর্বতে মারা গেছেন যে নাঙ্গা পর্বত কুখ্যাত হয়ে গেছিল Killer Mountain বলে। ১৯৫৩ সালের অস্ট্রো-জার্মান অভিযানে নাঙ্গা পর্বত মানুষের জেদের কাছে হার মানলো।""সেই অভিযানে শিখর বিজয়ের দিন সহযোগী ক্লাইম্বাররা অনেকটা উঠেও ক্লান্তিতে হাল ছেড়ে ফিরে গেলেন। ফিরলেন না অস্ট্রিয়ান ক্লাইম্বার হারমান বুল। অন্তিম ৪৩০০ ফুট অবিশ্বাস্য মনোবলে তিনি একাই উঠে গেলেন। কিন্তু শিখরে পৌঁছলেন অনেক দেরিতে, সন্ধ্যা সাতটায়। যা ভেবেছিলেন, পথ তার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন। অন্ধকারে নামতে না পেরে একটা সরু জায়গায়, ঐ উচ্চতায়, খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকলেন সারা রাত। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে। ঘুমের ঝোঁকে টলে পড়লেই কয়েক হাজার ফুট নীচে পতন ও মৃত্যু। অবশেষে হতক্লান্ত অবস্থায় চল্লিশ ঘন্টা পরে তিনি সামিট ক্যাম্পে ফিরে আসেন""পাহাড়ে এমন অবস্থা হতেই পারে। ধরে নাও এটাও তেমন একটা সিচুয়েশন তবে অনেক ছোট মাপের। আমরা আশা করেছিলাম জল নিয়ে বাবলু আসবে। কিন্তু এলো না। বলাই জানিয়েছিল কিন্তু আমি বলতে ভুলে গেছি। ভুলটা আমারই। কিন্তু এই অনিচ্ছাকৃত সিচুয়েশনটাও আমরা প্র্যাক্টিসের অঙ্গ হিসেবে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। এখানে কিন্তু আমাদের কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। চাইলেই আমরা আধ ঘন্টার মধ্যে বাংলোয় নেমে যেতে পারি। তবু যদি আমরা পাঁচটা অবধি তেষ্টা দমন করে থাকতে পারি সেটা হবে সহনশীলতার পরীক্ষা। চেষ্টা করে দ্যাখো না, পারো কিনা। এগুলোই তো আমাদের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার সুযোগ।"সুমন বলে, "অমিয়দা, আপনি বাস্তব উদাহরণ দিয়ে খুব অনুপ্রাণিত হবার মতো কথা বলেন। যারা ভবিষ্যতে পর্বতারোহণকে সিরিয়াসলি নিতে চায় তারা আপনার কথা শুনে খুব উদ্বুদ্ধ হবে। বুঝতে পারছি আপনি বলতে চাইছেন, দৌড়লে যেমন স্ট্যামিনা বাড়ে তেমনি অনেকক্ষণ খাবার বা জল না খেয়ে, না ঘুমিয়ে থাকলে সারভাইভাল স্ট্যামিনা বাড়ে। কিন্তু আমি খুব সাধারণ ছেলে। ভবিষ্যতে পর্বতারোহণ নিয়ে বেশিদুর যাওয়ার ইচ্ছা, ক্ষমতা, সাহস কোনোটাই নেই। আপনি বা হারমান বুল যে অবস্থায় পড়েছিলেন তাতে মারাও যেতে পারতেন। পাহাড় পর্বত নিজের জায়গায় থাকবে, আমি দুর থেকে দেখবো। তাতেই আমি খুশি। যদি কোনো সংকটজনক অবস্থায় কখোনো পড়ি তখন যা হবার তাই হবে কিন্তু তার জন্য প্র্যাক্টিস করে নিজেকে তৈরী করা আমার লক্ষ্য নয়। আমি পাহাড়, অরণ্য ভালোবাসি। তাই এসেছি উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে কদিন কিছু পছন্দের সঙ্গীর সাথে আনন্দ করতে। বোনাস হিসেবে পাচ্ছি শৈলারোহণের মজা। কিন্তু এখন গলা শুকিয়ে কাঠ। আমি কোনো আনন্দ পাচ্ছি না। ঝর্ণার টলটলে জল আমায় টানছে। আমি যাই। প্লিজ কিছু মনে করবেন না।"অমিয়দা বলেন, "ঠিক আছে, ভালো না লাগলে নেমে যেতে পারো। আমরা তো কালকেও আছি। কাল না হয় একটু তাড়াতাড়ি আসবো আমরা। রাস্তা ভুল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই তবু আমি কি যাবো তোমার সাথে? সুমন বলে, "না, না, আপনি এখানে থাকুন। আমি ঠিক চলে যাবো।"অমিয়দা ওনার বোতলটা বাড়িয়ে দেন। অর্ধেকেরও কম জল আছে ওতে। বলেন, "এতটা পথ একা যাবে, একটু গলা ভিজিয়ে নাও।" সুমন বলে, "না অমিয়দা, ঐটুকু তো মোটে আছে, আপনারা পাঁচটা অবধি প্র্যাক্টিস করবেন, আপনাদের লাগবে। আমি তো এখুনি পৌঁছে যাবো। আমার লাগবে না।" অমিয়দার মুখটা একটু ম্লান দেখায়। হয়তো ভাবছিলেন বাবলু আসবে না এটা উনি নীচেই বলে দিলে ওরা বেশি করে জল নিয়ে আসতে পারতো। বা ওপরে এসেও বলে দিলে সবাই একটু বুঝে খেত। বাবলু লাঞ্চের আগে জল নিয়ে আসবে ভেবে সবাই তেষ্টা পেলেই আশ মিটিয়ে খেয়েছে। ওদেরও দোষ নেই। তুলি ওর ফরসা তালুতে একটা লেবু লজেন্স বাড়িয়ে বলে, "জেঠু, এটা মুখে দিয়ে যা, তেষ্টা কম লাগবে। এতটা পথ একা একা যাবি।"শুরুতে যা ছিল ছেলেমানুষী অভিমানবোধ ক্রমশ তা মন খারাপ করা অপরাধবোধে বদলে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু করার নেই। মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া কথা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। সুমন লজেন্সটা তুলে নিয়ে আর কারুর দিকে না তাকিয়ে নামতে শুরু করে। (চলবে)

জনতার খেরোর খাতা...

নতুন ঠিকানা - abhisek bose | গাছগুলো বাঁচবে তো?কাল থেকে এ'শহরের সহনাগরিকদের দুশ্চিন্তা একটাই। গাছগুলো বাঁচবে তো? কোন গাছগুলো?যে বটগাছগুলোকে মালদার ন্যাশনাল হাইওয়ের সামনে থেকে ট্রান্সলোকেট করা হচ্ছে। যে গাছগুলোর ছায়ার সাথে ঐ এলাকার মানুষদের চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে আত্মীয়তা। যারা আপাতত নিশ্চিন্ত, বছর খানেক পরে ছায়াটুকু আবার ফিরে আসবে। ওদের এলাকায় না হলেও, এ শহরের অন্য কোনো রাস্তার ধারে।সবার আগে বলে রাখি। আমি এই কর্মকান্ডের কিম্বা পরিবেশ আন্দোলনের কেউ নই। তবে এই আন্দোলনের সাথে জড়িত সবাইকেই অল্প বেশি চিনি। আর জানি, এরা কেউ আমাদের মতো শখের পরিবেশপ্রেমী না। গরম পড়ল আর ফেসবুকে গাছ লাগালাম, তারপর ব্যলকনির অ্যালোভেরা আর পাতাবাহারে জল দিতে দিতে ভাবলাম —হু হু বাওয়া, কেমন গ্লোবাল ওয়ার্মিং কমিয়ে দিলাম। এরকমটা নয়। যদি দেখতে পান, নেতাজি মোড়ের ব্যস্ত রাস্তায় গাঁইতি দিয়ে পিচ রাস্তা খুড়ে একটা গাছ কেউ লাগিয়ে দিয়ে গেছে, তাহলে জানবেন এটা ওদের মধ্যে একজন। যদি দেখতে পান উন্নয়ন এগোতে এগোতে একটা পূর্ণবয়স্ক গাছের গোড়ায় পৌঁছে গেছে, আর কোনো এক অফিসযাত্রী রাস্তায় নেমে এসে সন্ধ্যা অব্দি গাছটাকে আগলে রেখেছে, তাহলে জানবেন যে ও ওদের একজন। যদি দেখতে পান নদীর কাদার মধ্যে নেমে একদল ছেলে মেয়ে আবর্জনা পরিস্কার করছে, যাদের গায়ের পোশাক বেশ পরিষ্কার তাহলেও জেনে রাখুন ওরাও ওদেরই দলের। ব্যক্তিগত উদ্যোগে গাছ কেউ লাগাতে চাইলে নিশ্চয়ই তা প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু আজকে গাছ লাগানো হল, আর পাঁচ বছর পরে মালদার তাপমাত্রা হু হু করে নেমে এলো ব্যপারটা এতটা সোজা নয়। What-s-in-it-for-meএকটা দুর্দান্ত ভিডিও দেখেছিলাম। যেখানে স্কুলের মধ্যে অভিভাবকদের আঁকার কম্পিটিশন হচ্ছিল। একটু অভিনব ভাবে। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে পছন্দের দুটো রঙ তুলে নিয়ে পরিবেশের ছবি আঁকতে হবে। আঁকা হয়ে গেলে রঙগুলো আর ফেরত রাখা যাবেনা । এরপর অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রত্যেক অভিভাবকের সন্তানরাও একই প্রতিযোগিতায় উপস্থিত হল। ঐ পুরনো রঙের বাক্স থেকেই ওদের রঙ পছন্দ করতে হবে। প্রতিযোগিতা শেষ হলে দ্যাখা গেল, অভিভাবকের নীল, সবুজ, আকাশি রঙের ছবি আর বাচ্চাদের ছবিতে শুধুই কালো আর ধূসর রঙ। তারপরে একটা ছোট্ট লাইন— সব সবুজ আমরাই শেষ করে দিলে , ওদের জন্য কী থাকবে?এই যে গরম পড়তে না পড়তেই সবাই গাছ লাগানোর জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠে, আমাদের পাঁচশ কোটি গাছ লাগাতে হবে বলে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, তার কারণ বেশিরভাগ মানুষই হয়তো বিশ্বাস করে পাঁচ সাত বছরেই শষ্য শ্যামলা দেশটা হিমশীতল হয়ে উঠবে। WIIFM What's in it for me র উত্তরটা নিজের মতো করে মিলিয়ে নেয়। শুনতে খারাপ লাগলেও, তাদের জীবদ্দশায় WIIFM এর উত্তরটা মিলবে না। যা কিছু করছেন তার যদি কোনো সুফল হয়, সেটা আগামী প্রজন্মের জন্য। আর শুধু গাছ লাগিয়েই উষ্ণতার মোকাবিলা করা যাবেনা। যদি বিশ্বাস না হয় ফরেস্ট প্যারাডক্স নিয়ে একটু পড়াশোনা করে দেখতে পারেন। যারা রেনফরেস্টে গরমের দিনে দুপুররোদে ঘুরে বেরিয়েছেন, তারা আলবাত জানেন কী বিচ্ছিরি গরম লাগে জঙ্গলের ভেতরে। আর পাঁচশ কোটির একটু হিসেব দেখা যাক।পৃথিবীতে মানুষ পিছু আনুমানিক ৪০০ টা গাছ আছে। ক্যানাডাতে : ৮৯০০, রাশিয়ায় ৪৪০০ ইউনাইটেড স্টেটস ৭০০, চিন ১০০ আর আমাদের দেশে ২৮ টা গাছ রয়েছে। তার মানে নিকটবর্তী দেশের কাছে পৌঁছতে গেলেও (1.4bn x 72) ১০,০০০ কোটিরও বেশি গাছ লাগাতে হবে। তার থেকে অনেক বেশি কাজের কাজ হবে, যদি গাছগুলো বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। আজকাল একটা বক্তব্য প্রায়ই দেখতে পাই— "সবকিছু সরকারের ভরসায় ছেড়ে দিবেন না, নিজের পরিবেশ নিজেই ঠিক করে নিন।" বিশ্বাস করুন, পারবেন না। আপনি দশটা গাছ লাগাবেন। সাত আট বছরে সেগুলো প্রাপ্তবয়স্ক হবে। আর এই মুহূর্তে আপনি জানতে পারলেন, গত তিরিশ বছরে দেশের 668,400 hectares বনসম্পদ কেটে ফেলা হয়েছে। যতক্ষণে আপনি বুঝতে পারবেন গত তিরিশ বছরে আপনার পছন্দ আর অপছন্দের পার্টির সরকার দুজনেই দায়িত্ব নিয়ে বনজঙ্গল সাফ করেছে, ততক্ষণে হয়তো আপনার শহরেই তিনশ' গাছ কাটা হয়ে গেল। দু চারটে ঘরের খেয়ে বুনো মোষতাড়ানো মানুষ সাধ্যমত প্রতিরোধ করার চেষ্টা করল। আর তখন আপনি বীজ সংগ্রহ করছেন, পৃথিবীকে উষ্ণায়নের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোবেন বলে। ও নিশ্চিন্তে ঘুমোবেন কী করে, আপনার মাথায় এখন এসি চলছে, এসি চালিয়ে আপনি কী মারাত্মক অপরাধ করতে চলেছেন। কেননা বিগত কয়েক দশক ধরে আপনার মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, আপনি যে এসিটা কিনেছেন, সেটাই আসলে বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য সবথেকে বড় কারণ। আপনি এসি বন্ধ করলেই গ্রিন হাউস গ্যাস দুমদাম করে কমতে থাকবে। আর ওদিকে গবাদি পশুদের যদি ঠিকঠাক বুঝিয়ে বলা যায়, তাহলে ওরাও মিথেন ছড়ানো বন্ধ করে দেবে। এই রে, আবার সিলেবাসের বাইরে চলে গেছি। গবাদি পশুরা আবার কখন স্টেকহোল্ডার হল? মোটামোটি ৩০% গ্রিনহাউস গ্যাস ছেড়ে, ওরাও আপনার বাড়ির এসির থেকে অন্তত পাঁচগুন বেশি মিথেন ছড়াচ্ছে। আমরা আবার গ্রিন ভেহিক্যাল ব্যবহার করছি। আমাদের গাড়ির নম্বর প্লেট 'গ্রিন' । আমরা ফসিল ফুয়েল জ্বালিয়ে ব্যাটারি চালিত গাড়ি চার্জ করে যুগান্তকারী বিপ্লব করে ফেলেছি। এইখান থেকেই শুরু হল, গাছগুলো বাঁচবে তো? - র মতো দুশ্চিন্তা। যেটুকু আমরা দেখতে পাই সেখানেই আমাদের চিন্তা, বাকি সব বহাল তবিয়তে আছে। সব চাঙ্গা সি। এই গরমে গাছগুলো ট্রান্সলোকেট হচ্ছে। আবহাওয়া প্রতিকূল। এ'সব কী যারা সারা বছর লড়াই করছে জানেনা? আলবাত জানে। অপারেশন করার আগে প্রোটোকল হচ্ছে, রোগীর ভাইটাল প্যারামিটার স্টেবল করে তারপর অপারেশন শুরু করতে হবে। কিন্তু যদি ট্রমা পেশেন্ট হয়। হঠাও প্রোটোকল। আগে অপারেশন। জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। তার মাঝে পরিবেশযোদ্ধারা গাছগুলোকে বাঁচানোর দাবি জানালো। বিকল্প কীভাবে, গাছগুলোর নূন্যতম ক্ষতি করে রাস্তার কাজ করা যায় তার জোরালো দাবি তোলা হল। অনেক বাদ বিবাদের পর বেশ কয়েকটা গাছকে কোনোরকম ক্ষতি না করে রাস্তার নতুন রুট তৈরি হল। আর পাঁচটা পূর্ণবয়স্ক গাছকে ট্রান্সলোকেট করার সিদ্ধান্ত হল। এরপর শুধু সপ্তাহ দুয়েক সময় লাগল গাছটাকে ছেঁটে উপযুক্ত অবস্থায় নিয়ে আসতে। যেখানে গাছটা রুট বল সমেত নিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় প্রতিস্থাপন করা হবে, সেখানে কয়েক হাজার লিটার জল এবং এক গাড়ি গোবর সারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে । বিগত একমাস ধরে, পুরো প্রক্রিয়াটার সময় স্থানীয় মানুষকে ওয়াকিবহাল করা, গাছগুলোর তলায় যে অস্থায়ী দোকানগুলো ছিল, তাদের বোঝানো, একটা দীর্ঘ সময়ের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা, যানচলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং শেষমেশ কাধে কাধ লাগিয়ে ঐ বিশাল গাছটাকে অক্ষত অবস্থায় গাড়িতে তোলা এইসব সামান্য কাজগুলো করতে হয়েছে। এগুলো সবই নিশ্চয়ই বর্ষাকালে করলেই ভালো হতো। আর যে সংস্থাটি রাস্তা সম্প্রসারণের বরাত পেয়েছে তারাও অপেক্ষা করত, বর্ষা আসুক তিন মাস পরে। ততদিন ওরাও কাজ বন্ধ করে বসে থাকতো। যে সংস্থা টেন্ডারটা নিয়েছে গাছ বাঁচলে তবেই তারা টাকা পাবে। এরপরেও যদি ট্রান্সলোকেট করতে গিয়ে এই একটা গাছও যদি না বাঁচে, ( তা নিয়ে অবশ্য কারো বিরাট কোনো মাথা ব্যথা না থাকারই কথা। কারণ এর মধ্যেই এই শহরে তিনশ' গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। আর যেদিন প্রুনিং হচ্ছিল সেইদিনই শহরের বুকে একটা পূর্ণাঙ্গ বটগাছ কেটে ফেলা হয়েছে) তাও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ (মালদা) , সহকার, ম্যাজিক, আর ওদের সহযোগী সংঘটন, পি ডাব্লিউ ডি, দমকল, বিদ্যুৎ বিভাগ, পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ, শ্রমিক আর স্থানীয় বাসিন্দারা মালদার মতো জায়গায় যে অভূতপূর্ব ঘটনাটা ঘটাতে পারলো সেটাই দিনের শেষে সবথেকে বড় পাওনা। আর কাল মাঝ রাত অব্দি সতেরো থেকে সত্তরের যে ভিড়টা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলো, ভোর অব্দি যারা গাছটার নতুন ঠিকানা খুঁজে পৌঁছে দিল, ওটাই ভরসা। এরপর যতবার গাছ কেটে রাস্তা তৈরির কথা উঠবে, ততবার translocation এর কথা উঠবে। They've set a precedent #Few_trees_find_a_new_home— অভিষেক ২০শে মে, ২০২৪ মালদা ফেসবুকের পোস্টখুশি - Suvasri Roy | আমার টিয়াপাখির নাম খুশি ছিল, আছে, থাকবে যদিও অনেক বছর আগে সে উড়ে গেছে। আশা করি সে আবার ধরা পড়েনি। এখানে তার কথা একটু বলি।আমাদের বাড়িতে দু’টি সবুজ টিয়াকে এক সঙ্গে আনা হয়েছিল। দু'জনের কারুরই গলায় লাল দাগ ছিল না। তখনকার পরিচারিকার অসাবধানতায় একজন আগেই উড়ে গিয়েছিল। তার বেশ কিছু দিন পরে খুশি নিজের মুক্তি খুঁজে নেয়।এখানে একটা কথা৷ পাখিকে খাঁচায় বন্দী করে রাখা নিঃসন্দেহে পাপ। সন্দেহ নেই, নিজের আনন্দের জন্য সেই পাপ আমি করেছিলাম।খুশি ও তার বন্ধুকে ২০১৩ সালের শেষের দিকে আনা হয়েছিল। তখন আমার মা পুরো সুস্থ ছিল না তবে হাঁটাচলা করতে পারত। আমাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য দুই টিয়াকে আনার ব্যাপারটা আমার কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। কোনও এক রবিবারে গ্যালিফ স্ট্রিটের হাট থেকে শ্যামলী দুই টিয়া নিয়ে আসার পর আমাকে ডেকে সারপ্রাইজ দেখানো হয়। বোঁচকার ঢাকা খুলে দেওয়ার পর মা বারবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল, দুই টিয়া দেখে আমি কতটা খুশি হয়েছি। আসলে আমি বারবার টিয়া পোষার ইচ্ছা প্রকাশ করতাম এবং অনুযোগ করতাম যে বাবা-মায়ের জন্য আমার এই শখটা পূরণ হচ্ছে না। তাই মা শ্যামলীর সঙ্গে গোপনে পরিকল্পনা করে এইভাবে আমাকে একটা সবুজ সারপ্রাইজ দেয়।সে সময় আমি চাকরি করতাম। ঝাউতলা রোডে আমার অফিস। দুপুরে বেরোনোর আগে খুশিকে আদর করে বেরোতাম। আনার সাত দিনের মধ্যেই আরেকটা টিয়া উড়ে গিয়েছিল। সুতরাং খুশি একা আমার হৃদয়ে রাজত্ব করছিল। বেরনোর আগে বাবাকে বলে যেতাম, সন্ধ্যায় টিউব জ্বালানো হ'লেই যেন খুশির খাঁচাটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। সেই কাপড়টাও সামনে রেখে যেতাম। মা'কে বলতাম না কারণ মা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। অফিস থেকে ফিরতে আমার রাত হত। গড় বাড়ি ফেরার সময় ছিল পোনে দশটা। একেক দিন অফিস থেকে ফিরে দেখতাম খুশির খাঁচা ঢাকা দেওয়া হয়নি। তখন আমার রাগ হয়ে যেত।ওর খাবার নিয়ে বেশি চিন্তা ছিল না। টুকরো টুকরো পেয়ারা দিতাম। কুঁদরি খেতেও খুব ভালোবাসত। কী সুন্দর পায়ের আঙুলগুলো দিয়ে ধরে কুঁদরি খেত!একেক দিন সোহমদের কুকুর কুট্টুসকে নিয়ে তেজী বৌদি ও দাদা ওপরে আসতেন। খুশিকে দেখেই পুঁচকে কুট্টুস নতুন অদ্ভুত প্রাণী দেখার উত্তেজনা থেকে ঘেউ ঘেউ শুরু করত। সোহমদের বাড়িতে তো আর পাখিটাখি ছিল না ফলে ক্ষুদে কুট্টুসের সে কী কৌতূহল ও উত্তেজনা! ওর ঘেউ ঘেউ শুনে খুশি ভয় পেয়ে যেত। ত্রাসের ডাকাডাকি সহ কুট্টুসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে খাঁচার অন্য দিকটার রেলিং ধরে ঝুলত। কিন্তু খাঁচাটাতো খুব বড় নয়। পালিয়ে কোথায় যাবে সে? আমি বাড়ি থাকলে কুট্টুসকে চুপ করাতাম এবং খুশির পাশে গিয়ে আশ্বস্ত করার মতো আদুরে কিছু অর্থহীন কথাবার্তা বলে যেতাম। খুশি শান্ত হয়ে যেত।কিন্তু আমার ভয় ছিল, আমি বাড়িতে না থাকাকালীন কুট্টুস এসে ডাকাডাকি করলে খুশি হার্টফেইল না করে! তাকে শান্ত করতে আমার বাবা-মায়ের বয়ে গেছে। তেজী বৌদিকে বুঝিয়ে বলার পর তিনি সচরাচর কুট্টুসকে নিয়ে ওপরে আসতেন না।এক ভোরবেলায় একটা অপার্থিব দৃশ্য দেখেছিলাম। গরমকালে রাতে খুশিকে বারান্দাতেই রেলিংএর একেবারে সামনে রাখা হত, বর্ষা ও শীতে ঘরের ভেতরে। গরমকালে এক দিন ভোর পাঁচটা নাগাদ দেখি, খুশির খাঁচার সামনে গোটা ছয়েক টিয়াপাখি এসে নিজেদের ভাষায় কথাবার্তা বলছে। সে এক অকল্পনীয় সুন্দর দৃশ্য। খাঁচায় বন্দী সবুজ খুশির সামনে সবুজ মুক্তির জটলা। মুক্ত টিয়াগুলো নিশ্চয় ওকে মুক্তির স্বপ্ন দেখাচ্ছিল। সেই সঙ্গে ওর দুঃখের কথাও শুনছিল। আহা রে মুক্তি! অপার্থিব বলেই সেই দৃশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি।একেক দিন খুশি হাঁই তুলত। তখন ওর ক্ষুদে জিভ ও দাঁত দেখা যেত। কী সুন্দর, কী ছোট একটা কাঠামো! এ হেন খুশির ওপর দিন দিন আমার মায়া বাড়ছিল। অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী বলতে শুরু করেছিল, আমি যেন খুশিকে অত ভালো না বাসি। কষ্ট পাব। কিন্তু কম ভালোবাসাও তো অসম্ভব।২০১৫-এর মে মাসে মা মারা গেল। জীবনে প্রথম কাছ থেকে মৃত্যু দেখলাম। গভীর শোক পেলাম। তবু বাবা ছিল এবং অবশ্যই খুশি। জীবন ক্রমে ক্রমে ছন্দে ফিরে আসছিল। আগস্ট মাসে খুশি উড়ে গেল। একেক দিন খাঁচার ছিটকিনি ঠিকমতো দেওয়া থাকত না। ছিটকিনিটায় একটু খুঁতও ছিল। এক বিকেলে দেখি ছিটকিনি খোলা তবু পাখি উড়ে যায়নি। ভাবলাম, এ তো আচ্ছা বোকা পাখি অথচ এমনিতে টিয়া খুব বুদ্ধিমান পাখি বলেই তো শোনা যায়। এই ঘটনা আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিল। খাঁচার ছিটকিনি ঠিকঠাক লাগানো হয়েছে কিনা সব সময় পরীক্ষা করতাম না। পরে টের পেয়েছিলাম, পাখিটাকে বোকা বলে ধরে নেওয়া আমার মস্ত ভুল হয়েছিল।ক' দিন খুশি খুব খিটখিটে হয়ে উঠেছিল। পরে বুঝেছি, খাঁচার জীবনে সে চরম অসুখী হয়ে উঠেছিল। সে দিন বেলা সাড়ে বারোটা নাগাত শিবানীদি রান্নাঘরে রান্না করছে, বাবা বাইরের ঘরে বসে আছে, আমি খুশিকে বারান্দায় রেখে ভেতরের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে ধ্যান করছিলাম (অনেক দিন আগে ব্যায়াম শেষ করার পর ধ্যান করতে শেখানো হয়েছিল। পরে নিয়মিত ব্যায়াম বন্ধ করে দিলেও ধ্যানের অভ্যাসটা থেকে গিয়েছিল)। ধ্যান করতে করতে টের পাচ্ছিলাম, বেল বাজছে। বাবার কাছে কোনো অফিসিয়াল চিঠি এল। বারান্দা থেকে পোস্টম্যানের সঙ্গে কথা বলল বাবা। দড়ি সহ ব্যাগ ফেলে চিঠিটা নিল। বাবা চিঠিটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, চিঠি এলে বাবা সব ভুলে যায়। বারান্দা থেকে কেমন একটা মৃদু ঝটপট শব্দ কানে এল। আমি গুরুত্ব দিলাম না। এ দিকে ধ্যান করতে করতে দুম করে ওঠাও যায় না। পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। পরে উঠে দরজা খুললাম কিন্তু তখনো খাঁচার শূন্যতা লক্ষ্য করিনি।ঝাঁট দেওয়ার সময় ফাঁকা খাঁচাটা শিবানীদির চোখে পড়ল। আমাকে বলে উঠল - "কী গো, পাখি?" ঝটপট করে বাইরে গিয়ে দেখি খুশি উড়ে গেছে। জলভরা চোখে আশেপাশে তাকালাম। কোথাও বসে নেই। বাবা ততক্ষণে শিবানীদির তাকিয়ে ইশারা করছে ব্যাপারটা চেপে যেতে যেহেতু আমার কষ্ট হবে। কিন্তু আমি তো টের পেয়েই গেছি।খুশিকে আমি ভুলিনি। আমার হৃৎপিন্ডে একটা নরম সবুজ আঁচড় কেটে সে উড়ে গেছে। তার খাঁচাটা একটা নির্মম ঠাট্টার মতো অনেক দিন বারান্দায় রাখা ছিল। পরে গীতা বলে এক পরিচারিকা চাইলে দিয়ে দিয়েছিলাম।মাঝেমাঝে আমাদের চারতলার বারান্দা থেকে একটা দুটো উড়ন্ত টিয়া চোখে পড়ে। প্রকৃতির নিজের হাতে আঁকা সেই সব ক্ষণস্থায়ী সবুজ আল্পনা আমার চোখ ভিজিয়ে দেয়। ওরা এভাবেই ছাড়া থাক। ওদের মধ্যে আমার প্রিয় খুশি থাকে কিনা জানি না। তবে আমার নিজের খাঁচাতেও তাকে আর চাই না আমি। প্রার্থনা করি, সে যেখানেই থাকুক, মুক্ত থাকুক। একান্তভাবে চাই, কখনোই যেন সে ধরা না পড়ে।জামাই উপাখ্যান - Sukdeb Chatterjee | জামাই উপাখ্যান শুকদেব চট্টোপাধ্যায় বেসরকারি একটা নামী হাসপাতালের কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্ট। দুটো স্টেন্ট বসার পর দুদিন আইসিসিইউ এর ঘেরাটোপে কাটিয়ে নিতাই সবে জেনারাল বেডে স্থানান্তরিত হয়েছে। স্টেন্ট লাগানোর পরে অস্বস্তিগুলো কেটে গিয়ে শরীরটা বেশ চাঙ্গা হয়ে গেছে। কথা বলতে ভালবাসে, তাই দুদিন নির্বাক হয়ে থাকার পর বাইরে এসে একটু কথা বলতে পেরে মনটাও বেশ খুশি খুশি। পাশের বেডে অজিতবাবু। ভাল্ব মেরামতির জন্য এসেছিলেন, সুসম্পন্ন হয়েছে। বুকে এখনও কিছু কিছু যন্ত্রপাতি আটকানো থাকলেও মনে হয় সামলে গেছেন। অন্তত ওনার আচরণে তেমনটাই মনে হচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যেই নিতাইয়ের সাথে প্রাথমিক আলাপটা সেরে নিয়েছেন। সেদিন ভিজিটিং আওয়ার শেষ হতে চলল অথচ বাড়ির কেউ তখনও আসে নি, তাই মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। যখন আর মিনিট দশেক বাকি তখন বছর তিরিশ বত্রিশের এক যুবক হন্তদন্ত হয়ে ওনার সামনে এসে শুধোল — বাবা, আজ কেমন আছেন?প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অজিত বাবু বেশ রেগে পাল্টা প্রশ্ন করলেন - কি করছিলে? এতক্ষণে সময় হল?-- সেই কখন বেরিয়েছি, জ্যামে ফেঁসে দেরী হয়ে গেল।-- মিথ্যে কথা বোলো না তো। যাকগে দরকারি কথাটা বলে নিই। যাবার আগে ডাক্তার বাবুর সাথে দেখা করে যেও, একটু আগে নার্স এসে বলে গেল। আর দরকারি কিছু বললে সেটা তোমার শাশুড়িমাকে জানিয়ে দিও।ছেলেটি কথাবার্তার মধ্যে বিশেষ গেল না। সঙ্গে আনা টুকটাক দু একটা জিনিস রেখে, কিছু লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করে চলে গেল।অজিতবাবুর তিরিক্ষি মেজাজ দেখে নিতাই বেশ আশ্চর্য হল। এই তো একটু আগেই বেশ হেসে হেসে গল্প করছিলেন। ছেলেটি আসতেই হঠাৎ বিগড়ে গেলেন।একটু কিন্তু কিন্তু করে জিজ্ঞেস করল - ওটি কি আপনার ছেলে?-- না না জামাই।এবার নিতাইয়ের চমকাবার পালা। ছেলেকে বাপ মা মাঝে সাঝে বকাবকি করে। তাও তারা বড় হয়ে গেলে তার মাত্রা আর ঝাঁজ দুটোই কমে যায়। কিন্তু জামাইকে এ হেন তিরস্কার কখনো সে দেখেনি।একটু সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল — কি করে?মুহূর্ত দেরী না করে অজিতবাবু বললেন — চিটিংবাজি। চমকে গেলেন? চমকাবেন না, এখন ওটাই ওর পেশা।-- মেয়ে কি নিজে বিয়ে করেছে?-- নানা, রীতিমত সম্বন্ধ করে বিয়ে।-- জেনে শুনে একটা চিটিংবাজের হাতে মেয়েকে তুলে দিলেন!-- সে কি কোন বাপ মা দেয় মশাই? ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, বত্রিশ হাজার মত মাইনে পায়, এইসব দেখেই তো বিয়েটা দিয়েছিলাম।-- তাহলে গোল বাঁধল কিভাবে?-- শুনতেই যখন চাইছেন তখন একটু গোড়া থেকেই বলি। এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে রাজীবের সম্বন্ধটা আসে। খোঁজ খবর নিতে শুরু করি। ছেলে দেখতে শুনতে খারাপ নয়, নিজেদের বাড়ি, মা বাপের একমাত্র সন্তান, চাকরিও ভালই করে। অফিসেও খবর লাগাই। মাইনে কড়ি যা বলেছে সেরকমই পায়। মধ্যবিত্ত ঘরে আর কি চাই! আর আমার ছোট মেয়ে শুক্লাও তো ডানাকাটা পরী নয়। বিয়েটা হয়ে গেল। ভালই চলছিল। ওর বাপ মরার পরই ছোঁড়াটা বিগড়ে গেল। বাপ ছিল পুরোহিত। একটা নামী মন্দিরে বছরে একবার পালা পড়ত। ওই অল্প সময়ে যা রোজগার হত তা দিয়ে সারা বছরের খরচ খরচা করেও থেকে যেত। বাপ মরতে বাপের পালার সময় ওর ডাক পড়ল। বাপের দৌলতে কাজ চালাবার মত পুজো পাঠ পারত। অফিস কামাই করে কটা দিন মন্দিরে পড়ে রইল, আর ওটাই কাল হল। সামান্য কদিন ঘণ্টা নেড়ে এত রোজগার দেখে মাথা ঘুরে গেল। গতর নেড়ে আর চাকরী করতে ইচ্ছে করল না। অমন চাকরী, দুম করে দিল ছেড়ে।মন্দিরে পালা তো কয়েকটা দিন মাত্র। বাকি সময় ভোজবাজীর নানান ফন্দি ফিকির আঁটতে শুরু করল। কবচ, তাবিজ, হোম, যজ্ঞ এইসব করে লোক ঠকানো। আমাদের দেশ তো, শিকারও এক আধটা ফাঁদে পড়তে শুরু হল। একদিন একটা মাঝ বয়সী মহিলা এল। মহিলা একজনের কাছে বেশ কিছু টাকা পায় কিন্তু লোকটি দিচ্ছি দেব করে কেবলই ঘোরাচ্ছে। কপাল দেখুন, চিটিংবাজীর কেসের ফয়সালার জন্য এসেছে আর এক চিটিংবাজের কাছে। মহিলার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে জামাই বিধান দিল – জটিল কেস, হোম যজ্ঞ করতে হবে। খরচা আছে।উপায়ন্তর না দেখে মহিলা সম্মত হলেন। বেশ কিছু টাকা খসিয়ে পেলেন একটি সস্তার (মন্ত্রপূত) আংটি, যেটি পরলে কিছুদিনের মধ্যেই সুফল নিশ্চিত। মতি গতি ভাল না হলে কি হবে, ছেলেটার বুদ্ধিটা ভালই আছে। পুলিসের মিথ্যা পরিচয়ে যোগাযোগ করল সেই লোকটার সাথে যে মহিলার টাকা দিচ্ছে না। কথা বলে বুঝতে পারল লোকটা খারাপ নয়। একটু অসুবিধেয় পড়েছিল তাই টাকাটা দিতে দেরী হচ্ছিল। এখন সামলে গেছে, কথা দিল অল্প সময়ের মধ্যেই দিয়ে দেবে। ছোঁড়া মহানন্দে ফিরে এল। দিন সাতেক বাদে মহিলা আবার এল। এতগুলো টাকা খসাবার পরেও তখনও টাকা ফেরত পায়নি। দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। রাজীব একটু চিন্তা করে নিয়ে মহিলাকে বলল—একটা ভুল হয়ে গেছে। আংটিটা দেওয়ার সময় শোধন করা হয়নি। তাইত বলি এ জিনিসে কাজ হবে না ত কখনো হয়!আবার মহিলাকে কিছু ভড়ংবাজী দেখিয়ে এবং শুদ্ধিকরণের জন্য আরো কিছু টাকা হাতিয়ে আংটিটা দেয়। আর কালবিলম্ব না করে আবার পুলিশের ভেক ধরে ছোটে সেই লোকটার কাছে। একটু ভয় দেখাতেই সে জানায় যে টাকার জোগাড় হয়ে গেছে, সেদিনই ফেরত দিয়ে আসবে। মহিলা টাকা ফেরত পেল রাজীবেরও পকেট ভরল। একটা দুটো বুজরুকি কেস সাফল্যের সঙ্গে উৎরে যেতেই একটু একটু করে নাম ছড়িয়ে গেল, বলা ভাল নিজেই কৌশলে ছড়িয়ে দিল। ব্যাস জালে টপাটপ মাছ পড়তে শুরু হল। বেকায়দায় এক আধবার যে পড়েনি তা নয়, কিন্তু কায়দা করে সামলে গেছে। তবে খুব শিগগিরিই ওর ঠিকানা বদল হবে।নিতাই অনেকক্ষণ শ্রোতা হয়ে ছিল, এবার প্রশ্ন করল — নতুন বাড়ি করছে?-- ও করছে না। ওর মত মানুষের জন্য সরকারী ব্যবস্থা আছে। শ্রীঘর।-- আচ্ছা, জামাইয়ের এত ঘটনা আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানলেন কি করে? ও নিশ্চয় আপনাকে বলেনি।-- তা কখনো কেউ বলে! প্রথমদিকে মেয়ে আমাদের বাড়িতে এলে অনেক দুঃখের সঙ্গে এইসব কথা বলত। তবে লেটেস্ট খবর তেমন কিছু আর পাই না, কারণ চিটিংবাজীর আমদানির অল্পস্বল্প বখরা দিয়ে ও এখন আমার মেয়েকেও হাত করে নিয়েছে। এ কাজে সে এখন ওর আপ্ত সহায়ক।-- অন্যদিকে যেমনই হোক, ছেলেটার মন ভাল। আপনি জামাইকে অত মুখ করলেন অথচ জামাই আপনার কাছে আসছে, খবর নিচ্ছে, ডাক্তারের সাথে কথা বলছে। যাই বলুন, আপনার প্রতি টান না থাকলে এসব করতই না।-- ঠিকই ধরেছেন, টান থেকেই ও আসে। তবে টানটা আমার ওপর নয়, আমার সম্পত্তির ওপর। পৈত্রিক জমিজমা, সম্পত্তি, ছিলই আর নিজেরও করা খানিক আছে। সব মিলিয়ে অর্থমূল্য মন্দ নয়। একটা কথা আছে না, “সারা জীবনের কামাই, নিয়ে যাবে জামাই”। টান যেটাকে বলছেন তা আসলে ওই নিয়ে যাওয়ার পথটা সুগম করে রাখার কৌশল।-- আপনার কি একটিই সন্তান?-- নানা, গুণধর আমার ছোট মেয়ের বর। আমার বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে রানাঘাটে।নিতাই কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করল — বড় জামাই কি করে?-- ওটাও চিটিংবাজ।-- সে কি মশাই? এ তো দুর্লভ প্রাপ্তি। এমন তো বড় একটা দেখা যায় না।-- একটা ঘটনা নিজের চোখে দেখার পর থেকে ওটিকেও আমি চিটিংবাজের গোত্রেই ফেলি। তবে ধারে ও ভারে ছোটজনের কাছে কিছু নয়। বিরক্ত না হলে এই শ্রীমানের কথাও একটু বলি।নিতাই বলে — না না বিরক্ত হব কেন? তবে আপনার ঘরের খবর আমাকে নাই বা বললেন।-- আরে মশাই, সন্তানের নাম যশ হলে বাবা মায়েরা বড় মুখ করে পাঁচজনকে বলে। কি, বলে তো?-- হ্যাঁ।-- জামাই তো সন্তান তুল্য। তাদের হাতযশের কথা শুনতে অত কিন্তু কিন্তু করছেন কেন?একটু বাধা পড়ল। সিস্টার এল নিতাইকে ওষুধ খাওয়াতে। যাওয়ার সময় অজিত বাবুকে বেশি কথা বলতে বারণ করে গেল।নিতাই বলল — কথা বলতে নিষেধ করছে যখন থাক বাকিটা পরে শুনব।-- দূর মশাই, ওদের কথা বাদ দিন তো, সারাদিন খালি নিষেধের ফর্দ নিয়ে ঘুরছে। নিমাই, মানে আমার বড় জামাইয়ের বাড়ি রাণাঘাটে। বেচুবাবু। মোটামুটি ভদ্রস্থ একটা কোম্পানির মেডিক্যাল রিপ্রেসেন্টেটিভ। নৈহাটি পর্যন্ত কাজ করার জন্য কোম্পানি মোটরবাইক দিয়েছে। আর কোলকাতার দিকে কাজে এলে কোম্পানি গাড়ি দেয়। একদিন আমি কোন কাজে কোলকাতায় এসেছিলাম। জামাই খবর পেয়ে আমায় ফোন করে জানাল যে সেও কোলকাতায় এসেছে, আমি যেন ওর সাথে গাড়িতে করে বাড়ি ফিরি। বড় আনন্দ হল। ওর নির্দেশ মত আমি এসপ্ল্যানেডে কে সি দাসের মিস্টির দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। যথাসময়ে গাড়ি এল। বড় গাড়ি, টাটা সুমো। গাড়ি দেখে আনন্দের সাথে জামাইয়ের জন্য একটু গর্বও হল। জামাই ড্রাইভারের পাশের সিটটায় বসে। আমি মাঝের দরজা খুলে বসতে যেতেই জামাই বলল “বাবা, সামনে চলে আসুন, গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।”আন্তরিকতায় আপ্লূত হয়ে সামনে গিয়ে বসলাম। গাড়িটা স্টেটসম্যান অফিসের দিকে বাঁক নিতেই আমার পাশ থেকে নিমাই, “ডানলপ, কামারহাটি, সোদপুর, খড়দা, ব্যারাকপুর” বলে হাঁক পাড়তে শুরু করল। মুহূর্তের মধ্যে গাড়ির পিছন দিকটা ভরে গেল। কি হচ্ছে ব্যাপারটা ভাল করে বোঝার আগেই নিমাই আমাকে টেনে প্রায় ওর কোলে তুলে নিয়ে আমার পাশে আর একজনকে বসিয়ে দিল। পাশের লোকটি না নামা পর্যন্ত আধা ঝুলন্ত অবস্থায় জামাইয়ের কোলে বসেই এলাম। অবশ্য মিথ্যে কথা বলব না, যাত্রাপথে আমার সাচ্ছন্দের দিকে ওর কিন্তু নজর ছিল। লাগেজের মত আমাকে গুঁজে দিলেও মাঝে মাঝেই জিজ্ঞেস করেছে, “বাবা আপনার কোন কষ্ট হচ্ছে নাতো?”বাড়িতে ফিরে বৌকে ঘটনাটা জানিয়ে বলেছিলাম, “একবার আমার জায়গায় নিজেকে ভেবে দেখ’। মনে মনে বোধহয় চিন্তা করেছিল, কারণ সেবারের পুজোয় মেয়ে জামাই গাড়ি করে ঠাকুর দেখতে নিয়ে যাবার জন্য অনেক পিড়াপীড়ি করলেও আমার গিন্নি এটা ওটা বলে কাটিয়ে দিয়েছিল।তবে ছেলে দুটো যেমনই হোক মেয়েরা ওদের নিয়ে বেশ সুখেই আছে। আর মনে যাই থাক না কেন মেয়ে জামাইরা নিয়মিত আমাদের খোঁজ খবরটা নেয়। এবারেই তো ছোট মেয়ে সময় মত পৌঁছেছিল বলে এখনও টিকে আছি।“তবে!” নিতাই কথাটা একটু জোরে বলে ফেলে নার্সের ধমক খেয়ে স্বর নামিয়ে বলল - এই একটু খবর নেওয়া, পাশে থাকার লোকের আজকাল বড় আকাল অজিতবাবু। সেদিক দিয়ে আপনি তো ভাগ্যবান মশাই।পুরোটা উগরোতে পেরে অজিতবাবু তখন বেশ হাল্কা, স্মিত হেসে বললেন - বলছেন।

ভাট...

&/ | ওই বত্রিশটা...শক্ত না নড়বড়ে ?

&/ | ওই বত্রিশটা...শক্ত না নড়বড়ে ? aranya | তাও বটে। কোপা আমেরিকা শুরু হতে চলেছে, প্রথম ম্যাচ আর্জেন্টিনা-পেরু

aranya | তাও বটে। কোপা আমেরিকা শুরু হতে চলেছে, প্রথম ম্যাচ আর্জেন্টিনা-পেরু  lcm | আরে আমি তো ভাবলাম আর্জেন্টিনার ফ্যান

lcm | আরে আমি তো ভাবলাম আর্জেন্টিনার ফ্যান

বুলবুলভাজা

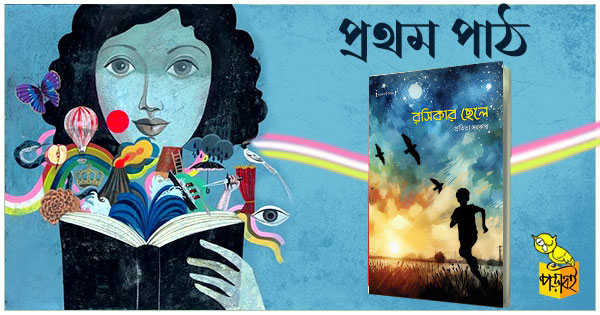

বুলবুলভাজাহাসপাতালের ডায়েরি - পারমিতা চৌধুরি

১০ জুন ২০২৪ | ১৬৯ বার পঠিতএ বছর চৈত্রের শুরু থেকেই ঝলসে দেওয়া শুকনো গরম। সেই গরমে sskm এর এক একটা লাইনে তিন ঘন্টা দাঁড়িয়ে নারী পুরুষ। মেয়েরা এখানে সংখ্যাগুরু। সংসারের যাবতীয় কাজ ভোর রাতে উঠে সামলে তারা চলে আসে। কখনো নিজের জন্য, কখনো সন্তানের জন্য। এমনকি এমন মেয়ের দেখা পেয়েছি যে sskm চেনে হাতের তালুর মত আর তার হাত ধরে প্রথমবারের জন্য ডাক্তার দেখাতে এসেছে তার স্বামী। মেয়েরা না কি রাস্তা পেরোতে পারে না

হরিদাস পাল

হরিদাস পালকাটাকুটি - সমরেশ মুখার্জী

১০ জুন ২০২৪ | ৫৭ বার পঠিতএটা আজই আমার পাতায় পোষ্টিত “টুনটুন মুনটুন”- লেখার প্রলম্বিত পুনশ্চঃ

হরিদাস পাল

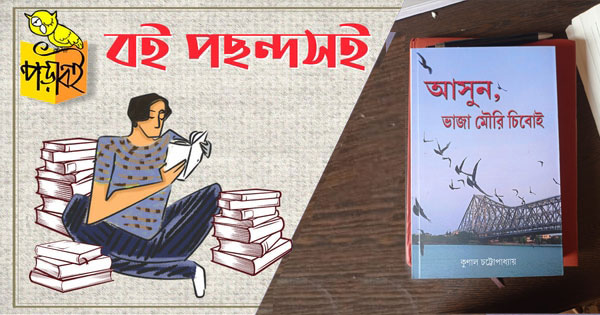

হরিদাস পালটুনটুন মুনটুন - সমরেশ মুখার্জী

১০ জুন ২০২৪ | ১৩৫ বার পঠিতকঠোরভাবে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য - দেশব্যাপী পঞ্চবার্ষিকী যাত্রাপালা সদ্যসমাপ্ত হয়েছে। বিগত কয়েক হপ্তা ধরে তাই নিয়ে এন্তার কূটকচা৯ দেখেশুনে মনপ্রাণ ভারাক্রান্ত। কিছু মাস বাদে ঐ রঙ্গপালাই চলবে আরো কিছু প্রদেশে আঞ্চলিক পর্যায়ে। তার মাঝে একটু হালকা হতে লিখলুম এই চিরন্তন লীলাপ্রসঙ্গ … তবে তরল আঙ্গিকে

বুলবুলভাজা

বুলবুলভাজাদুয়ারসিনি - নরেশ জানা

০৯ জুন ২০২৪ | ১৬৫ বার পঠিতরাস্তায় নেমেই ঘড়ির কাঁটায় নজর দিয়ে দেখে নিয়েছি বেলা তখন দশটা বেজে পনেরো। ঝাড়খন্ড আর বাংলার আকাশ থেকে তখনও ঘূর্ণাবর্তের ছায়া কাটেনি বটে কিন্তু এখন এই মুহূর্তে সোনার মত রোদ গলে পড়ছে। গুগল ট্র্যাকার দেখে ঝিলমিল আর রাগিণী আমাকে জানালো আমাদের হাঁটতে হবে এক কিলোমিটার পথ। মৃত্যুঞ্জয় গাড়িটা নিয়ে এগিয়ে গেছে, গীয়ার নিউট্রাল করে শব্দহীন গাড়ি নেমে গেছে সুন্দরী দুয়ারসিনির পথে। আমাদের সাথেও রয়েছে চার সুন্দরী। রুশতি আজ জিন্স্ পরেছেন। নীল ফেডেড জিন্সের ওপর লাল আর কালো স্ট্রাইপ দেওয়া সাদা শার্ট। মেয়ে রাগিণী আজ পুরোপুরি কালো পোশাকের আশ্রয় নিয়েছে। স্লিভলেস ঝালর দেওয়া কালো টপ আর পালাজো। রিয়ানের আজ কমলা আশ্রয়। কলার দেওয়া হাঁটু ছাড়ানো কুর্তি আড়াল করেছে কালো চোস্তা পাজামাকে। ঝিলমিল একটা মেরুন পাজামার ওপর কালো টি শার্ট চড়িয়েছে।

হরিদাস পাল

হরিদাস পালদোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ১৭ - সমরেশ মুখার্জী

০৯ জুন ২০২৪ | ৩৬ বার পঠিতআশির দশকে যাদবপুরের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী শুশুনিয়া পাহাড়ে গেছে শৈলারোহণ অভ্যাস করতে - সেই ভিত্তিতে এই আখ্যান …একটা অবুঝ অভিমান দলা পাকিয়ে উঠছে সুমনের মনে। মলয়দা রেশনিং করে খেতে বলা সত্ত্বেও ওরা কিছুটা জল বাঁচিয়ে রাখতে পারলো না ওদের জন্য? এই ফেলো ফিলিংস নিয়ে এরা পাহাড়ে যাবে?

বুলবুলভাজা

বুলবুলভাজাএমনি এমনি মারি - রমিত চট্টোপাধ্যায়

০৮ জুন ২০২৪ | ৪৯৮ বার পঠিত বুলবুলভাজা

বুলবুলভাজাস্লোভাকিয়া ৫ - হীরেন সিংহরায়

০৮ জুন ২০২৪ | ২৫৮ বার পঠিত হরিদাস পাল

হরিদাস পালচললুম ঈর্ষাহীন দেবীর গৃহে - ২ - সমরেশ মুখার্জী

০৮ জুন ২০২৪ | ১৩৫ বার পঠিত"একা বেড়ানোর আনন্দে" - এই সিরিজে আসবে ভারতের কিছু জায়গায় একাকী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। এটি পর্ব - ২৭ … পরিচিত সঙ্গীর সাথে হপ্তা দুয়েক অবধি ভ্রমণ ঠিক আছে। তার বেশী হলে নানা কারণে ছানা কাটতে শুরু করে। কিন্তু দু মাসের একাকী ভ্রমণেও কখনো সঙ্গীহীনতার চাপ অনুভব করিনি। সেলফ ড্রাইভ করে বেড়াতে গেলে বাস্তবিক কারণে সাথে একজন থাকলে সুবিধা হয়। কারণ পথে গাড়ি খারাপ হতেই পারে। জনবাহনে গেলে সে প্রয়োজন নেই। একাকী ভ্রমণে সঙ্গীর অভাব বোধ না করলেও চলার পথে স্থানীয় মানুষের সাথে গল্পগুজব করতে ভালোই লাগে। যাদের সাথে আর কখনো দেখা হবেনা তাদের সাথে ক্ষণিকের আলাপ স্মৃতিতে রয়ে যায় বহুদিন

বুলবুলভাজা

বুলবুলভাজাবিপ্লবের আগুন - পর্ব আট - কিশোর ঘোষাল

০৮ জুন ২০২৪ | ৮৯ বার পঠিতপ্রথম দিন আলাপের সময়েই এই দলটি তার কাছে বিদ্রোহের মন্ত্র জানতে চেয়েছিল। সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে একত্রে লড়ে যাওয়ার শপথ নিয়েছিল। বলেছিল ভল্লাদা তুমি একা, তাই ওরা তোমাকে এভাবে চূড়ান্ত হেনস্থা করতে পেরেছে। তোমার ওপর ঘটে যাওয়া এই অপমানের শোধ তুলব আমরা সবাই মিলে। ভল্লা মনে মনে হেসেছিল। একটু বিদ্রূপের সুরে গম্ভীর মুখে ভল্লা বলেছিল, “খাওয়া, ঘুমোনো আর হাগতে-পাদতে-মুততে যাওয়া ছাড়া আর কী পারিস? ছুটতে পারিস? লাফাতে পারিস? গাছে উঠতে পারিস? সাঁতার কাটতে পারিস? অস্ত্র চালাতে পারিস কিনা জানতে চাইলাম না। জানি, ও জিনিষ তোরা কোনদিন হাতেও ধরিসনি”।

বুলবুলভাজা

বুলবুলভাজাপরিযায়ী শ্রমিক, মহিলা ভোটার আর ২০২৪ নির্বাচনের কিছু গণিত - সুদীপ্ত পাল

০৮ জুন ২০২৪ | ২৭৬ বার পঠিতমঙ্গলসূত্র, মুসলিম, মাটন, মাচ্ছি, মোষ, মুজরা- এসবের মাঝে যে দুটো ম-এর কাহিনী চাপা পড়ে গেছে সেটা হল মহিলা ভোটার আর মাইগ্রেন্ট লেবারার। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দুই দফায় যে বিষয়টা নজর কেড়েছিল সেটা ছিল ভোট শতাংশ কমে যাওয়া। নির্বাচনের শেষের দিকে যেটা নজর কেড়েছে সেটা হল পুরুষদের চেয়ে নারীদের বেশিমাত্রায় অংশগ্রহণ। নারীদের মধ্যে অতিরিক্ত ভোটদানের হার বিশেষভাবে দেখা গেছে বিহার, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় এবং ঝাড়খণ্ডে। সবচেয়ে লক্ষণীয় হল বিহার। বিহারে প্রথম দফায় নারীদের ভোট শতাংশ পুরুষের চেয়ে কম ছিল। দ্বিতীয় দফা থেকে বাড়তে শুরু করে। বিহারে যেটা কমেছে সেটা হল পুরুষদের ভোটদানের হার- এটা ৫৫.১% থেকে ৫৩.৩% এ নেমে এসেছে। মহিলাদের ভোটদানের হার ৫৯.৪% যা ২০১৯এর প্রায় সমান।

বুলবুলভাজা

বুলবুলভাজাকাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক

০৮ জুন ২০২৪ | ১৩৩ বার পঠিতহিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ মুরগি পালন করতেন না। তাঁদের ঘরের মেয়েরা হাঁস পালন করতেন। কোনও হিন্দু বাড়িতেই মুরগি ঘরে রান্না করা যেত না। ফিস্টিতে খেতে হতো। মুরগিকে বলা হতো রামপাখি। মুরগির ডিমকে রামফল। জ্বর সর্দি হলে শরীর দুর্বল হলে প্রেসার লো হলে গ্রামের ডাক্তার মুরগির হাফ বয়েল ডিম খেতে নিদান দিতেন। তখন মুসলিম বাড়িতে গিয়ে মুরগির ডিম কিনে আনতে যেতো। এখন তো মুরগির মাংস জলভাত পোল্ট্রির কল্যাণে। এই পোল্ট্রি আমাদের গ্রামে আসে বামফ্রন্টের বেকার ভাতা দেওয়ার কল্যাণে। বেকার ভাতা পেতেন তিনজন। তিনজনই কংগ্রেসি। এঁরা ম্যাট্রিক পাস করে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম লিখিয়েছিলেন। নাসির চাচা ও সালাম চাচা ছিলেন উদ্যোগী মানুষ। দুজনেই আমার খুব পছন্দের মানুষ। তাঁদের রাজনীতি আমাদের পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে কোনও বাধা হয়নি। বামপন্থী রাজনীতির কারণে ২০০৯ থেকে আমাদের পরিবারকে বয়কট করা হলেও সালাম চাচা, ধনা চাচা ও মাদু চাচা নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন। এসেছেন। আর এসেছেন ব্রাহ্মণ সন্তান পীরে কাকা। সালাম চাচা ও নাসির চাচা কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে বামফ্রন্ট সরকারের দেওয়া ঋণ নিয়ে গ্রামে প্রথম পোল্ট্রি করলেন। গ্রামের বাইরে মাঠে। তখন ঘরোয়া মুরগির মাংসের দাম ২০ টাকা। ছাগলের মাংসের নাম তখন মাটন হয়নি। দশ টাকা কিলো। এবার পোল্ট্রি এসে দাম হল ১৫ টাকা কেজি।

হরিদাস পাল

হরিদাস পালএকটি টি-শার্ট - মোহাম্মদ কাজী মামুন

০৮ জুন ২০২৪ | ১৪৭ বার পঠিতপুলসিরাত পার হয়ে যখন শেষমেষ তারা ঢুকলো অফিসটাতে, তখন দেখা গেল সেলিম ভিজলেও তার বসের মত কাকভেজা হয়নি, ফ্যানের বাতাসে একটুখানি বসলেই চলছে। ওদিকে বসের সামনে মেলে ধরা হয়েছে দীপুর টি-শার্টটা।

হরিদাস পাল

হরিদাস পালবহিরাগত শিল্পী - Mani Sankar Biswas

০৭ জুন ২০২৪ | ৮১ বার পঠিতবহিরাগত শিল্পী হেনরি ডারগার

হরিদাস পাল

হরিদাস পালকিষেণজি মৃত্যু রহস্য - পর্ব ১২ - বিতনু চট্টোপাধ্যায়

০৭ জুন ২০২৪ | ১৪৩ বার পঠিত‘বুদ্ধদেববাবুর কনভয়ে ব্লাস্ট হয়েছে? একটা চ্যানেল দেখাচ্ছে।’ অফিস থেকে আসা এই এক লাইনের বার্তাই তখন যথেষ্ট ছিল। ড্রাইভারকে গাড়ি ঘোরাতে বলে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম মুখ্যমন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক জয়দীপ মুখার্জিকে। ‘বুদ্ধদেববাবুর কনভয়ে ব্লাস্ট হয়েছে?’ ‘কিছু একটা হয়েছে। তবে ব্লাস্ট না। এসপি বলছে, ইলেকট্রিক ওভারহেড তার ছিঁড়ে একটা পুলিশের গাড়ির ওপর পড়েছে। তাতে একটু আগুন ধরে যায়। টাল সামলাতে না পেরে গাড়িটা উল্টে গিয়েছে। তাতে তিন-চারজন পুলিশ ইনজিওরড। তবে সিএমের কনভয়ে না, এটা ঘটেছে রামবিলাস পাসোয়ানের কনভয়ে।’

হরিদাস পাল

হরিদাস পালমহম্মদ সেলিম এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডার - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

০৬ জুন ২০২৪ | ৭৯২ বার পঠিতমহম্মদ সেলিম বহু ক্ষেত্রেই সঠিক কথা বলে থাকেন। এবারও বলেছেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, "কেউ কেউ স্বঘোষিত বিপ্লবী আছে, তাদের আমরা বলি ফেসবুকে বেশি বিপ্লবীয়ানা করবেননা। কিন্তু করে। এখানে এমন একটাও সিপিএমের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করতে পারোনা, যে, মহিলাদের সম্পর্কে বা এ ধরণের ভাতা সম্পর্কে অফিশিয়ালি ডিনাউন্স করছে। কেন করবে? আমরা আমাদের বামপন্থী আন্দোলন মানে হচ্ছে, গোট বিশ্বে আমরা চাই, সরকার ক্ষতিপূরণ হিসেবে, মানুষের যে অধিকার দিতে পারছেনা, তাকে কিছুটা অন্তত সাবসিডাইজ করবে। আর বাকি যারা এগুলো নিয়ে কটাক্ষ করছেন, তাঁরা বামপন্থী নন, তাঁরা হতে পারেন সমর্থক, আমাদের দায় আমাদের কথা তাঁদের কাছে নিয়ে যাওয়া, আমাদের মাধ্যমগুলো দিয়ে, সরাসরি তাঁদের কাছে গিয়ে। কেউ কেউ উগ্র সমর্থক আছেন, তাঁদের আমরা সমর্থক থাকতে বলব, উগ্রতা কমাতে বলব।" (শুনে শুনে লেখা, মোটামুটি হুবহু উদ্ধৃতি)।

হরিদাস পাল

হরিদাস পালশিক্ষা না ভিক্ষা? - Anirban M

০৬ জুন ২০২৪ | ২৬৫ বার পঠিতবাংলায় যে তৃণমূল প্রার্থীরা জিতলেন তাঁরা কী হেরে যাওয়া বাম প্রার্থীদের থেকে কম শিক্ষিত? এবং দেশে যে বামেরা জিতলেন তাঁরা কী বাংলার তৃণমূল বা বাম প্রার্থীদের থেকে কম বা বেশি শিক্ষিত? এই দুটি প্রশ্নের উত্তর বোঝার চেষ্টা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে।

হরিদাস পাল

হরিদাস পালহাঁটতে হাঁটতে - দ

০৬ জুন ২০২৪ | ২২৪ বার পঠিতঝলমলে সোশ্যাল মিডিয়া আর স্মার্টসিটির বাইরে কবে থেকে যেন হেঁটেই চলেছে আরেকটা ভারত। এতদিনে তাদের অন্তত নামটুকু নথিবদ্ধ থাকার কথা ছিল সরকারের কাছে। কথা ছিল, কিন্তু নেই আসলে, আর সেজন্য আমরা ন্যুনতম লজ্জিতও নই, প্রশ্নও করি না কেন অভিবাসী শ্রমিকদের তালিকা নেই সরকারের কাছে? কেন স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও গ্রামীণ মেয়েদের এত হাঁটতে হবে শুধুমাত্র জলের জন্য? বইটা আমাদের জ্বলন্ত এই প্রশ্নগুলোর মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দেয়। মনে করিয়ে দেয় ‘সুনাগরিক’এর দায়িত্ব পালন করি নি আমরাও।

হরিদাস পাল

হরিদাস পালচললুম ঈর্ষাহীন দেবীর গৃহে - ১ - সমরেশ মুখার্জী

০৬ জুন ২০২৪ | ১১৪ বার পঠিত"একা বেড়ানোর আনন্দে" - এই সিরিজে আসবে ভারতের কিছু জায়গায় একাকী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। এটি পর্ব - ২৬ … এই সিরিজের ৪নং পর্বে জনৈক নীল ২১.১০.২৩ লিখেছিলেন - “অনসূয়া দেবী যাত্রার কথা লিখবেন না?” বলেছিলাম - “লিখবো। সেও বেশ আনন্দময় অভিজ্ঞতা”। আরো নানা বিষয়ে লিখতে গিয়ে সময় হয়নি। এতোদিনে নীলের অনুরোধ রাখতে পারলাম। তবে আমার ছড়িয়ে ফেলা স্বভাব অনুযায়ী এই যাত্রা পথেও আসবে কিছু পার্শ্বপ্রসঙ্গ

হরিদাস পাল

হরিদাস পালহিন্দু মুসলমান -- একটি অ-জনপ্রিয় আলোচনা - Partha Banerjee

০৬ জুন ২০২৪ | ১৬৯ বার পঠিতউগ্র সাম্প্রদায়িক ও নারীবিদ্বেষী হিন্দুত্ববাদী বিজেপি-আরএসএসের বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে উগ্র সাম্প্রদায়িক ও নারীবিদ্বেষী এই মুসলমান শ্রেণীর সমান বিরোধিতা আমাদের করতে হবে। না হলে আমাদের কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা সমাজে থাকবে না।

হরিদাস পাল

হরিদাস পালতোমার বাস কোথা যে...-৫ - Nirmalya Nag

০৬ জুন ২০২৪ | ৩০৮ বার পঠিতডাক্তারের চেম্বারের দরজা ঠেলে ঢুকে বিনীতা দেখল ব্যাগ গোছাচ্ছে ইন্দ্রনীল। বিনীতাকে দেখে একটু অবাক হল সে। “কিছু বলবেন, ম্যাডাম?” “আপনি বললেন প্রতিটা দিনই ইমপরট্যান্ট। ওর কন্ডিশন ঠিক কতটা খারাপ?” “আরে না না। শুনুন, এই কন্ডিশন থেকে লোকে সুস্থ হয়েছে এমন অনেক এক্সাম্পল আছে।” “তার মানে কন্ডিশন খারাপ। কতটা? ও কি–” বিনীতার কথা থামিয়ে দিল ইন্দ্রনীল। “শুনুন, যা যা করার সব করা হবে। বললাম না প্রথমে সার্জারি, তারপর–” এবার ইন্দ্রনীলকে থামাল বিনীতা। “ও সব আপনি আগেই বলেছেন। এখন ক্লিয়ারলি বলুন, ও কি টার্মিনাল পেশেন্ট?” “দেখুন ম্যাডাম…” “আমি যথেষ্ট স্ট্রং, আপনি বলুন।” ইন্দ্রনীল চুপ করে থাকে।

বুলবুলভাজা

বুলবুলভাজা‘ঘরের শত্রু বিভীষণ’ মাইক্রোপ্লাস্টিক - স্বাতী রায়

০৫ জুন ২০২৪ | ৪৯১ বার পঠিতশত্রুর নাম হল প্লাস্টিক। এমনিতে প্রচণ্ড দরকারি জিনিস। কিসে না লাগে! কিন্তু সমস্যা এইটাই যে প্লাস্টিক বলতে আমরা যে বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য বুঝি, তাদের সবকটিকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করার কোন পকেটসই সুবিধাজনক পরিবেশ বান্ধব উপায় মেলে না। আবার সেটা এমনি ফেলে রাখলে প্রকৃতিতে মিশে যেতে অতি দীর্ঘ সময় লাগে। আর ততদিনে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সেটা ম্যাক্রো-প্লাস্টিক মেসো-প্লাস্টিক, মাইক্রো-প্লাস্টিক ইত্যাদি বিভিন্ন আকারের চেহারা নেয়। ম্যাক্রোপ্লাস্টিক হল ২.৫ সেমির থেকেও দৈর্ঘে বা প্রস্থে বড় যে কোন প্লাস্টিকের টুকরো। ৫ মিমি – ২.৫ সেমি অবধি টুকরোকে বলে মেসো-প্লাস্টিক। আর মাইক্রোপ্লাস্টিক বলা হও ১ মাইক্রো মিলিমিটার থেকে ৫ মিলিমিটারের সাইজের প্লাস্টিকের কণা। এই মাইক্রোপ্লাস্টিক নিয়েই আজকের কথা। কারণ আজকের দিনে এরা জলে স্থলে বাতাসে সর্বত্র ভেসে বেড়াচ্ছে।

বুলবুলভাজা

বুলবুলভাজাভ্রমণের বিষ - প্রতিভা সরকার

০৫ জুন ২০২৪ | ৪৮২ বার পঠিতআমি বিদ্যাকে শুধোই, শুধু পাহাড়ের কি কোনো একক দেবতা নেই, যিনি তাকে রক্ষা করতে পারেন লাগাতার ধ্বংস আর নির্বিচার আক্রমণ থেকে? তাকে বলি, সমস্ত পাহাড়ের রাণী যে হিমাচল প্রদেশ তার চেহারা দিনের দিনের পর দিন যেভাবে কুৎসিত হয়ে উঠছে, তা কল্পনাতীত। পাঞ্জাব পেরিয়ে হিমাচলের সীমানায় ঢুকলেই শুধু উন্নয়ন, নির্মাণ, জেসিপি আর ট্রাকের পর ট্রাক! ট্যুরিজম পয়সা আনে, এজন্য রাস্তার পর রাস্তা তৈরি হচ্ছে, সিঙ্গল লেন ডাবল হচ্ছে বিয়াসের পাশে, সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে যাচ্ছে জেসিপি। ধুলোভরা গাড়ি চলার রাস্তাই হয়ত খুব শিগগিরই উন্নয়নের একমাত্র প্রতীক হয়ে উঠবে।

বুলবুলভাজা

বুলবুলভাজাপরিবেশ ভাবনায় ভারতীয় সংস্কৃতি সাহিত্য: সেকাল-একাল - সন্তোষ সেন

০৫ জুন ২০২৪ | ৪৬৫ বার পঠিতপরিবেশ বিপর্যয় আজ রাষ্ট্রীয় সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব চরাচরে পরিব্যাপ্ত। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে ১.৪৪ ডিগ্রির ঘরে, কোন প্রান্তে তীব্র দাবদাহ- খরা-তাপপ্রবাহ; অন্যত্র প্রবল বৃষ্টি-বন্যা-ধস, এমনকি দুটো বিপরীত এক্সট্রিম আবহাওয়া প্রায় একই সময়ে একই স্থানে আছড়ে পড়ছে। হিমবাহের অতিদ্রুত গলন, জল বাতাস নদীর দূষণ জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে প্রবলভাবে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সংবিধান-গণতন্ত্র-পরিবেশের সংকট সব জড়াজড়ি করে জট পাকিয়ে তুলেছে। প্রবল মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, আর্থিক বৈষম্য সহ পরিবেশ সংকটের মূল কারণ দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির নির্বিচারে জল জঙ্গল জমি পাহাড় নদী: প্রকৃতির সব উত্তরাধিকার লুটেপুটে ধ্বংস করা।

হরিদাস পাল

হরিদাস পালশিক্ষা নয়, ভিক্ষা - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

০৫ জুন ২০২৪ | ১৩৩৫ বার পঠিতকাল থেকে দেখি তথাকথিত বাম-সমর্থকরা ভর্তি করে লিখে চলেছেন, "শিক্ষা নয় জিতল ভিক্ষা"। আশ্চর্য হইনি, কারণ সিপিএমের মিছিলে গুচ্ছের লোক হয়, কিন্তু ভোট পায় বিজেপি। এঁদের সঙ্গে বস্তুত শাইনিং চাড্ডিদের বিশেষ তফাত নেই। রাজনীতি-ফিতি কিচ্ছু না, এঁদের মূলত দুটো দাবী। এক, বাম প্রার্থীরা খুব শিক্ষিত। দুই, পশ্চিমবঙ্গে হাইফাই চাকরি নেই, তাই বেঙ্গালুরুতে (কিংবা টিম্বাকটুতে) গিয়ে করেকম্মে খেতে হয়। শিক্ষিতরা খুব উঁচুদরের লোক, বাদবাকি ফালতু, এটা তাঁদের মাথার মধ্যে গেঁথে আছে, আর শিক্ষিতদের চাই মোটা-মাইনের চাকরি, এইটাকে তাঁরা প্রকৃত কর্মসংস্থান ভাবেন। দুটোই খুব সত্যি হতেই পারে (নাও পারে)। কিন্তু সেটা সমস্যা নয়, সমস্যা হল, এই দুটোই, বামপন্থা ছাড়ুন, যেকোনো মধ্যপন্থী জনপ্রিয় রাজনৈতিক চিন্তারই ঠিক উল্টোদিকে। মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তদের কর্মসংস্থানের জন্য বিশ্বের প্রায় কোনো জনপ্রিয় নীতিই নির্ধারণ হয়না, হলেও মুখে বলা হয়না। খেটে-খাওয়া-মজদুর ইত্যাদিদের কথা অন্তত কাগজে-কলমে লেখা থাকে, কারণ বুক-বাজিয়ে "আমরা এলিট" বলার মতো দুঃসাহস নেহাৎই আত্মহত্যাপ্রবণ না হলে কোনো রাজনৈতিক দলই দেখায়না।

হরিদাস পাল

হরিদাস পালযে যেখানে দাঁড়িয়ে - প্রবুদ্ধ বাগচী

০৩ জুন ২০২৪ | ২১০ বার পঠিতl লোকসভা ভোটের সম্ভাব্য ফলের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

হরিদাস পাল

হরিদাস পালদোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ১৬ - সমরেশ মুখার্জী

০৩ জুন ২০২৪ | ৮৬ বার পঠিতআশির দশকে যাদবপুরের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী শুশুনিয়া পাহাড়ে গেছে শৈলারোহণ অভ্যাস করতে - সেই ভিত্তিতে এই আখ্যান … বেশ লাগছে সুমনের। যেন ডিসেম্বরে বেসিক কোর্সে যা শিখেছে তারই একটা রিফ্রেশার্স কোর্স হচ্ছে

হরিদাস পাল

হরিদাস পালবুথফেরত ভূত - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

০২ জুন ২০২৪ | ১৪৭৯ বার পঠিতবুথফেরত সমীক্ষা দেখে আপনি কি ভেঙে পড়েছেন? তাহলে শুনুন, চ্যানেলে চ্যানেল গতকাল যে সব পরিসংখ্যান পেশ করা হয়েছে তার বেশিরভাগ-ই ঢপের চপ। তেলে জল নয়, জলেই দুফোঁটা তেল। একেই পরিশীলিত ইংরিজিতে বলে স্ট্যাটিস্টিকাল মার্ভেল। উদাহরণ? কত চান? ১। রাজস্থান। News24 পূর্বাভাস দিয়েছিল যে রাজস্থানে বিজেপি ৩৩টি আসন জিতবে। জিততেই পারে, অঙ্কের হিসেব যখন। কিন্তু সমস্যা একটাই। রাজস্থানে আছেই মোট ২৫টি আসন। ২। হিমাচল। হিমাচলে Zee News এনডিএকে ৬-৮টি আসন দিয়েছিল। সেটাও অসম্ভব কিছু না, চারদিকে মোদি তরঙ্গ। কিন্তু সেখানেও সমস্যা একটাই। সেখানে আছে মাত্র ৪টি লোকসভা আসন আছে।

বুলবুলভাজা

বুলবুলভাজাএক্সিট পোল - রমিত চট্টোপাধ্যায়

০২ জুন ২০২৪ | ৬৬১ বার পঠিতআসুন দেখে নিই এক্সিট পোলের ভিতরের রহস্য

বুলবুলভাজা

বুলবুলভাজালেজ, বেড়াল, তপস্বী এবং ভণ্ড - বেবী সাউ

০২ জুন ২০২৪ | ৬৬৪ বার পঠিত হরিদাস পাল

হরিদাস পালবর্তমানে বাঁচা - সমরেশ মুখার্জী

০২ জুন ২০২৪ | ২২২ বার পঠিত৬০২ শব্দের এই খাজা ভাবনাটি লিপিবদ্ধ করেছিলাম ডিজিটাল ডায়েরিতে - চার বছর আগে - ১৮.০২.২১ - মনিপালে থাকতে। আজ ভাটের পাতায় চোখ বুলোতে গিয়ে kk - &/ - dc লিখিত তিনটি মন্তব্যে চোখ পড়লো। তার মধ্যে কেকের মন্তব্যের শেষটা বেশ বিমূর্ত - কিছু অনুক্ত অনুভবের আভাসমাত্র রয়েছে তাতে। ঐ তিনটি ভাট মন্তব্যের অনুরণন হিসেবে হপার পাতায় থাকলো অতীতের ডিজিটাল ডায়েরির পাতাটি

হরিদাস পাল

হরিদাস পালআমরা কি মাঙ্গলিক? - Mani Sankar Biswas

০২ জুন ২০২৪ | ১৫০ বার পঠিতপৃথিবীতে প্রাণ কী মঙ্গল গ্রহ থেকে এসেছে?

বুলবুলভাজা

বুলবুলভাজাবিপ্লবের আগুন - পর্ব সাত - কিশোর ঘোষাল

০১ জুন ২০২৪ | ১৪১ বার পঠিতপরের দিন খুব ভোরবেলাতেই ভল্লার ঘুম ভেঙে গেল। আজ বেশ সুস্থ বোধ করছে সে। শরীরের ব্যথা, বেদনা – গ্লানি নেই বললেই চলে। বিছানায় উঠে বসল, তারপর ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে এল। ভোরের আলো সবে ফুটেছে, বাইরের গাছপালার ডালে ডালে পাখিদের ব্যস্ততা টের পাওয়া যাচ্ছে তাদের কলকাকলিতে। হাওয়ায় সামান্য শিরশিরে ভাব। বিছানায় ফিরে গিয়ে সে গায়ের চাদরটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়াল। দড়ি থেকে টেনে নিল গামছাটা – কষে বেঁধে নিল মাথায়। তারপর...

হরিদাস পাল

হরিদাস পালস্মৃতির রাজ্য শুধুই শ্লোগানময়-২ - প্রবুদ্ধ বাগচী

০১ জুন ২০২৪ | ১২২ বার পঠিতবিগত চার দশকের রাজনৈতিক স্লোগান ও দেওয়াললিখন

বুলবুলভাজা

বুলবুলভাজারাবণের প্রার্থনা - তাতিন

০১ জুন ২০২৪ | ২৯৪ বার পঠিত... কোথায় গেল আজ সূর্যতিলক আর কোথায় ফার বনে মরেছে কাক নবমীমিছিলের অস্ত্র ঝনঝনে পকেটে গেল না কি পনেরো লাখ?...

হরিদাস পাল

হরিদাস পালভোটুৎসবে ভাট - হযপচো - সমরেশ মুখার্জী

০১ জুন ২০২৪ | ২২৯ বার পঠিতহঠাৎ কোনো প্রসঙ্গে মাথা চুলকে ওঠে। তা নিয়ে রম্যরচনা জাতীয় কিছু লিখে ফেলি। তবে সেসব রসে রম্য বা আঙ্গিকে রচনা পদবাচ্য হয় কিনা জানিনা। ভার্চুয়াল ডায়েরিতে দেখি এই ডিজিটাল ডায়েরিয়াটি লিখেছিলাম আজ থেকে ঠিক চার বছর আগে - ১লা জুন ২০২০. তখন ছিলাম মনিপাল, কর্ণাটকে। তবে এটার মূল প্রতিপাদ্য আজও রিলেভ্যান্ট। ভবিষ্যতেও থাকবে

বুলবুলভাজা

বুলবুলভাজাকাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক

০১ জুন ২০২৪ | ৩৬৭ বার পঠিতআর কয়েকটা পরিবর্তন হয়েছে। ফুটবল খেলার মাঠে লোক নেই। সেখানে কিছুটা ঘিরে ঈদগাহ তলা। বেনে পাড়া বামুনপাড়ায় খেলার জায়গা ছিল না। দুটি পরিবার হাওড়া প্রবাসী হওয়ায় জায়গা মেলে। ছোটখাটো খেলার মাঠ হতেই পারতো। সেখানে এখন বড় দুর্গামন্দির। শিবমন্দির ছিল আগে মাটির। এখন শিব আর ওলাইচণ্ডীর আলাদা ঘর হয়েছে। আগে দুর্গাও ওখানে আসতেন। শিব লিঙ্গ সারা বছর থাকে। ওলাইচণ্ডীর বিসর্জন হয়। দুর্গারও। তবু আলাদা দুটি মন্দির।

হরিদাস পাল

হরিদাস পালবৈঠকি আড্ডায় ১৭ - হীরেন সিংহরায়

০১ জুন ২০২৪ | ৫৩৯ বার পঠিতসকাল থেকে অন্ধকার হয়ে আছে আকাশ। কে বলবে এটা মে মাস ? বুথের ভেতরে ছ জন কর্মী , হলে আমরা চারজন । শুধু ভোটার কম পড়িয়াছে ! অনেকদিন আগে দেশে দেখা একটা ছবি মনে পড়ে গেল – আই এস জোহরের একটা কলাম ছিল ফিল্ম ফেয়ারে , তাতে কার্টুন :ফার্স্ট ক্লাস কামরায় একজন যাত্রী বসে আছেন তাঁকে ঘিরে কন্ডাক্টর , চা ওলা সহ আরও কয়েকজন । নিচে মন্তব্য - উই অলওয়েজ হ্যাভ মোর পিপল সারভিং ওয়ান কাসটমার !সারা দেশের ভোট গণনা শেষ হতে সকাল। প্রিসাইডিঙ অফিসার একেক বার মাইক দখল করে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ফলাফল ঘোষণা করেন । দশটি আসনের ন’টিতে লিব ডেম বিজয়ী। সবচেয়ে বড়ো সাফল্য- বারো বছরের সিটিং কাউন্সিলর ন্যাপহিলের পোস্ট মাষ্টার সাজ হুসেনকে হারালেন স্থানীয় রাজনীতিতে সম্পূর্ণ নতুন চেহারা জন পিয়ারস । তিনি ও আমি একত্রে জন গণেশের দুয়ার প্রদক্ষিণ করেছি কিন্তু ভাবতে পারি নি ষাট পেরুনো এক রিটায়ার্ড আই টি এঞ্জিনিয়ার সমাজে পরিচিত মুখ এক পোস্ট মাষ্টারকে দুশো ভোটের ব্যবধানে তাঁর আসন থেকে সরাতে পারবেন ! বোধহয় লেবার প্রধান মন্ত্রী হ্যারলড উইলসন বলেছিলেন, এ উইক ইজ এ লং টাইম ইন পলিটিক্স।

হরিদাস পাল

হরিদাস পালভিকারুন্নেসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ! - Muhammad Sadequzzaman Sharif