- বুলবুলভাজা ভ্রমণ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে খাই দাই ঘুরি ফিরি

-

ডেভিড লিভিংস্টোনের খোঁজে

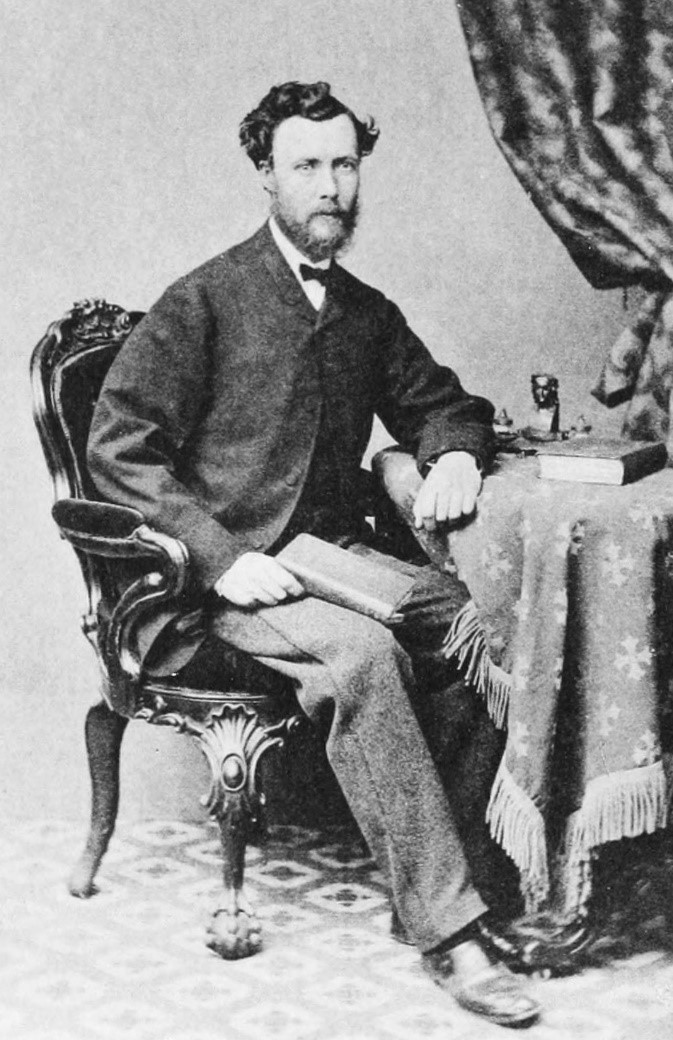

হেনরি মর্টন স্ট্যানলে

ভ্রমণ | যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে | ০৮ অক্টোবর ২০২০ | ৩২৩০ বার পঠিত | রেটিং ৪.৩ (৩ জন) - ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ৩২ | ৩৩ | ৩৪ | ৩৫ | ৩৬ | ৩৭ | ৩৮ | ৩৯ | ৪০ | ৪১ | ৪২ | ৪৩ | ৪৪ | ৪৫ | ৪৬ | ৪৭ | ৪৮ | ৪৯ | ৫০ | ৫১ | ৫২ | ৫৩ | পর্ব ৫৪ | পর্ব ৫৫ | পর্ব ৫৬ | পর্ব ৫৭ | পর্ব ৫৮ | পর্ব ৫৯ | পর্ব ৬০ | পর্ব ৬১ | পর্ব ৬২ | পর্ব ৬৩ | পর্ব ৬৪ | পর্ব ৬৫ | পর্ব ৬৬ | পর্ব ৬৭ | পর্ব ৬৮ | পর্ব ৬৯ | পর্ব ৭০ | পর্ব ৭১ | পর্ব ৭২ | পর্ব ৭৩ | পর্ব ৭৪ | পর্ব ৭৫ | পর্ব ৭৬ | পর্ব ৭৭ | পর্ব ৭৮ | পর্ব ৭৯ | পর্ব ৮০ | পর্ব ৮১ | পর্ব ৮২ | পর্ব ৮৩ | পর্ব ৮৪ | পর্ব ৮৫ | পর্ব ৮৬ | পর্ব ৮৭ | পর্ব ৮৮ | পর্ব ৮৯ | পর্ব ৯০ | পর্ব ৯১ | পর্ব ৯২ | পর্ব ৯৩ | পর্ব ৯৪ | পর্ব ৯৫ | পর্ব ৯৬ | পর্ব ৯৭ | পর্ব ৯৮ | পর্ব ৯৯ | পর্ব ১০০ | পর্ব ১০১ | পর্ব ১০২ | পর্ব ১০৩ | পর্ব ১০৪ | পর্ব ১০৫ | পর্ব ১০৬ | পর্ব ১০৭ | পর্ব ১০৮ | পর্ব ১০৯ | পর্ব ১১০ | পর্ব ১১১ | পর্ব ১১২ | পর্ব ১১৩ | পর্ব ১১৪ | পর্ব ১১৫ | পর্ব ১১৬ | পর্ব ১১৭ | পর্ব ১১৮ | পর্ব ১১৯ | পর্ব ১২০ | পর্ব ১২১ | পর্ব ১২২ | পর্ব ১২৩ | পর্ব ১২৪ | পর্ব ১২৫ | পর্ব ১২৬ | পর্ব ১২৭ | পর্ব ১২৮ | পর্ব ১২৯ | পর্ব ১৩০ | পর্ব ১৩১ | পর্ব ১৩২ | পর্ব ১৩৩ | পর্ব ১৩৪ | পর্ব ১৩৫ | পর্ব ১৩৬ | পর্ব ১৩৭ | পর্ব ১৩৮ | পর্ব ১৩৯ | পর্ব ১৪০ | পর্ব ১৪১ | পর্ব ১৪২ | পর্ব ১৪৩ | পর্ব ১৪৪ | পর্ব ১৪৫ | পর্ব ১৪৬

ডেভিড লিভিংস্টোন। আফ্রিকায় বেপাত্তা। কিংবদন্তি মানুষটির খোঁজে আফ্রিকা পৌঁছেছেন মার্কিন সাংবাদিক হেনরি মর্টন স্ট্যানলে। জাঞ্জিবার থেকে শুরু হবে আফ্রিকার গভীরে অভিযান। আপাতত তিনি সেই শহরে। তারপর? স্ট্যানলের সেই বিখ্যাত সফরনামা ‘হাও আই ফাউন্ড লিভিংস্টোন’। শুধু সফরের অ্যাডভেঞ্চারই নয়, এ কিস্তিতে একজন অবনেদি নীচুতলা থেকে উঠে আসা শ্বেতাঙ্গের চোখে ঊনবিংশ শতকের অফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ এবং সেখানে উপস্থিত ভারতীয় ও আরব ব্যবসায়ী আর ঔপনিবেশিক বনেদি শ্বেতাঙ্গদের জীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনা। এই প্রথম বাংলায়। তরজমায় স্বাতী রায়।

ডেভিড লিভিংস্টোন। আফ্রিকায় বেপাত্তা। কিংবদন্তি মানুষটির খোঁজে আফ্রিকা পৌঁছেছেন মার্কিন সাংবাদিক হেনরি মর্টন স্ট্যানলে। জাঞ্জিবার থেকে শুরু হবে আফ্রিকার গভীরে অভিযান। আপাতত তিনি সেই শহরে। তারপর? স্ট্যানলের সেই বিখ্যাত সফরনামা ‘হাও আই ফাউন্ড লিভিংস্টোন’। শুধু সফরের অ্যাডভেঞ্চারই নয়, এ কিস্তিতে একজন অবনেদি নীচুতলা থেকে উঠে আসা শ্বেতাঙ্গের চোখে ঊনবিংশ শতকের অফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ এবং সেখানে উপস্থিত ভারতীয় ও আরব ব্যবসায়ী আর ঔপনিবেশিক বনেদি শ্বেতাঙ্গদের জীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনা। এই প্রথম বাংলায়। তরজমায় স্বাতী রায়।

প্রথম অধ্যায়—জাঞ্জিবার (পূর্বপ্রকাশিত অংশের পর... )জাঞ্জিবারের ক্ষমতা যাদের হাতে, তাদের মধ্যে বানিয়ারা সবার মাথায়। তাদের পরেই আছে হিন্দুস্তানি মুসলমানরা। বানিয়া আর হিন্দুস্তানি মুসলমান, এই দুই গোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে কারা বেশি লোক ঠকাতে বদ্ধপরিকর?১ কঠিন তর্কের বিষয়—খুবই অনিচ্ছার সঙ্গে আমি বানিয়াদের পক্ষে রায় দিলাম। শুধুমাত্র একজন সৎ লোকের জন্য অসংখ্য বিবেকহীন ভারতীয় বজ্জাতের উপস্থিতি উপেক্ষা করা যায়। সাদা–কালো, লাল-হলুদ সব গোত্রের মানুষের মধ্যে সবথেকে সৎ মানুষদের মধ্যে একজন হচ্ছেন তারিয়া টোপন২, একজন হিন্দুস্তানি মুসলমান। সততা আর ব্যাবসায়িক নিষ্ঠার জন্য জাঞ্জিবারের ইউরোপীয়দের কাছে তিনি প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছেন। তিনি প্রচুর ধনী, বেশ কয়েকটি জাহাজ এবং নৌকার মালিক, সৈয়দ বুরঘাশের পরামর্শদাতাদের মধ্যে অন্যতম। তারিয়ার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, তাদের মধ্যে দু-তিন জন বড়ো হয়ে গেছে, তাদেরও তিনি নিজের মতো করে বড়ো করেছেন। তবে তারিয়া অতি বিরল গোত্রের মানুষ।

তারিয়া টোপন (প্রথম সারিতে বসে অন্তিম ডান দিকে), বাঁ দিকে তরোয়াল হাতে ব্যক্তিটি জাঞ্জিবারের সুলতানের পরিবারের কোনো একজন, বাকিদের পরিচিতি জানা যায় না। ছবি সৌজন্য: Oman and Zanzibar Virtual Museumআরব, বানিয়া এবং হিন্দুস্তানি মুসলমানরা সমাজের অর্থবান ও মধ্যবিত্তদের প্রতিনিধিত্ব করে। এরা যাবতীয় ভূসম্পত্তি, জাহাজ এবং ব্যাবসা-বাণিজ্য সবকিছুর মালিক। মিশ্র-জাত ও কালো লোকরা এদের তলায় থাকেন।

গুরুত্বের দিক দিয়ে এরপরে আসেন নিগ্রোরা—এদেশের জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশই নিগ্রো। আদিবাসী, ওয়াসাওয়াহিলি, সোমালি, কোমোরিন, ওয়ানায়ামওয়েজি আর আফ্রিকার ভিতরের এলাকাগুলোর সব আদিবাসীদের প্রতিনিধিরাই নিগ্রোদের মধ্যে পড়ে।

আফ্রিকা চিনতে ইচ্ছুক একজন বেগানা সাদা লোকের কাছে ওয়ানায়ামওয়েজি ও ওয়াসাওয়াহিলির নিগ্রোদের ডেরার মধ্যে দিয়ে হাঁটাটা একটা অভিজ্ঞতা। এখানে বোঝা যায় যে গায়ের রং আলাদা হলেও নিগ্রোরা ঠিক আর দশজনের মতোই একজন মানুষ , আর দশটা মানুষের মতোই তাদের আবেগ-সংস্কার, পছন্দ-অপছন্দ, ভালো-লাগা ও মন্দ-লাগা, স্বাদ-অনুভব সবই আছে। এটা এ অঞ্চলে আসা কোনো আগন্তুক যত তাড়াতাড়ি বুঝবে, আর সেই অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নেবে, দেশের ভিতরে বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্য দিয়ে তার ভ্রমণও ততই সহজতর হবে। নিজের প্রকৃতি যত নমনীয় হবে, ভ্রমণও তত সমৃদ্ধ হবে।

আমার পড়াশোনা মূলত উত্তরে হলেও আমি আমাদের আমেরিকার দক্ষিণাংশের নিগ্রোদের মাঝে কিছুটা সময় কাটিয়েছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু কৃষ্ণাঙ্গের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল যাদের বন্ধু হতে পেরে আমি গর্বিত।৩ কাজেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী বা কোনো ভালো গুণের অধিকারী কালো মানুষকে বন্ধু মানতে প্রস্তুত ছিলাম, ভাই বলে ভাবতেও রাজি । নিজের বর্ণ এবং জাতের যে-কোনো মানুষের মতোই তাকে শ্রদ্ধা না করারও কোনো কারণ দেখি না। গায়ের রং বা শরীরের কোনো বৈচিত্র্যর জন্য মানুষ হিসেবে কোনো অধিকার থেকে একজন মানুষকে আমি অন্তত বঞ্চিত করতে পারব না। নিজেকে প্রশ্ন করেছি, ‘পৌত্তলিক আফ্রিকার অসভ্য কালো মানুষগুলোর কি এমন কোনো গুণ আছে যাতে তাদের নিজের লোকেরা তাদের ভালোবাসে? এই বর্বর লোকগুলোও কি আমারই মতন মায়ামমতার কাঙাল বা আমারই মতো বিরক্তও হতে পারে?’ আমি কালোদের এলাকায় ঘুরতাম, তাদের লক্ষ করতাম আর নিজেকে এই প্রশ্ন করতাম। দেখেছিলাম, তারা ঠিক আমারই মতো আবেগে, ভালোবাসায় আকুল হয়, ঘৃণায় কাতর হয়। নিজের সঙ্গে তাদের স্বভাবের তেমন বিশেষ কোনো তফাৎ অনেক পর্যবেক্ষণ করেও খুঁজে পাইনি।

নিগ্রোরা এই দ্বীপের জনসংখ্যার সম্ভবত দুই-তৃতীয়াংশ। তারা দাস হিসেবে কাজ করে বা স্বাধীনভাবে খেটে খায়। দাসেরা চাষাবাদের প্রয়োজনীয় কাজ করে। জমিওয়ালা মালিকদের বাগানের কাজ, তালুকের কাজ এসবও করে। শহরের মধ্যে বা বাইরে জিনিসপত্র আনা-নেওয়ার কাজ করে। শহরের বাইরে মাথায় বিশাল বোঝা চাপিয়ে এদের হাসতে হাসতে যেতে দেখা যায়। না, এমন নয় যে তাদের বোঝা হালকা বা তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করা হয়েছে বলে তারা খুশি। এরা স্বভাবতই হাসিখুশি আর চিন্তা-ভাবনাহীন। এমন কিছু আশা বা আনন্দ এরা কল্পনা করে না যা মেটাতে পারবে না। বামন হয়ে চাঁদ ধরতেও চায় না। ফলে হতাশা এদের গ্রাস করে না বা আশাভঙ্গের কষ্টও পেতে হয় না।

স্ট্যানলের বর্ণনার মতো ক্রীতদাসদের জীবন ততটা সহজ ছিল না। এ ছবি ১৮৯০ সালের। জার্মান দাসব্যবসায়ীদের নারী ক্রীতদাসের দল। ছবি সৌজন্য: Oman and Zanzibar Virtual Museumশহরের মধ্যে, সারা দিনরাতই নিগ্রোদের মাল টানার শব্দ শোনা যায়। জোড়ায় জোড়ায় কখনও লবঙ্গের বস্তা বইছে, কখনও বা মাল ভরতি বাক্স কখনও বা অন্য এটা-সেটা। দোকান থেকে গুদামে, গুদাম থেকে দোকানে। একঘেয়ে সুরে গান গাইতে গাইতে গানের তালে তালে খালি পায়ে পথ চলে, সে গান নাকি একে অপরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গাওয়া। গানের সুরটা ক-দিন শুনলে সুর দিয়েই এদের চিনে ফেলা যায়। দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার আমি একজোড়া লোককে কনস্যুলেটের জানালার নীচ দিয়ে যেতে শুনেছি, একই সুরে আর কথায় গান গাইতে গাইতে। কারও কারও কাছে এই গানগুলো বোকা বোকা তবে আমার তো বেশ ভালোই লাগত। মনে হত যে উদ্দেশ্যে গানগুলো তৈরি, সেই উদ্দেশ্য তো মিটছে।

জাঞ্জিবার শহরটি দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে অবস্থিত। প্রায় এক লক্ষ লোকের বাস সেখানে। আর গোটা দ্বীপে সব জাত মিলিয়ে আমার ধারণা লাখ দুয়েক লোক হবে।

বিদেশি জাহাজ যেসব আসে, তার বেশিরভাগই আমেরিকান। মূলত আসে নিউ ইয়র্ক আর সালেম থেকে। আমেরিকার পরে আছে জার্মানরা, তারপরে ফরাসি এবং ইংরেজরা। আমেরিকান কাপড়, ব্র্যান্ডি, গান পাউডার, মাস্কেট, পুঁতি, ইংরেজি সুতিবস্ত্র, পিতলের ও চিনে মাটির জিনিসপত্র এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে আসে জাহাজগুলো। আর ফেরত যায় হাতির দাঁত, কোপালের আঠা, লবঙ্গ, পশুচামড়া, কড়ি, তিল, মরিচ এবং নারকেলের তেল বোঝাই করে।

এই বন্দর থেকে রফতানির মূল্য প্রায় তিরিশ লক্ষ ডলার আর বিভিন্ন দেশ থেকে জিনিস আসে পঁয়ত্রিশ লক্ষ ডলারের।

যেসব ইউরোপীয় এবং আমেরিকানরা জাঞ্জিবার শহরে থাকেন, তারা হয় সরকারি কর্মচারী, নয় স্বতন্ত্র বণিক, নয়তো বা ইউরোপ এবং আমেরিকার নামকরা বাণিজ্য-সংস্থার প্রতিনিধি।

এখানকার সবথেকে উল্লেখযোগ্য দূতাবাসটি ব্রিটিশদের। আমি যখন আফ্রিকার গহনে যাওয়ার অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তখন জাঞ্জিবারে ব্রিটিশ কনসাল ছিলেন ড. জন কার্ক। এঁর সঙ্গে আলাপ করার আমার একটা কৌতূহল ছিল, কারণ অনেক সময়ই ড. ডেভিড লিভিংস্টোনের (আমি যাঁর খোঁজে এদেশে এসেছি) নামের সঙ্গে জড়িয়ে এঁর নাম শোনা যায়।

প্রায় সব সংবাদপত্রেই এঁকে ড. লিভিংস্টোনের ভূতপূর্ব সঙ্গী বলে অভিহিত করা হয়। কাগজে যেসব খবর পড়েছি আর ভারত সরকারকে দেওয়া তাঁর দুটো চিঠি পড়ে আমার মনে হয়েছিল যে ড. লিভিংস্টোনের হদিশ যদি কেউ ঠিকঠাক দিতে পারে, তাহলে সেটা ড. কার্কই পারবেন। তাই আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম, কখন ক্যাপ্টেন ওয়েব আমাকে ড. কার্কের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

জাঞ্জিবার পৌঁছানোর পরে দ্বিতীয় দিন সকালে, সেখানকার নিয়ম অনুযায়ী, ক্যাপ্টেন ওয়েব আর আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম—অল্প একটু পরেই আমি এই বিখ্যাত লোকটির কাছে উপস্থিত হলাম। রোগা চেহারা, সাধারণ জামাকাপড়, সামান্য গোলচে কাঁধ, কালো চুল, সরু মুখ, গাল ভিতরে ঢোকা আর দাড়িওয়ালা একজন মানুষ। ক্যাপ্টেন ওয়েব আলাপ করিয়ে দিলেন, ইনি হলেন নিউ ইয়র্ক হেরাল্ডের মি. স্ট্যানলে।

জাঞ্জিবারে ব্রিটিশ কনসাল জন কার্ক

আমার মনে হল উনি চোখ গোল গোল করে তাকালেন। যাকে বলে ড্যাবডেবিয়ে। যতক্ষণ কথা হল, বিভিন্ন বিষয় নিয়েই কথা হল, আমি খুব মন দিয়ে ওঁর মুখ দেখছিলাম, শুধুমাত্র একবার ছাড়া ওঁর মুখে কোনো উত্তেজনা বা জ্বলে ওঠার ছাপ দেখলাম না। সেই একবারটি হল যখন উনি আমাদের ওঁর শিকারের গল্প বলছিলেন। আমার আগ্রহের বিষয় নিয়ে কোনো আলোচনা হল না। আমি ঠিক করলাম ওঁর সঙ্গে পরে যেদিন দেখা করব, সেদিন অবশ্যই এই বিষয়ে প্রশ্ন করব।

জাঞ্জিবারের লোকদের জানানো আছে যে ড. কার্ক ও তাঁর স্ত্রী বৃহস্পতিবার বাড়ি থাকেন। সাধারণত জাঞ্জিবারের সভ্য সমাজ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যায় না, তবে ইউরোপীয় কলোনির মানুষজন প্রায়ই সেখানে হাজির হন। আমি যেদিন গেলাম, সেদিন যেন বিশেষ করে উচ্চবর্গীয়দের ভিড় জমেছিল।

আমেরিকান অতিথিরা এলে, আমি মন দিয়ে লক্ষ করছিলাম তাঁরা কীভাবে কথাবার্তা শুরু করেন। শুনলাম যে সকলেই প্রাথমিক সম্ভাষণের পর কনসাল মহোদয় ও তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করছে যে তাঁরা সেদিন বিকেলে নাজিমোয়া-তে গেছেন নাকি। কার্ক দম্পতি সকলকেই বলছিলেন, না, তাঁরা সেদিনের বৈকালিক ভ্রমণের সময় নাজিমোয়া নামক বিখ্যাত জায়গাটি অবধি যাননি।

সবাই তাই শুনে উচ্ছ্বসিত ভাবে সহর্ষ বিস্ময়ের সঙ্গে বলছেন, “ওহ! আমি ভাবলাম, আমি আপনাকে দেখতে পেলাম না।”

“এই নাজিমোয়া-টা কী?” আমি আগ্রহের সঙ্গে ক্যাপ্টেন ওয়েবকে জিজ্ঞেস করলাম।

“নাজিমোয়া কথাটার মানে ‘একটি নারকেল গাছ’।” তিনি জানালেন। “এটা রস শাঙ্গানির বা স্যান্ডি পয়েন্ট-এর পিছনে একটা সকলের দেখা করার জায়গা। এখানে আমরা বিকালে সমুদ্রের তাজা হাওয়া খেতে যাই। এখানে কথা বলার বিষয়ের এতই অভাব যে সবাই এই একই কথা দিয়ে আলাপ শুরু করে।”

ক্যাপ্টেন ওয়েব যে বলেছিলেন, এখানে কথা বলার বিষয়ের অভাব সেটা একদম সত্যি। পরের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝলাম যে জাঞ্জিবারের ইউরোপীয়রা কথা বলার ঠিকঠাক বিষয়ের অভাবে, ছোটো-বড়ো কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি নিয়ে আলোচনা করেন। সন্ধ্যাগুলো তো ভালোভাবে, মজা করে কাটাতে হবে!

সেই সন্ধ্যাগুলোতে ব্রিটিশ কনসাল আর তাঁর স্ত্রী অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য মৃদু ওয়াইন আর সিগারের ব্যবস্থা রাখতেন। এমন নয় যে তাঁদের বাড়িতে আর কিছু ছিল না। কালো বা সবুজ চিনে চা বা কয়েক টুকরো কেকও যেন নেই এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। আমার ধারণা, স্বাধীন জাঞ্জিবারীয় ইউরোপিয়ানদের কাছে এটাই স্বাভাবিক আর পরিচিত অভ্যাস ছিল। অনুরাগী, কৌতূহলী আর সহানুভূতিশীল শ্রোতার সঙ্গে মদ্যশক্তির প্রভাবে যে পরিশীলিত পরচর্চা চলত, একটু সোডা বা সোডা-জল মেশানো ওয়াইন তাতে উদ্দীপনার জোগান দিত।

সবই ঠিক ছিল। খালি আমার মনে হচ্ছিল, আমি আমার জীবনের সব থেকে বিষণ্ণ সন্ধ্যা কাটাচ্ছি। আমার বিরক্তি দেখে ড. কার্কের দয়া হল। তিনি আমাকে একপাশে ডেকে তাঁর অপূর্ব হাতি-শিকারের বন্দুকটি দেখতে দিলেন। এটা ওঁকে বোম্বের গভর্নর উপহার দিয়েছেন। তারপর তিনি আমাকে সেই বন্দুকের ভয়ংকর মারণ-ক্ষমতা আর অভ্রান্ততা নিয়ে গুণগান শোনালেন। জঙ্গলের জীবনের বিভিন্ন গল্প, শিকারের সময়ের অভিযানের কথা আর লিভিংস্টোনের সঙ্গে তাঁর ভ্রমণের বিভিন্ন ঘটনাও শোনালেন।

আমি খানিক উদাসীন ভাবেই জানতে চাইলাম, “আচ্ছা ড. কার্ক, লিভিংস্টোন সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়, এখন তিনি কোথায়?”

(ক্রমশ। পরের কিস্তি পড়ুন পরের বৃহস্পতিবার...)

• সব টীকা সম্পাদক নীলাঞ্জন হাজরা

১) এখানে স্ট্যানলে-র শ্বেতাঙ্গ বর্ণবিদ্বেষী মনোভাবের ইঙ্গিত আছে অবশ্যই, কিন্তু এও সন্দেহাতীত যে পূর্ব আফ্রিকায় সে সময়ে যা ছিল প্রধান বাণিজ্য, সেই মর্মান্তিক দাস-ব্যাবসা এবং হাতির দাঁতের ব্যাবসার নিয়ন্ত্রক ছিল দুটি ভারতীয় জনগোষ্ঠী—এক, ভারতীয় হিন্দু বানিয়ারা, যাঁরা কদাচ নিজেদের পরিবারকে জাঞ্জিবারে নিয়ে যেতেন না, হতেন মূলত সুদখোর মহাজন, এবং ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের খুব বিশ্বস্ত, এবং কিছুকাল ব্যাবসা করে মুনাফা নিয়ে দেশে ফিরে আসতেন; দুই, ভারতীয় মুসলমান—মূলত শিয়া ইসলমাইলি খোজা ও বোহরা গোষ্ঠীর মুম্বই, কচ্ছ ও কাথিওয়ার অঞ্চল থেকে যাওয়া—ব্যবসায়ীরা, যাঁরা সপরিবারে জাঞ্জিবারেই থেকে যেতেন। (সূত্র: Srinivasan, Padma. “INDIAN TRADERS IN ZANZIBAR WITH SPECIAL REFERENCE TO JAIRAM SHEWJI (19TH CENTURY).” Proceedings of the Indian History Congress, vol. 61, 2000, pp. 1142–1148., . Accessed 6 Oct. 2020.)

২) তারিয়া টোপন (১৮২৩-১৮৯১) এই বিপুল অর্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন একেবারে কপর্দকশূন্য অবস্থা থেকে। দরিদ্র সবজি বিক্রেতার সন্তান। ১৮৩৫ সালে তিনি তাঁর জন্মস্থান গুজরাটের মন্ডবি অঞ্চল থেকে একটা জাহাজের খালাসি হয়ে জাঞ্জিবারে পালিয়ে যান। সেখানে জয়রাম শিবজি-র কোম্পানির ম্যানেজার লাধা দামজি-র মালির কাজে নিযুক্ত হন। তারপর লেখাপড়া শিখে শিবজি-র কোম্পানিতেই চাকরি পান।

৩) ১৮৭০-এর দশকে কোনো শ্বেতাঙ্গের পক্ষে এ উক্তি বিরল।

গ্রাফিক্স: স্মিতা দাশগুপ্ত

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ৩২ | ৩৩ | ৩৪ | ৩৫ | ৩৬ | ৩৭ | ৩৮ | ৩৯ | ৪০ | ৪১ | ৪২ | ৪৩ | ৪৪ | ৪৫ | ৪৬ | ৪৭ | ৪৮ | ৪৯ | ৫০ | ৫১ | ৫২ | ৫৩ | পর্ব ৫৪ | পর্ব ৫৫ | পর্ব ৫৬ | পর্ব ৫৭ | পর্ব ৫৮ | পর্ব ৫৯ | পর্ব ৬০ | পর্ব ৬১ | পর্ব ৬২ | পর্ব ৬৩ | পর্ব ৬৪ | পর্ব ৬৫ | পর্ব ৬৬ | পর্ব ৬৭ | পর্ব ৬৮ | পর্ব ৬৯ | পর্ব ৭০ | পর্ব ৭১ | পর্ব ৭২ | পর্ব ৭৩ | পর্ব ৭৪ | পর্ব ৭৫ | পর্ব ৭৬ | পর্ব ৭৭ | পর্ব ৭৮ | পর্ব ৭৯ | পর্ব ৮০ | পর্ব ৮১ | পর্ব ৮২ | পর্ব ৮৩ | পর্ব ৮৪ | পর্ব ৮৫ | পর্ব ৮৬ | পর্ব ৮৭ | পর্ব ৮৮ | পর্ব ৮৯ | পর্ব ৯০ | পর্ব ৯১ | পর্ব ৯২ | পর্ব ৯৩ | পর্ব ৯৪ | পর্ব ৯৫ | পর্ব ৯৬ | পর্ব ৯৭ | পর্ব ৯৮ | পর্ব ৯৯ | পর্ব ১০০ | পর্ব ১০১ | পর্ব ১০২ | পর্ব ১০৩ | পর্ব ১০৪ | পর্ব ১০৫ | পর্ব ১০৬ | পর্ব ১০৭ | পর্ব ১০৮ | পর্ব ১০৯ | পর্ব ১১০ | পর্ব ১১১ | পর্ব ১১২ | পর্ব ১১৩ | পর্ব ১১৪ | পর্ব ১১৫ | পর্ব ১১৬ | পর্ব ১১৭ | পর্ব ১১৮ | পর্ব ১১৯ | পর্ব ১২০ | পর্ব ১২১ | পর্ব ১২২ | পর্ব ১২৩ | পর্ব ১২৪ | পর্ব ১২৫ | পর্ব ১২৬ | পর্ব ১২৭ | পর্ব ১২৮ | পর্ব ১২৯ | পর্ব ১৩০ | পর্ব ১৩১ | পর্ব ১৩২ | পর্ব ১৩৩ | পর্ব ১৩৪ | পর্ব ১৩৫ | পর্ব ১৩৬ | পর্ব ১৩৭ | পর্ব ১৩৮ | পর্ব ১৩৯ | পর্ব ১৪০ | পর্ব ১৪১ | পর্ব ১৪২ | পর্ব ১৪৩ | পর্ব ১৪৪ | পর্ব ১৪৫ | পর্ব ১৪৬ - আরও পড়ুনদিলদার নগর ৭ - Aditi Dasguptaআরও পড়ুনবৈঠকি আড্ডায় ২০ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনস্লোভাকিয়া ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনছেঁয়াবাজীর ছলনা - ২১ - দআরও পড়ুনচিত্রকুট ও গৌরীকুঞ্জ - নরেশ জানাআরও পড়ুনদুয়ারসিনি - নরেশ জানাআরও পড়ুনগালুডি - নরেশ জানাআরও পড়ুনবাংলা থেকেও বুরুডির - নরেশ জানাআরও পড়ুনএই বর্ষার কবিতা - সোমনাথ রায়আরও পড়ুনচেকিয়া এক - হীরেন সিংহরায়

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

গবু | 103.42.173.16 | ০৮ অক্টোবর ২০২০ ১৭:২৬98180

গবু | 103.42.173.16 | ০৮ অক্টোবর ২০২০ ১৭:২৬98180এইটা দুর্দান্ত জিনিস হচ্ছে একেবারে। স্বাতী রায়কে অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই স্বাদ গ্রহণের সুযোগ করে দেবার জন্যে।

-

বিপ্লব রহমান | ০৯ অক্টোবর ২০২০ ১৩:৫৫98196

"নিজেকে প্রশ্ন করেছি, ‘পৌত্তলিক আফ্রিকার অসভ্য কালো মানুষগুলোর কি এমন কোনো গুণ আছে যাতে তাদের নিজের লোকেরা তাদের ভালোবাসে? এই বর্বর লোকগুলোও কি আমারই মতন মায়ামমতার কাঙাল বা আমারই মতো বিরক্তও হতে পারে?’ আমি কালোদের এলাকায় ঘুরতাম, তাদের লক্ষ করতাম আর নিজেকে এই প্রশ্ন করতাম। দেখেছিলাম, তারা ঠিক আমারই মতো আবেগে, ভালোবাসায় আকুল হয়, ঘৃণায় কাতর হয়। নিজের সঙ্গে তাদের স্বভাবের তেমন বিশেষ কোনো তফাৎ অনেক পর্যবেক্ষণ করেও খুঁজে পাইনি।"

উপনিবেশিক আমলে সাংবাদিক স্ট্যানলের এ হেন চিন্তাভাবনা রীতিমতো যুগান্তকারী বলা যায়। অনুবাদটি বেশ সাবলীল।

-

Ranjan Roy | ০৯ অক্টোবর ২০২০ ২৩:৪৮98203

বিপ্লব রহমানের বক্তব্যের দুটো পয়েন্টেই সহমত। দামি লেখা।

-

Mitali Bera | ২২ অক্টোবর ২০২০ ১৭:৩৯98767

♥️♥️

Ved | 2409:4060:2e09:7c35:7afc:a770:c2d7:7915 | ১৭ অক্টোবর ২০২২ ১৯:০২512918

Ved | 2409:4060:2e09:7c35:7afc:a770:c2d7:7915 | ১৭ অক্টোবর ২০২২ ১৯:০২512918- অসংখ্য ধন্যবাদ এই অসাধারন ব্যাপার এর জন্য

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... )

(লিখছেন... PRABIRJIT SARKAR, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)

(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)

(লিখছেন... কচ্ছপ, Debasis Bhattacharya, Debasis Bhattacharya)

(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, মোহাম্মদ কাজী মামুন , Kishore Ghosal)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... Amit )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... অসিতবরণ বিশ্বাস , দ, aranya)

(লিখছেন... দ, Nirmalya Nag)

(লিখছেন... aranya , হীরেন সিংহরায়, পাপাঙ্গুল)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... :|:, রঞ্জন , :|:)

(লিখছেন... ., Guru, Guru)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... দীপ, দীপ , ar)

(লিখছেন... কৌতূহলী, Debasis Bhattacharya, কৌতূহলী)

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।