- বুলবুলভাজা ভ্রমণ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে খাই দাই ঘুরি ফিরি

-

ডেভিড লিভিংস্টোনের খোঁজে

হেনরি মর্টন স্ট্যানলে

ভ্রমণ | যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে | ১৫ অক্টোবর ২০২০ | ৩০৯৩ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন) - ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ৩২ | ৩৩ | ৩৪ | ৩৫ | ৩৬ | ৩৭ | ৩৮ | ৩৯ | ৪০ | ৪১ | ৪২ | ৪৩ | ৪৪ | ৪৫ | ৪৬ | ৪৭ | ৪৮ | ৪৯ | ৫০ | ৫১ | ৫২ | ৫৩ | পর্ব ৫৪ | পর্ব ৫৫ | পর্ব ৫৬ | পর্ব ৫৭ | পর্ব ৫৮ | পর্ব ৫৯ | পর্ব ৬০ | পর্ব ৬১ | পর্ব ৬২ | পর্ব ৬৩ | পর্ব ৬৪ | পর্ব ৬৫ | পর্ব ৬৬ | পর্ব ৬৭ | পর্ব ৬৮ | পর্ব ৬৯ | পর্ব ৭০ | পর্ব ৭১ | পর্ব ৭২ | পর্ব ৭৩ | পর্ব ৭৪ | পর্ব ৭৫ | পর্ব ৭৬ | পর্ব ৭৭ | পর্ব ৭৮ | পর্ব ৭৯ | পর্ব ৮০ | পর্ব ৮১ | পর্ব ৮২ | পর্ব ৮৩ | পর্ব ৮৪ | পর্ব ৮৫ | পর্ব ৮৬ | পর্ব ৮৭ | পর্ব ৮৮ | পর্ব ৮৯ | পর্ব ৯০ | পর্ব ৯১ | পর্ব ৯২ | পর্ব ৯৩ | পর্ব ৯৪ | পর্ব ৯৫ | পর্ব ৯৬ | পর্ব ৯৭ | পর্ব ৯৮ | পর্ব ৯৯ | পর্ব ১০০ | পর্ব ১০১ | পর্ব ১০২ | পর্ব ১০৩ | পর্ব ১০৪ | পর্ব ১০৫ | পর্ব ১০৬ | পর্ব ১০৭ | পর্ব ১০৮ | পর্ব ১০৯ | পর্ব ১১০ | পর্ব ১১১ | পর্ব ১১২ | পর্ব ১১৩ | পর্ব ১১৪ | পর্ব ১১৫ | পর্ব ১১৬ | পর্ব ১১৭ | পর্ব ১১৮ | পর্ব ১১৯ | পর্ব ১২০ | পর্ব ১২১ | পর্ব ১২২ | পর্ব ১২৩ | পর্ব ১২৪ | পর্ব ১২৫ | পর্ব ১২৬ | পর্ব ১২৭ | পর্ব ১২৮ | পর্ব ১২৯ | পর্ব ১৩০ | পর্ব ১৩১ | পর্ব ১৩২ | পর্ব ১৩৩ | পর্ব ১৩৪ | পর্ব ১৩৫ | পর্ব ১৩৬ | পর্ব ১৩৭ | পর্ব ১৩৮ | পর্ব ১৩৯ | পর্ব ১৪০ | পর্ব ১৪১ | পর্ব ১৪২ | পর্ব ১৪৩ | পর্ব ১৪৪ | পর্ব ১৪৫ | পর্ব ১৪৬

ডেভিড লিভিংস্টোন। আফ্রিকায় বেপাত্তা। কিংবদন্তি মানুষটির খোঁজে আফ্রিকা পৌঁছেছেন মার্কিন সাংবাদিক হেনরি মর্টন স্ট্যানলে। জাঞ্জিবার থেকে শুরু হবে আফ্রিকার গভীরে অভিযান। আপাতত তিনি সেই শহরে। স্থানীয় ব্রিটিশ কনসালকে একদিন প্রশ্ন করলেন—লিভিংস্টোন সম্বন্ধে আপনার কী মনে হয়, এখন তিনি কোথায়? তারপর? স্ট্যানলের সেই বিখ্যাত সফরনামা ‘হাও আই ফাউন্ড লিভিংস্টোন’। এই প্রথম বাংলায়। তরজমায় স্বাতী রায়।

ডেভিড লিভিংস্টোন। আফ্রিকায় বেপাত্তা। কিংবদন্তি মানুষটির খোঁজে আফ্রিকা পৌঁছেছেন মার্কিন সাংবাদিক হেনরি মর্টন স্ট্যানলে। জাঞ্জিবার থেকে শুরু হবে আফ্রিকার গভীরে অভিযান। আপাতত তিনি সেই শহরে। স্থানীয় ব্রিটিশ কনসালকে একদিন প্রশ্ন করলেন—লিভিংস্টোন সম্বন্ধে আপনার কী মনে হয়, এখন তিনি কোথায়? তারপর? স্ট্যানলের সেই বিখ্যাত সফরনামা ‘হাও আই ফাউন্ড লিভিংস্টোন’। এই প্রথম বাংলায়। তরজমায় স্বাতী রায়।

প্রথম অধ্যায়—জাঞ্জিবার (পূর্বপ্রকাশিত অংশের পর... )আমার প্রশ্নের উত্তরে ব্রিটিশ কনসাল ছিলেন ড. জন কার্ক বললেন, “আসলে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন। মারাও গিয়ে থাকতে পারেন। কোনো ঠিকঠাক খবর নেই যার উপর ভরসা করা যায়। আমি এইটুকু জানি যে দু-বছরেরও বেশি কেউ তাঁর সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু শোনেনি। আমার মনে হয়, উনি জীবিত আছেন। আমরা সারাক্ষণই তাঁর জন্য কিছু না কিছু পাঠাচ্ছি। এই তো এখনও বগমোয়োতে একটা ছোটো অভিযানের ব্যবস্থা চলছে, শিগগিরই শুরু হবে। আমার তো মনে হয় ওঁর এবার বাড়ি ফেরা উচিত। জানেনই তো, বয়স হয়েছে—এরপর মারা গেলে পৃথিবীর কেউ তো ওঁর আবিষ্কারের কথা জানতেই পারবে না! আর উনি তো নোট বা ডাইরি কিছুই রাখেন না—কী দেখলেন না দেখলেন সেটাও কদাচিৎ লিখে রাখেন। একটা ম্যাপের উপর হয়তো একটা বিন্দু এঁকে রাখলেন বা শুধু দু-কথা লিখলেন। ব্যস—সেটা উনি নিজে ছাড়া আর কেউ বুঝবেও না। যদি বেঁচেও থাকেন, তাহলেও ওঁর এবার বাড়ি ফেরা উচিত। একজন কমবয়সি কারও ওঁর জায়গায় যাওয়া উচিত।”

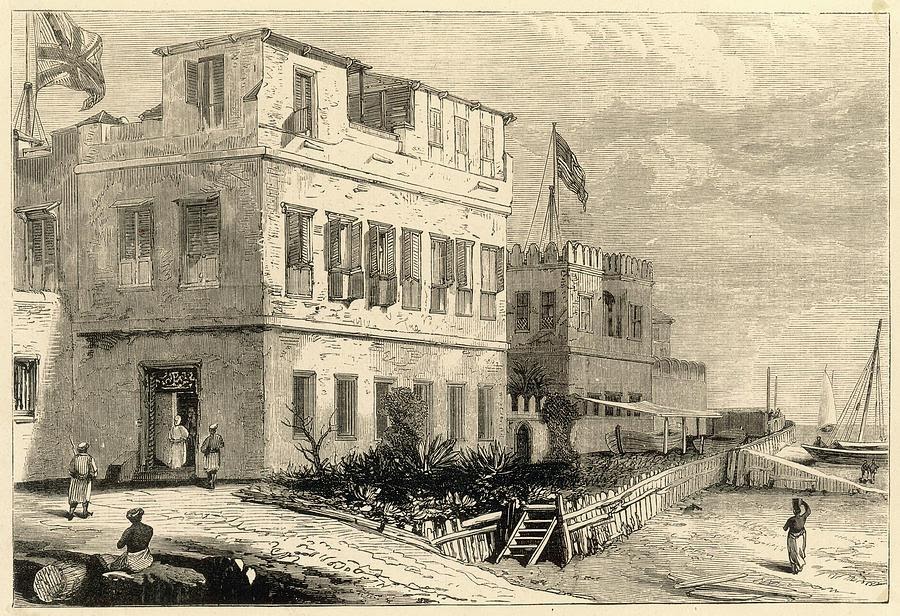

জাঞ্জিবারে ব্রিটিশ (বাঁদিকে) ও মার্কিন কনসুলেট। আনুমানিক ১৮৭০। ছবিসৌজন্য মেরি ইভান্স পিকচার লাইব্রেরিএতক্ষণে তো আমার আলোচনায় আগ্রহ জন্মে গেছে। জানতে চাইলাম, “সঙ্গী হিসেবে উনি ঠিক কেমন মানুষ, ডক্টর?”

“খুবই গোলমেলে ধরনের মানুষ। ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনোদিন ওঁর সঙ্গে ঝগড়া হয়নি; কিন্তু এত ঘন ঘন ওঁর সঙ্গে অন্য লোকের ঝামেলা হতে দেখেছি! আমার মনে হয় সে জন্যেই উনি নিজের সঙ্গে কাউকে থাকতে দেওয়া ঘোর অপছন্দ করেন।”

“আমি তো শুনেছি উনি খুবই বিনয়ী মানুষ, তাই কি?’’ আমি জানতে চাইলাম।

ড. কার্ক হাসতে হাসতে বললেন, “উনি নিজের আবিষ্কারের মূল্য খুবই ভালো করে জানেন। কেউ ওঁর থেকে সেটা বেশি ভালো জানে না। মানে উনি ঠিক দেবদূত গোছের মানুষ নন।”

“আচ্ছা ধরুন, আমি ঘুরতে ঘুরতে ওঁর দেখা পেলাম। মানে আমি যেদিকে যাচ্ছি, উনিও যদি সেইখানেই থাকেন, তাহলে তো মোলাকাত হতেই পারে, উনি ঠিক কেমন ব্যবহার করবেন বলে মনে হয়?” আমি প্রশ্ন করলাম।

“সত্যি কথা বলতে কী, মনে হয় না, উনি ব্যাপারটা খুব পছন্দ করবেন। বার্টন বা গ্র্যান্ট বা বেকার১ বা ওইরকম কেউ যদি ওঁর পিছু নিতেন আর উনি সেই খবরটা পেয়ে যেতেন, তাহলে আমি নিশ্চিত যে লিভিংস্টোন খুব তাড়াতাড়ি তাঁদের থেকে বিস্তীর্ণ জলাজমি পেরিয়ে অন্তত ১০০ মাইল দূরে চলে যেতেন। একদম দূরে চলে যেতেন, আমার তো তাই মনে হয়।’’

এই হল লিভিংস্টোনের ভূতপুর্ব সঙ্গী ড. কার্কের সঙ্গে আমার কথাবার্তার সার-নির্যাস। অন্তত আমার দিনলিপি আর স্মৃতি তেমনই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

একথা নিশ্চয় আলাদা করে বলার দরকার নেই যে একজন মানুষ যিনি কিনা লিভিংস্টোনের সহচর ছিলেন, তাঁর থেকে এইসব শুনে আমার উৎসাহ বাড়ার থেকে ঝপ করে খানিক কমে গেল। বেশ হতাশ হলাম। ‘যাও, লিভিংস্টোনকে খুঁজে বার করো’, এমন হুকুম আমার ওপর না থাকলে হয়তো আমি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলেই যেতাম। আর একটা ব্যাপারও ছিল, আমি যদিও প্রায় এককথায় লিভিংস্টোনকে খুঁজতে যেতে রাজি হয়েছিলাম, একথা কিন্তু একবারও ভাবিনি যে আমার মধ্য আফ্রিকায় যাওয়ার পথটি একেবারে কুসুমকীর্ণ হবে। যদিও অভিযান আর দুনিয়া আবিষ্কারের দুনিয়ায় আমাকে একজন বেশরম অনুপ্রবেশকারী হিসেবে, অকারণ হস্তক্ষেপকারী হিসেবে দেখা হল, সেজন্য একটু বকেও দেওয়া হল, বুঝিয়ে দেওয়া হল যে আমার উপস্থিতির চেয়ে অনুপস্থিতি তাঁর কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হবে, তবু আমার হাল ছাড়ার কিছু নেই। আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে তাঁকে খুঁজে বার করতে— ব্যস। যদি উনি বেঁচে থাকেন, তাহলে খুঁজে বার করব। আর যদি বেঁচে না থাকেন, তাহলেও মানুষের যা জানার ও সংগ্রহে রাখার দরকার সেগুলো অন্তত নিয়ে ফিরব।

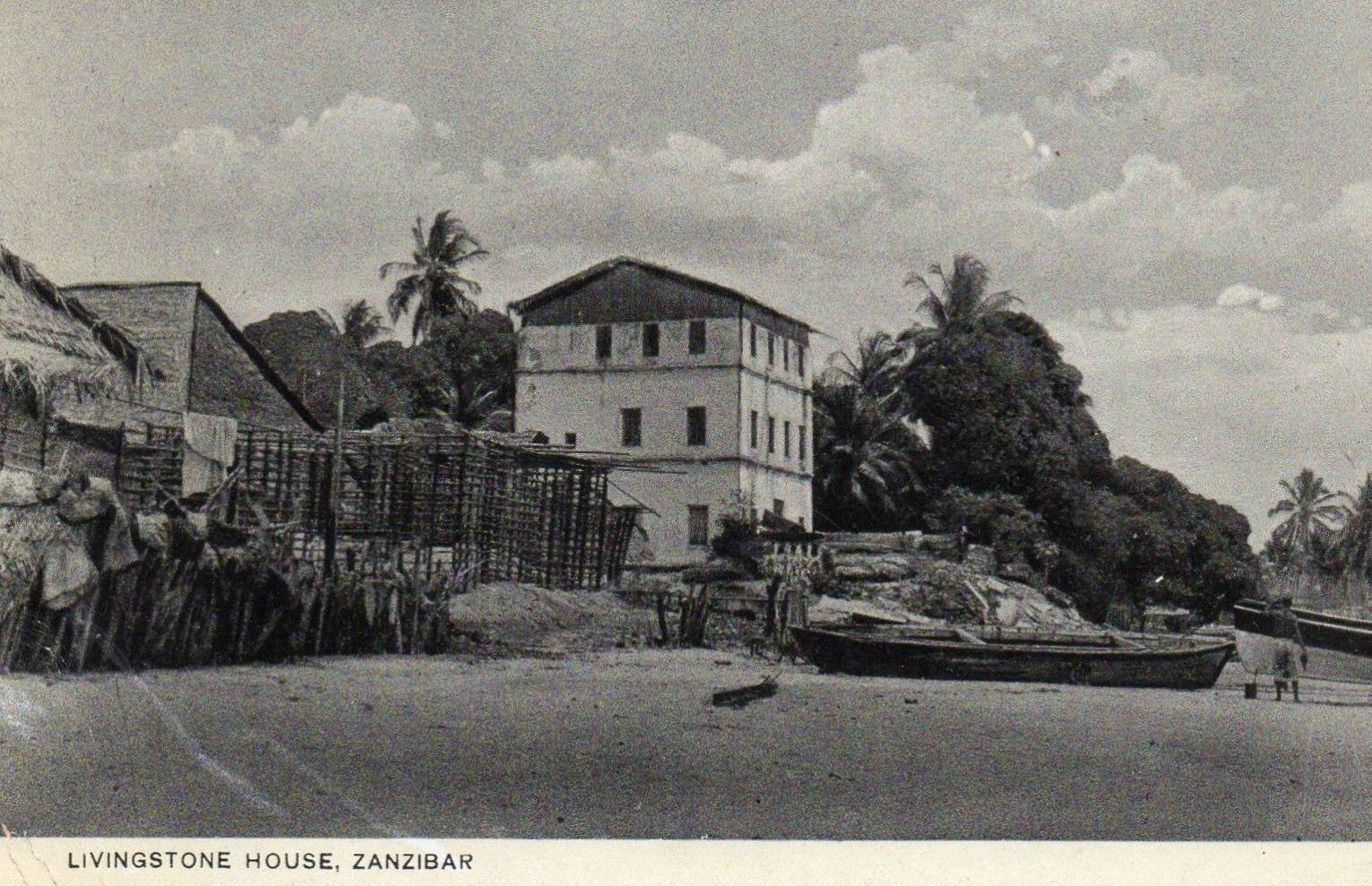

১৮৬৬ সালে ডেভিড লিভিংস্টোন জাঞ্জিবারে এই বাড়িটিতে বসবাস করেছিলেন।ড. কার্ক খুবই সহৃদয়ভাবে আমাকে তাঁর সাধ্যমতো সব রকমের সাহায্য করার আশ্বাস দিলেন। এমনকি ওঁর যেসব অভিজ্ঞতা আমার কাজে লাগতে পারে, সেসবও আমাকে জানাবেন বলে ভরসা দিলেন। তবে কিনা, আমি মনে করতে পারছি না যে উনি আমাকে আদৌ কোন্ভাবে সাহায্য করেছিলেন, আমার দিনলিপিতেও এমন কিছু লেখা নেই। অবশ্য উনি জানতেন না যে আমার উপর ড. লিভিংস্টোনকে খুঁজে বার করার নির্দেশ আছে। সেটা জানলে মনে হয় উনি ওঁর কথা রাখতেন। উনি ভেবেছিলেন যে আমি রুফিজি নদী ধরে তার উৎস সন্ধানে যাব। কিন্তু কোন্ খবরের কাগজ রুফিজির মতো একটা তুচ্ছ নদীর উৎস সন্ধানে একজন বিশেষ সংবাদদাতা পাঠায়?

জাঞ্জিবারের আবহাওয়াকে মোটেই পৃথিবীর সবচেয়ে মনোরম আবহাওয়া বলা যায় না। শুনেছি আমেরিকান এবং ইউরোপীয়রা এর তুমুল নিন্দা করে। এও দেখেছি একদিনে শ্বেতাঙ্গদের গোটা কলোনির অর্ধেক লোক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মালাগাশের অগভীর খাঁড়ি থেকে মারাত্মক ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে পড়ে। সবরকমের জমে থাকা নোংরা, জঞ্জাল, নাড়িভুঁড়ি, মরা শামুক, মৃত রাস্তার কুকুর, মরা বিড়াল, বিভিন্ন রকমের পচা মাংস, কবর না-দেওয়া মৃত মানুষ ও পশুদের অংশবিশেষ—সব মিলিয়ে জাঞ্জিবার এক মহা অস্বাস্থ্যকর শহর!

জাঞ্জিবার উপসাগরটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি, এর দক্ষিণ-পশ্চিম মাথায় শহরটি বিরাজমান। শহরের পূর্ব দিকের পুরো সীমানা জুড়ে রয়েছে মালাগাশ উপহ্রদ, সমুদ্রের সাথে জোড়া। শাঙ্গানি পয়েন্টের দক্ষিণে বা পিছন দিয়ে এই উপহ্রদের প্রান্ত ওপারের সমুদ্রের থেকে মাত্র আড়াইশ গজ দূরে। এই আড়াইশো গজ জায়গায় যদি একটা দশ ফুট খাদ কেটে দেওয়া যেত আর উপহ্রদে জল ঢোকার মুখটা খানিকটা গভীর করে দেওয়া যেত, তাহলে জাঞ্জিবার নিজেই একটা দ্বীপে পরিণত হত—এই দ্বীপের স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে পরিবেশ ভালো হত। দুর্যোগও এড়ানো যেত! এই কথাটা কাউকে বলতে শুনিনি। অথচ আমার মনে হয়েছিল জাঞ্জিবারে নিযুক্ত বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা সুলতানের কাছে এই কথাটা তুলতেই পারতেন আর শহরটাকে নিরক্ষীয় অঞ্চলের সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর জায়গা হিসেবে গড়ে তোলার কৃতিত্বও দাবি করতে পারতেন। তবে তখন আমার ক্যাপ্টেন ওয়েবের বলা কথাগুলো মনে পড়েছিল। এখানে প্রথম আসার পর আমি এখানকার ইউরোপিয়ান আর আমেরিকানদের উদাসীনতা আর জড়তা দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম। কোথায় গেল তাঁদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া প্রকৃতিগত অদম্য শক্তি? কোথায় গেল তাঁদের প্রগতিশীলতা আর কর্মচঞ্চলতা? এ তো স্নায়বিক রোগাক্রান্ত পঙ্গু, আবহাওয়ার মরণকামড়ে আশাহীন বিশ্বাসী একদল ম্লান প্রেতমূর্তি! ক্যাপ্টেন ওয়েবের কাছে খুব আপশোশ করেছিলাম যে গোটা-পৃথিবী-শাসন-করা ইউরোপিয়ান আর আমেরিকানদের মতো সাহসী আর হার-না-মানা মানুষগুলোর এ কী দশা!

ক্যাপ্টেন ওয়েব তখন আমাকে বলেছিলেন, ‘‘হ্যাঁ, কর্মক্ষমতা নিয়ে কথা বলা আপনাকে মানায়। তবে কী জানেন, এখানে খুব উদ্যমী মানুষেরাও তাঁদের কাজ করার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলেন, কেউ আগে আর কেউ পরে! চার বা পাঁচ বছর এই দ্বীপে এখানকার লোকজনের মধ্যে কাটানোর পরে, মনে হবে যে চারপাশের এই সব উদাহরণের প্রভাবকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করা বাতুলতা। যখন প্রথম প্রথম এখানে আসি, আমাদের সকলেরই অনেক উদ্যম ছিল। দেশে যেভাবে আমরা অভ্যস্ত সেই ভাবে কাজগুলো করার জন্য আমরা সবাই বীরের মতো লড়াই করেছিলাম। তবে কিছুদিন পরে দেখলাম যে আমরা গ্রানাইটের দেয়ালে মাথা ঠুকছি। এই লোকগুলো—এই আরব, বানিয়া আর হিন্দুস্তানি—আপনি যতই চেঁচামেচি বা অনুরোধ করুন না কেন, এঁদের নড়ানো অসম্ভব। একটা অজর শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার বোকামিটা আপনি শীঘ্রই বুঝে ফেলবেন। ধৈর্য ধরুন, হতাশ হবেন না। এটাই বলব, না হলে এখানে বেশি দিন টিঁকতে পারবেন না।

তিন-চারজন খুব ব্যস্ত মানুষ ছিলেন অবশ্য জাঞ্জিবারে, তাঁরা দিনের সবসময়ই বাইরে থাকতেন। একজনকে জানি, আমেরিকান; কনসুলেটের নীচের ফুটপাথে তাঁর দ্রুত পা চালানোর শব্দ শোনা যেত, প্রফুল্ল গলায় তিনি যাকেই দেখতেন তাঁকেই ‘ইয়াম্বো!’ বলে অভিবাদন জানাতেন। ইনি জাঞ্জিবারে বারো বছর ছিলেন।

আর-একজনকে জানি, শক্তপোক্ত স্কটল্যান্ডের লোক। খুব ভালো ব্যবহার আর সাদাসিধা মানুষ। কাজে ও কথাতে খুব আন্তরিকও। বেশ কিছু বছর জাঞ্জিবারে ছিলেন। কারবারের ওঠা-পড়া বা জলবায়ুর উষ্ণতা বা ক্লান্তি কিছুতেই তাঁর হেলদোল ছিল না। জাঞ্জিবারের অনুদ্যমী বাসিন্দাদের বিপরীতে তিনি মনে বড়োই সমীহ জাগান। ভারতীয় নৌবাহিনীর ভূতপূর্ব সদস্য ক্যাপ্টেন এইচ সি ফ্রেজারকেও কেউ কর্মদ্যোগহীন বলে অপবাদ দিতে পারবে না।

আমি আরও অনেকেরই কর্মদ্যোমের প্রমাণ দিতে পারি, তবে তাঁরা সব আমার বন্ধু। তাঁরা সবাই ভালো। আমেরিকান, ইংরেজি, জার্মান, এবং ফরাসি বাসিন্দারা আমার সঙ্গে যেরকম সৌজন্যপূর্ণ ও সদয় আচরণ করেছেন, তা আমি ভুলতে পারব না। মোটের ওপর, এখানকার শ্বেতাঙ্গদের থেকে বেশি উদার বা অতিথিপরায়ণ মানুষ উপনিবেশ দুনিয়ার অন্য কোথাও মেলা ভার ।

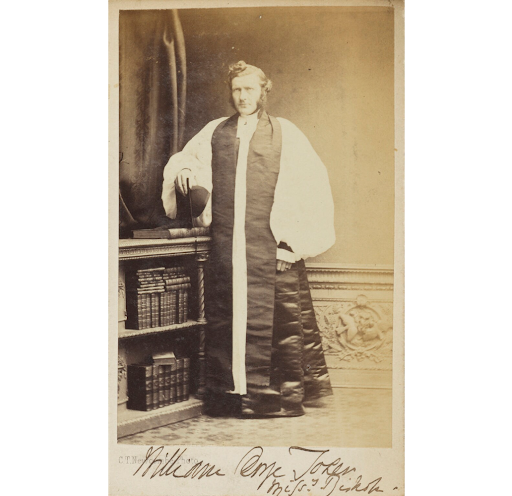

শাঙ্গানি পয়েন্টে একটা বিশাল উঁচু জাঁকজমকে ভরা বাড়িতে—মাথায় তার আবার ভারী অদ্ভুত চূড়া—বিশপ টোজার তাঁর শিষ্য, গানের দল আর চ্যালাচামুণ্ডাদের নিয়ে থাকতেন। ইনি নিজেকে ‘মধ্য আফ্রিকার মিশনারি বিশপ’ বলতেন। আমার দেখা সবচেয়ে মৃদুভাষীদের মধ্যে ইনি একজন। আমার যতদূর মনে পড়ে, একে ‘লড়ুয়ে পাদ্রি’ বলা হত—চোরাই খেতাব অবশ্য! আসলে ওয়েলিংটনের ডিউক ড. লিভিংস্টোনকে প্রথম এই খেতাব দিয়েছিলেন। তবে কথিত আছে যে বিশপ টোজার গির্জা যাওয়ার পথে একজন দুর্বিনীত গুন্ডার সঙ্গে মারামারি করেছিলেন; আর বক্সিং-ম্যাচে তাকে বেশ করে পেটানোর পরে তার সঙ্গীদেরও একের পর এক একইভাবে শাস্তি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সে প্রস্তাব তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। বিশপ টোজারের এই মুষ্টিযুদ্ধ নেকড়ের পালকে ভেড়ার বাচ্চায় পালটে দিয়েছিল—সে জন্যই বিশপ ওই উপাধিটি পেয়েছিলেন আর এই পছন্দের কাজটাও পেয়েছিলেন।

বিশপ উইলিয়াম জর্জ টোজার। ছবি চার্লস টমাস নিউকোম্ব। ১৮৬০-এর দশকে তোলা। ছবিসৌজন্য ন্যাশনাল পোর্টেট গ্যালারি, লন্ডন।লাল পোশাক এবং ‘মধ্য আফ্রিকার মিশনারি বিশপ’ উপাধি (কেন অবশ্য তাঁকে এই উপাধিটি দেওয়া হয়েছিল তা আমি কল্পনাও করতে পারি না) ধর্মযাজক হিসেবে বিশপের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছিল, তিনি খুব খুশিও হয়েছিলেন। তবে এই হাই-চার্চের (খুব উচ্চ চার্চ নিঃসন্দেহে) প্রধান ধর্মযাজক, তাঁর লালরঙের পোশাক ও অদ্ভুতদর্শন উষ্ণীষ পরে জঞ্জিবারের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বা ঝালাইওয়ালার দোকানে একটা টিনের পাত্রের দাম নিয়ে দরাদরি করছেন এর থেকে হাস্যকর দৃশ্য আমি ক্লাউন-শোয়ের বাইরে কোথাও দেখিনি। একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ হিসাবে এই হাস্যকর ব্যাপারটার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাই। ধর্মযাজকের পোশাক আর কাগজের টুপি পরে ঝালাইওলার দোকানে দাঁড়িয়ে-থাকা বিশপের ছবির মতনই হাস্যকর ছিল খালি গায়ে ঘুরে বেড়ানো কিংবা ইউরোপিয়ান টুপি পরা ডাহোমের৩ রাজার এই চমৎকার পোশাকে সাড়ম্বরে বিহার করা। বিশপমশাই তাঁর অসীম সারল্যে যতই ভাবুন না কেন তাঁর পোশাক বিধর্মী বর্বরদের মনে অসীম প্রভাব ফেলছে, আমি বলতে পারি যে আরবরা আর আনইয়ানেম্বেতে থাকা ওয়াঙ্গওয়ানাদের কাছে তিনি পরম হাস্যাস্পদ ব্যক্তি। এমনকি তাঁর সাদা-চামড়ার ভাইরাও অনেকেই এমনটাই প্রায় ভাবেন।

হায় প্রিয় বিশপ টোজার! জঞ্জিবারের মতো জায়গায় যদি আপনি হাইচার্চের২ রীতিনীতির এই রকম চূড়ান্ত হাস্যকর প্রদর্শনী না করতেন তবে আপনাকে ভালোবাসা যেত আর প্রশংসাও করা যেত।

ফরাসি মিশনারিরা কিন্তু সক্রিয়ভাবে কাজের কাজ করতে শুরু করেছেন। অসংখ্য মানুষ যাঁরা ধর্মবদল করছেন, তাঁদের কেবল ধর্মের নীতিগুলি শেখানোই নয়, তাদের জীবনের পথে চলার প্রশিক্ষণও দিচ্ছেন। তাঁরা শিষ্যদের বিভিন্ন কাজ শেখাচ্ছেন; কৃষক, ছুতোর, কামার, নৌকানির্মাতা এবং যন্ত্র-প্রকৌশলী তৈরি করছেন। সেখানে বিভিন্ন শিক্ষাবিভাগে সক্ষম, দক্ষ এবং পরিশ্রমী শিক্ষকেরা রয়েছেন। জাঞ্জিবারে তাদের দোকানগুলি দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে পড়ে, নতুন লোকেরা সেগুলো দেখতে চায়। মূল ভূখণ্ডের বগমোয়োতে তাদের প্রচারকেন্দ্রটা বিশাল জমির ওপর। কেন্দ্রের সংলগ্ন জমিতে তরুণ শিক্ষার্থীরা চাষ করে, মানুষের উদ্যম দেখার একটা আদর্শ জায়গা; এবং সেখানে যা উৎপাদন হয় তা দিয়ে ওঁদের প্রতিষ্ঠানের যা কিছু প্রয়োজন সব তো মেটেই, আরও অতিরিক্ত থাকে। ধর্মান্তরী আর ছাত্র মিলিয়ে তাঁরা দুই শতাধিকেরও বেশিজনকে শিক্ষিত করছেন।

(ক্রমশ। পরের কিস্তি পড়ুন পরের বৃহস্পতিবার... )

টীকা সম্পাদক নীলাঞ্জন হাজরা

১) এই তিনজনেই ব্রিটিশ অভিযাত্রী ছিলেন—রিচার্ড ফ্রান্সিস বার্টন (১৮২১-১৮৯০), জেমস অগাস্টাস গ্র্যান্ট (১৮২৭ – ১৮৯২), স্যামুয়েল হোয়াইট বেকার (১৮২১ – ১৮৯৩)

২) খ্রিশ্চান চার্চকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হয়। তার মধ্যে একটি বিভাগ হল ‘হাই-চার্চ’ ও ‘লো-চার্চ’। খুব সংক্ষেপে—প্রথমটির অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকাণ্ডে ধর্মতত্ত্বের জ্ঞান, বিবিধ ধর্মীয় আচার ইত্যাদির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই গোষ্ঠী সাধারণভাবে চার্চের নানা প্রথার আধুনিকীকরণের পরিপন্থী।

৩) ডাহোমে পশ্চিম আফ্রিকার একটি রাজত্বছিল ১৬০০ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত। তারপর তা ফরাসি উপনিবেশ হয়ে যায়। বর্তমানে এটি বেনিন প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত।

গ্রাফিক্স: স্মিতা দাশগুপ্ত

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ৩২ | ৩৩ | ৩৪ | ৩৫ | ৩৬ | ৩৭ | ৩৮ | ৩৯ | ৪০ | ৪১ | ৪২ | ৪৩ | ৪৪ | ৪৫ | ৪৬ | ৪৭ | ৪৮ | ৪৯ | ৫০ | ৫১ | ৫২ | ৫৩ | পর্ব ৫৪ | পর্ব ৫৫ | পর্ব ৫৬ | পর্ব ৫৭ | পর্ব ৫৮ | পর্ব ৫৯ | পর্ব ৬০ | পর্ব ৬১ | পর্ব ৬২ | পর্ব ৬৩ | পর্ব ৬৪ | পর্ব ৬৫ | পর্ব ৬৬ | পর্ব ৬৭ | পর্ব ৬৮ | পর্ব ৬৯ | পর্ব ৭০ | পর্ব ৭১ | পর্ব ৭২ | পর্ব ৭৩ | পর্ব ৭৪ | পর্ব ৭৫ | পর্ব ৭৬ | পর্ব ৭৭ | পর্ব ৭৮ | পর্ব ৭৯ | পর্ব ৮০ | পর্ব ৮১ | পর্ব ৮২ | পর্ব ৮৩ | পর্ব ৮৪ | পর্ব ৮৫ | পর্ব ৮৬ | পর্ব ৮৭ | পর্ব ৮৮ | পর্ব ৮৯ | পর্ব ৯০ | পর্ব ৯১ | পর্ব ৯২ | পর্ব ৯৩ | পর্ব ৯৪ | পর্ব ৯৫ | পর্ব ৯৬ | পর্ব ৯৭ | পর্ব ৯৮ | পর্ব ৯৯ | পর্ব ১০০ | পর্ব ১০১ | পর্ব ১০২ | পর্ব ১০৩ | পর্ব ১০৪ | পর্ব ১০৫ | পর্ব ১০৬ | পর্ব ১০৭ | পর্ব ১০৮ | পর্ব ১০৯ | পর্ব ১১০ | পর্ব ১১১ | পর্ব ১১২ | পর্ব ১১৩ | পর্ব ১১৪ | পর্ব ১১৫ | পর্ব ১১৬ | পর্ব ১১৭ | পর্ব ১১৮ | পর্ব ১১৯ | পর্ব ১২০ | পর্ব ১২১ | পর্ব ১২২ | পর্ব ১২৩ | পর্ব ১২৪ | পর্ব ১২৫ | পর্ব ১২৬ | পর্ব ১২৭ | পর্ব ১২৮ | পর্ব ১২৯ | পর্ব ১৩০ | পর্ব ১৩১ | পর্ব ১৩২ | পর্ব ১৩৩ | পর্ব ১৩৪ | পর্ব ১৩৫ | পর্ব ১৩৬ | পর্ব ১৩৭ | পর্ব ১৩৮ | পর্ব ১৩৯ | পর্ব ১৪০ | পর্ব ১৪১ | পর্ব ১৪২ | পর্ব ১৪৩ | পর্ব ১৪৪ | পর্ব ১৪৫ | পর্ব ১৪৬ - আরও পড়ুনদিলদার নগর ৭ - Aditi Dasguptaআরও পড়ুনবৈঠকি আড্ডায় ২০ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনস্লোভাকিয়া ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনছেঁয়াবাজীর ছলনা - ২১ - দআরও পড়ুনবৈঠকি আড্ডায় ১৯ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনচিত্রকুট ও গৌরীকুঞ্জ - নরেশ জানাআরও পড়ুনদুয়ারসিনি - নরেশ জানাআরও পড়ুনগালুডি - নরেশ জানাআরও পড়ুনবাংলা থেকেও বুরুডির - নরেশ জানাআরও পড়ুনএই বর্ষার কবিতা - সোমনাথ রায়আরও পড়ুনচেকিয়া এক - হীরেন সিংহরায়

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

avi | 2409:4061:2e17:72d5:3af8:adf9:be6a:6ed2 | ১৫ অক্টোবর ২০২০ ১৮:২৮98510

avi | 2409:4061:2e17:72d5:3af8:adf9:be6a:6ed2 | ১৫ অক্টোবর ২০২০ ১৮:২৮98510এই সিরিজটা বেশ ভালো লাগছে। পড়ে চলেছি।

Ved | 2409:4060:2e09:7c35:32e9:199a:6d01:42c2 | ১৮ অক্টোবর ২০২২ ১৯:৩০512956

Ved | 2409:4060:2e09:7c35:32e9:199a:6d01:42c2 | ১৮ অক্টোবর ২০২২ ১৯:৩০512956- খুব উপভোগ করছি

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)

(লিখছেন... কচ্ছপ, Debasis Bhattacharya, Debasis Bhattacharya)

(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, মোহাম্মদ কাজী মামুন , Kishore Ghosal)

(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, অভিজিৎ। , অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, Rouhin Banerjee, R.K)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... )

(লিখছেন... অসিতবরণ বিশ্বাস , দ)

(লিখছেন... দ)

(লিখছেন... aranya , হীরেন সিংহরায়, পাপাঙ্গুল)

(লিখছেন... r2h, Guru)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... :|:, রঞ্জন , :|:)

(লিখছেন... ., Guru, Guru)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... দীপ, দীপ , ar)

(লিখছেন... কৌতূহলী, Debasis Bhattacharya, কৌতূহলী)

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।