- বুলবুলভাজা ভ্রমণ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে খাই দাই ঘুরি ফিরি

-

ডেভিড লিভিংস্টোনের খোঁজে

হেনরি মর্টন স্ট্যানলে

ভ্রমণ | যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে | ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ৪৯৩০ বার পঠিত | রেটিং ৪.৫ (৪ জন) - ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ৩২ | ৩৩ | ৩৪ | ৩৫ | ৩৬ | ৩৭ | ৩৮ | ৩৯ | ৪০ | ৪১ | ৪২ | ৪৩ | ৪৪ | ৪৫ | ৪৬ | ৪৭ | ৪৮ | ৪৯ | ৫০ | ৫১ | ৫২ | ৫৩ | পর্ব ৫৪ | পর্ব ৫৫ | পর্ব ৫৬ | পর্ব ৫৭ | পর্ব ৫৮ | পর্ব ৫৯ | পর্ব ৬০ | পর্ব ৬১ | পর্ব ৬২ | পর্ব ৬৩ | পর্ব ৬৪ | পর্ব ৬৫ | পর্ব ৬৬ | পর্ব ৬৭ | পর্ব ৬৮ | পর্ব ৬৯ | পর্ব ৭০ | পর্ব ৭১ | পর্ব ৭২ | পর্ব ৭৩ | পর্ব ৭৪ | পর্ব ৭৫ | পর্ব ৭৬ | পর্ব ৭৭ | পর্ব ৭৮ | পর্ব ৭৯ | পর্ব ৮০ | পর্ব ৮১ | পর্ব ৮২ | পর্ব ৮৩ | পর্ব ৮৪ | পর্ব ৮৫ | পর্ব ৮৬ | পর্ব ৮৭ | পর্ব ৮৮ | পর্ব ৮৯ | পর্ব ৯০ | পর্ব ৯১ | পর্ব ৯২ | পর্ব ৯৩ | পর্ব ৯৪ | পর্ব ৯৫ | পর্ব ৯৬ | পর্ব ৯৭ | পর্ব ৯৮ | পর্ব ৯৯ | পর্ব ১০০ | পর্ব ১০১ | পর্ব ১০২ | পর্ব ১০৩ | পর্ব ১০৪ | পর্ব ১০৫ | পর্ব ১০৬ | পর্ব ১০৭ | পর্ব ১০৮ | পর্ব ১০৯ | পর্ব ১১০ | পর্ব ১১১ | পর্ব ১১২ | পর্ব ১১৩ | পর্ব ১১৪ | পর্ব ১১৫ | পর্ব ১১৬ | পর্ব ১১৭ | পর্ব ১১৮ | পর্ব ১১৯ | পর্ব ১২০ | পর্ব ১২১ | পর্ব ১২২ | পর্ব ১২৩ | পর্ব ১২৪ | পর্ব ১২৫ | পর্ব ১২৬ | পর্ব ১২৭ | পর্ব ১২৮ | পর্ব ১২৯ | পর্ব ১৩০ | পর্ব ১৩১ | পর্ব ১৩২ | পর্ব ১৩৩ | পর্ব ১৩৪ | পর্ব ১৩৫ | পর্ব ১৩৬ | পর্ব ১৩৭ | পর্ব ১৩৮ | পর্ব ১৩৯ | পর্ব ১৪০ | পর্ব ১৪১ | পর্ব ১৪২ | পর্ব ১৪৩ | পর্ব ১৪৪ | পর্ব ১৪৫ | পর্ব ১৪৬

ডেভিড লিভিংস্টোন। আফ্রিকায় বেপাত্তা। পাক্কা দু’ বছর। কিংবদন্তি মানুষটির খোঁজে আফ্রিকা ছুটলেন নবীন সাংবাদিক হেনরি মর্টন স্ট্যানলে। তারপর? স্ট্যানলের সেই বিখ্যাত সফরনামা ‘হাও আই ফাউন্ড লিভিংস্টোন’। এই প্রথম বাংলায়। তরজমায় স্বাতী রায়।

ডেভিড লিভিংস্টোন। আফ্রিকায় বেপাত্তা। পাক্কা দু’ বছর। কিংবদন্তি মানুষটির খোঁজে আফ্রিকা ছুটলেন নবীন সাংবাদিক হেনরি মর্টন স্ট্যানলে। তারপর? স্ট্যানলের সেই বিখ্যাত সফরনামা ‘হাও আই ফাউন্ড লিভিংস্টোন’। এই প্রথম বাংলায়। তরজমায় স্বাতী রায়।

(প্রথম পর্বের সারসংক্ষেপ: ডেভিড লিভিংস্টনকে খুঁজে বার করতেই হবে। সাংবাদিক হেনরি মর্টন স্ট্যানলে-কে নির্দেশ দিয়েছেন দ্য নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড সংবাদপত্রের মালিকের ছেলে জেম্স গর্ডন বেনেট, জুনিয়র। নির্দেশ পাওয়া মাত্র রওনা দিয়েছেন স্ট্যানলে। প্যারিস থেকে। লক্ষ্য আফ্রিকা।)

গোড়ার কথা: লিভিংস্টোনকে খোঁজা ও উদ্ধার করার নির্দেশ পাওয়া১ (প্রথম কিস্তির পর...)আমি তখন এডওয়ার্ড কিং জুনিয়রের সঙ্গে একসঙ্গে থাকছিলাম, তিনি মার্কিন উত্তরপূর্বাঞ্চলের নিউ ইংল্যান্ডে খুবই নাম করেছেন। একটা কাগজের সঙ্গে জড়িত। মিঃ বেনেট জুনিয়র কী করতে চাইছেন আর আমিই বা কী করছি সে সব খবর কাগজে লেখার জন্য তিনি একদম ঠিক লোক।

আমার আসন্ন যাত্রার ফলাফল নিয়ে তাঁর সঙ্গে মত বিনিময়ের সুযোগ পেলে ভালই হত, তবু আমি তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনায় সাহস পেলাম না। দায়িত্বটা নিয়ে আমি খুবই চিন্তিত, তবু সবার সামনে আমাকে এমন ভাব দেখাতে হচ্ছে যে আমি যেন এখন সুয়েজ খাল পর্যন্তই যাব শুধু। কিং জুনিয়র আমার সঙ্গে মার্সেই যাওয়ার ট্রেনটা যেখান থেকে ছাড়বে সেই স্টেশন অবধি এলেন। তারপর আমরা দুজনে যে যার পথ ধরলাম। তিনি গেলেন বাওয়েল্স রিডিং রুমে খবরের কাগজ পড়তে, আর আমি চললাম প্রথমে মধ্য আফ্রিকা, আর তারপর... তারপর কে জানে!

মধ্য আফ্রিকায় পা রাখার আগে আমি কী কী করেছিলাম তার খতিয়ান এখানে ততটা প্রয়োজনীয় না।

নীল নদ ধরে দক্ষিণে গেলাম। ফিলায় নামের একটা দ্বিপে ব্রিটিশ অভিযাত্রী স্যামুয়েল হোয়াইট বেকারের দলের চিফ ইঞ্জিনীয়র মিঃ হিগিনবোথামের সঙ্গে আলাপ হল। সেখানে এক কান্ড! এক ফরাসি যুবক ফেজ টুপি পরেন। মিঃ হিগিনবোথাম তাঁকে মিশরীয় ঠাওরেছিলেন। তাতে বিরক্ত হয়ে ফরাসীটি তাঁকে পিস্তল লড়াইয়ে আহ্বান করে বসলেন। কোনওমতে সে ঝামেলা ঠেকান গেল। জেরুজালেমে ক্যাপ্টেন ওয়ারেনের সঙ্গে কথা হল। সলোমন মন্দিরের২ ভিত্তিপ্রস্তরে টায়ার শহর থেকে আসা কর্মীদের কাজের চিহ্ন দেখতে, ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে একজন সার্জেন্টের সঙ্গে একটি গর্তের গভীরে নামলাম।

ওপরের ছবি দুটি জেরুজালেম শহরের প্রত্ননিদর্শন — ওয়ারেন্’স শ্যাফ্ট। বা ওয়ারেনের গর্ত। এটি আসলে একটি প্রাচীন প্রাকৃতিক কুয়ো। ১৮৬৭ সাল থেকে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার ও প্রত্নতত্ত্ববিদ চার্ল্স ওয়ারেন জেরুজালেমে যে খননকার্য চালাচ্ছিলেন সে সময়ে এটি আবিস্কৃত হয়। আমি প্রায় নিশ্চিত স্ট্যানলে এই গর্তটির কথাই বলছেন, এবং এর সঙ্গে সলোমন মন্দিরের কাহিনি গুলিয়ে ফেলেছেন। (সম্পাদক — নীলাঞ্জন হাজরা)।ইস্তানবুলে পৌঁছে মার্কিন কনসাল জেনারেল আর অটোমান সাম্রাজ্যে নিযুক্ত মার্কিন রেসিডেন্ট মিনিস্টারের সঙ্গে ঘুরে বেশিয়ে মসজিদগুলো দেখলাম। (ব্রিটিশ ইতিহাসকার ও সফরনামা কলমচি অ্যালেকজান্ডার উইলিয়াম) কিংলেক-এর বিখ্যাত বইগুলো রেফারেন্স হিসেবে হাতে নিয়ে ক্রিমিয়ান যুদ্ধের৩ ময়দানে ঘুরলাম। (ইউক্রেনের শহর) ওডেসায় জেনারেল (ক্রিমিয়ান যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী প্যাভেল পেত্রোভিচ) লিপ্রান্দির বিধবার সঙ্গে খেতে গেলাম। (কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে তুর্কির শহর) ত্রেবিজোন্দে (ইংরেজ) আরব্যদুনিয়া বিশেষজ্ঞ ও ভ্রমণকারী (উইলিয়াম জিফোর্ড) প্যালগ্রাভের সঙ্গে আর (জর্জিয়ার শহর বর্তমান তিবলিসি) তিফলিসে ককেশাসের অসামরিক গভর্নর ব্যারন নিকোলাই-এর সঙ্গে মোলাকাত হল।

উইলিয়াম জিফোর্ড প্যালগ্রেভ। ১৮৬৪। প্রতিকৃতি জুলিয়া মার্গারেট ক্যামেরোন।তেহরানে থাকাকালীন আমি রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ছিলাম। পারস্যদেশের যেখানেই গিয়েছি, ইন্দো-ইউরোপীয় টেলিগ্রাফ সংস্থার হর্তাকর্তারা জোরদার আপ্যায়ন করেছেন। স্বনামধন্য সব লোকদের উদাহরণ অনুসরণ করে, (ইরানের শিরাজ় শহরের কাছে দেড় হাজার বছরের প্রাচীন শহর) পার্সেপোলিসের স্মৃতিস্তম্ভে নিজের নাম লিখে এলাম। ১৮৭০ সালের অগাস্ট মাসে আমি ভারতে পৌঁছালাম।

১২ অক্টোবর ছোট্ট জাহাজ ‘পলি’তে চড়ে বসলাম। বোম্বে থেকে মরিশাস যাব। পলি চলে ধীরে ধীরে, ফলে এই যাত্রায় লেগেছিল সাঁইত্রিশ দিন। এই জাহাজে ফার্স্ট মেট ছিলেন উইলিয়াম লরেন্স ফারকুহর, স্কটল্যান্ডের লেইথের মানুষ। দুর্দান্ত নাবিক তিনি— মনে হল তাঁর সাহায্য আমার কাজে লাগবে, তাই তাঁকে আমি আমার দলে চাকরিতে নিয়োগ করলাম; (বর্তমান তানজানিয়ায়, ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ) জাঞ্জিবার থেকে যখন আমরা (বর্তমান তানজানিয়ার বন্দর শহর) বাগাময়োর জন্য যাত্রা করব, তখন তাঁর নতুন কাজ শুরু হবে। জাঞ্জিবারে সরাসরি যাওয়ার কোন উপায় নেই, তাই আমি (পূর্ব আফ্রিকায় ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ) সেশেল্স অবধি যাওয়ার জন্য জাহাজে উঠলাম। সেশেল্স দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম দ্বীপ মাহেতে পৌঁছানর দিন তিন-চারেক পরে ভাগ্য খুলে গেল। একট তিমি শিকারের একটা মার্কিন জাহাজ জাঞ্জিবার যাচ্ছিল। আমি, উইলিয়াম লরেন্স ফারকুহর আর জেরুজালেম থেকে আসা এক আরবি ছোকরা — যে দোভাষীর কাজ চালাবে, তিনজন সেই জাহাজে জায়গা পেয়ে গেলাম। জাঞ্জিবার পৌঁছালাম ১৮৭১ সালের ৬ই জানুয়ারি।

হেনরি মর্টন স্ট্যানলের প্যারিস থেকে জাঞ্জিবার পর্যন্ত যাত্রাপথ (১৭ অক্টোবর, ১৮৬৯ – ৬ জানুয়ারি, ১৮৭১)এ তাবত আমি অনেক জায়গায় ঘুরেছি। কিন্তু সেসব অতি সংক্ষেপে ছুঁয়ে গেলাম। কারণ এই বইয়ের পাঠকের জন্য সেটা তত দরকারী না। এই বইতে আমি লিভিংস্টোনকে খুঁজে বের করার গল্পটা বলতে বসেছি। সেই লিভিংস্টোন, বিখ্যাত আফ্রিকান অভিযাত্রী। ইকারাস যেমন সুর্যকে ধরতে চেয়ে এক অসম্ভব উড়ান দিয়েছিলেন, একজন সাংবাদিকের পক্ষেও, মানছি, এ এক অসম্ভব-প্রায় যাত্রা। কেউ কেউ এমনকি একে দোন কিহোতের যাত্রার সঙ্গেও তুলনা করে ছিলেন— তবে পাঠক বইটা শেষ হওয়ার আগেই বুঝতে পারবেন যে এই কথাটা আমি বোধহয় এতদিনে খন্ডন করতে পেরেছি।

এই বইতে আমি ‘সৈনিক’ শব্দটি ব্যবহার করেছি। পূর্ব আফ্রিকায় যেতে চাইলে যে কোন ভ্রমণকারী আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ করেন। তাতে হয় থাকে জাঞ্জিবারের অধিবাসী স্বাধীন কালো মানুষেরা থাকে, আর না হলে সে দেশের ভিতর দিকের থেকে আসা স্বাধীনতা-পাওয়া দাসেরা। এঁদের ভারতীয় নাম ‘আসকারি’, অর্থ ‘সৈন্য’। এঁরা সৈন্যদের মতোই সশস্ত্র— আবার ব্যক্তিগত ভৃত্য হিসাবেও কাজ করেন । তবে এঁদের ‘সৈনিক’ বলার চেয়ে দাস বলাটা আমার পক্ষে আরও ভন্ডামি হবে। আমার অভ্যাসও ছিল এঁদের ‘চাকর’ (‘মাই ওয়াটুমা’) না বলে ‘সৈন্য’ বলা— সেই অভ্যেস কাটিয়ে ওঠাও কঠিন। তাই সবজায়গায় ‘সৈন্য’ শব্দটি ব্যবহার করেছি — এজন্য আগাম মার্জনা চেয়ে নিলাম।

এটাও অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, আমি আমার নিজের অ্যাডভেঞ্চার আর ভ্রমণের গল্প লিখতে বসেছি। লিভিংস্টোনের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে অবধি, আমার ধারণা, পাঠকের আগ্রহ আমাকে ঘিরেই থাকবে, কতটা এগোলাম, কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে, আমার ভাবনা-চিন্তা, মনে-হওয়া এগুলো জানতেই কৌতূহল থাকবে। যদিও আমি মাঝে মাঝে লিখেছি, ‘আমার অভিযান’ বা ‘আমার কাফেলা’, তবে এটা কিন্তু কোনভাবেই আমার নিজের বলে ঔদ্ধত্য প্রকাশ নয়। এটি স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে এটা ছিল ‘নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড অভিযান’ আর সেই কাগজের বেতনভুক কর্মচারী হিসেবে আমাকে এই অভিযানের মাথায় বসিয়েছিলেন কাগজের স্বত্বাধিকারী জেমস গর্ডন বেনেট।

আরও একটা কথা; আমি গল্পচ্ছলে এই সন্ধানের ইতিবৃত্ত বলতে চেয়েছি। মনে হয়েছে দিনলিপির আকারে লেখার চেয়ে সেটা বেশি আকর্ষণীয় হবে। অনেক ভ্রমণবৃত্তান্তই যে পুনরাবৃত্তির দোষের জন্য সমালোচিত হন, আমার মনে হয়, এই ভাবে লিখলে তার সম্ভাবনা কম।

এতকিছু বলার পরে, মনে হয় ভূমিকা হিসেবে বলার জন্য আর কিছু বাকী থাকে না। তাই এবার আমার গল্প শুরু করি।

(এইখানে স্ট্যানলের ‘ভূমিকা’, বা ‘গোড়ার কথা শেষ। আসল অভিযানের কাহিনি শুরু)

প্রথম অধ্যায় - জাঞ্জিবার

ভারত মহাসাগরের সবথেকে সুফলা দ্বীপগুলোর মধ্যে জাঞ্জিবার একটা। নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড অভিযানের নেতা হিসেবে, বোম্বে থেকে আমি আফ্রিকার অচেনা হৃদয়ের দিকে যাত্রা করলাম। তখন এই দ্বীপের সম্বন্ধে আমার একটা ভারি আবছা ধারণা ছিল। ভাবতাম, এটা হয়তো নদী-মোহনার বালুতটের একটা একটু উন্নত সংস্করণ। বা হয়তো সাহারা মরুভূমির টুকরোর মত, মাঝে মাঝে একটা দুটো মরূদ্যান, সাগরঘেরা, কলেরা-জ্বর-অজানা-অসুখ কন্টকিত। পুরু ঠোঁটওলা, মুর্খ কালা আদমিতে ভরা — মোটের উপর তাদের দু শাইলুর (ফরাসি-মার্কিন প্রাণীবিদ্যা বিশারদ ও নৃতাত্বিক এবং গোরিলা বিশেষজ্ঞ পল দু শাইলু) গোরিলাদের মত দেখতে— আর তাদের মাথার উপর বসে আছে অত্যাচারী, কর্কশ স্বভাবের আরবরা ।

কী করে যে আমার মাথায় এমন সব বিদঘুটে ধারণা হল, জানি না। জাঞ্জিবারের সম্বন্ধে কিছু বই, রচনা পড়েছিলাম, সেগুলোতে তো তেমন খারাপ কিছু ছিল না— তবু আমার মাথায় কেমন একটা বিচ্ছিরি ছবি গেঁথে গিয়েছিল। ভাবতাম, এই দ্বীপটা সমুদ্রে পুরো ডুবে গেলেও বাকী পৃথিবীর লাভ বই ক্ষতি নেই। ঠিক নিশ্চিত নই, তবে হয়তো ক্যাপ্টেন বার্টনের ‘লেক রিজিয়নস অফ সেন্ট্রাল আফ্রিকা’ বইটা এর মূলে। সেটা পড়ে আরও অনেক অদ্ভুতুড়ে চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে এই ছবিটাও মাথায় গেঁথে গিয়েছিল। গোটা বইটাই আশ্চর্য চালাক রকমের, সত্যি থেকে সরেনি কোথাও । তবু স্বাদে তিক্ত। সেই তিক্তরসের কিছুটা মনে হয়, বইটা পড়ার সময়ে আমার মাথায় ঢুকে পড়েছিল। এটা পড়ার পর থেকেই আমার মাথায় সব মারাত্মক ভাবনাচিন্তা ঘুরতে লাগল। আফ্রিকার চিরতপ্ত জায়গাগুলোতে ঘোরার সময়ও সে চিন্তা থেকে আর রেহাই পাইনি। তবে রাতভর যন্ত্রণায়-ছটফট করানো ভয়ঙ্কর স্বপ্নগুলোও তো ভোরের আলোয় দূরে হটে! বা ভালো খবর বয়ে আনা চিঠিগুলো আমাদের মন ভালো করে দেয়। ঠিক তেমনই জাঞ্জিবারের শ্যামল তীরভূমি যেন আমার কানে ফিসফিসিয়ে বলে গেল, মনে আশা রাখো, লোকে যাই বলুক না কেন, আসলে কোন কিছুই অতও খারাপ হয় না।

জাঞ্জিবার আর আফ্রিকার মাঝের প্রণালীটি দিয়ে আমরা যখন যাচ্ছিলাম তরতরিয়ে চলেছি ভোরবেলা । ভোরের ধূসর আলোয় মহাদেশের পাহাড়ি জায়গাগুলো লম্বা ছায়া ফেলেছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, বাঁদিকের প্রায় মাইল-খানেক দূরের দ্বীপটি একটু একটু করে তার কুয়াশার ঘোমটা সরিয়ে বেরিয়ে আসছিল। অবশেষে জাঞ্জিবার দুনিয়ার সুন্দরতম-রত্নসদৃশ সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। নিচু দ্বীপ, তবে পুরো সমতল নয়; জলের সীমানা বরাবর দাঁড়িয়ে থাকা সার সার নারকেল-গাছের নোয়ানো, সুন্দর মাথার উপর দিয়ে দ্বীপের ভূমিতল ধীরে ধীরে উঁচু হয়েছে; আর অল্প দূরে দূরে নিচু-নিচু জায়গা, সেখানে ঠাণ্ডা ছায়ায় তপ্ত সূর্যের চোখ-রাঙ্গানির থেকে মুক্তি। দ্বীপের ধারে সরু রেখার মত বালির চর, তার উপর দিয়ে সমুদ্র-সবুজ জল সারাদিন অস্ফুট শব্দে কেঁদে কেঁদে গড়াগড়ি যাচ্ছে— বালিরেখা পেরোলে বাকী দ্বীপটা একটা যেন সবুজের চাদরে ঢাকা।

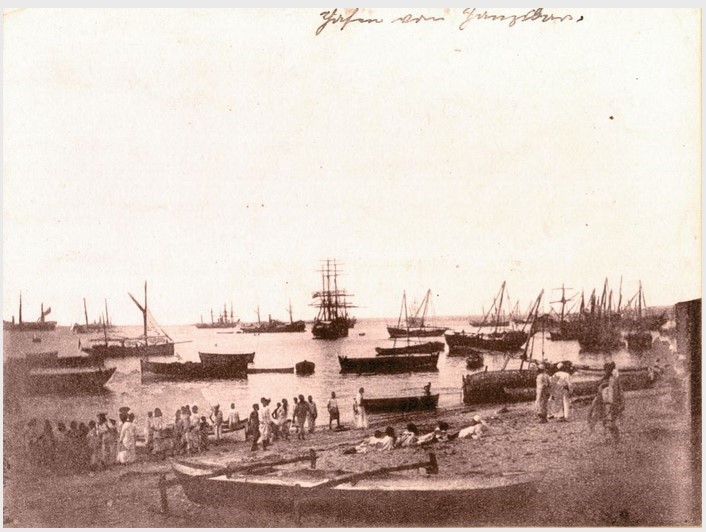

খাঁড়ির বুকে সারাদিন অনেক পাল তোলা নৌকো, যাদের পরিভাষায় ‘ধাও’ বলে, এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। দক্ষিণে, দিগন্তের সমুদ্ররেখার উপরে, বড় বড় জাহাজের নগ্ন মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। আর তার পুবদিকে দেখা যাচ্ছে ঘন জটলা বাঁধা সাদা, ঢালহীন-ছাদের বাড়িগুলো। জাঞ্জিবার এ দ্বীপের রাজধানী। আরব স্থাপত্য রীতিতে গড়া। বেশ বড় আর ঘনসংবদ্ধ শহর। জলের ধারের বড় বড় বাড়িগুলোর উপর (ওমানের) সুলতান সৈয়দ বরঘাসের রক্ত-লাল পতাকা উড়ছে। শোভা পাচ্ছে আমেরিকান, ইংরেজ, উত্তর-জার্মান কনফেডারেশন আর ফরাসি দূতাবাসের পতাকাও। বন্দরে দাঁড়িয়ে তেরোটি বড় জাহাজ— চারটে জাঞ্জিবারের যুদ্ধ-জাহাজ, একটা ইংরেজদের— ‘নিম্পে’ তার নাম, দুটি আমেরিকান, একটি ফরাসি, একটি পর্তুগিজ, দুটি ইংরেজ এবং দুটি জার্মান বাণিজ্য-পোত। এছাড়া রয়েছে দিক দিক থেকে আসা অজস্র ধাও— কেউ এসেছে কোমোরো দ্বীপপুঞ্জের যোহনা আর মায়োত্তে থেকে, কেউ মাসকাট আর কচ্ছের থেকে। ভারত, পারস্য উপসাগর আর জাঞ্জিবারের মধ্যে বাণিজ্য করতে।

জাঞ্জিবার বন্দর। ছবি জে. স্টুর্ট্জ। আনুমানিক ১৮৮০ (ছবি সৌজন্য Oman and Zanzibar Virtual Museum. https://omanisilver.com/)আমেরিকার রাষ্ট্রদূত, নৌবাহিনীর প্রাক্তন সদস্য, ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস আর. ওয়েব খুবই আতিথেয়তা ও সৌজন্য দেখিয়ে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তা না হলে, আমাকে হয়ত মাথা গোঁজার জন্য ‘চার্লিস’ নামের বোর্ডিং বাড়িতে গিয়ে উঠতে হত। বাড়িটা তার ফরাসি মালিকের নামে, তিনি সম্বলহীন ভ্রমণার্থীদের আশ্রয় দেবার জন্য এই এলাকায় বেশ কুখ্যাত— যদিও আসলে তাঁর আপাত-রুক্ষ মুখের পিছনে একটা দয়ালু মন লুকানো আছে। আর নয়তো আমাকে এই গ্রীষ্মমন্ডলীয় দ্বীপের সমুদ্রতটে দু-পরতা আমেরিকান ড্রিল-কাপড়ের তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটাতে হত। সেও বিশেষ সুবিধার হত না।

জাঞ্জিবার বন্দর। ছবি জে. স্টুর্ট্জ। আনুমানিক ১৮৮০ (ছবি সৌজন্য Oman and Zanzibar Virtual Museum. https://omanisilver.com/)ক্যাপ্টেন ওয়েব তাঁর আরামদায়ক, বড় বাড়িতে গিয়ে থাকার সুবিধাজনক প্রস্তাব দিলেন। বললেন, তাঁর বাড়িকে যেন আমি নিজের বাড়ি বলেই মনে করি। আর আমার যা কিছু লাগবে তা একবার শুধু জানান দিলেই হবে, এমন ভরসাও দিলেন। কাজেই আমাকে আর কোন অপ্রীতিকর বিকল্প ভাবতে হল না।

জাঞ্জিবারে এক দিন কাটিয়েই বুঝলাম যে আফ্রিকার মানুষজন আর তাঁদের বিষয়ে আমি কত কম জানি। আমি ভেবেছিলাম, বার্টন এবং স্পেকের লেখা মোটামুটি ভাল করে পড়েছি, তাই আমি যে কাজটা করতে এসেছি তার অর্থ, সম্পূর্ণ গুরুত্ব এবং মহিমা ঠিকঠাক বুঝেছি। কিন্তু আমার ওই বই-পড়া বিদ্যেয় তৈরি হওয়া ধারণাগুলো খুবই হাস্যকর ছিল। মনের মধ্যে আফ্রিকা নিয়ে যেসব ছবি তৈরি করেছিলাম, সেগুলো নষ্ট হয়ে গেল, যে সব মজা পাব ভেবেছিলাম তা হারিয়ে গেল আর সমস্ত আবছা ধারণাগুলো ধীরে ধীরে একটা আকার নিতে লাগল।

(ক্রমশ। পরের কিস্তি পড়ুন পরের বৃহস্পতিবার...)

১। এই বিভাগীয় শিরোনামটি তরজমাকার স্বাতী রায় দিয়েছেন পাঠকের সুবিধার্থে

২। হিব্রু বাইবেল অনুযায়ী জেরুজালেম শহরে ইসরায়েল রাজ্যের রাজা সলোমন একটি বিশাল মন্দির তৈরি করেন। এ মন্দির ১০০০ পূর্বসাধারণাব্দ থেকে ৫৮৬ পূর্বসাধারণাব্দ পর্যন্ত ছিল বলে কথিত আছে। বেবিলনের রাজা নেবুচাদনেজ্জার নাকি ৫৮৬ পূর্বসাধারণাব্দে জেরুজালেম আক্রমণের সময় এই মন্দির ধ্বংস করে দেন। বলা হয়, জেরুজালেমের উত্তরপশ্চিমে বন্দর শহর টায়ার থেকে ফিনিশয় রাজা হিরম এই মন্দির তৈরির জন্য বহু কর্মী পাঠিয়ে ছিলেন

৩। পূর্ব ইউরোপের কৃষ্ণ সাগরের উত্তর উপকুলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স সমর্থিত অটোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে রুশ সাম্রাজ্যের এই যুদ্ধ হয়েছিল ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত।

গ্রাফিক্স: স্মিতা দাশগুপ্ত

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ৩২ | ৩৩ | ৩৪ | ৩৫ | ৩৬ | ৩৭ | ৩৮ | ৩৯ | ৪০ | ৪১ | ৪২ | ৪৩ | ৪৪ | ৪৫ | ৪৬ | ৪৭ | ৪৮ | ৪৯ | ৫০ | ৫১ | ৫২ | ৫৩ | পর্ব ৫৪ | পর্ব ৫৫ | পর্ব ৫৬ | পর্ব ৫৭ | পর্ব ৫৮ | পর্ব ৫৯ | পর্ব ৬০ | পর্ব ৬১ | পর্ব ৬২ | পর্ব ৬৩ | পর্ব ৬৪ | পর্ব ৬৫ | পর্ব ৬৬ | পর্ব ৬৭ | পর্ব ৬৮ | পর্ব ৬৯ | পর্ব ৭০ | পর্ব ৭১ | পর্ব ৭২ | পর্ব ৭৩ | পর্ব ৭৪ | পর্ব ৭৫ | পর্ব ৭৬ | পর্ব ৭৭ | পর্ব ৭৮ | পর্ব ৭৯ | পর্ব ৮০ | পর্ব ৮১ | পর্ব ৮২ | পর্ব ৮৩ | পর্ব ৮৪ | পর্ব ৮৫ | পর্ব ৮৬ | পর্ব ৮৭ | পর্ব ৮৮ | পর্ব ৮৯ | পর্ব ৯০ | পর্ব ৯১ | পর্ব ৯২ | পর্ব ৯৩ | পর্ব ৯৪ | পর্ব ৯৫ | পর্ব ৯৬ | পর্ব ৯৭ | পর্ব ৯৮ | পর্ব ৯৯ | পর্ব ১০০ | পর্ব ১০১ | পর্ব ১০২ | পর্ব ১০৩ | পর্ব ১০৪ | পর্ব ১০৫ | পর্ব ১০৬ | পর্ব ১০৭ | পর্ব ১০৮ | পর্ব ১০৯ | পর্ব ১১০ | পর্ব ১১১ | পর্ব ১১২ | পর্ব ১১৩ | পর্ব ১১৪ | পর্ব ১১৫ | পর্ব ১১৬ | পর্ব ১১৭ | পর্ব ১১৮ | পর্ব ১১৯ | পর্ব ১২০ | পর্ব ১২১ | পর্ব ১২২ | পর্ব ১২৩ | পর্ব ১২৪ | পর্ব ১২৫ | পর্ব ১২৬ | পর্ব ১২৭ | পর্ব ১২৮ | পর্ব ১২৯ | পর্ব ১৩০ | পর্ব ১৩১ | পর্ব ১৩২ | পর্ব ১৩৩ | পর্ব ১৩৪ | পর্ব ১৩৫ | পর্ব ১৩৬ | পর্ব ১৩৭ | পর্ব ১৩৮ | পর্ব ১৩৯ | পর্ব ১৪০ | পর্ব ১৪১ | পর্ব ১৪২ | পর্ব ১৪৩ | পর্ব ১৪৪ | পর্ব ১৪৫ | পর্ব ১৪৬ - আরও পড়ুনদিলদার নগর ৭ - Aditi Dasguptaআরও পড়ুনবৈঠকি আড্ডায় ২০ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনস্লোভাকিয়া ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনছেঁয়াবাজীর ছলনা - ২১ - দআরও পড়ুনবৈঠকি আড্ডায় ১৯ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনচিত্রকুট ও গৌরীকুঞ্জ - নরেশ জানাআরও পড়ুনদুয়ারসিনি - নরেশ জানাআরও পড়ুনগালুডি - নরেশ জানাআরও পড়ুনবাংলা থেকেও বুরুডির - নরেশ জানাআরও পড়ুনএই বর্ষার কবিতা - সোমনাথ রায়আরও পড়ুনচেকিয়া এক - হীরেন সিংহরায়

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

বিপ্লব রহমান | ১০ অক্টোবর ২০২০ ০৭:৪৯98210

"সেই লিভিংস্টোন, বিখ্যাত আফ্রিকান অভিযাত্রী। ইকারাস যেমন সুর্যকে ধরতে চেয়ে এক অসম্ভব উড়ান দিয়েছিলেন, একজন সাংবাদিকের পক্ষেও, মানছি, এ এক অসম্ভব-প্রায় যাত্রা। "

দুর্দান্ত এসাইনমেন্ট! নিজে সাংবাদিক হিসেবে এই অপরাহ্নে এসেও এমন এসাইনমেন্ট পেলে বর্তে যেতাম।

এই কাহিনী যে কোনো হলিউডি এডভেঞ্চার সিনেমাকে হার মানায়।

-

Mitali Bera | ২২ অক্টোবর ২০২০ ১৭:০৫98764

অসামান্য ,অনবদ্য

-

Moulik Majumder | ১৮ জানুয়ারি ২০২১ ০১:১০101811

দারুণ

-

Kuntala Lahiri-Dutt | ১২ মে ২০২২ ১৯:৩৫507550

- বই হয়ে কবে বের হবে, তার অপেক্ষায় রইলাম।তবে ছাপানোর আগে আরেকটু সম্পাদনা করে ভাষাটা আরো ঝরঝরে করে নিলে ভালো হয়।

-

Kuntala Lahiri-Dutt | ১২ মে ২০২২ ১৯:৩৮507551

- যেমন ওই ইকারাসের সূর্যকে 'ধরতে' চাওয়া। ব্ইতে যেন 'ছুঁতে' পড়ি।

Ved | 2409:4060:2e09:7c35:7afc:a770:c2d7:7915 | ১৬ অক্টোবর ২০২২ ১৮:২৫512890

Ved | 2409:4060:2e09:7c35:7afc:a770:c2d7:7915 | ১৬ অক্টোবর ২০২২ ১৮:২৫512890- অসামান্য

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... PRABIRJIT SARKAR, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)

(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)

(লিখছেন... কচ্ছপ, Debasis Bhattacharya, Debasis Bhattacharya)

(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, মোহাম্মদ কাজী মামুন , Kishore Ghosal)

(লিখছেন... অভিজিৎ। , অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, অভিজিৎ। )

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... )

(লিখছেন... অসিতবরণ বিশ্বাস , দ, aranya)

(লিখছেন... দ)

(লিখছেন... aranya , হীরেন সিংহরায়, পাপাঙ্গুল)

(লিখছেন... r2h, Guru)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... :|:, রঞ্জন , :|:)

(লিখছেন... ., Guru, Guru)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... দীপ, দীপ , ar)

(লিখছেন... কৌতূহলী, Debasis Bhattacharya, কৌতূহলী)

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।