- হরিদাস পাল ধারাবাহিক ইতিহাস

-

ধর্মাধর্ম – পঞ্চম পর্ব - সপ্তম ভাগ

Kishore Ghosal লেখকের গ্রাহক হোন

ধারাবাহিক | ইতিহাস | ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ | ১৪০৮ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন) - ১ম পর্ব/১ | ১ম পর্ব/২ | ১ম পর্ব/৩ | ১ম পর্ব/৪ | ১ম পর্ব/৫ | ১ম পর্ব/৬ | ১ম পর্ব/৭ ও শেষ | ২য়পর্ব/১ | ২য় পর্ব/২ | ২য় পর্ব/৩ | ২য় পর্ব/৪ | ২য় পর্ব/৫ | ২য় পর্ব/৬ ও শেষ | ৩য় পর্ব /১ | ৩য় পর্ব/২ | ৩য় পর্ব/৩ | ৩য় পর্ব/৪ | ৩য় পর্ব/৫ | ৩য় পর্ব/ ৬ ও শেষ | ৪র্থ পর্ব/ ১ | ৪র্থ পর্ব/ ২ | ৪র্থ পর্ব/ ৩ | ৪র্থ পর্ব/ ৪ | ৪র্থ পর্ব/ ৫ | ৪র্থ পর্ব/ ৬ | ৪র্থ পর্ব/ ৭ | ৪র্থ পর্ব/ ৮ ও শেষ | ৫ম পর্ব/১ | ৫ম পর্ব/২ | ৫ম পর্ব/৩ | ৫ম পর্ব/৪ | ৫ম পর্ব/৫ | ৫ম পর্ব/৬ | ৫ম পর্ব/৭ | ৫ম পর্ব/৮ ও শেষ৫.৭.১ যুগপুরুষ শঙ্করাচার্য

হিন্দুধর্মের আলোচনায় আচার্য শঙ্করের অবদানের কথা স্বীকার না করলে, হিন্দু ধর্মের ধারণা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে, বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শত শত ঋষি, মুনি ও পণ্ডিতদের কথা আমরা পৌরাণিক কাহিনীতে জেনেছি। কিন্তু আজকের হিন্দুধর্মে, তাঁদের সকলের তুলনায়, আচার্য শঙ্করের অবদান অনন্য। আচার্য শঙ্করের জীবন কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা করেই আমরা হিন্দু ধর্মের তত্ত্বালোচনা শেষ করব।

যুগপুরুষ শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব কাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। যদিও আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে, তাঁর জীবনকাল মোটামুটি ৭৮৮ থেকে ৮২০ সি.ই.। তাঁর পিতা শিবগুরু, পিতামহ বিদ্যাধর। মাতা বিশিষ্টা, মাতামহ মঘ। তাঁর জন্মস্থান ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে কেরলের আলোয়াই নদীর উত্তরতীরের কালাড়ি নামের ছোট্ট একটি গ্রামে। আমরা সকলেই জানি আচার্য শঙ্কর স্বল্পায়ু (মাত্র বত্রিশ বছর) ছিলেন, তবে কিছু বিক্ষিপ্ত তত্ত্বে তাঁর দীর্ঘায়ুর কথাও শোনা যায়।

শিশু শঙ্কর মাত্র তিন বছর বয়সে, পিতৃহারা হন। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর উপনয়ন সংস্কার করে, তাঁর মাতা তাঁকে গুরুগৃহে পাঠিয়েছিলেন। তীক্ষ্ণ মেধা ও স্মৃতিশক্তির জন্যে, মাত্র দু’বছরের মধ্যেই গুরুগৃহের যাবতীয় শিক্ষা তিনি সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন এবং মাত্র আট বছর বয়সেই অধ্যাপনা শুরু করেছিলেন। তখনকার দিনে শিক্ষান্তে পুত্রের বিবাহ দেওয়ার নিয়ম থাকলেও, মায়ের শত অনুরোধেও শঙ্কর বিয়ে করতে রাজি হলেন না। বরং তিনি মায়ের কাছে সন্ন্যাসী হওয়ার অনুমতি চাইলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই শঙ্করমাতা পুত্রকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দেননি। কিন্তু এর কিছুদিনের মধ্যে এমন এক ঘটনা ঘটল, যার ফলে তিনি পুত্রকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন।

মাতা ও পুত্র একদিন আলোয়াই নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন, হঠাৎ একটি কুমীর শঙ্করের পা কামড়ে, তাঁকে গভীর জলের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। আতঙ্কিত বালক শঙ্কর বললেন, “মা আমি চললাম। তুমি তো আমাকে সন্ন্যাসী হতে দিলে না, এখন দেখ কুমীরের গ্রাসে আমার প্রাণ যায়। এখনও যদি তুমি অনুমতি দাও, তাতেও সন্ন্যাসী হয়ে, আমি পরলোকে মুক্তি পেতে পারি”। নদীর ঘাটে উপস্থিত নরনারী সকলেই অবাক হয়ে গেল শঙ্করের কথায়, মাতা বিশিষ্টাও অন্য কোন উপায় না দেখে, কাঁদতে কাঁদতে বললেন, “তাই হোক, শংকর, এ যদি দৈব বিধান হয় তবে তুই সন্ন্যাসীই হ, বাবা”। এরপর নদীতে মাছ ধরতে থাকা জেলেরা জাল ফেলে সেই কুমীরকে ধরে ফেলল এবং শঙ্করের পাও কুমীরের গ্রাস থেকে মুক্ত হল। কিছুদিন পরে যখন তাঁর পায়ের ক্ষতস্থানগুলি সেরে উঠল, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পরেই কেরল থেকে তিনি রওনা হলেন, সুদূর নর্মদা তীরে মহাযোগী গোবিন্দপাদের দর্শন এবং শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্যে। শোনা যায়, এই মহাযোগী গোবিন্দপাদই নাকি ঋষি পতঞ্জলি (যাঁর আবির্ভাব কাল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে অনুমান করা হয়!), গুরুগৃহে যাঁর ভাষ্য পাঠ করে বালক শঙ্কর মুগ্ধ হয়েছিলেন। শঙ্করের উপস্থিতিতে সুদীর্ঘ সমাধি ভঙ্গ করে, মহাযোগী বহুদিন পর চোখ মেলে তাকালেন এবং তাঁকে শিষ্যত্বে বরণ করলেন। শঙ্কর মহাযোগী গোবিন্দপাদের কাছে যোগসাধনা শিখতে শুরু করলেন এবং তিনবছর পরে তাঁর সাধনা সম্পন্ন হল।

মহাযোগী গোবিন্দপাদ বললেন, “বৎস শঙ্কর, তোমার জ্ঞান সম্পূর্ণ। আমার গুরু গৌড়পাদে[1]র (এই মহাগুরু গৌড়পাদের সঙ্গে আচার্য শঙ্করের দেখা হয়েছিল, তাঁর গৌড়দেশ ভ্রমণের সময়) নির্দেশে আমি সহস্রাধিক বছর তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। আমার কার্য সম্পূর্ণ হয়েছে, এবার আমি দেহ রক্ষা করব। এখান থেকে তুমি কাশীধামে যাও এবং অদ্বৈত ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রচার করো। দেশে এসময় নানান অবৈদিক ধর্মমত প্রচলিত রয়েছে, নানান ভ্রান্ত তত্ত্বে পণ্ডিতেরা দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করে, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছে। এই সমস্ত ধর্মমত খণ্ডন করে, তুমি আচার্য শঙ্কর হও, ভারতভূমিতে বৈদিক ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করো”।

গুরু গোবিন্দপাদের দেহরক্ষার পর শঙ্করাচার্য কাশীর উদ্দেশে রওনা হলেন, তাঁর লক্ষ্য এখন সর্বধর্ম সমন্বয়।

৫.৭.২ সর্বধর্ম সমন্বয়

"ধর্মাধর্ম" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। প্রকাশক - গুরুচণ্ডা৯ প্রকাশন।

৫.৭.৩ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতের পরিস্থিতি

৫.৭.৩.১ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সংকট

পূর্ণতঃ কৃষি নির্ভর সমাজ সাধারণতঃ গ্রামভিত্তিক, স্বনির্ভর, নিশ্চিন্ত, বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়ে। ফলতঃ হয়ে ওঠে বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক। সুদূর বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বাণিজ্য লব্ধ লভ্যাংশ উপার্জন করার যে সংগ্রাম, উত্তেজনা, এবং তার সঙ্গে বহুমুখী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হওয়া – কখনো চরম বিপদ, কখনো অভাবিত ভাগ্যোদয় – জীবনের সেই ব্যাপ্তি কৃষিনির্ভর নিস্তরঙ্গ গ্রামজীবনে কোন ভাবেই অনুভব করা সম্ভব নয়। বরং নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের সংকীর্ণতায় গ্রামীণ সমাজগুলি নিমগ্ন হতে থাকল।

৫.৭.৩.২ হিন্দু সমাজের অবক্ষয়

৫.৭.৩.৩ হিন্দু সমাজের সংকীর্ণতা

বহির্বাণিজ্য অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়া ভারতীয় সমাজ আরও বেশি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল নিরন্তর আন্তঃরাজ্য যুদ্ধে। সাধারণ জনসমাজের মনে বাসা বাঁধতে লাগল অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির দুশ্চিন্তা, তার প্রশাসনিক দুর্নীতি ও রাজকর্মচারীদের প্রতারণা-অন্যায়-অবিচার [অধ্যায় ৪.৮.৫ – (২) - (খ) এবং (গ) পরিচ্ছেদ]।

"ধর্মাধর্ম" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। প্রকাশক - গুরুচণ্ডা৯ প্রকাশন।

আজও এই সামাজিক নিরাপত্তা আমরা আমাদের সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষদের দিতে পেরেছি কী, সে কথায় আসব এই গ্রন্থের পরবর্তী ও অন্তিম পর্বাধ্যায়ে।

গ্রন্থ স্বীকৃতিঃ

১. শ্রীশী চণ্ডী – স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতির সরলানুবাদ- লেখক।

২. বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) – ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

৩. পয়োমুখম – শ্রী নারায়ণ সান্যাল।

৪. Confession of Thug – Philip Meadows Taylor – “ঠগির আত্মকথা” – বাংলায় অনুবাদ ও টীকা শ্রী দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য।

[1] মহাগুরু ও যোগী গোবিন্দপাদই যদি ঋষি পতঞ্জলি হন, তাঁরও গুরু কিনা গৌড় নিবাসী মহাগুরু গৌড়পাদ! তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল আচার্য শংকরের! কি অসাধারণ ইতিহাস! অবিশ্যি অনেকেই অনুমান করে নেবেন, এই পতঞ্জলি সেই পতঞ্জলি নন, এই গৌড়পাদও সেই গৌড়পাদ নন - একই নামের ঐতিহ্যবাহী সহস্রাধিক বছরের গুরু-শিষ্য পরম্পরা!

[2] এই দেবীর সম্যক পরিচয় জানতে পারিনি।

[3] কোলা – কোন কোন মতে কোলা রাজা সুরথের রাজ্যের প্রধান এক শহর। কাশ্মীর সীমান্তের কোন যবন জাতি কোলা আক্রমণ করেছিল। এই যবন কারা, খুব স্পষ্ট নয়। সংস্কৃত শাস্ত্র মতে যবন মানে কখনও গ্রীক, কখনো ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসী। শ্রীশ্রীচণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের একটি অংশ – এই হিন্দু পুরাণটি যদি অষ্টম-নবম শতাব্দীতে রচনা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মবিশ্বাসী জাতিকেই যবন বলে, হয়তো, উল্লেখ করা হয়েছে।

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত।১ম পর্ব/১ | ১ম পর্ব/২ | ১ম পর্ব/৩ | ১ম পর্ব/৪ | ১ম পর্ব/৫ | ১ম পর্ব/৬ | ১ম পর্ব/৭ ও শেষ | ২য়পর্ব/১ | ২য় পর্ব/২ | ২য় পর্ব/৩ | ২য় পর্ব/৪ | ২য় পর্ব/৫ | ২য় পর্ব/৬ ও শেষ | ৩য় পর্ব /১ | ৩য় পর্ব/২ | ৩য় পর্ব/৩ | ৩য় পর্ব/৪ | ৩য় পর্ব/৫ | ৩য় পর্ব/ ৬ ও শেষ | ৪র্থ পর্ব/ ১ | ৪র্থ পর্ব/ ২ | ৪র্থ পর্ব/ ৩ | ৪র্থ পর্ব/ ৪ | ৪র্থ পর্ব/ ৫ | ৪র্থ পর্ব/ ৬ | ৪র্থ পর্ব/ ৭ | ৪র্থ পর্ব/ ৮ ও শেষ | ৫ম পর্ব/১ | ৫ম পর্ব/২ | ৫ম পর্ব/৩ | ৫ম পর্ব/৪ | ৫ম পর্ব/৫ | ৫ম পর্ব/৬ | ৫ম পর্ব/৭ | ৫ম পর্ব/৮ ও শেষ - আরও পড়ুনভূতডাঙার গল্প - Kishore Ghosalআরও পড়ুনএকার লড়াই - Kishore Ghosalআরও পড়ুনতেঁনারা - Kishore Ghosalআরও পড়ুনআমার যত বইপত্তর - Kishore Ghosalআরও পড়ুনক্ষতিপূরণ - Kishore Ghosalআরও পড়ুনগূঢ় - Nahid Ul Islamআরও পড়ুনঔপনিবেশিক হিন্দু আইন - এলেবেলেআরও পড়ুনদিলদার নগর ৭ - Aditi Dasguptaআরও পড়ুনউঁচু-নীচু জ্যোৎস্না - যদুবাবুআরও পড়ুনবাড়ি বৃত্তান্ত - শক্তি দত্ত রায়

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

guru | 103.249.39.66 | ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ ১৩:৫৩512234

guru | 103.249.39.66 | ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ ১৩:৫৩512234- খুব ভালো হয়েছে আপনার লেখা | একেবারে নতুন একটি দিগন্ত তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে |কয়েকটি বিষয়ে এখানে কিছু বলার আছে |১ | ধর্মাধর্ম - তৃতীয় পর্ব - পঞ্চম ভাগ ৩.৫.২ সম্রাট অশোকের শিলা-নির্দেশক | "মানেসারা (খাইবার পাখতুনওয়ালা, পাকিস্তান)" জায়গাটির সঠিক নাম মানসেরা হবে | পাকিস্তানের এই প্রদেশটির সঠিক নাম খাইবার পাখতুনখাওয়া , খাইবার পাখতুনওয়ালা নয় |খ | "শাহ্বাজগাঢ়্হি (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পাকিস্তান)" আপনি যে জায়গাটির নাম বলতে চাইছেন সেটি আসলে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশটিতে অবস্থিত নয় বর্তমানে প্রদেশটির নাম খাইবার পাখতুনখাওয়া জেলা মর্দান | বর্তমানে পাকিস্তানে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ বলে কোনো প্রদেশ নেই এটি ব্রিটিশ আমলের নাম | ২০০৭ সালে পাকিস্তানে সংবিধান পরিবর্তন করে প্রদেশটির ব্রিটিশ নাম উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (NWFP) পরিবর্তন করে বর্তমানের খাইবার পাখতুনখাওয়া নামটি দেওয়া হয় |২ | আপনার লেখাতে ভারতীয় ইতিহাসের একটি নতুন প্যাটার্ন উঠে আসছে | বৈদেশিক বাণিজ্য যদি হঠাৎ পতন হয় তাহলে একটি সাম্রাজ্যের অর্থনীতির পতন হয় এবং পরবর্তী বেশ কিছু শতকের জন্য সেই সাম্রাজ্য পতিত হয় যতদিন না আর অন্য কোনো সাম্রাজ্য তার জায়গাতে একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক স্ট্রাকচার নিয়ে না আস্তে পারছে | মহেঞ্জোদড়ো তে প্রাচীন ব্যাবিলনের আক্কাদীয় সাম্রাজ্যের পতনের পরে এই দশা দেখা যায় এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরবর্তী যুগে রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরে অনেকটা এই পরিস্থিতি ভারতে দেখা যায় |এই খানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে রোমান সাম্রাজ্য ও পরবর্তী কালে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য এরা দুজনেই তৎকালীন ইরানের সাসানীদ বংশের সঙ্গে একটি আঞ্চলিক প্রভুত্বের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলো বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে | এটিকে এশিয়ার প্রাচীন যুগের কোল্ড ওয়ার বলা যেতে পারে | এই ব্যাপারটি কি কোনোভাবে তৎকালীন উত্তর ভারতের পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য কে প্রভাবিত করেনি ?৩ | ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে উত্তর ভারতে বহির্বাণিজ্যের সমস্যা কেনই হবে যখন পশ্চিম এশিয়া একটি দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক সুস্থিরতা পেয়েছিলো প্রথমে উম্মাইয়াদ বংশ (৬৬১-৭৫০ CE) ও পরে আব্বাসাইড বংশ (৭৫০ - ১২৬১ CE) এর আমলে | তাহলে সেই আমলে কেন উত্তর ভারতের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্য সম্পর্ক ধাক্কা খাবে ? তাছাড়া আপনি নিজেই আগের কয়েকটি পর্বে বলেছেন যে আরব বণিকদের সঙ্গে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বাণিজ্য কেন্দ্র গুলির বেশ ভালো রকম যোগাযোগ ছিল | তাহলে ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে এই বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক কিভাবে পরিবর্তিত হবে ? এই বিষয়ে আমার "তুমি সন্ধ্যার মেঘ " উপন্যাসটির কথা মনে পড়ছে যেইখানে কিন্তু দেখানো হয়েছে যে একজন মুসলিম আরব বণিকের সঙ্গে মহারাজ লক্ষীকান্ত আরবী ঘোড়ার বাণিজ্য করছেন | তাহলে ?৪ | ভারতীয় ইতিহাসের আরেকটি প্যাটার্ন হচ্ছে যে উত্তর ভারতে একটি সাম্রাজ্যের আর্থিক সমস্যা হলেই দেখা যাচ্ছে তার রাজনৈতিক গ্রীপ থেকে মোটামুটি ভাবে উত্তর পশ্চিম অংশ( বর্তমানের পাকিস্তান ) বেড়িয়ে যাচ্ছে | সেটা মৌর্য্য বংশের পতনের পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রীক ও অন্যান্যদের হাতে চলে যাচ্ছে বর্তমানের মোটামুটি সম্পূর্ণ পাকিস্তান এবং পরবর্তী কালে গুপ্ত বংশের পতনের পরে শক হুন ও কুষাণদের হাতে এই বর্তমানের পাকিস্তানের প্রায় পুরো অংশ চলেও যাচ্ছে বিষেশ করে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পরে | আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে উত্তর ভারতের একটি বেশ বড়ো সাম্রাজ্য যেমন মৌর্য বা গুপ্ত এর পতনের পড়ে প্রথমেই এই বিশেষ অঞ্চলটি উত্তর ভারতের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থেকে কেন বেড়িয়ে যাচ্ছে ?আপনার মতামতের অপেক্ষাতে রইলাম |

-

Kishore Ghosal | ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ ২৩:৪৯512247

- গুরুবাবু,

প্রথম পয়েন্টে দুটি ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা নেবেন। ভুলটা আমারই, যে বইটি থেকে আমি তথ্যগুলি নিয়েছিলাম সেটি ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত। তারপরে অনেক কিছুই বদলে গিয়েছে। তথ্যগুলি ব্যবহারের আগে “গুগ্ল” থেকে চেক করে নেওয়া, আমার অবশ্যই উচিৎ ছিল । যাই হোক ভুলদুটি শোধরানোর চেষ্টা করেও পারলাম না, “সম্পাদনা করুন” টিপলে পেজটি খুলছে, অন্য সব কিছু দেখাচ্ছে - কিন্তু “বিষয়বস্তু” অংশটি ব্ল্যাংক থেকে যাচ্ছে। আমার পাণ্ডুলিপিতে আমি ঠিক করে নিয়েছি, আপনাদের শুভেচ্ছায় গ্রন্থ হয়ে বেরোলে সঠিক তথ্যই প্রকাশিত হবে।

২. সিন্ধু সভ্যতার পতনের প্রধান কারণ আক্কাদিয় সাম্রাজ্যের পতন – একথা আমি লিখিনি – এটি গৌণ কারণ। সিন্ধু সভ্যতার পতনের প্রধানতম কারণ ওই অঞ্চলে বারবার ঘটে যাওয়া বেশ কিছু প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যেগুলি আমি সবিস্তারেই লিখেছি।

কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের পতনে উত্তরভারতের বাণিজ্যে সত্যিই বেশ বড়োসড়ো ধাক্কা এসেছিল। বাণিজ্য-প্রবাহ অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। সেই প্রবাহটুকুও প্রায় রুদ্ধ হয়ে এল ইসলামিক আরব-বণিকদের প্রভাবে।

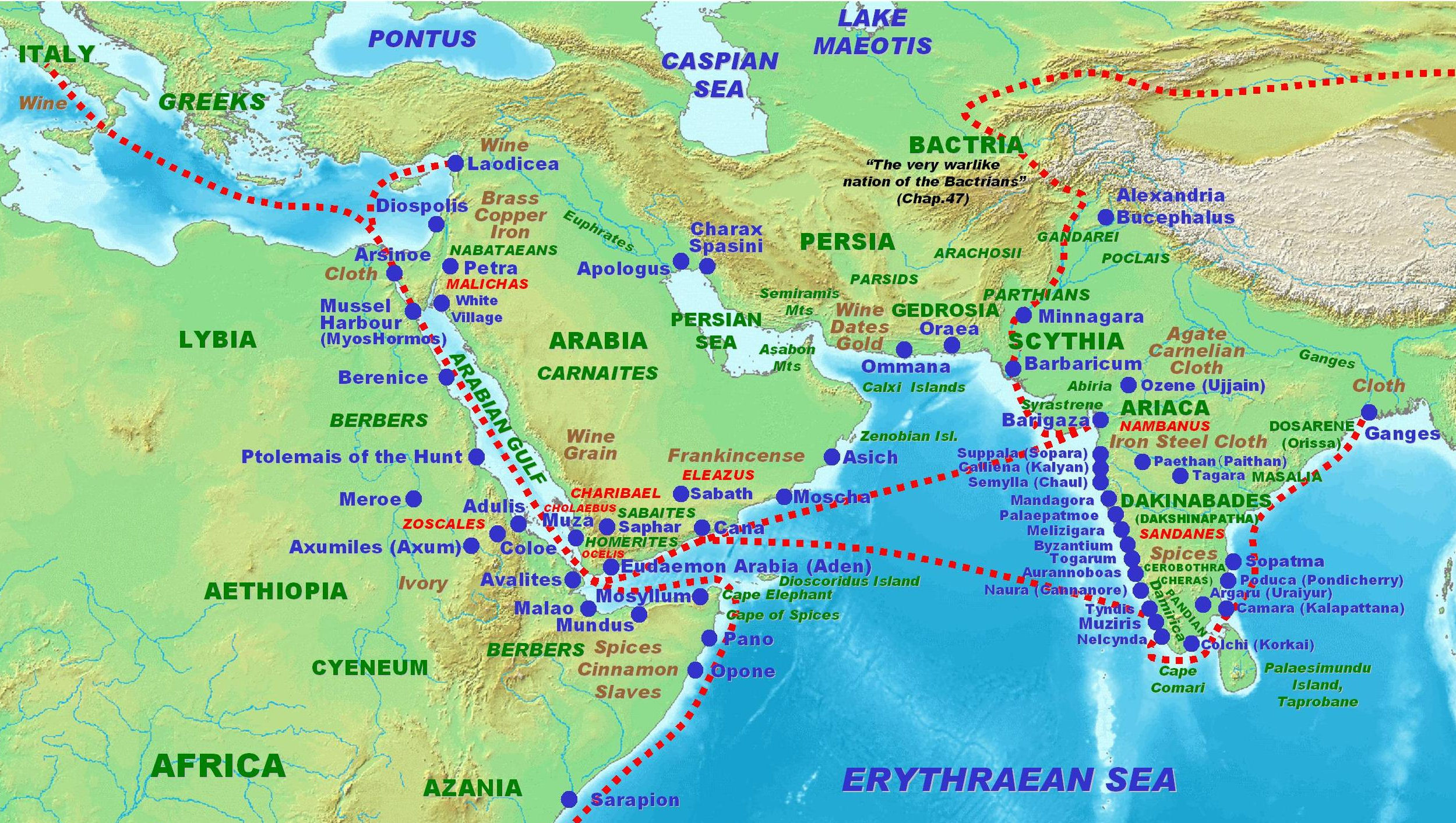

৩. ভারতের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্যিক সমুদ্রপথ ছিল Arabian Gulf হয়ে। তারপর স্থলপথে* কিছুটা গিয়ে, ভূমধ্যসাগরের তটে আবার জাহাজে চাপিয়ে ইটালি, গ্রিস ও ইওরোপের নানান দেশে বাণিজ্য সম্ভার পৌঁছে যেত। মুসলিম আরব-বণিকরা এই সমুদ্রপথটিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত্ব করে নিয়েছিল এবং স্থলপথেও একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এই আধিপত্যের জন্যেই ভারতীয় বণিকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হত প্রতি নিয়ত, চরম লোকসানেও পড়তে হত।এই লিংকে রোম ও ভারতের Sea-trade-route গুলি দেখা যাবে।

‘

এর সঙ্গে মনে করুন ক্রুসেডের যুদ্ধগুলির কথা – খ্রিস্টান ও মুসলিমদের মধ্যে এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১০৯৫ সি.ই.-তে, মুসলিম অধিকৃত পবিত্র জেরুজালেম শহরের অধিকার নিয়ে। শেষ ক্রুসেড যুদ্ধ হয়েছিল মোটামুটি ১৬৯৯ সি.ই.-তে। পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্ম নিয়ে এত দিন ধরে, এত নৃশংস যুদ্ধের নজির আর একটিও নেই।

তবে সরাসরি বাণিজ্য বন্ধ হওয়াতে, শুধু যে আমরাই বিপদে পড়লাম তা নয়, বিপদে পড়েছিল ইওরোপীয়রাও! ইওরোপীয় বণিক ও জণগণ বুঝতে পারছিল মুসলিম বণিকরা তাদের বঞ্চনা করছে, উপরন্তু ভারতীয় বণিকদের তীব্র আতঙ্ক ও অনীহার জন্যে তাদের চাহিদামতো পর্যাপ্ত পণ্যের সরবরাহও তারা পাচ্ছিল না। এই সময়ে তাদের সর্বপ্রধান চাহিদা ছিল ভারতের মশলা ও মসলিনের।

মনোমত দামে মনোমত পণ্য পাওয়ার জেদ থেকেই ইওরোপিয়রা নতুন সমুদ্রপথে ভারত-অভিযানের কথা চিন্তা করতে শুরু করল। কারণ ইওরোপের মানুষ ততদিনে জেনে গেছে পৃথিবী গোল – সমুদ্রপথে কোন না কোন ভাবে পৃথিবীর সর্বত্র পোঁছে যাওয়া সম্ভব । বহু অভিযাত্রীর অনেক নিষ্ফল অভিযানের পর সফল হল ভাস্কো-ডা-গামার ভারত অভিযান। একই উদ্দেশে বেরিয়ে, কলম্বাস উল্টোদিকে আমেরিকায় গিয়ে ঠেকলেন, আর ভাস্কো গোটা আফ্রিকা ঘুরে ১৪৯৮ সালে ভারতের কালিকটে এসে পৌঁছলেন।ভাস্কো-ডা-গামার - অভিযান পথটি দেখতে পাবেন, নিচের লিংকে -

সেই দিনই ভারতবর্ষ, ভারতীয় জনগণ (হিন্দু এবং মুসলিম)-কে শোষণ করার রাস্তাটি ইওরোপের সামনে খুলে গেল, পরবর্তী কালে যার সম্পূর্ণ ফায়দা লুটবে ব্রিটিশ-রাজ।

ইতিহাসের কোন ঘটনাই বিচ্ছিন্ন নয়, সমাপতন বা আকস্মিকও নয় – প্রত্যেকটি ঘটনার সঙ্গে তার আগের এবং পরের ঘটনাগুলি নিবিড়ভাবে সংযুক্ত।শরদিন্দুবাবুর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি আমারও খুব প্রিয় - বহুবার পড়েছি...কিন্তু ...ইতিহাস হিসেবে...

*এই স্থলপথেই পূর্ব আফ্রিকা থেকে হোমো ইরেক্টাস, লিয়াণ্ডারথাল, হোমো স্যাপিয়েন্সরা ইওরোপ ও এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এখন এটি সুয়েজ ক্যানেলের জন্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

guru | 223.191.17.188 | ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ ২১:০০512277

guru | 223.191.17.188 | ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ ২১:০০512277- কিশোরবাবু , anek ধন্যবাদ উত্তর দেবার জন্য l. আপনার বইয়ের জন্য শুভেচ্ছা রইলো l. তবে মধ্যযুগীয় উত্তর ভারত এর সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্য সম্পর্ক ইসলামী আমলেও বৃদ্ধি পেয়েছিলো তার যথেষ্ট প্রমান আছে l হজরত মোহাম্মদের (peace be upon him) জন্মের আগে ও মৃত্যুর পরে ভারতীয় বেশ কিছু বণিক গোষ্ঠী এবং জাঠ সম্প্রদায়ের লোকেরা আরব ও তার সংলগ্ন দেশ গুলিতে থাকতো সেই কথা একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধে আমি সম্প্রতি পড়েছি l সেই সময়ে আরব বণিকরা ভারত থেকে মূলত মসলা ও বস্ত্র আমদানি করতেন ও রফতানি করতেন আরবী ঘোড়া ও ড্রাই ফ্রুটস l তাছাড়া একটি জিনিস আপনি যেই সময়ের kotha লিখেছেন সেই সময়ে পশ্চিম এশিয়াতে আব্বাসীয় বংশের শাসনে একটি গোল্ডেন পিরিয়ড ছিল যেটা ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ব্যবসার অনেক সুবিধা হয়েছিল বলেই আমি মনে করি যেহেতু এই সময়ে একটি দীর্ঘ মেয়াদি রাজনৈতিক সুস্থিতি ওই অঞ্চলে ওই সময়ে ছিলো l কাজেই এটি বলা ঠিক নয় যে মধ্যযুগে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ভারতীয় বাণিজ্য হতোনা l. ক্রুসেডের দুটি দিক ছিল এক পশ্চিম এশিয়াতে ও উত্তর আফ্রিকাতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ও দুই বর্তমান রাশিয়ার ভূখণ্ডে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে l ১২৭০ এই দশকে মিশরের সুলতান বাইবার্স পশ্চিম এশিয়া তে ক্রুসেডারদের পর্যুদস্ত করেন ও ক্রুসেড শেষ করেন l ১২৪২ সালে আলেক্সান্ডার নেভস্কি ক্রুসেডার টিউটোনিক নাইট দের ব্যাটেল অফ আইস এর যুদ্ধে চূর্ণ করে রাশিয়াতে ক্রুসেডার দের ধ্বংস করেন l তাহলে ক্রুসেড ১৬৯৯ সালে শেষ হয়েছিলো এটা ঠিক নয় l

No name | 43.231.240.241 | ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ ১২:৩৫512288

No name | 43.231.240.241 | ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ ১২:৩৫512288- ছাগু ইন ডিসগাইস।

-

Kishore Ghosal | ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ ১৬:৩৭512293

- গুরুবাবু, প্রাক-ইসলাম আরব বণিকদের সঙ্গে ভারত ও ইওরোপের বাণিজ্য নিয়ে সমস্যা হয়েছিল এমন তো বলিনি! সিন্ধু সভ্যতা থেকে গুপ্ত আমল পর্যন্ত - সেই নিবিড় বাণিজ্যের কথা আমার গ্রন্থে বেশ কয়েকবার এসেছে। স্থলপথে পারস্য এবং সমুদ্রপথে আরব দেশের আন্তরিক সহযোগীতা ছাড়া সেই বাণিজ্যের অস্তিত্বই থাকত না (ওপরের প্রথম ম্যাপে বোঝা যাবে)।কিন্তু ইসলামিক আরব বণিকদের নিয়েই বিস্তর সমস্যা ঘটেছিল। ইওরোপের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পেয়েছিল বলেই না, ভারতীয় বণিকরা হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং পর্তুগীজ বণিকরা ভারতে আসার অন্য রুট বের করতে বিপজ্জনক, অজানা - অচেনা সমুদ্রপথে অভিযানে বেরিয়েছিলেন।পশ্চিম এশিয়াতে গোল্ডেন এজ এসেছিল মানেই ভারতীয় বণিকদের কপাল খুলে গিয়েছিল এমনটা আমি মনে করি না। আর আরব রাজসভায় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের বিশেষ কদর ছিল সে কথা আমিও লিখেছি এই গ্রন্থে। ভারতীয় বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্বই ইওরোপে পৌঁছেছিল আরবের মাধ্যমে, এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু তার মানে এটা প্রমাণ হয়না আমাদের বণিকদের তারা অবাধ বাণিজ্যের ছাড় দিয়েছিল।

guru | 115.187.51.60 | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ১৪:৪০512345

guru | 115.187.51.60 | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ১৪:৪০512345- আপনার গ্রন্থ থেকে ভারতীয় ইতিহাসের কয়েকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্যাটার্ন ফুটে উঠছে | ১ | একমাত্র মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতা বাদ দিলে বাদবাকি সবকটি সাম্রাজ্য খুব বেশী দিন সমগ্র উপমহাদেশের উপর নিয়ন্ত্রণ করে রাখতে পারেনি | সম্রাট অশোক ৪০ বছর , গুপ্তযুগ সমুদ্রগুপ্ত থেকে স্কন্দগুপ্ত ৩৩৫ CE থেকে ৪৬৭ CE অর্থাৎ ১৩২ বছর এবং এই দুটি বংশ ছাড়া আর সেইভাবে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াকে একক প্রভুত্ব আর কেউ ধরে রাখতে পারেননি | এটা থেকে কি এই অর্থ করা যায় সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াকে খুব বেশী দিন একটি সাম্রাজ্যের পক্ষে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় ? এর পিছনে কি সেই অর্থনৈতিক কারণগুলি আছে যেইগুলি আপনি বলেছেন ? আচ্ছা একটি সাম্রাজ্যের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য কি একটি কারণ হতে পারে যার ফলে সাম্রাজ্যটি খুব বেশিদিন তার বিশাল অঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনা ?২ | আরেকটি কমন প্যাটার্ন হলো যে সবকটি সাম্রাজ্য যখনি দুর্বল হতে শুরু করেছে তখনি তারা প্রথমেই উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম অংশ অর্থাৎ বর্তমান আফগানিস্তান-পাকিস্তান এর উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে | তাহলে কি দক্ষিণ এশিয়ার এই বিশেষ অংশটির উপরে কোনো বিশেষ একটি শক্তির পক্ষে খুব বেশীদিন নিয়ন্ত্রণ করা রাজনৈতিক ও অৰ্থনৈতিক ভাবেই সম্ভব নয় ?৩ | আরেকটি প্যাটার্ন হচ্ছে যে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষতি হলে ডোমেস্টিক মার্কেটে বাণিজ্য সেই ক্ষতিপূরণ করতে পারছেনা | এই ব্যাপারটা কেন হচ্ছে ?

-

Kishore Ghosal | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ১৫:৫৬512351

- গুরুবাবু,আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই গ্রন্থের অধ্যায় ২.৩.৬ -এ পৃথিবীর বিখ্যাত বারোটি সাম্রাজ্যের সময়কাল থেকে পেয়ে যাবেন। তার মধ্যে১১) মৌর্য সাম্রাজ্যদেশ বা অঞ্চল – অখণ্ড ভারতের অধিকাংশ।

সময়কাল – ৩২৩ – ১৮৪ বিসিই = ১৩৯ বছর।

১২) গুপ্ত সাম্রাজ্য

দেশ বা অঞ্চল – আধুনিক ভারতের সিংহভাগ।

সময়কাল – ৩৭৫ – ৫৫০ সিই = ১৭৫ বছর।সিন্ধু সভ্যতা কোন সাম্রাজ্য নয় - সম্ভবতঃ Business Community-র গণসঙ্ঘী প্রশাসন।২। খুবই স্বাভাবিক - কারণ উত্তরপশ্চিম সীমান্ত বরাবরই ভীষণ vulnerable - মধ্য এশিয়ার অজস্র উপজাতি এবং পশ্চিম এশিয়ার বহু সভ্য জাতি ওই দিক দিয়েই অনন্তকাল ধরে ভারতের মূল ভূখণ্ডে ঢুকেছে।৩। হীরেন স্যার আমার থেকে অনেক ভালো বোঝাতে পারবেন, একটা দেশের অর্থনীতিতে কার প্রভাব বেশি - ডোমেস্টিক মার্কেটের বিজনেস নাকি বৈদেশিক বাণিজ্য - বিশেষ করে রপ্তানি ।

দীপ | 42.106.175.152 | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ১৬:৩১512352

দীপ | 42.106.175.152 | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ১৬:৩১512352- ব্রিটিশ পূর্ব ভারতে তিনটি শক্তি ভারতীয় উপমহাদেশের বিরাট অংশকে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হন। মৌর্য, গুপ্ত ও মোগল। সেজন্য ভারতীয় ইতিহাসে এই তিনটি যুগ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।এছাড়াও দক্ষিণ ভারতে রাষ্ট্রকূট, চোল, বিজয়নগর প্রভৃতি শক্তি দক্ষিণভারতে ঐক্যবদ্ধ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছে যা দীর্ঘদিন দক্ষিণভারতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছে। একইভাবে সপ্তম শতকে হর্ষবর্ধন উত্তরভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন, যদিও তাঁরপর সেই রাজ্য ভেঙে পড়ে।একইভাবে বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শশাঙ্ক তাঁর জীবদ্দশায় বর্তমান বাংলা( পূর্ব ও পশ্চিম) , বিহার ও উড়িষ্যার এক বিরাট অংশ নিজের অধীনে আনতে সমর্থ হন। হর্ষবর্ধন তাঁকে পরাজিত করতে পারেননি।আর বাংলার ইতিহাসে পাল বংশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় তিন শতাব্দী ধরে তাঁরা বাংলা, বিহার , ওড়িশা, আসাম ও উত্তর ভারতের বেশ কিছু অংশে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হন। বিশেষত ধর্মপাল ও দেবপাল বর্তমান কনৌজ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন। এমনকি সমসাময়িক লেখায় বলা হয়েছে তাঁরা কাশ্মীর ও কাম্বোজে নিজেদের জয়পতাকা বিস্তার করেন। অবশ্যই এটা অতিশয়োক্তি, সম্ভবত কাশ্মীর ও কাম্বোজকে তাঁরা যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন।অর্থাৎ পুরো ভারতীয় উপমহাদেশে কেউ আধিপত্য বিস্তার করতে পারেননি, এমনকি ব্রিটিশরাও নয়। তবে ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তৃত অঞ্চল মৌর্য , গুপ্ত ও মোগলেরা দখলে সমর্থ হন। শুধু দখল নয়, দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখেন।ততোটা না হলেও রাষ্ট্রকূট, চোল, বিজয়নগর, পাল -এঁরাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

দীপ | 42.106.175.152 | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ১৬:৪০512353

দীপ | 42.106.175.152 | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ১৬:৪০512353- প্রসঙ্গত মোগল সাম্রাজ্যের প্রথম পর্যায়ে শেরশাহ হুমায়ূন কে পরাজিত করতে সমর্থ হন। ফলে উত্তর ভারতে শুরি বংশ একটি শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলে। কিন্তু শেরশাহের মৃত্যু ও পরবর্তী বংশধরদের সুযোগ নিয়ে মোগলরা আবার ক্ষমতা দখল করে নেন। আকবর তাঁর শাসনব্যবস্থায় শেরশাহের দ্বারা যথেষ্টভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

দীপ | 42.106.175.152 | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ১৬:৪৮512354

দীপ | 42.106.175.152 | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ১৬:৪৮512354- আর চণ্ডীর রচনাকাল নিয়ে বিভিন্ন মত আছে, তবে অধিকাংশ গবেষকের মতে খ্রিস্টিয় তৃতীয়-ষষ্ঠ শতকের মধ্যেই রচিত হয়েছে। কারণ সপ্তম শতকের অনেক লেখাই চণ্ডী দ্বারা প্রভাবিত। অন্যতম গ্রন্থ বাণভট্টের চণ্ডীশতক। অর্থাৎ চণ্ডী এর অনেক আগেই রচিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, মার্কণ্ডেয় পুরাণের অংশ হয়েও স্বতন্ত্র গ্রন্থ রূপে স্বীকৃত।

guru | 103.175.62.162 | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ২০:৩৮512358

guru | 103.175.62.162 | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ২০:৩৮512358- @দীপবাবুতাহলে এটি আপনি ঠিকই বলেছেন যে সমগ্র উপমহাদেশে কেউ আধিপত্য বিস্তার করতে পারেননি| এর কারণ কি ? উপমহাদেশের মধ্যে সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বৈচিত্র কি একটি কারণ যে যার ফলে খুব বেশি দিন একটি সাম্রাজ্য সমগ্র উপমহাদেশে অনেক দীর্ঘ সময় ধরে আধিপত্য ধরে রাখতে পারেনি ? নাকি আরো অন্য কোনো কারণ আছে ?

দীপ | 42.106.175.149 | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ২০:৪২512359

দীপ | 42.106.175.149 | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ২০:৪২512359- মৌর্য, গুপ্ত ও মোগলরা দীর্ঘদিন পেরেছিলেন। সেটা ভুললে চলবে না।

দীপ | 42.106.175.149 | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ২০:৫১512360

দীপ | 42.106.175.149 | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ২০:৫১512360- কোনো বংশেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যোগ্য নেতা আসেনা। শাসক নিজের স্বার্থে একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত নেয়, যা তার জনপ্রিয়তা নষ্ট করে। তার ফলে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ শুরু হয়, অবশেষে তার পতন ঘটে।কংগ্রেস তার অন্যতম উদাহরণ। একসময় যে রাজনৈতিক দল চূড়ান্ত একাধিপত্য নিয়ে দেশ শাসন করেছে, এখন সে টুকরো টুকরো হয়ে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে!

guru | 103.175.62.162 | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ২০:৫২512361

guru | 103.175.62.162 | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ২০:৫২512361- @কিশোরবাবু তাহলে আপনার লেখা থেকে আমি ভারতীয় সাম্রাজ্যগুলির সম্বন্ধেই একটি প্যাটার্ন জানতেই পারছি এদের rise and fall নিয়ে |তার মধ্যে একটি হলো বহিঃ বাণিজ্যের ক্ষতি | আরো কিছু এইধরণের হিস্টরিকাল প্যাটার্ন নিয়ে আপনি আলোচনা করলে খুবই ভালো হতো |ভারতের উত্তর পশ্চিম অংশ নিয়ে (বর্তমানের আফঘানিস্তান পাকিস্তান )আপনি যেটি বলেছেন সেটি যথার্ত | আচ্ছা এমন কি হতে পারে যে ওই এলাকার মানুষ কোনো উত্তর ভারতীয় কেন্দ্রীয় আধিপত্য খুব বেশি দিন পছন্দ করেনি তাই তারা বৈদেশিক আক্রমণ হলেই আক্রমণকারীদের সঙ্গে সহায়তা করেছে ? এই ছাড়া অন্য কোনো কারণ কি থাকতে পারে ? এই প্রসঙ্গে আমার মার্কিন নিবাসী সোনালী রানাডে বলে এক ভদ্রমহিলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে যিনি গত ডিসেম্বর মাসে একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন যে ভারতের উত্তর পশ্চিম অংশ টিতে বৌদ্ধরা সংখ্যাগুরু ছিল যারা হিন্দুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইসলামিক তুর্কিদের আক্রমণে সহায়তা করে ও পরে তাদের ধর্মগ্রহণ করে | এই বিষয়ে আপনার মত জানার ইচ্ছে রইলো |

-

Kishore Ghosal | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ২১:০২512362

- দীপবাবু, একদম খাঁটি কথা বলেছেন। যাঁরা একটা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁদের প্রতিভা অসামান্য। পরের দু-এক পুরুষ - যাঁরা বাবাকে বা দাদুকে কাছে থেকে দেখেছেন - মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু তারপর থেকেই ক্ষমতার অহংকার এবং সিংহাসন হারানোর ভয় - দুইয়ে মিলে ভুল সিদ্ধান্তের শুরু, অতএব পতনেরও সূচনা হয়।আমাদের গণতান্ত্রিক দেশের আজকের রাজনৈতিক দলগুলিরও সেই "সাম্রাজ্যবাদী" মনোভাবই রয়ে গেছে - অতএব...

guru | 103.175.62.162 | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ২২:০৬512365

guru | 103.175.62.162 | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ২২:০৬512365- @কিশোরবাবু ও দীপবাবু এটি মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে সত্যি হতে পারে | আমার এডওয়ার্ড গিব্বনের decline and fall অফ the roman empire এর কথা খুবই মনে পড়ছে এক্ষেত্রে | আমার নিজের মনে হয় যে একটি এডপ্ট করার ক্ষমতাও থাকা দরকার সাম্রাজ্যের মধ্যে | যেহেতু মানুষ খুবই পরিবর্তনশীল একটি প্রাণী কাজেই সাম্রাজ্যকেও নিজের স্বার্থে পরিবর্তন করতেই হয় | মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে আকবর , মৌর্য্য সাম্রাজ্যে অশোক ও গুপ্ত সাম্রাজ্যে সমুদ্রগুপ্ত এই কাজ করেছিলেন |আকবর যেমন রাজপুতদের সঙ্গে সন্ধি করে তাদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধির কাজে লাগান , অশোক যুদ্ধযাত্রা বন্ধ করে ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে সুশাসন করার চেষ্টা করেন এবং সমুদ্রগুপ্ত দিগবিজয় করে রাজ্যবৃদ্ধি করেন | কিন্তু তার পরবর্তী শাসকদের সেইরকম এডপ্ট করার ক্ষমতা ছিলোনা |আকবরের ক্ষেত্রে যেমন একটি খুবই ইন্টারেষ্টিং অভিনবত্ব ছিলো (ফিল কথাটির অর্থ হলো হাতি তুর্কি ভাষাতে ) তৈরী করেন | তার আগে ভারতে প্রায় সমস্ত মুসলিম শাসক মূলত যুদ্ধ অশ্ব এর উপরে জোর দিতেন এবং যুদ্ধ হস্তির ব্যবহার মূলত হিন্দুরাজাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল | আকবরের পরেও অন্য মুঘল সম্রাটরা এই প্রথা চালু রাখেন | জাহাঙ্গীর তো নিয়ম করেছিলেন যে কেবল মাত্র পুরুষ হাতিদের যুদ্ধের কাজে লাগানো যাবে ও স্ত্রী হাতিরা শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদন করবে এবং একটি যুদ্ধবাজ পুরুষ হাতির চারটি স্ত্রী হাতি থাকবে (ইসলামিক নিয়ম অনুযায়ী )যাতে সবসময় যুদ্ধবাজ পুরুষ হাতির সাপ্লাই লাইন বজায় থাকে | এইসব তথ্য শ্যামল বাবুর "শাহজাদা দারাশুকো " গ্রন্থটি থেকে পেয়েছি | হয়তো এই ট্যাক্টিক্স এর জন্যই মুঘল সাম্রাজ্য এতটা বিস্তার করতে পেরেছিলো |

guru | 103.175.62.162 | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ২২:০৮512366

guru | 103.175.62.162 | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ২২:০৮512366- * যুদ্ধ হস্তির ব্যবহার

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)

(লিখছেন... কচ্ছপ, Debasis Bhattacharya, Debasis Bhattacharya)

(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, মোহাম্মদ কাজী মামুন , Kishore Ghosal)

(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, অভিজিৎ। , অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, Rouhin Banerjee, R.K)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... )

(লিখছেন... অসিতবরণ বিশ্বাস , দ)

(লিখছেন... দ)

(লিখছেন... aranya , হীরেন সিংহরায়, পাপাঙ্গুল)

(লিখছেন... r2h, Guru)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... :|:, রঞ্জন , :|:)

(লিখছেন... ., Guru, Guru)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... দীপ, দীপ , ar)

(লিখছেন... কৌতূহলী, Debasis Bhattacharya, কৌতূহলী)

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।

গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।

অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।

যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : [email protected] ।

মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি

বার পঠিত