-

হরিদাস পাল আলোচনা

হরিদাস পাল আলোচনা

-

খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে... হরিদাস পাল একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচণ্ডা৯র সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। (কী করে নিজের ব্লগ পাতা পাবেন)

- গুরুভার আমার গুরু গুরুতে নতুন? বন্ধুদের জানান ব্লগ খুলুন

- সময়ানুক্রমে | সদ্য আলোচিত | মন্তব্য অনুসারে | পঠিত অনুসারে | লেখক তালিকা

-

- নতুন আলোচনা

-

বিষয়ের শিরোনাম*:বিষয়বস্তু*:

- পাতা : ৪৫৪৪৪৩৪২৪১৪০৩৯৩৮৩৭৩৬

ভোটবৈতরণী - দ্বিতীয় দফা - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

হরিদাস পাল | আলোচনা : রাজনীতি | ২৭ এপ্রিল ২০২৪ | ১৬৯ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (দ)এসবের মধ্যেই জানা যায়, মুখ্যমন্ত্রী হাইকোর্টকে বিজেপির দালাল বলে কেলোর কীর্তি করেছেন। বলেছিলেন আগেই, হাইকোর্ট বিশেষ রা কাড়েনি, শুধু এক বিচারপতি বলেছিলেন, এবার পঞ্চাশ হাজার চাকরি খেয়ে নেব কিন্তু। সেটায় কারোরই তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি। বিজেপিরও কোনো সমস্যা ছিলনা। কিন্তু কার কোথায় নরম জায়গা আছে কে জানে, কোথা থেকে ব্যাপারটা গায়ে লেগে যায় বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের এবং তিনি নাকি আবার মামলা করতে চলেছেন। এবার আর শিক্ষকদের না, চাকরি খাবেন আস্ত মুখ্যমন্ত্রীর। ... ...

শিক্ষা দুর্নীতি রায় - একটি সারসংক্ষেপ - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

হরিদাস পাল | আলোচনা : রাজনীতি | ২৫ এপ্রিল ২০২৪ | ৬০২ বার পঠিত | মন্তব্য : ২০, লিখছেন (সুদীপ্ত, দীপ, দীপ)মামলার গোড়া থেকে আমার করা সারসংক্ষেপ এরকমঃ ১। অযোগ্যদের সরানো নয়, পুরো প্যানেল যে বাতিল (সেট অ্যাসাইড) করতে হবে, এবং আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হবে, এই দাবীটা প্রাথমিক ভাবে তোলেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। ২। পিটিশনারদের আইনজীবী আশিষ কুমার চৌধুরি, এরকম কোনো দাবী তোলেননি, অন্তত তুলেছেন বলে লেখা নেই। চৌধুরি বলেন, যে, দুটো অনিয়ম হয়েছে। এক, পার্সোনালিটি টেস্টের নম্বর বাকি নম্বরের সঙ্গে যোগ করা হয়নি। দুই, সিনিয়ারিটি বিবেচনা করা হয়নি। এছাড়াও তিনি কিছু খুচরো অনিয়মের কথা বলেন। সবকটাতেই র্যাঙ্ক বদলে যায়, ফলে প্রকৃত যোগ্য চাকরি নাও পেতে পারেন, বা পিছিয়ে যেতে পারে। ... ...

শুভ নববর্ষ ১৪৩১ - Muhammad Sadequzzaman Sharif

হরিদাস পাল | আলোচনা : সমাজ | ১৪ এপ্রিল ২০২৪ | ১৭৯ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, guru)এরপরে দুনিয়ায় আসে এক অদ্ভুত জাতি, বাংলাদেশি বাঙালী! এত বেহুশ জাতি এই দুনিয়ায় আর আছে বলে মনে হয় না। তারা এক বাক্যে এইটা পালন করা হারাম বলে রায় দিচ্ছে। আমাদের নিজস্ব একটা পঞ্জিকা আছে। নিজেদের নববর্ষ আছে, এইটা গর্বের না? না! পারলে ধরে মারে! এই রোগের চিকিৎসা আমার জানা নাই। সংস্কৃতি আর ধর্মের একটা ক্যাচাল লাগিয়ে দিয়ে ধর্মের আফিমে বুঁদ হয়ে থাকা মানুষের উপরে এরপরের দায়িত্ব দিয়ে চুপ করে বসে থাকে এই ছাগল গুলো। ইসলাম শুধু এই অঞ্চলেই আসে নাই, আরও নানা দিকে গেছে আরব থেকে। কিন্তু কেউ নিজেদের ভাষা সংস্কৃতিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ধর্মকে টেনে নেয়নি। ... ...

কয়েকটি প্রতিস্পর্ধী মিডিয়া - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

হরিদাস পাল | আলোচনা : রাজনীতি | ০৯ এপ্রিল ২০২৪ | ৬৭৭ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৮, লিখছেন (দ, একক, পলিটিশিয়ান)অনেকেই জানেননা, ভারতবর্ষে প্রথম পাঁচ বছরের হিন্দুত্ববাদী সরকারের কাছা খুলে দিয়েছিল একটা প্রতিস্পর্ধী মিডিয়া, যার নাম তেহেলকা। শুরু করেছিলেন তরুণ তেজপাল এবং অনিরুদ্ধ বহাল। বাজপেয়ি জমানা তখন 'শাইনিং', তেহেলকা নিয়ে এল স্টিং অপারেশন 'অপারেশন ওয়েস্ট এন্ড'। তাতে দেখা গেল বিজেপি সভাপতি বঙ্গারু লক্ষণ থেকে শুরু করে সরকারি দল এবং দপ্তরের কচি এবং বাস্তুঘুঘুরা প্রতিরক্ষার নাম করে পয়স খান। তাঁরা আবার কারগিল-কারগিল কর ভোটও চান। তখনও ওয়াশিং মেশিন জমানা আসেনি। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে এই এক স্টিং অপারেশনের ঠেলায়, প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। জেল হয়েছিল বিজেপি সভাপতির। সরকার খড়্গহস্ত হয়েছিল তেহেলকার উপরে। তেহেলকা প্রায় উঠে যাবার উপক্রম হয়। অনিরুদ্ধ বহাল তেহেলকা ছেড়ে কোবরাপোস্ট খোলেন। কিন্তু, বাজপেয়ি সরকার জেলে পোরেনি দুজনের কাউকেই। মোদি জমানার আগে ওরকম ভাবাই মুশকিল ছিল। ... ...

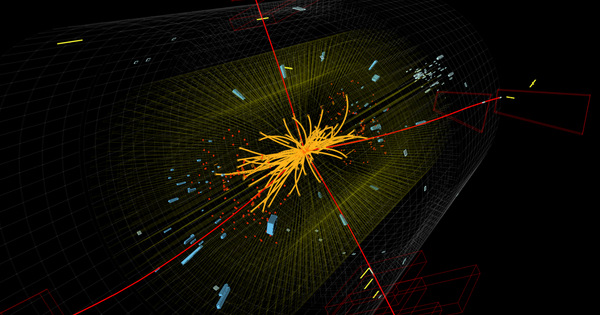

হিগস বোসনের গল্প - ৪ - অনির্বাণ কুণ্ডু

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ০৯ এপ্রিল ২০২৪ | ৩৪৬ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (&/, সত্যজিৎ রায়, জয়)হিগস বোসন তো তৈরি হল, কিন্তু যন্ত্রে তার চিহ্ন তো ধরতে হবে? যে যন্ত্র এই সব চিহ্ন ধরে, তাদের বলে ডিটেক্টর। সার্নের সুড়ঙ্গে চার জায়গায় চারটে বিরাট ডিটেক্টর বসানো আছে, আর এক একটা ডিটেক্টরকে ভিত্তি করে বিজ্ঞানীদের এক একটা গোষ্ঠী বা কোলাবোরেশন গড়ে উঠেছে। এই চারটে গোষ্ঠীর মধ্যে দুটো কিছু নির্দিষ্ট পরীক্ষার জন্যে তৈরি করা হয়েছে, আর বাকি দুটো বড়ো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মতন, তাদের লক্ষ্য অনেক বিস্তৃত, সংঘর্ষের পরে যা যা তৈরি হতে পারে সবকিছুই ধরার জন্যে তারা প্রস্তুত। এই বড়ো গোষ্ঠীদুটোর একটার সংক্ষিপ্ত নাম অ্যাটলাস, অন্যটার সি এম এস। ভারতের অনেক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান সি এম এস গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত, তার মধ্যে কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সও আছে। ... ...

আমি সম্পূর্ণ আমার চয়েজ হতে পারি না - Anuradha Kunda

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিবিধ | ০৮ এপ্রিল ২০২৪ | ৩৯৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ১০, লিখছেন (যোষিতা, বিপ্লব রহমান, বিপ্লব রহমান)মানুষের পোষাক সম্পূর্ণ তার চয়েজ হতে পারে না। মানুষ নিজেই সমাজের নির্মাণ। পোষাক নির্বাচনে সামাজিকতা মাথায় রাখাই সভ্যতা। ... ...

উপদেষ্টার নাম সঞ্জীব সান্যাল - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

হরিদাস পাল | আলোচনা : রাজনীতি | ৩০ মার্চ ২০২৪ | ২২৭০ বার পঠিত | মন্তব্য : ৮৩, লিখছেন (dc, guru, Arindam Basu)উনিজির কোনো এক অর্থনৈতিক উপদেষ্টার নাম সঞ্জীব সান্যাল। তিনি বাঙালি সম্পর্কে চাড্ডিরা যা বলে এবং ভবে থাকে, আরেকবার বলেছেন। মোদ্দা কথা হল, বাঙালি ধূমপান করে, মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে সারা বিশ্বের ব্যাপারে জ্ঞান দেয়, আর মৃণাল সেনের সেনের ছবি দেখে, এই হল তার অধঃপতনের কারণ। এইসব অর্থনৈতিক উপদেষ্টাকে কোথা থেকে বেছে আনা হয় কে জানে, উনিজি বলেই সম্ভব। কিন্তু সেটা কথা না, কথা হল এই নিয়ে বাঙালিরও তেমন আলোড়ন নেই। এমনকি মমতাশঙ্কর নিয়েও যতটা আলোড়ন, তার ধারেকাছেও নেই। কারণ, এই গল্পটা দিয়ে দিয়ে শিক্ষিত বাঙালিকে একরকম করে খাইয়ে দেওয়া গেছে। "বাঙালি অপদার্থ" বললে তারা জাতিবিদ্বেষ খুঁজে পায়না, পবন সিং এর মতো লোকে বাঙালি মেয়েদের নিয়মিত ব্যবধানে "মাল" বললে তাদের কিছু এসে যায়না। ... ...

দোল পূর্ণিমা ও চৈতন্যদেব - Lipikaa Ghosh

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিবিধ | ২৫ মার্চ ২০২৪ | ২৯৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ৭, লিখছেন (রঞ্জন , অরিন , বাঙ্গালি)আজ আর একবার ‘চৈতন্যে’র আবির্ভাব হোক আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতির সন্ধ্যাকালে। আসুক নবজাগরণ। ... ...

বয়কট কোকাকোলা! - Muhammad Sadequzzaman Sharif

হরিদাস পাল | আলোচনা : সমাজ | ২২ মার্চ ২০২৪ | ৯৪৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩৭, লিখছেন (guru, আ খোঁ, বকলম -এ অরিত্র)এগুলা সব সত্য, কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা কেন মরতেছি? সব দুশ্চিন্তা আমাদেরই? আমাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় দশা চলছে এখন। আমাদের মাথা ঘামাইতে হচ্ছে বিশ্ব রাজনীতির কঠিনতম প্যাচ নিয়ে! মধ্যপ্রাচ্যরে দেখেন, তুরস্ক যে তুরস্ক, মুসলিম দুনিয়ার নেতা হিসেবে যারা আবির্ভূত হয়েছে অনেকের মনে, তাদের দেখেন! সবাই গরম গরম বক্তব্য দিচ্ছে, হেন করবে তেন করবে বলে যাচ্ছে অথচ সবার সাথে ইজরাইলের কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক সব ধরণের সম্পর্ক আছে। নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েই তারা যা করার তা করে যাচ্ছে। আমাদেরই এই অদ্ভুত প্রেম! ওরা নিজেরা নিজেদেরটা গুছিয়ে নিয়ে আমাদেরকে মুসলিম উম্মাহর গল্প শোনাচ্ছে, আমরা বয়কট বলে আমার প্রতিবেশী যে কোকের কোম্পানির উপরে নির্ভর করে বেঁচে আছে তারে বিপদে ফেলে দিচ্ছি। যে হাজার হাজার কর্মী কোক কোম্পানিতে কাজ করছে তাঁদেরকে একটা মানসিক অস্থিরতার মধ্যে ফেলে দিচ্ছি। ... ...

বক্ষবিভাজিকা ইত্যাদি - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

হরিদাস পাল | আলোচনা : ইতিহাস | ২১ মার্চ ২০২৪ | ৮২৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ২৭, লিখছেন (দ, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, রমিত চট্টোপাধ্যায়)বক্ষবিভাজিকা নিয়ে এত হুজ্জুতি স্রেফ মনুষ্যসমাজেই দেখা যায়। হামলে দেখা হোক, নিন্দে করা হোক বা দেখানো। সে অবশ্য মনুষ্যপ্রজাতি অনেক ক্ষেত্রেই একমেবাদ্বিতীয়ম। এর আগে কেউ জামাকাপড়ও পরেনি, পরমাণু বোমও বানায়নি। কিন্তু তার পরেও জিনিসটা জৈবিকভাবেই রহস্যজনক। কারণ দুখানা জিনিস কোন যুক্তিতে এরকম, কেউ জানেনা। এক হল পুরুষের যৌনাঙ্গ। সেটা এতটাই বাইরে, এতটাই অরক্ষিত যে আক্রমণের লক্ষ্য। ওই জন্যই খেলতে গেলে আলাদা করে গার্ড নিতে হয়, '... তে ক্যাঁত করে লাথি মারব' এই সব প্রবাদের জন্ম হয়েছে। জায়গাটাকে এতটাই দুর্বল করে রেখে বিবর্তনের নিরিখে পুং দের কী লাভ হয়েছে কে জানে। কিন্তু সেটা আপাত কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে না। আজকের বিষয় হল মহিলাদের বুক। সেটাও সম্পূর্ণ উদ্ভট অপ্রয়োজনীয় একটা ব্যাপার। দুগ্ধগ্রন্থির জন্য অত জায়গা লাগেনা। শিম্পাঞ্জি কি গরিলা, কারো স্তন অত বড় না। গরু তো লিটার-লিটার দুধ দেয়। অনুপাতে তারও আকার বেশ কম। ... ...

হিগস বোসনের গল্প - ৩ - অনির্বাণ কুণ্ডু

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ১৯ মার্চ ২০২৪ | ৪৯২ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন ( এসএম, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, &/)অফিসটাইমের শেয়ালদা স্টেশনের কথা ভাবুন। স্টেশন লোকে থিকথিক করছে, প্রচুর লোক এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে। এই বিপুল জনসমষ্টি যেন হিগস ক্ষেত্র। এই স্টেশনের মধ্যে দিয়ে একদিক থেকে আরেক দিকে যেতে আমার আপনার মিনিট-দুই লাগবে। টিভি সিরিয়ালের মোটামুটি মুখচেনা কোনো অভিনেতার, পেরোতে আরেকটু বেশি লাগবে, কারণ আমাদের ধরে তো কেউ অটোগ্রাফ নেবে না, কিন্তু তাঁকে ধরে দু-চারজন নিশ্চয়ই নেবে। আর শাহরুখ খান বা সচিন তেন্ডুলকর (বারো বছর আগের লেখা। এখন হলে হয়তো কোহলির নাম করতাম) স্টেশন পেরোবার চেষ্টা করলে ঘণ্টাখানেক তো লাগবেই। অর্থাৎ চলার বেগ এক হলেও, এই জনসমষ্টির সঙ্গে যাঁর আদানপ্রদান যত বেশি, তাঁর একই দূরত্ব যেতে সেইমত বেশি সময় লাগবে। সুতরাং বলা যেতেই পারে, তাঁর জড়তা তত বেশি। হিগস ক্ষেত্রের মধ্যেও এই ব্যাপারটাই ঘটে। যে কণার সঙ্গে হিগস ক্ষেত্রের ভাব বেশি, তার জড়তা তত বেশি। আর জড়তাই তো ভরের মাপ। ... ...

না, এটা স্রেফ চাঁদা না - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

হরিদাস পাল | আলোচনা : রাজনীতি | ১৮ মার্চ ২০২৪ | ৭৬৯ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৩, লিখছেন (dc, r2h, রমিত চট্টোপাধ্যায়)আগে ভারতবর্ষ স্বর্গরাজ্য ছিলনা, শিল্পপতিরা এমনকি স্বাধীনতার আগে থেকেই পার্টিতে পয়সা দিতেন। জিডি বিড়লার আত্মজীবনী পড়লেই দেখা যাবে, কংগ্রেসের পিছনে তিনি কত টাকা ঢেলেছিলেন, স্বাধীনতার আগেই। ইংরেজের সঙ্গে দরকষাকষির জন্য কংগ্রেসকে তাঁর দরকার ছিল। গোলটেবিল বৈঠকেও উপস্থিত হয়েছিলেন এক আধবার। টাটা কোনো পয়সা-টয়সা দিতেননা, কারণ ইংরেজ তাঁকে পুষত। নিজের স্বার্থেই। ... ...

নির্বাচনী বন্ড - কে কত দিলেন - সাজানো তালিকা - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

হরিদাস পাল | আলোচনা : রাজনীতি | ১৫ মার্চ ২০২৪ | ৫৫৩৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ৯৭, লিখছেন (কিছু হবে? , কী দশা এসবিয়াইর , বকলম -এ অরিত্র)সংখ্যাগুলো সবই কোটি টাকার অঙ্কে। আর কোম্পানিগুলোও খুবই বিখ্যাত। ১। ফিউচার গেমিং অ্যান্ড হোটেল সার্ভিসেস। কোম্পানিটি চালান লটারিসম্রাট সান্তিয়াগো মার্তিন। বহু বছর ধরে ইডি-সিবিআই এর নজরে আছেন, রেডও হয়েছে অনেকবার। কিন্তু ইডি সবাইকে ধরেনা। তার জন্য মূল্য চোকাতে হয় নিশ্চয়ই। কোম্পানি দিয়েছে ১৩০০ কোটি টাকারও বেশি। কোন দেবতার পায়ে গেছে, আন্দাজ করার জন্য কোনো পুরস্কার নেই। ২। মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং। তেলেঙ্গনার দুই রেড্ডির কোম্পানি। ২০১৯ এ আয়কর হানা হয়েছিল আপিসে। ক্যাগ রিপোর্টেও এদেরকে হাজার পাঁচেক কোটি টাকা অতিরিক্ত পাইয়ে দেওয়া হয়েছে সরকারের দিক থেকে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। তদন্ত কোথাও এগিয়েছে বলে খবর নেই। অভিযোগ বড়, মূল্যও বড়। ... ...

নির্বাচনী বন্ড থেকে সিএএ - কোনো কিছুই দুমদাম হচ্ছেনা - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

হরিদাস পাল | আলোচনা : রাজনীতি | ১১ মার্চ ২০২৪ | ১৯০৭ বার পঠিত | মন্তব্য : ৬৮, লিখছেন (দীমু, dc, R. K. Laxman )সংশোধন করে কী হবে? সে বলেননি। কিন্তু আন্দাজ করা যায়। হিন্দুরাষ্ট্র হবে। অবাধ বাঙালি বিতাড়ন হবে। বাংলা হবে হিন্দুস্তান। একনায়কতন্ত্রের দিকে কয়েকধাপ এগোনো হবে। রাজ্য সরকারগুলো এখনই প্রায় মিউনিসিপ্যালিটি, তাকে ক্লাবের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে। তা তুলেও দেওয়া হতে পারে। তারপর দেশজুড়ে একদিকে হিন্দি-হিন্দু--হিন্দুস্তান, অন্যদিকে আদানি-আম্বানির রাজত্ব। তাদের অনুদান নিয়ে শাসক দল ফেঁপে উঠবে, লুঠ-তরাজের অবাধ বন্দোবস্তো করে দেবে, বিনিময়ে পেটোয়া গণমাধ্যম জুড়ে সর্বক্ষণ গেয়ে চলা হবে, দেশে স্বর্গরাজ্য এসে গেছে। ... ...

৯৬তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড - Muhammad Sadequzzaman Sharif

হরিদাস পাল | আলোচনা : সিনেমা | ১১ মার্চ ২০২৪ | ২০৪ বার পঠিতদা জোন অফ ইন্টারেস্ট সিনেমার কথা আলাদা করে বলতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে গল্প। যুদ্ধের সিনেমায় আমরা যা সাধারণত দেখি এখানে তা সরাসরি নাই কিন্তু প্রবল ভাবেই আছে। ইংলিশ পরিচালক জোনাথন গ্লেজার পোল্যান্ডের কাহিনী নিয়ে জার্মান ভাষায় তৈরি করেছেন সিনেমাটি। জার্মান এক অফিসারের বাড়ির গল্প দেখানো হয়েছে। নির্বিকার ভাবে ইহুদি নিধনের পরিকল্পনা করছে, গল্পের পিছনে গ্যাস চেম্বারের ধোয়া দেখা যাচ্ছে, গুলি শোনা যাচ্ছে, মাঝেমধ্যেই আর্ত চিৎকারের শব্দ আসছে। কিন্তু তাদের সমস্ত আগ্রহ অন্য কিছু নিয়ে। চার পাঁচজন মহিলা বাড়িতে কাজ করছে, সব যথাসময়ে হচ্ছে, বাচ্চারা বাড়ির সামনে খেলাধুলা করছে, রোদে গা এলিয়ে বসে থাকছে! মাঝে মধ্যেই গা ঘিনঘিন একটা অনুভূতি আমার হইছে। সেরা সিনেমা না জিতলেও এইটা যে এ বছর সেরা আন্তর্জাতিক সিনেমার পুরস্কার জিততে চলছে তা এক প্রকার নিশ্চিত। ... ...

আধার আঁধার - Eman Bhasha

হরিদাস পাল | আলোচনা : রাজনীতি | ০৬ মার্চ ২০২৪ | ২০২ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (বকলম -এ অরিত্র)আধার দেশ গরিব ... ...

হিগস বোসনের গল্প - ২ - অনির্বাণ কুণ্ডু

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ০৫ মার্চ ২০২৪ | ৫৬৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন (ফোটনেরও এই দু-রকম চলন আছে, আসলে থাকা উচিত ছিল তিনরকম, dc)ধরুন, আপনারা জনা দশেক মিলে একটা রেস্টুরেন্টে খেতে গেছেন। ওয়েটার একটা গোল টেবিলে বসালো—সবার থেকে সবাই সমান দূরত্বে—একেবারে নিখুঁত প্রতিসাম্য। তারপর দশটা গেলাস এনে টেবিলে রেখে দিয়ে গেল, দু-জনের ঠিক মাঝখানে একটা করে গেলাস। আবারও প্রতিসম। এখন আপনি ডান হাতের গেলাস তুলবেন, না বাঁ হাতের – সেটা আপনার মর্জি। কেউ না কেউ তো প্রথম গেলাসটা তুলবেনই, যাঁর সবচেয়ে বেশি তেষ্টা পেয়েছে, তিনিই প্রথম তুলবেন। যেই তিনি কোনো একটা গেলাস তুললেন – ধরা যাক ডান হাতের, প্রতিসাম্য ভেঙে গেল। ওয়েটার কিন্তু জোর করে প্রতিসাম্য ভাঙেনি, আপনাদেরই একজন ভাঙলেন। তাঁর হাতে দুটো সমান সম্ভাবনা ছিল – ডান বা বাঁ দিকের গেলাস তোলার, তিনি যে কোনো একটা বেছেছেন। কিন্তু যেই তিনি ডানদিকের গেলাস তুললেন, আপনাদের সবাইকেই ডানদিকের গেলাসই তুলতে হবে, নইলে কেউ একজন গেলাস না পেয়ে রেগে যাবেন আবার কেউ দুটো গেলাস নিয়ে বোকাবোকা মুখ করে বসে থাকবেন। ... ...

বহু জাতি, বহু ভাষা, এক রাষ্ট্র - স্বাধীনতার পরের কিছু বিস্মৃত টুকরো (৭) - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

হরিদাস পাল | আলোচনা : রাজনীতি | ০৩ মার্চ ২০২৪ | ২৮২ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (বিপ্লব রহমান)সাফল্যমণ্ডিত, কারণ, এই পুরোটাই করা হবে ধীরেসুস্থে। পাকিস্তানের মতো জোরেসোরে না। সইয়ে সইয়ে। ৫৬ সালে বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব এলে আন্দোলনে ফেটে পড়বে বাংলা। পিছিয়ে আসা হবে সেই সিদ্ধান্ত থেকে। তার কমাস পরেই ভাষাভিত্তিক রাজ্যের সিদ্ধান্তে শিলমোহর দেওয়া হবে আইন করে। একই সঙ্গে বোম্বেকে দেওয়া হবে খোলা মাঠ। ৫৭ সালে তৈরি হবে নতুন রেডিও চ্যানেল। বিবিধ ভারতী। যা মূলত বোম্বে সিনেমার গানকে সর্বভারতীয় জায়গায় পৌঁছে দেবার সরকারি ব্যবস্থা। বোম্বের প্রচার প্রসার , ফুলে ফেঁপে ওঠা চলবে অবাধে। বোম্বের তারকারা হয়ে উঠবেন আন্তর্জাতিক তারকা। পাশাপাশি রেডিওতে বহুভাষিক সর্বভারতীয় সম্প্রচার কিন্তু বন্ধ হবেনা, কয়েক দশক। পুরোটা সইয়ে নিয়ে অবশেষে আশির দশকে এসে, দূরদর্শনের যুগে সর্বভারতীয় টিভি হয়ে উঠবে বাধ্যতামূলক হিন্দি শিক্ষার কার্যক্রম। ... ...

অ্যারন বুশনেল - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

হরিদাস পাল | আলোচনা : রাজনীতি | ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | ৩০৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (aranya, aranya)ছেলেটার নাম অ্যারন বুশনেল। বয়স ২৫। খবরটা পড়ে, দেখে, এবং শুনে, প্রথমেই মনে হল, তা বলে এইভাবে? অন্য কিছু কি করা যেতনা? তারপর মনে হল, ধাক্কা কত বেশি হলে, তবেই এ জিনিস করা যায়। এ ছেলে ছিল সামরিকবাহিনীতে সাইবারডিফেন্স অপারেশন স্পেশালিস্ট। যেটা ঝপ করে মনে করিয়ে দেবে এডওয়ার্ড স্নোডেনের কথা। তিনিও ছিলেন, যদ্দূর জানা যায়, সাইবার নজরদারির কাজে।ওইসব গোপন কাজে, এমন কিছু থাকে, যা, মানুষের মাথাই ওলটপালট করে দেয়। বুশনেল বলেছে প্যালেস্তাইনে গণহত্যা। স্নোডেনের সময় ছিল আফগানিস্তান। আফগানিস্তানের উপর একটা সিনেমা দেখছিলাম, তাতে গ্রামকে গ্রাম লোক, ড্রোনহানায় হয় নেই, নয়তো পঙ্গু। একটা গ্রামে ড্রোন হত্যা করেছিল এক মুরুব্বিকে। তারপর তাঁর সমাধির অনুষ্ঠানে আবার ড্রোনহানা। মরে আরও কিছু লোক। ... ...

হিগস বোসনের গল্প - ১ - অনির্বাণ কুণ্ডু

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | ৮৮১ বার পঠিত | মন্তব্য : ৯, লিখছেন (রমিত চট্টোপাধ্যায়, Arindam Basu, crime assistant msd)সত্যেন্দ্রনাথ বসু মশাইকে দিয়েও এই গল্পটা শুরু করলে খারাপ হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এমন এক দেশে জন্মেছিলেন, যে, সেখানকার লোকে তাঁর কাজ সম্পর্কে এক বিন্দু না জেনেও তাঁকে আইকন বানিয়ে দেবার আগে দু-বার ভাবে না। ইউরোপে জন্মালে বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি আরো বেশি স্বীকৃতি পেতেন, হয়তো নোবেল পুরস্কারও পেতেন, কিন্তু হিরো-বুভুক্ষুর দল তাঁকে নিয়ে এমন উৎকট মাতামাতি করত না (কতটা উৎকট তার পরিচয় পরে দেব)। সত্যেন্দ্রনাথ ঠিক কী করেছিলেন? ... ...

- পাতা : ৪৫৪৪৪৩৪২৪১৪০৩৯৩৮৩৭৩৬

-

গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, Naresh Jana, যোষিতা)

(লিখছেন... পলিটিশিয়ান, হীরেন সিংহরায়, পলিটিশিয়ান)

(লিখছেন... যোষিতা, যোষিতা, সমরেশ মুখার্জী)

(লিখছেন... Prativa Sarker, Naresh Jana)

(লিখছেন... )

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, অরিন, সমরেশ মুখার্জী)

(লিখছেন... দ, সুদীপ্ত, সুদীপ্ত)

(লিখছেন... দ)

(লিখছেন... Amit, হীরেন সিংহরায়, হীরেন সিংহরায়)

(লিখছেন... )

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... অরিন, অরিন)

(লিখছেন... পাপাঙ্গুল)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... jsl, মনমাঝি)

(লিখছেন... অরিন, &/, অরিন)

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- হরিদাস পাল- গুরুচণ্ডা৯ র ব্লগের কোন লেখা অন্যত্র প্রকাশ করলে লেখকের অনুমতি ও গুরুচণ্ডা৯ র উল্লেখ বাণছনীয় । টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই । ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত ।