-

বুলবুলভাজা

-

এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়।

বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচণ্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। - গুরুভার আমার গুরু গুরুতে নতুন? বন্ধুদের জানান

- সময়ানুক্রমে | সদ্য আলোচিত | মন্তব্য অনুসারে | পঠিত অনুসারে | লেখক তালিকা

-

- নতুন আলোচনা

-

বিষয়ের শিরোনাম*:বিষয়বস্তু*:

- পাতা : ২৩৮২৩৭২৩৬২৩৫২৩৪২৩৩২৩২২৩১২৩০২২৯

রসুইঘরের রোয়াক (দ্বিতীয় ভাগ) - ১৫ - স্মৃতি ভদ্র

বুলবুলভাজা | খ্যাঁটন : খানা জানা-অজানা | ০৮ ডিসেম্বর ২০২২ | ১৭৫৯ বার পঠিত | মন্তব্য : ৬, লিখছেন (s, Gopa Mukhopadhyay, গোপা মুখোপাধ্যায়)আজ বাড়িতে নিরামিষ পদ হবে সব। তাই দাদুর আজ বাজারে যাবার তাড়াহুড়ো নেই। বাইরবাড়ির কাঠের বেঞ্চিতে বসে পান চিবোচ্ছে আর আইনুল চাচার সাথে জমিজমার গল্প করছে। তবে দাদুর এই আয়েসী সময়ে ঠাকুমার কাজ বেড়ে যায় দ্বিগুণ। খানিক সময় পরপর হয় পান সেজে দেবার আবদার নয়তো চায়ের জন্য হাঁকডাক। কিন্তু আজ ঠাকুমার এসব বাড়তি কাজের সময় কই? ... ...

পাকশালার গুরুচণ্ডালি (৫৪) - শারদা মণ্ডল

বুলবুলভাজা | খ্যাঁটন : হেঁশেলে হুঁশিয়ার | ০৮ ডিসেম্বর ২০২২ | ১০৩৬ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (kk, Sara Man)পালো একটা কন্দ জাতীয় ছোট গাছ, হলুদ গাছের মত দেখতে, পাতাটা হলুদের থেকে সামান্য মোটা। তার থেকে লম্বাটে গোল একধরণের কন্দ বেরোয়। ঐ কন্দ তুলে কুচি কুচি করে কেটে জলে চটকে তার ক্বাথটা বের করে নেওয়া হয়। অনেকটা নারকেল থেকে দুধ বার করার মতন। তারপর ঐ জলটা রেখে দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে সাদা একধরণের পদার্থ মানে পালোর শ্বেতসারটা নিচে থিতিয়ে পড়ে। তারপর রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। মাটি ফুটিফাটা হলে যেমন দেখতে লাগে, সেই আকারে ঐ সাদা অধঃক্ষেপটা অসমঞ্জস টুকরোতে ভেঙ্গে যায়। কেউ আবার ঐজলে একটু এলাচ বা অন্য কোন মশলা মিশিয়ে দেয়। তাতে একটা সুন্দর ফ্লেভার চলে আসে। এবারে ঐ টুকরোগুলো বয়ামে ভরে রাখা হয়। জলে মিশিয়ে এর শরবত আমার ভীষণ প্রিয়। আর পৈটিক গোলমালে একেবারে ঘরোয়া অব্যর্থ টোটকা। পুজোয় অবশ্য এটা সুজির মত রান্না করা হয়, কাচের অস্বচ্ছ ক্রিস্টালের মত দেখতে লাগে। ... ...

ডেভিড লিভিংস্টোনের খোঁজে-১০৩ - হেনরি মর্টন স্ট্যানলে

বুলবুলভাজা | ভ্রমণ : যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে | ০৮ ডিসেম্বর ২০২২ | ৮০১ বার পঠিতলিভিংস্টোন ও আমি, টাঙ্গানিকা হ্রদের উত্তর প্রান্ত দেখতে যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করার পরে যদি জিজিদের অযৌক্তিক দাবি বা ভয়ের কাছে নতি স্বীকার করে, রুসিজি নদীর সমস্যার সমাধান না করেই উন্যানয়েম্বেতে ফিরতে বাধ্য হতাম, তাহলে নিশ্চিতভাবেই দেশে ফিরে সকলের ঠাট্টা তামাশার পাত্র হতাম। কিন্তু জানতাম যে জিজিদের, বিশেষ করে ওই হাস্যকর বর্বর কানেনা সর্দারকে দলে নেওয়ার জন্যেই ক্যাপ্টেন বার্টন ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই আমরা সতর্ক ছিলাম। বুঝেছিলাম যে এই ভৌগলিক সমস্যাটার সমাধানের ক্ষেত্রে এই ধরনের লোকেরা আমাদের কোন সাহায্যই করবে না। আমাদের সঙ্গে কয়েকজন ভাল নাবিক ছিল, খুবই অনুগত। ভাবলাম, শুধু একটা ক্যানো ধার করতে পারলেই সবকিছু ঠিকঠাক হবে। ... ...

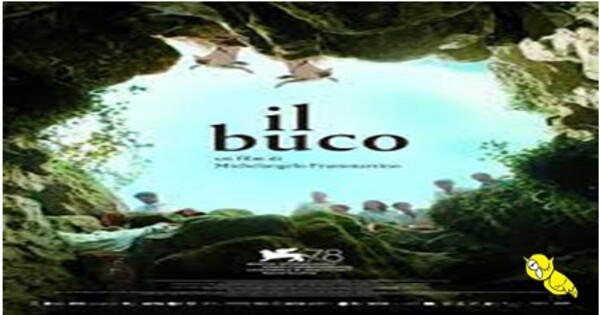

মাইকেলেঞ্জেলো ফ্র্যামার্টিনোর 'দি হোল' - একটি অতীন্দ্রিয় ডকু-ফিচার - শুভদীপ ঘোষ

বুলবুলভাজা | আলোচনা : সিনেমা | ০৭ ডিসেম্বর ২০২২ | ১৬৫০ বার পঠিত | মন্তব্য : ১০, লিখছেন (Subhadeep Ghosh, শঙ্কর, Subhadeep Ghosh)৬০-র দশক। ইতালির অর্থনীতিতে জোয়ার আসে এই সময়। উত্তর ইতালিতে তৈরি হয় সেই সময়ের বিচারে ইউরোপের সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং। অন্যদিকে ইতালির দক্ষিণ ভাগে ক্যালাব্রিয়ান অন্তঃভূমিতে এই সময়ই একদল স্পিলিওলজিস্ট অভিযান চালান বিফুর্তোর অতলে। আবিষ্কৃত হয় ইউরোপের গভীরতম গুহা! ইতালির চলচ্চিত্র পরিচালক মাইকেলেঞ্জেলো ফ্র্যামার্টিনো(১৯৬৮-) স্পিলিওলজিস্টদের এই অভিযানকে কেন্দ্র করে ২০২১ সালে তৈরি করেছেন 'ইল বুকো' বা 'দি হোল'। বলা-বাহুল্য ছবিটির প্রেক্ষাপট ৬১-র ইতালি অর্থাৎ ছবিটি একটি পিরিয়ড ছবি। এই গুহাটি লাইমস্টোনের অর্থাৎ গুহাটির একটা বিশাল ভূতাত্ত্বিক সময় পরিসীমা আছে যা প্রকৃত-প্রস্তাবে বর্তমানের চোখে পৃথিবীর দীর্ঘ ইতিহাসের এক অফস্ক্রিন উপস্থিতি। ভেনিসে ছবিটি প্রদর্শিত হওয়ার পড়ে একটি সাক্ষাৎকারে ফ্র্যামার্টিনো জানান, তিনি মনে করেন মানুষের কাছে চলচ্চিত্রের সবথেকে আকর্ষণীয় ও অভিনব ব্যাপার হল অফস্ক্রিন উপস্থিতি বা অফস্ক্রিন স্পেসের যথোপযুক্ত প্রয়োগ। এর থেকে বোঝা যায় ক্যালাব্রিয়ান অন্তঃভূমির ঐ গুহাকে কেন তিনি বেছে নিয়েছিলেন ছবির বিষয় হিসেবে। কিন্তু শুধু তাই নয়। ... ...

জালিয়াঁওয়ালা বাগের জার্ণাল - প্রতিভা সরকার

বুলবুলভাজা | পড়াবই : প্রথম পাঠ | ০৪ ডিসেম্বর ২০২২ | ১৪৩৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ১০, লিখছেন (একরামূল হক শেখ , guru, স্বাতী রায়)যা ছিল হাহাকার থেকে উদ্ভূত এক বিরাট অনুভূতি-স্থল, দেশপ্রেমের চরম নিশান, তা হয়ে গেল 'বাগান', প্রমোদ-উদ্যান না হলেও ভ্রমণবিলাসীর রম্য কানন! তবে কি পাঞ্জাবেরই একার দায় ইতিহাসের এই রক্ত দিয়ে লেখা অধ্যায়কে অটুট রাখবার? দিল্লি- হরিয়ানা সীমান্তে কিষাণ কিষাণীরা উধম সিং-এর ছবি-আঁকা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে আন্দোলন করেন আর আমরা দলে দলে ছুটি ওয়াগা বর্ডারে, যেখানে দু দেশের ইউনিফর্ম পরা সৈনিকের দল ঝুঁটিওয়ালা মোরগের মতো বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে রোজ অবনমিত করে যার যার দেশের পতাকা। প্রবল করতালি, হাজার মোবাইলের ঝলকে শেষ হয় সেই বিচিত্র নাচনকোঁদন, নকল দেশপ্রেমের উচ্ছাসে আকাশ বাতাস ভরে ওঠে। অথচ জালিয়ানওয়ালাবাগ আমাদের ভ্রমণ সূচিতে কদাচিৎ থাকে, ঘরের শিশুটিকে কখনও বলি না উধম সিং, ভগত সিং-এর কাহিনি! এই সত্যিকারের শহিদ-এ-আজমদের ভুলে গিয়ে নির্মাণ হতে থাকে নতুন শহিদ, ব্রিটিশের কাছে লেখা মুচলেকাকে কার্পেটের নীচে ঠেলে দিয়ে শহিদত্ব আরোপকে নতমস্তকে মেনে নিই। এইখানে, এই পরিস্থিতিতে আলোচ্য বইটির গুরুত্ব অসীম। খুবই সুলিখিত, অজস্র সাদা কালো ছবিতে সাজানো বইটি হাত ধরে আমাদের নিয়ে যায় সঠিক ইতিহাসের কাছে, সেই অর্থে সত্যেরও কাছাকাছি। ... ...

ঠাঁইনাড়া – অন্য পর্ব (২, ৩) - ষষ্ঠ পাণ্ডব

বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : গপ্পো | ০৩ ডিসেম্বর ২০২২ | ১১৩২ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (ষষ্ঠ পাণ্ডব, দ)বাংলা ১৩৪৬ সনে ভারত যখন মহাযুদ্ধে জড়াল, তখন থেকে একটু একটু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আক্রা হতে শুরু করল। ‘জাপানিরা বর্ম্মাতে এসে গেছে, দু’দিন পরে কলকাতায় চলে আসবে’। ‘জাপানি বিমান দুমদাম বোমা ফেলে সব শেষ করে দিচ্ছে’। এমনসব কথা যত বাড়তে থাকল, বাজার থেকে চাল-ডাল ততই উধাও হতে থাকল। বর্ম্মা থেকে আসা গরিবের খাবার ‘পেগু চাল’ একেবারেই মিলল না। মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘায়ের মত ১৩৪৯ সনের আশ্বিন মাসের ঘূর্ণিঝড়ে বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলো তছনছ হয়ে গেল। ঘুর্ণিঝড়ের পরে ধানের রোগবালাই আর পোকার আক্রমণ বেড়ে আমন ধান মার খেয়ে গেল। সে আমলে বোরো নয়, আমনই মূল ফসল ছিল। ফৌজি লোকজন বড় বড় নৌকা পুড়িয়ে দিতে আর গরুর গাড়ি ভেঙে দিতে থাকলে গাঁ থেকে ধানের চালান আর শহরে বা অন্যত্র যেতে পারল না। ১৩৪৮ সনের শীতকালে মোটা চালের দাম ছিল সাড়ে পাঁচ টাকা ছ’টাকা মণ, সেই চালের দাম এক বছরের মাথায় ১৩৪৯ সনের চৈত্র মাসে গিয়ে দাঁড়ায় ১৫ টাকা মণ দরে। ... ...

দক্ষিণ দামোদর জনপদ - কৃষ্ণা মালিক

বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : উপন্যাস | ০৩ ডিসেম্বর ২০২২ | ৯৩০ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (দ, Krishna Malik (Pal ))মস্ত একটা ঠান্ডা সোনার থালার মতো কোজাগরী পূর্ণিমার চাঁদ উঠল। তার আলো এসে পড়ল আমাদের পুব দুয়ারী ঘরের নিকোনো দাওয়ায়। গা শিরশিরে ঠান্ডা ভাব বাতাসে। দূর থেকে ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে। মা জ্যেঠিমা পুজোর জোগাড় করে বামুন ঠাকুরের অপেক্ষায়। ঢাকি একবার বাজিয়ে দিয়েই চলে যাবে। পুরুত এসে দু-চারটে মন্ত্র বলে একটু ঘণ্টা নেড়েই পুজো শেষ করবেন। আজ বেশি সময় দেবার মতো সময় নেই। সবার বাড়িতেই পুজো। ঠাকুরকে চিঁড়ে নারকেল মন্ডা ইত্যাদি নিবেদন করে গেলেই আমরা প্রসাদ পাব। ... ...

পাকশালার গুরুচণ্ডালি (৫৩) - শারদা মণ্ডল

বুলবুলভাজা | খ্যাঁটন : হেঁশেলে হুঁশিয়ার | ০১ ডিসেম্বর ২০২২ | ৮৭৪ বার পঠিতস্বর্গে গেছেন মা, সেই পঞ্চাশের দশকে। আমাদের জন্মের দু’দশক আগেই তিনি গত হয়েছেন। আমরা শুধু গল্প শুনেছি। আমার মা বাবার বিয়ে হয়েছিল ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার বছরে। মায়ের তখন চোদ্দ বছর বয়েস। ভব আপা মায়ের পিসশাশুড়ি। বারো বছরে বিধবা। মায়ের কাছেই শুনেছি – তাঁর লম্বা চওড়া চেহারা, ফর্সা রং, টিকোল নাক, ধবধবে থান পরা, সবাই ডাকত ভবপা – ভব আপাকে দেখে নাকি চোখ ফেরানো যেত না। কিন্তু কেউ কাছে ভিড়তে পারত না, এমনই তাঁর ব্যক্তিত্ব। কারোর তোয়াক্কা রাখতেন না। তাঁর দাপটে বাড়ি থেকে পাড়া কাঁপত। সেই যুগের গ্রামে এমনধারা মহিলা একেবারেই ব্যতিক্রমী। নিজের আলাদা ঘর, স্বপাক আহার। সঙ্গে থাকত পনেরো-ষোলোটা বিড়াল। ... ...

ডেভিড লিভিংস্টোনের খোঁজে-১০২ - হেনরি মর্টন স্ট্যানলে

বুলবুলভাজা | ভ্রমণ : যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে | ০১ ডিসেম্বর ২০২২ | ৭৩৩ বার পঠিতএটা সত্যিই দুঃখজনক যে, আবিষ্কারকরা যেটাকে অবিসংবাদিত সত্যি বলে জেনেছেন, সেটাও বলতে পারবেন না, বললেই তাঁদের দাগিয়ে দেওয়া হবে যে তাঁরা দেশের ভৌগোলিকদের প্রিয় তত্ত্বগুলির বিরোধিতা করার জন্য দল বেঁধেছেন। বা অভিযোগ করা হবে যে সুপরিচিত তথ্যগুলোকে তাঁরা বিকৃত করছেন। বিদগ্ধ মিঃ কুলি' একজন আরবের কথার ভিত্তিতে একটা গোটা মধ্য আফ্রিকা জোড়া বৃহৎ হ্রদের রূপরেখা এঁকেছিলেন। সেই হ্রদ নিয়াসা, টাঙ্গানিকা ও এন'ইয়ানজা ইত্যাদি বেশ কয়েকটা হ্রদকে জুড়ে রয়েছে। এদিকে লিভিংস্টোন, বার্টন, স্পেক, গ্রান্ট, ওয়েকফিল্ড, নিউ, রোশার, ইয়োন্ডারডেকেন এবং বেকার যখন প্রমাণ করলেন যে, এগুলো একটা না অনেকগুলো আলাদা আলাদা হ্রদ, আলাদা আলাদা নামের, দূরে দূরে ছড়ানো, তখন কেন তিনি একবারও স্বীকার করবেন না যে তিনি ভুল করেছেন? ... ...

পূর্ব ইউরোপের ডায়েরি – কাজাখস্তান ১ - হীরেন সিংহরায়

বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : ইতিহাস | ২৬ নভেম্বর ২০২২ | ১৭১৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ৮, লিখছেন (:|:, গ্রুপ এইচ , &/)মেয়েদের নাম রাশিয়ান ও তুর্কিক, দুই ধরনের। কিন্তু পদবীটি হবে রাশিয়ান স্টাইলে স্বামী বা পিতার নাম অনুযায়ী ওভা অথবা এভা। যেমন গুলনারার পুরো নাম গুলনারা গালিমোভা। আর এক মন্ত্রী নাতালিয়া করজোভা! প্রায় তিরিশ বছর যিনি রাষ্ট্রপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন তাঁর নাম নুর সুলতান নজরবায়েভ। তাঁর এক মেয়ের নাম দিনারা নুরসুলতানোভনা নজরবায়েভা – তিনি বিলিওনেয়ার। নতুন রাজধানীর নাম নুর সুলতান। যেমনটি সচরাচর হয়ে থাকে! ... ...

সীমানা - ১৮ - শেখরনাথ মুখোপাধ্যায়

বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : উপন্যাস | ২৬ নভেম্বর ২০২২ | ২৬৪৮ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (Ranjan Roy)পবিত্র বোধ হয় আবার কিছু বলবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সুভাষ নজরুলের দিকে তাকিয়ে বলল, নজরুল সাহেব, আজ সকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আপনি যখন কনফার্ম করলেন আপনিই নজরুল ইসলাম, আমি তখনই আপনাকে একটা প্রস্তাব দেব ভাবছিলাম। সেই জন্যেই আমি আপনার নবযুগের কথাটা তুলছিলাম। আপনারা তো এতক্ষণে শুনেইছেন, কয়েকমাস আগে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবার বাসনায় আমি চিত্তরঞ্জন দাশ মশায়ের সঙ্গে দেখা করি। তিনি অতি স্নেহে আমাকে তাঁর সঙ্গী করতে রাজি হলেন। আমাকে তিনি প্রথম দিনেই দুটো কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন; এক, গৌড়ীয় বিদ্যায়তনের অধ্যক্ষতা, এবং দুই, বাংলায় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রচারের দায়িত্ব। ওই যে স্টেট্স্ম্যানের মন্তব্যের যে-কথা পবিত্রবাবু বলছিলেন সেটা ওই প্রচারেরই একটা অংশবিশেষ। কিন্তু আমার বাসনা আছে, বাংলার কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটা বাংলা দৈনিকপত্র বের করার। আমি ভাবছিলাম, এ ব্যাপারে যদি আপনার সক্রিয় সাহায্য পাওয়া যায়। ... ...

দক্ষিণ দামোদর জনপদ - কৃষ্ণা মালিক

বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : উপন্যাস | ২৬ নভেম্বর ২০২২ | ৯৫২ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (Ranjan Roy, কৃষ্ণা মালিক পাল)শিবিরা এত গরীব, ওদের কীকরে সংসার চলে সেটা একটা ভাবার বিষয়। কেউ জিগ্যেস করলে শিবি তার কাজের ফিরিস্তি দেয়, “বাড়ির মেয়েদের কাচ থে কিচু না কিচু কাজ জুটেই যায়। কেউ বলে, শিবি চাল পাছড়ে দে – শিবি চাল বেছে দে – শিবি উঠোন ঝাঁট দিয়ে দে – গোয়াল পরিষ্কার করে দে, ধান ভেনে দে, চাল কুটে দে—কত কত ফাই ফরমাশ! মিলনীও কাজ করে সমান তালে। তবে ছেলেদের সমান মজুরি ও পায় নে কুনোদিনই। অবশ্য আমিও পাই না।তবু বোনের থে কিচু বেশি মজুরি পাই মেয়েদের মদ্যি বেশি চৌকোস বলে”। অথচ সে পরিশ্রমে, দক্ষতায় পুরুষদের সঙ্গে সমানে তাল মেলাতে পারে। কিন্তু সেকথা মানছেটা কে? ... ...

সেই যে শিরীন ... বাস্কেটবল, হকি আর ক্রিকেটে - সুচেতনা মুখোপাধ্যায়

বুলবুলভাজা | আলোচনা : খেলা | ২৫ নভেম্বর ২০২২ | ১০৬৭ বার পঠিত | মন্তব্য : ৭, লিখছেন (হীরেন সিংহরায়, Subhadeep Ghosh, aranya)শিরীন, একমাত্র ভারতীয় খেলোয়াড় যিনি একটি-দুটি নয়, তিন -তিনটি খেলায় আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন… বিদেশের কিংবদন্তি ইয়ান বথাম, ভিভ রিচার্ডস, জন্টি রোডস…আর বিস্মৃত শিরীন কন্ট্র্যাক্টর কিয়াসের মধ্যে কোন মিল কি আদৌ আছে?... অথবা ভারতের কোটার রামস্বামী, সোমনাথ চোপড়া, ইফতিকার আলী খান পতৌদি বা হালের সোহিনী কুমারী বা যুজবেন্দ্র চাহালের সঙ্গেই বা শিরীন কন্ট্র্যাক্টর কিয়াসের কতখানি মিল বা অমিল?? ... ...

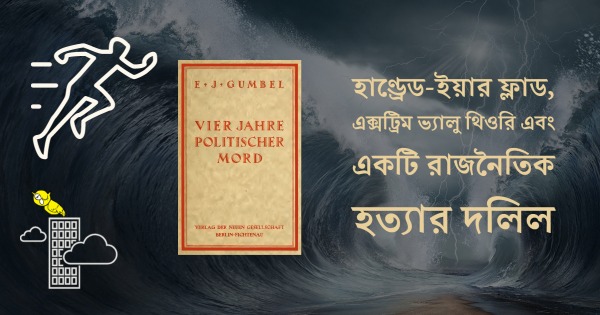

হাণ্ড্রেড-ইয়ার ফ্লাড, এক্সট্রিম ভ্যালু থিওরি এবং একটি রাজনৈতিক হত্যার দলিল - যদুবাবু

বুলবুলভাজা | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২৫ নভেম্বর ২০২২ | ১৮৬৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৮, লিখছেন (হীরেন সিংহরায়, পলিটিশিয়ান, র২হ)ভয়াবহ বন্যার সম্ভাবনার কথা ভেবে তর-তম করেন ভূবিজ্ঞানীরা, হাণ্ড্রেড ইয়ার ফ্লাড, ফাইভ-হান্ড্রেড ইয়ার ফ্লাড, থাউজ্যান্ড … ইত্যাদি। কিন্তু, এই হাণ্ড্রেড-ইয়ারস ফ্লাডের মতো এমন ঘটনা যা হয়তো কোথায় একবার-ও হয়নি আগে, বা হলেও হয়তো সেই কোন মান্ধাতার আমলে, সেই বিরল থেকে বিরলতম দুর্ঘটনার মোকাবিলা করার পরিকল্পনা করবেন কেমনে? একটা নির্দিষ্ট প্রশ্ন ভাবলে সুবিধে হয়, ধরুন আপনি সেই ছোটোবেলার হান্স ব্রিঙ্কারের গল্পের মত এক ডাচ গ্রামের লোক, বন্যার জল আটকাতে চারদিকে এমন বাঁধ দিতে চান, যাতে আগামী একশো, কি হাজার বছরের বন্যার জল-ও কক্ষণো সেই বাঁধ টপকাতে না পারে, এইবার ভাবুন কত উঁচু বাঁধ বানাবেন হান্স? উচ্চতা মাপবেন কী করে সেই অনাগত বিপুল তরঙ্গের? আধুনিক বিজ্ঞানের বহু বহু প্রশ্নের উত্তর যে রাশিবিজ্ঞান দিয়েছে সে তো বলাই বাহুল্য। সেসব প্রশ্নের উত্তর যোগানোর জন্য তথ্য (ডেটা)-ও তো আছে প্রচুর পরিমাণে, বরং দরকারের চেয়ে কিছু হয়তো বেশিই। কিন্তু এই ধরণের এক্সট্রিম ইভেন্টের (চূড়ান্ত?) সম্ভাবনা মাপার সূত্রটি ধরতে গেলে সেইসব অঙ্কের ভাঁড়ারেও কিছু কমতি পড়ে যায়। দরকার পড়ে অন্য একরকমে প্রোবাবিলিটি থিয়োরি – থিয়োরি অফ এক্সট্রিমস। ... ...

রসুইঘরের রোয়াক (দ্বিতীয় ভাগ) - ১৪ - স্মৃতি ভদ্র

বুলবুলভাজা | খ্যাঁটন : খানা জানা-অজানা | ২৪ নভেম্বর ২০২২ | ১৩২৯ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (R.K)ঠাকুমা কচুপাতা নেবার আগে এ-গাছ ও-গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিচ্ছে। ঠাকুমার বাগানে মাচা ভরা ঝিঙে ধুন্দল ঝুলছে। আর শিউলি গাছ বেয়ে উঠে গেছে পুঁইয়ের লতা। তবে এসবে আমার মন বসে না। আমি শ্বেতকাঞ্চনের ঝাড় ঘেঁষে দাঁড়ালাম। মাটি থেকে দেবদারুর ফল কুড়িয়ে পুকুরের জলে ছুঁড়ে মারলাম। পড়ন্ত আগবেলায় রোদের তাপে ঝিমিয়ে থাকা পুকুরটায় ঢেউ উঠল, কোণায় কোণায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকা সবুজ মাথা তোলা হেলেঞ্চা শাকগুলো নড়েচড়ে উঠলো। আর ঠিক তখনি তাঁতঘর ঘেঁষা নিমগাছটা থেকে ডেকে উঠল কুটুম পাখি, কুটুম আসুক, কুটুম আসুক… ... ...

পাকশালার গুরুচণ্ডালি (৫২) - শারদা মণ্ডল

বুলবুলভাজা | খ্যাঁটন : হেঁশেলে হুঁশিয়ার | ২৪ নভেম্বর ২০২২ | ১১৫৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (Kishore Ghosal, Sara Man)ভারি মুশকিল হল তো। অনেক বছর আগে একবার যেদিন সংসদে জঙ্গি হামলা হল, সেদিন সবাই মিলে ঘরে ঘরে, ল্যাবরেটরিতে আঁতিপাঁতি খুঁজে সব ছাত্রছাত্রীকে বাইরে বার করে বাড়ি পাঠিয়েছিলাম। ছেলেমেয়েগুলো অনেকেই রেলপথে দূর থেকে আসে। কখন কী ঘটে যায় আশঙ্কা ছিল। এখন তো সেসব কিছু হয়নি রে বাবা। দাঙ্গা-হাঙ্গামা দূর, মারপিটও হয়নি কোথাও। চারদিক শান্ত। অসুখের জন্য কলেজ বন্ধ হয় – এ কেমন অসুখ! আশ্চর্য তো। ... ...

ডেভিড লিভিংস্টোনের খোঁজে-১০১ - হেনরি মর্টন স্ট্যানলে

বুলবুলভাজা | ভ্রমণ : যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে | ২৪ নভেম্বর ২০২২ | ৭৪৫ বার পঠিতদু'জন আরবও এই ধাতুর আশায় রুয়ার কাটাঙ্গা নামের জায়গাটাতে হাজির; তবে সংকীর্ণ গিরিখাতে খননের বিষয়ে তাদের কিছুই জানা নেই, অতএব তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই কম। এইসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় আবিষ্কারগুলি করার ঠিক আগে ডাঃ লিভিংস্টোন ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার সঙ্গীরা আর এক পাও এগোতে রাজি নয়। একটা বড় দল ছাড়া তারা এগোতে ভয় পাচ্ছিল; আর, মান্যুয়েমায় দলবল জোগাড় করা সম্ভব ছিল না, ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডাক্তার উজিজির দিকে মুখ ফেরাতে বাধ্য হয়েছিলেন। ... ...

ধ্রুবপুত্র - রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

বুলবুলভাজা | পড়াবই : বই পছন্দসই | ২০ নভেম্বর ২০২২ | ১২৩৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (দ)সত্য না ইন্দ্রজাল? এ প্রশ্নের উত্তর আকাশের মেঘে। "আজ দীপাবলি। বিশালার ঘরে ঘরে ধনদাত্রী লক্ষ্মীর আরাধনা, অলক্ষ্মীর বিদায়। সন্ধ্যায় এই বিশালা নগর - অবন্তী দেশের রাজধানী উজ্জয়িনী, কণকশৃঙ্গ মহাকালেশ্বর মন্দির, দুই নদী শিপ্রা, গন্ধবতীর বুক দীপের আলোয় আলোকিত হবে। অবন্তী দেশের প্রতিটি গৃহের দুয়ারে, বাতায়নে প্রদীপ জ্বলবে। আজ দীপোৎসব, আলোকোৎসব ,কোথাও কোন অন্ধকার থাকবে না।" মনের গভীরে জ্বলে উঠল অপূর্ব এক আলো। মুহূর্তে পৌঁছে গেলাম ভারতবর্ষের এক প্রাচীন নগরীতে। বর্ণনার কুশলতায় বহুযুগ আগের সেই দীপাবলির রাতের আলোকময় সন্ধ্যার ছবিটি আঁকা হয়ে গেল। সাহিত্যিক অমর মিত্রের 'ধ্রুবপুত্র' উপন্যাস শুরু থেকেই পাঠক মনে সঞ্চার করে এক মুগ্ধতার বোধ। ... ...

যে গল্প বিশ্ব জয় করে এলো - পুরুষোত্তম সিংহ

বুলবুলভাজা | পড়াবই : বই কথা কও | ২০ নভেম্বর ২০২২ | ১৩৮৬ বার পঠিত | মন্তব্য : ৭, লিখছেন (ইন্দ্রাণী, পুরুষোত্তম সিংহ , ইন্দ্রাণী)গাঁওবুড়ো এক যাত্রাপথের গল্প। বলে যেতে পারে হাঁটার গল্প। হাঁটতে হাঁটতে সুখ অনুসন্ধানের গল্প। সুখ এখানে বিভ্রম। কিন্তু সন্ধানটা জরুরি। যে সন্ধান, আত্মজিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। সুখের স্বপ্ন দেখায়। মানুষ তো সুখের সন্ধানে বাঁচে। সমস্ত প্রাপ্তির মধ্যেও আরেকটু সুখ বা সমস্ত অপ্রাপ্তির মধ্যেও সামান্য সুখের সন্ধান করে। ‘গাঁওবুড়ো’ তেমনই এক গল্প যেখানে বিভ্রমকে সামনে রেখে বিভ্রমের বাস্তবতাকে আবিষ্কার করে জনপদ জীবনের চরম অর্থনৈতিক অস্বচ্ছন্দতার নিত্য নৈমিত্তিক দিনলিপি। রাঙা পথের জীর্ণ চিত্রে জার্নির ক্লান্তিতে মেঠো সুরে ব্যক্তি ও সমষ্টির ব্যথিত কোলাহল সহ রূপহীন-রংহীন মানুষের সমস্ত না পাওয়া ও পথের দিকে চেয়ে থাকার উদাসীন সোপান। যে ভূগোলে কিছুই নেই, যেখানে বাঁচার তীব্র আকুতি নিয়ে মানুষ বাঁচে-স্বপ্ন দেখে, সেখানে কেউ কেউ অলীক জাল রচনা করে আরও দুই মুহূর্তের স্বপ্নের হাতছানি দিয়ে যায়, ‘গাঁওবুড়ো’ সেই স্বপ্ন হাতছানির গল্প। ... ...

ঠাঁইনাড়া – অন্য পর্ব (১) - ষষ্ঠ পাণ্ডব

বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : গপ্পো | ২০ নভেম্বর ২০২২ | ১৪৯৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ১০, লিখছেন (ষষ্ঠ পাণ্ডব, গোপা মুখোপাধ্যায়, গোপা মুখোপাধ্যায়)বাংলা পড়া শেখার কথা সায়েরা একদিন ভয়ে ভয়ে আলীর দাদীকে বলেও ফেলে। আলীর দাদী কিন্তু মোটেও রাগ করলেন না। উলটো তিনি বললেন, মেয়েদের বাংলা পড়তে ও লিখতে, গোনাগুনতি শিখতে পারা উচিত। তাহলে তারা নামাজ শিক্ষাসহ ইসলামী বইগুলো পড়তে পারবে, নিজের বাচ্চাকাচ্চাকে দ্বীনি এলেম শেখাতে পারবে, খসম দূরে কোথাও কাজে গেলে তাঁকে চিঠি লিখতে পারবে, চিঠি লিখে নিজের বাবা-মায়ের খোঁজও নিতে পারবে। তাছাড়া মেয়েরা যদি গোনাগুনতি না শেখে, পাই পাই হিসেব করতে না পারে তাহলে সংসারের আয়-রোজগার বারো ভূতে লুটে খাবে। সায়েরার ইচ্ছার কথা শুনে আলীর দাদী ঠিক করলেন তিনি মেয়েদেরকে বাংলা আর হিসেবও শেখাবেন। এই কথা জানার পরে মেয়েদের বাবারা তো বটেই আলীর চাচা (কাকা) মান্নাফ, ইয়ার নবী আর হারুনও বেঁকে বসলেন। ... ...

- পাতা : ২৩৮২৩৭২৩৬২৩৫২৩৪২৩৩২৩২২৩১২৩০২২৯

-

গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, kk, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, kk, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... b, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)

(লিখছেন... )

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... b)

(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, সুদীপ্ত, ফরিদা)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... অরিন, সমরেশ মুখার্জী, Arindam Basu)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, হীরেন সিংহরায়, Debabrata Mandal )

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... lcm, পাঠক, সুকি)

(লিখছেন... এঃ, সত্যেন্দু সান্যাল, সুদীপ্ত)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Arindam Basu, Arindam Basu, Arindam Basu)

(লিখছেন... Arindam Basu, Kunal Chattopadhyay, Arindam Basu)

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- বুলবুলভাজা গুরুচন্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগ। এই বিভাগে প্রকাশিত লেখা অন্যত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯ ও লেখকের অনুমতি ও উল্লেখ প্রয়োজনীয় । টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই । ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত ।