- খেরোর খাতা

-

ইতিহাস টিতিহাস

সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায় লেখকের গ্রাহক হোন

সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায় লেখকের গ্রাহক হোন

২৪ মে ২০২৩ | ৬০৮ বার পঠিত - ইতিহাস, এক্কেবারে টিভি চ্যানেলের মতোই বস্তু। কোনটা দেখাবেন, কতটা দেখাবেন, কীভাবে দেখাবেন, তার উপরেই পুরো গপ্পোটা দাঁড়িয়ে আছে। একটু আগে রামমোহন রায়কে নিয়ে একটা লেখা পড়ছিলাম, পড়তে পড়তে আরেকবার মনে হল। জিনিসটার একটা বিচ্ছিরিরকম মজা আছে। ধরুন, আমি যদি বলি সতীদাহ কী, তাহলে আপনি কী বলবেন? শুধু আপনি কেন, প্রসঙ্গটা এলেই আমি আপনি সবাই দুলে দুলে বলব, পুরাতন ভারতীয় সমাজে বিধবাদের পুড়িয়ে মারার মতো বর্বর এক প্রথা চালু ছিল। রামমোহন রায় এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এবং ইংরেজের সহায়তায় আইন পাশ করিয়ে সতীদাহ নিবারণ করেন।

এবার ধরুন, আমি যদি বলি দাসব্যবসা কী, তাহলে আপনি কী বলবেন? আমেরিকার, মূলত দক্ষিণদিকে কালো মানুষদের ক্রীতদাস করে রাখার বর্বর প্রথা চালু ছিল। আব্রাহাম লিঙ্কন এসে... ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন আমি যদি থামিয়ে দিয়ে বলি, না না, উনবিংশ শতকে বাংলার দাসব্যবসা, তাহলে আপনি শুনে বলবেন, ধ্যার, সেটা আবার কী। যে ল্যাজই ছিলনা, তা দিয়ে কী লঙ্কাকান্ড হয়েছে, সে কথা বলব কীকরে। অথচ, ব্যাপারটা মোটেও গুলবাজি নয়। এ রীতিমতো নথিভুক্ত ইতিহাস, যে, অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকে, ক্রীতদাস ব্যবস্থা রমরম করে চলেছে, শহর কলকাতায়। ১৮২৫ সালেও সমাচার দর্পণে বেরোচ্ছে কন্যাবিক্রয়ের খবর। পরের বছরই ডিরোজিও পড়াতে আসবেন হিন্দু কলেজে, ইয়ং বেঙ্গল ইত্যাদি তৈরি হবে। ১৮২৮ সালে রামমোহন রায় যখন ব্রাহ্মসমাজ তৈরি করছেন, সে বছরই কাগজে বেরোচ্ছে ভার্যা বিক্রয়ের খবর। সবই রিপোর্টিংএর মতো সহজ ও অনাবিল। এই দুটি উদাহরণই বিনয় ঘোষের বইয়ে আছে। এবং শুধু এই দুটি না, ১৭০০-১৮০০ ইংরেজের ক্যালকাটা গেজেটে ভর্তি থাকত 'ক্রীতদাস পালিয়েছে, ধরে আনতে পারলে পুরষ্কার। চিনতে অসুবিধে নেই, পায়ে বেড়ি এবং গায়ে ছেঁকার দাগ আছে।' জাতীয় বিজ্ঞাপন। বলাবাহুল্য এসব সায়েবদের দেওয়া বিজ্ঞাপন। শখানেক দাসদাসী এবং কয়েকগন্ডা ক্রীতদাস না থাকলে পদস্থ ইউরোপিয়ানদের চলতনা সেই সময়। ক্রীতদাস মানে ক্রীতদাসই, অর্থাৎ কিনা তার সঙ্গে যা খুশি করা যায়।

কথা হল, সব নথিভুক্ত থাকলেও, এইসব তথ্য আমাদের ইতিহাস চেতনায় নেই কেন? কারণ, জিনিসটা টিভি চ্যানেলেরই মতো। এক্ষেত্রে টিভি চ্যানেলের মতোই ইতিহাসের মালিকানা ইউরোপিয়ানদের। তারা সতীদাহের মতো বর্বর প্রথা থেকে ভারতবাসীকে উদ্ধার করেছে, এই খবরে পশ্চিমের গৌরব আছে। কিন্তু তারা নিজেরাই যে কলকাতায় ক্রীতদাস-প্রথা চালু করেছিল, এইটা বললে মুখ পুড়ে কালো হয়ে যাবে। এবং তার চেয়েও বড় কথা হল, এই দাসপ্রথা আর সতীদাহর মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে, সেটা ইউরোপীয় আখ্যানগুলি কিছুতেই সামনে আনবেনা এবং আনতে দেবেনা। কী সেই সম্পর্ক? না, পুরোনো ভারতবর্ষে সতী এবং দাসপ্রথা, দুইই চালু ছিল। কিন্তু কতটা? মুঘল আমলে কড়া আইন ছিল সতীদাহ আটকানোর জন্য, কেবলমাত্র স্থানীয় প্রশাসকের বহুবার আটকানোর চেষ্টার পরেও কেউ স্ব-ইচ্ছায় সহমরণে যাবার জেদ ধরে বসে থাকলে, তবেই অনুমতি মিলত। এবং এই আইনটা অনুসরণও করা হত। আর দাসপ্রথা চালু থাকলেও সেসব আসত বিদেশ থেকে। নিজের দেশের লোককে বিক্রি করে দাস বানিয়ে রাখার প্রথা ছিলই না, ফলে আটকানোর প্রশ্নই নেই।

এই দুটোরই বহুল প্রচলন হয় ইংরেজ আমলে। দাস চালান করার সংস্কৃতি এদেশে প্রথম আনে পর্তুগিজরা। আর নিজের দেশেই দাস বিক্রি এবং সতীদাহ, দুটোরই বাড়বাড়ন্ত শুরু হয় ইংরেজ আমলে, ১৭৭০ সালের মন্বন্তরের পর। এটাকে আমরা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলে জানি, যাতে গোটা জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই গায়েব হয়ে গিয়েছিল। একটা স্বচ্ছল দেশকে ভিখিরিতে পরিণত করা হয়েছিল। ভিখিরিরা না খেয়ে মরার চেয়ে নিজের স্ত্রী-সন্তান এমনকি নিজেকে বেচে দেওয়াও শ্রেয় মনে করত বহু ক্ষেত্রে। স্বামীর মৃত্যুর পর মহিলারাদেরও অধিকাংশেরই বেঁচে থাকার বিশেষ উপায় ছিলনা। তার উপর সীমিত সম্পদ নিয়ে ছিল কামড়াকমড়ি। বিধবাকে সম্পদের ভাগ দেবার চেয়ে পুড়িয়ে মারাই শ্রেয়, ইত্যাদি। বাবু এবং সায়েব, দুই নব্য ধনকুবেরের উদ্ভব হয়েছিল। এর মধ্যে সায়েবদের নৈতিকতার কোনো বালাই ছিলনা। সুশাসন দেবারও কোনো ইচ্ছে ছিলনা। লোকে মরে মরুক, মুনাফা হলেই হল। ফলে নিজেরাও ক্রীতদাস রাখত তারা, আর কে কার বৌকে পুড়িয়ে মারছে, ওসব দেশীয় কারবারে খামোখা নাক গলানোর দরকারটাই বা কী, পয়সা এলেই হল - এই ছিল দর্শন।

এই পুরো জিনিসটা একান্তই যে ইংরেজ শাসনের সুফল, সেটা ঢাকার জন্যই নানা ইতিহাস ফাঁদা। আদিযুগ থেকেই দেশীয়রা বিধবা দেখলেই পুড়িয়ে মারে, এই বর্বর প্রথা থেকে ইংরেজরা উদ্ধার করে, এরকম একটা গপ্পো ফাঁদা। আদতে কিন্তু এই প্রথাবিরোধী আইন ছিল, তার প্রয়োগও হত, ইংরেজদের কারণেই জিনিসটার বাড়বাড়ন্ত হয়, এবং নিজেদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করে আইন আবার চালু করতে ইংরেজদের সত্তর-আশি বছর লেগে যায়। পুরোটাই অপশাসন, বর্বরতা এবং অপদার্থতার গপ্পো। সত্তর-আশি বছরেও হবার কথা না, রামমোহন ঘেঁটি ধরে নাড়া না দিলে কবে হত, সন্দেহ আছে। দাসব্যবসা যেমন বন্ধ করতে ১৮৪০ এর দশক হয়ে গিয়েছিল। তার বছর কুড়ি পরেই রবীন্দ্রনাথ জন্মাবেন। এ তো গেল সতীদাহ। আর দাসপ্রথার ব্যাপারটা তো মূলধারার পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি থেকে একেবারে চেপেই দেওয়া হয়। দেশীয়দের সতীদাহ নামক বর্বরতা থেকে উদ্ধারের মধ্যে একটা গৌরব আছে, কিন্তু নিজেদের দাসব্যবসা থেকে নিজেরাই নেটিভদের মুক্তি দিল ইংরেজরা, এতে ইউরোপিয়ানদের কলঙ্ক ছাড়াই আর কিছু নেই।

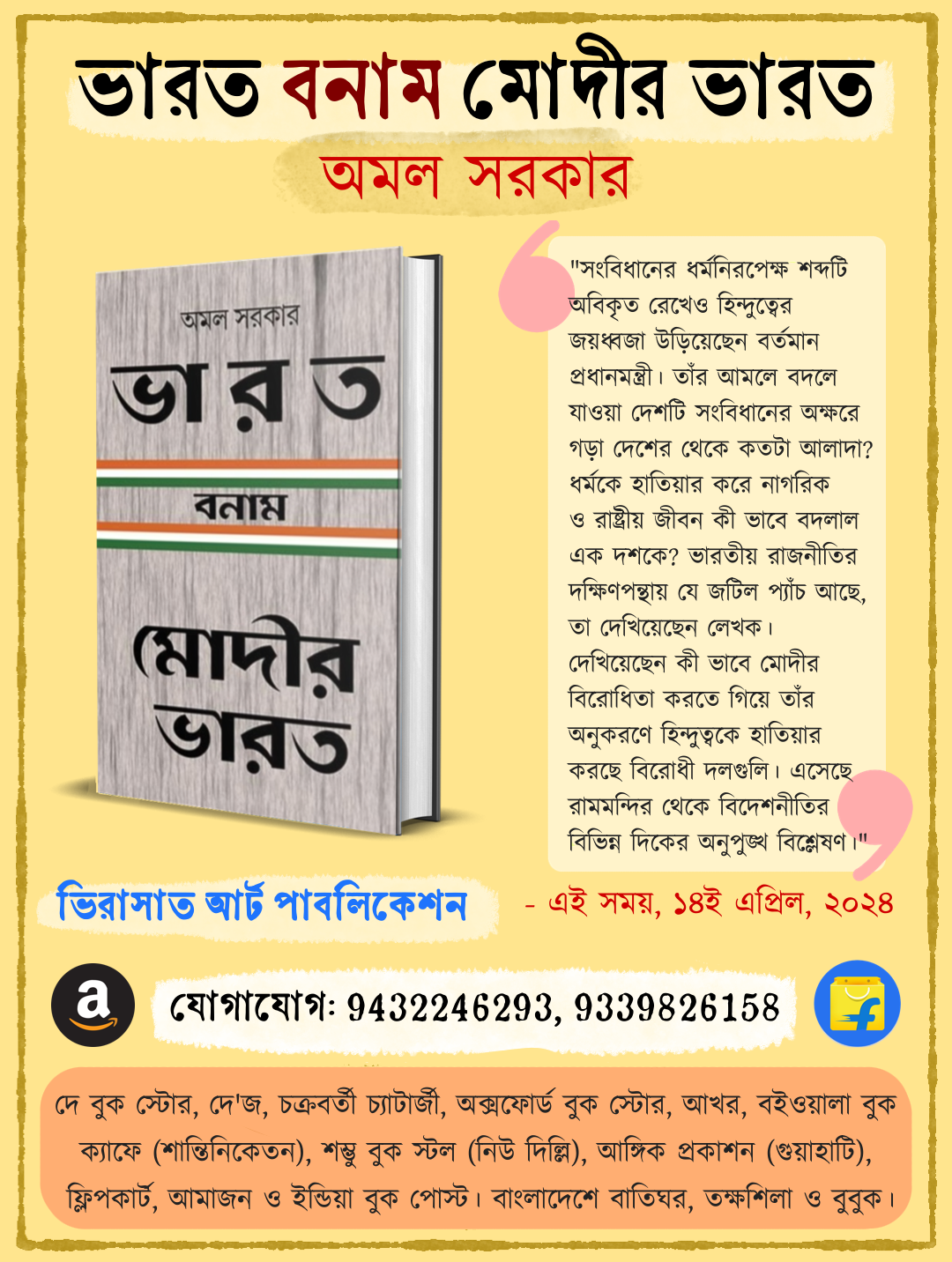

আমরা এই সম্পাদিত ইতিহাস পড়েছি। পড়েছি যে, মধ্যযুগের ইতিহাস অন্ধকারময়। ভারত ছিল অসভ্যতায় ভর্তি, কলা-বিজ্ঞানের কোনো উন্নতি হয়নি, ইংরেজরা এসে উদ্ধার করে অন্ধকার থেকে এনলাইটেনমেন্টে নিয়ে যায়। মেনেও নিয়েছি একরকম করে। টিভি চ্যানেলের ইরাক-যুদ্ধ বা ইউক্রেন-যুদ্ধের ন্যারেটিভ যেমন মেনে নিই। আদতে ইতিহাস বলুন বা টিভি চ্যানেল দুটো একই বস্তু। কোনটা দেখাবেন, কতটা দেখাবেন, কীভাবে দেখাবেন, তার উপরেই পুরো গপ্পোটা দাঁড়িয়ে আছে। জাতিভেদাক্রান্ত প্রাচীন ভারত, বা নারীর অধিকার চূড়ান্ত ভাবে খর্ব করা ভারত, এই গপ্পেরই অংশ। যার মধুর উপসংহার হল ইউরোপের বাতিঘর হয়ে আলো দেখানো দিয়ে। এর পুরোটাই গপ্পোকথা তা আমি বলছিনা। তবে সম্পাদিত ইতিহাস তো, দেখা বা পড়ার সময় একটু খেয়াল করা ভালো। বস্তুত আমাদের ইতিহাস বইয়ে তিনটে জিনিস ভালো করে পড়ানো উচিত, যে তিনটি বাঙালির জীবনের বিপর্যয়। এক, ১৭৭০ এর মন্বন্তর। দুই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মন্বন্তর। তিন, দেশভাগ। কোনোটাই পড়ানো হয়না সেভাবে। এক তো ইংরেজ-প্রভুদের প্রতি হ্যাংলামি এখনও আছে। দুই, দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধোত্তর মন্বন্তর এবং দেশভাগ এসব নিয়ে নানা কায়েমী স্বার্থ ছিল এখনও আছে। জনম মুখার্জি যতই বই লিখুন, সে জিনিস সীমিত কিছু পাঠকের বাইরে বেরোবেনা কখনও।পুঃ সঙ্গের ছবিটি সংবাদপত্রের একটি বিজ্ঞাপনের। বিনয় ঘোষের বই থেকে নেওয়া।

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

পলিটিশিয়ান | 2603:8001:b102:14fa:29cb:29de:f4ba:9384 | ২৪ মে ২০২৩ ০৮:২৩520026

পলিটিশিয়ান | 2603:8001:b102:14fa:29cb:29de:f4ba:9384 | ২৪ মে ২০২৩ ০৮:২৩520026- দাসজাতির অনেক পাপ। আজকেও সাদা প্রভু রাগ করবেন বলে সরদার উধম অস্কারে অফিসিয়াল এন্ট্রি করে না এই জাতি।ইতিহাস!!

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... )

(লিখছেন... অরিন)

(লিখছেন... kk, রমিত চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লব রহমান)

(লিখছেন... Aranya )

(লিখছেন... পাপাঙ্গুল)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... সৃষ্টিছাড়া, সমরেশ মুখার্জী)

(লিখছেন... Prabhas Sen, Ranjan Roy, পড়ুন)

(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, Kishore Ghosal, সমরেশ মুখার্জী)

(লিখছেন... Muhammad Sadequzzaman Sharif, Muhammad Sadequzzaman Sharif, দীপ)

(লিখছেন... dc, পলিটিশিয়ান, dc)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... পাপাঙ্গুল)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... jsl)

(লিখছেন... অরিন, &/, অরিন)

(লিখছেন... lcm, পাঠক, সুকি)

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।

গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।

অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।

যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : [email protected] ।

মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি

বার পঠিত