-

বুলবুলভাজা আলোচনা

বুলবুলভাজা আলোচনা

-

এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়।

বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচণ্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। - গুরুভার আমার গুরু গুরুতে নতুন? বন্ধুদের জানান

- সময়ানুক্রমে | সদ্য আলোচিত | মন্তব্য অনুসারে | পঠিত অনুসারে | লেখক তালিকা

-

- নতুন আলোচনা

-

বিষয়ের শিরোনাম*:বিষয়বস্তু*:

- পাতা : ৮৬৮৫৮৪৮৩৮২৮১৮০৭৯৭৮৭৭

সিএএ-র ফাঁদে মতুয়ারা - শান্তনীল রায়

বুলবুলভাজা | আলোচনা : রাজনীতি | ২৫ এপ্রিল ২০২৪ | ১৪১ বার পঠিতবাংলার উদ্বাস্তু প্রধান এলাকাগুলিতে কান পাতলেই শোনা যায় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে নানা গুঞ্জন। চব্বিশের লোকসভা ভোটে এই অঞ্চলগুলিতে জিততে বিজেপির মাস্টার্স স্ট্রোক এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)। বিজেপি বারবার করে বলছে, সিএএ নাগরিকত্ব প্রদানের আইন, নাগরিকত্ব হরণের নয়। আর সেই আশাতেই বুক বেঁধেছে এক বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তু মানুষ। সিএএ-র বিষয়ে সম্যক ধারণা ছাড়াই। তবে দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত সাহ দেশবাসীকে যেভাবে ক্রোনোলজি বুঝিয়েছিলেন, তা থেকে অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে বিজেপির মনোবাসনা কেবল সিএএ -তে থেমে থাকবার নয়। প্রথমে সিএএ, তারপর এনআরসি (জাতীয় নাগরিক পঞ্জী)। আর যার পরিণতি হতে পারে উদ্বাস্তুদের জন্য ভয়ানক। ... ...

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে…….. - সোমনাথ গুহ

বুলবুলভাজা | আলোচনা : রাজনীতি | ২৫ এপ্রিল ২০২৪ | ১৫১ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (অরিন, aranya)মার্চ ও এপ্রিল পরপর দু মাসে দুজন স্বনামধন্য সমাজ ও মানবাধিকার কর্মী দীর্ঘ কারাবাসের নরক-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। গত ৭ই মার্চ অধ্যাপক জি এন সাইবাবা প্রায় এক দশকের কারাবাসের পর নাগপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি পান। এর প্রায় এক মাস বাদে ভীমা কোরেগাঁও (বিকে) মামলায় ধৃত নারী ও দলিত অধিকার কর্মী, অধ্যাপক সোমা সেন জামিন পান। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই দুজনের মুক্তি অবশ্যই স্বস্তিদায়ক, কিন্তু যা ঢের বেশি অস্বস্তিকর তা হচ্ছে তাঁদের গ্রেপ্তার, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁদের বিচার বা বিচার না-হওয়া পুরো বিচারব্যবস্থার স্বরূপকে নগ্ন করে দিয়েছে। সাইবাবার কাহিনি বহু চর্চিত, তবুও সেটাকে আমরা ফিরে দেখব এবং কোন কারণে অধ্যাপক সোমা সেন সহ ভীমা কোরেগাঁও মামলায় ধৃত অন্যান্যদের এতো বছর কারাবাস করতে হল, এবং কয়েকজনকে এখনো করতে হচ্ছে, সেটা বোঝার চেষ্টা করব। ... ...

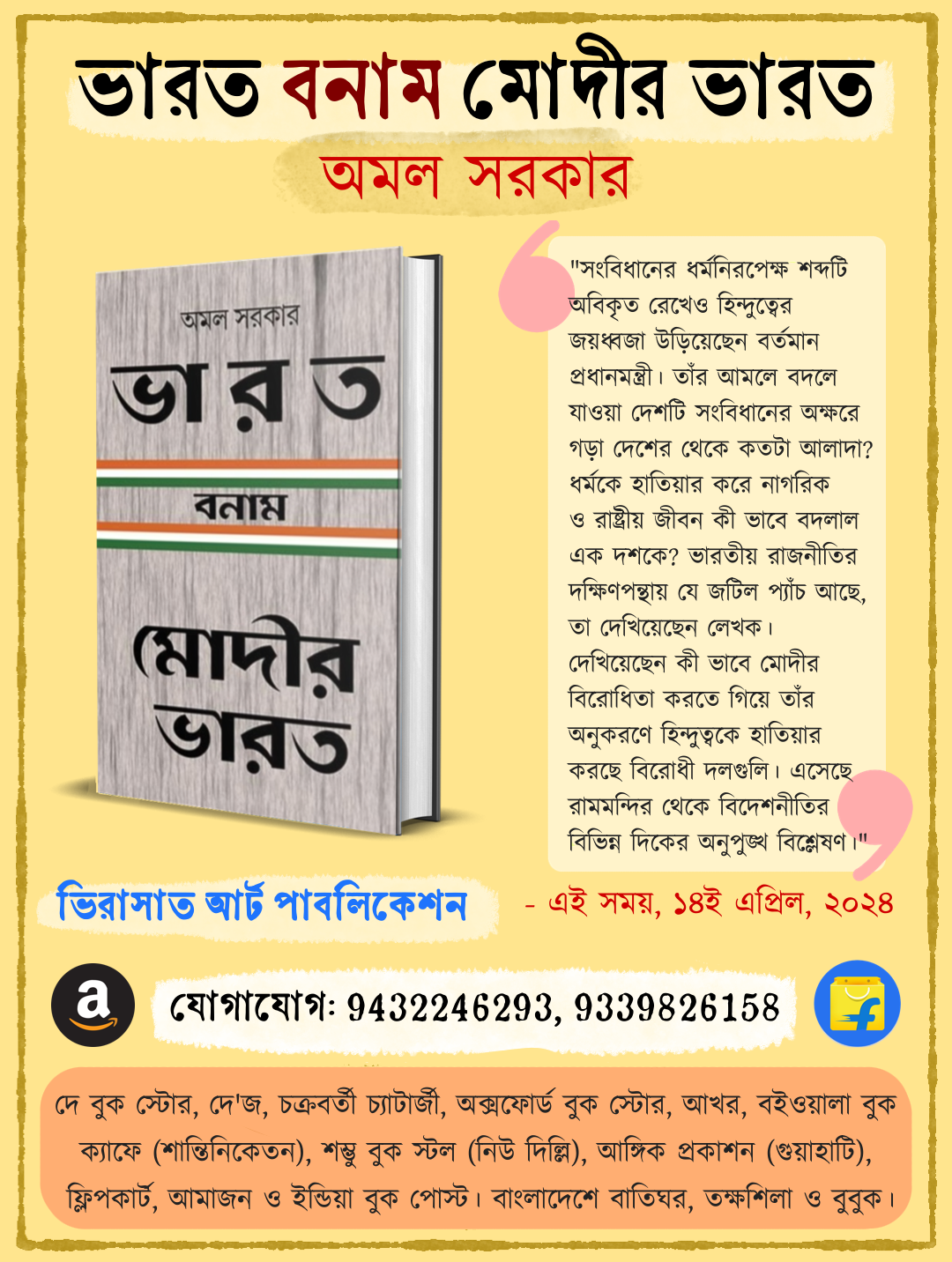

শাসককে প্রশ্ন করলেই দেশদ্রোহিতার তকমা! - ডঃ দেবর্ষি ভট্টাচার্য

বুলবুলভাজা | আলোচনা : রাজনীতি | ২৩ এপ্রিল ২০২৪ | ২৫৯ বার পঠিতগোকারাকণ্ডা নাগা (জি এন) সাঁইবাবা। পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে শৈশবকাল থেকেই শারীরিকভাবে পঙ্গু। ফলস্বরূপ, পাঁচ বছর বয়স থেকেই হুইল চেয়ার ছাড়া চলাচলে অক্ষম। মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। বিদগ্ধ লেখক। রাষ্ট্রীয় দমন পীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদী। রাষ্ট্রীয় মদতে সংগঠিত ‘অপারেশন গ্রীনহান্টের’ কট্টর সমালোচক। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ রামলাল আনন্দ কলেজের ইংরাজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। বর্তমান বয়স ৫৭ বছর। শারীরিকভাবে ৯০ শতাংশ প্রতিবন্ধী এবং প্রায় চলৎশক্তি রহিত। আত্মগোপন করে থাকা মাওবাদীদের লেখাপড়া শিখিয়ে রাষ্ট্র বিরোধী হিংসাত্মক কার্যকলাপে প্ররোচিত করার অভিযোগে ২০১৪ সালের ৯ই মে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ... ...

ইলেকটোরাল বন্ড, ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি এবং আমাদের সহনশীলতার পরীক্ষা - জয়ন্ত ভট্টাচার্য

বুলবুলভাজা | আলোচনা : রাজনীতি | ১৯ এপ্রিল ২০২৪ | ৭২৯ বার পঠিত | মন্তব্য : ৮, লিখছেন (অরিন, Soumya Chakraborty , সুপ্রিয় লাহিড়ী)ভোটের ঠিক আগে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি কত টাকার ইলেকটোরাল বন্ড কিনেছে এ নিয়ে কয়েকদিন আগেও সর্বস্তরের (প্রিন্ট এবং ইলেকট্রোনিক) সংবাদমাধ্যমে বেশ কিছুদিন ধরে খবর হচ্ছিল। ইলেকটোরাল বন্ড এবং ওষুধ কোম্পানির নিবিড় যোগ নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে। শিক্ষিত জনতার একটি বড় অংশই, আশা করা যায়, এ বিষয়ে অবহিত। শুধু কিছু তথ্য প্রাসঙ্গিক হবার কারণে যোগ করা যায়। এবং, ভেবে দেখতে হবে, এর সাথে আমাদের দেশের ওষুধনীতি, নির্বাচনী রাজনীতি ও জনস্বাস্থ্যের সংযোগ আছে। ... ... হেটেরো গ্রুপসের মতো একই পরম্পরায় ইন্টাস, লুপিন, ম্যানকাইন্ড, মাইক্রোল্যাবস, টরেন্ট ফার্মা, জাইডাস ফার্মা, গ্লেনমার্ক, সিপলা ইত্যাদি কোম্পানির অফিসে প্রথমে দুর্নীতি ও আর্থিক অনিয়মের জন্য হানা দেওয়া হয় এবং এরপরে সবাই ইলেকটোরাল বন্ড কেনে কোটি কোটি টাকার। ওষুধের দামের ওপরে এর প্রভাব সহজেই অনুময়ে। দান-খয়রাতি করার জন্য এরা টাকা খরচ করেনা। ওষুধের মার্কেটিং (যার মধ্যে ডাক্তারকে দেওয়া উপঢৌকনও আছে) ইত্যাদির জন্য কোটি কোটি খরচ করে। না করলে হয়তো ওষুধের দাম সাধারণ মানুষের আরেকটু নাগালের মধ্যে থাকতে পারত। ... ...

কীভাবে লোকসভা নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করা যায়? - যোগেন্দ্র যাদব

বুলবুলভাজা | আলোচনা : রাজনীতি | ১১ এপ্রিল ২০২৪ | ১৫৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (প্রাক্তন আমলাদের অভিযোগ)দিল্লির ঐতিহাসিক রামলীলা ময়দানে ৩১ মার্চ, রবিবার "লোকতন্ত্র বাঁচাও" ব্যানারে ইন্ডিয়া জোটের সমাবেশে অভূতপূর্ব দাবিপত্র পেশ করা ভারতের গণতন্ত্রের সামনে একটি বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এই সমাবেশে উপস্থিত দেশের সমস্ত বিরোধী দলের নেতারা সর্বসম্মতিক্রমে একটি পাঁচ দফা দাবিপত্র প্রদান করেন যা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে যে অনিয়ম চলছে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী সরাসরি এই নির্বাচনে "ম্যাচ ফিক্সিং" এর অভিযোগ করেছেন এবং বলেছেন, এই ফিক্সিং বিজেপি কিছু বড় কর্পোরেটদের সহায়তায় করছে যাতে তারা নিজেদের ইচ্ছে মতো সংবিধান পরিবর্তন করতে পারে। ... ...

লোহিয়া বনাম লোহিয়াবাদী – কিষাণ পট্টনায়েক - যোগেন্দ্র যাদব

বুলবুলভাজা | আলোচনা : রাজনীতি | ০২ এপ্রিল ২০২৪ | ২৫০ বার পঠিতরাজনীতিতে কেউ যখন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন তাঁর বক্তব্যও কর্মের সমার্থক হয়ে ওঠে। যে ক্ষমতা ও পদে আবদ্ধ নয় তাঁর বাক স্বাধীনতা বেশি হওয়া উচিত। লোহিয়া নিজে চেয়েছিলেন বাকস্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার। সে কারণে তিনি ক্ষমতা ও পদে আবদ্ধ ছিলেন না, কমিটিতেও অংশ নেননি। তাঁর অনুগামীরা ক্ষমতা ও পদ আঁকড়ে থাকতে চায়, কিন্তু কথা বলার শৃঙ্খলাহীনতাকে তাদের অধিকার বলে মনে করে। সম্প্রতি, যখন একজন সরকারী লোহিয়াবাদী নেতা দলীয় সভাপতির নরোরা শিবিরের ভাষণকে শৃঙ্খলাহীন বলে অভিহিত করেছেন, তখন তিনি আসলে তাঁর ভাষণকেই নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং নিজের বাক স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। যে কারণে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় ... ...

বিশ্বজোড়া ফাঁদ - মহুয়া সেন মুখোপাধ্যায়

বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ২৯ মার্চ ২০২৪ | ৫৮৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ৬, লিখছেন (দীপঙ্কর দাশগুপ্ত , দীপ্তসুন্দর, Arindam Basu)তিনি কিভাবে জানবেন একই ঘরে অবস্থানকারী পরিবারের সদস্যদের কাছে সম্পূর্ণ আলাদা ভিডিও আসে? কিছুতেই বুঝতে পারেন না কিভাবে একটি বাচ্চা যে মানসিক অবসাদে ভুগছে তার কাছে অজস্র ভিডিও নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে আসতে থাকে, আস্তে আস্তে যা আত্মহত্যায় পথে ঠেলে দেয়? একটা ক্লিক, একটা সার্চের থেকেই তৈরী হতে থাকে এই অ্যালগরিদিমের জাল। আর ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলে অপরিণত মস্তিস্ক। কিছুক্ষণ একটা বিষয় দেখলে বা সার্চ করলে আকৃষ্ট করার উপাদান দিয়ে সময় বাড়ানো- আর বিজ্ঞাপন থেকে আরো আরো রেভিনিউ। ... ...

সংবিধানের 'অনুচ্ছেদ ৩৭০' অবলোপনের ছায়াপথ বেয়ে - ডঃ দেবর্ষি ভট্টাচার্য

বুলবুলভাজা | আলোচনা : রাজনীতি | ২৫ মার্চ ২০২৪ | ৪৬৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন (guru, cm, guru)৫ই অগাস্ট, ২০১৯। ভারত রাষ্ট্র এবং জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের কাছে নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিন। ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতির আদেশনামা বলে বিগত ৭০ বছর ধরে জম্মু-কাশ্মীরে লাগু থাকা ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদের ঐতিহাসিক বিলুপ্তি। শুধু তাই নয়, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে জম্মু-কাশ্মীরের অস্তিত্বকে বিলোপ করে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভাজন। আশ্চর্যজনক হলেও সেইসঙ্গে একথাও ধ্রুব সত্য যে, তা ঘটানো হয়েছিল কাশ্মীরকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ও অবরুদ্ধ করে এবং কাশ্মীরী জনতাকে সম্পূর্ণভাবে অন্ধকারে রেখেই। সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদের এই অবলুপ্তির পক্ষে-বিপক্ষে তথ্যপ্রমাণ ও যুক্তিতর্ক নিয়ে কাঁটাছেঁড়ার আগে জম্মু-কাশ্মীরের ঐতিহাসিক অবস্থান এবং জম্মু-কাশ্মীরে ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭০ প্রবর্তনের সূত্রপাত বিষয়ক কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের সাথে আলাপচারিতা অবশ্য প্রয়োজন। ... ...

‘ইলেক্টোরাল বন্ড’ কি আসন্ন নির্বাচনে এক ভূমিকম্প হিসেবে দেখা দেবে? - যোগেন্দ্র যাদব

বুলবুলভাজা | আলোচনা : রাজনীতি | ২৩ মার্চ ২০২৪ | ৯৬৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ২৫, লিখছেন (অরিন, এবারের ১০০০০ কোটি ঢুকতে চলেছিল! , ভাল বিশ্লেষণ)নির্বাচনী বন্ড নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাল্টে দিতে পারে আসন্ন নির্বাচনের গতিপথ। যদি এ সংক্রান্ত সব প্রশ্ন ও তার জবাব দেশের মানুষের কাছে পৌঁছয়, তবেই এমনটা হবে। মানুষ যদি বুঝতে পারে যে, রাজনীতিতে কালো টাকা দূর করার জন্য নয়, বরং কালো টাকা সাদা করার জন্য এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রতি পদে কেন সরকার নির্বাচনী বন্ডের পরিসংখ্যান আড়াল করার চেষ্টা করেছে তা জনগণ যদি জানতে পারে। দিবালোকে এই ডাকাতির পুরো সত্য প্রকাশ পেলে এই নির্বাচনী বন্ডের এই ব্যাপক দুর্নীতির তুলনায় বোফর্স বা ২জি-এর মতো দুর্নীতির ঘটনাগুলো ছেলের হাতের মোয়ার মত তুচ্ছ মনে হবে। অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিকরা বোফর্সে ৬৪কোটি টাকা ঘুষের অভিযোগ করেছিলেন, যা সরকার কখনওই স্বীকার করেনি এবং আদালতে প্রমাণিত হয়নি। ... ...

বহুত্ববাদী ভারতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কতটা বাস্তব সঙ্গত? - ডঃ দেবর্ষি ভট্টাচার্য

বুলবুলভাজা | আলোচনা : রাজনীতি | ১৪ মার্চ ২০২৪ | ৫৯৭ বার পঠিতসম্প্রতি বিজেপি পরিচালিত, যা রাজ্যপালের অনুমোদন সাপেক্ষে আইনে পরিণত হয়ে সমগ্র উত্তরাখণ্ড রাজ্যে লাগু হবে। উত্তরাখণ্ড সরকারের এই পদক্ষেপ ভারতবর্ষে আবহমান কাল ধরে প্রতিষ্ঠিত ও লালিত ‘বহুত্ববাদ’ সম্পর্কিত বেশ কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নও খুঁড়ে বার করে ফেলেছে। ‘অভিন্ন দেওয়ানি বিধি’ বা ‘ইউসিসি’ আসলে এমন কিছু দেওয়ানি বিধি, যার দ্বারা ধর্ম-বর্ণ-জাতপাত নির্বিশেষে সমাজের সকল অংশের মানুষের ব্যক্তি জীবনের ধারাকে এক সূত্রে বেঁধে রাখার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত জাতীয় নিয়মবিধি, যা সকলের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার, দত্তক ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়সমূহের অভিন্ন নিয়মবিধি ‘ইউসিসি’-র আওতাধীন। ... ...

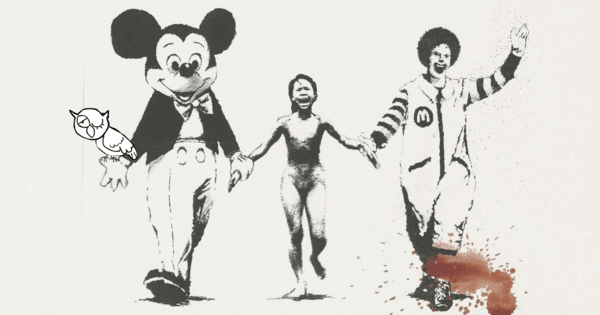

শিল্পের পণ্যায়ন - নিরমাল্লো

বুলবুলভাজা | আলোচনা : ছবিছাব্বা | ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | ৬৯৮ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৮, লিখছেন (সিএস, নিরমাল্লো, সিএস)অস্বাভাবিক দামি জিনিসের উপরে সাধারণ মানুষের একটা স্বভাবসিদ্ধ বৈরিতা কাজ করে। এ অস্বাভাবিক কিছু নয়, আমরা আমাদের দৈনিক জীবনেই বুঝতে পারি। যা আমাদের সাধ্যাতীত তাকে দূরে রেখে জীবনের কঠোর পথে তৈলনিষিক্ত করার নাম স্বাভাবিক জীবন৷ যা সাধ্যাতীত তাকে দূরে রাখবার জন্যেই এই মানসিক দমন প্রক্রিয়া, ডিফেন্স মেকানিজম, আমাদের শিখতেই হয়েছে। মিউজিয়ামে রাখা আকবরের সোনার গ্লাস দেখে আমাদের চিত্ত চাঞ্চল্য হয় না, কারন সেটা সরকারের প্রপার্টি, কিন্তু পাশের বাড়ির হরিপদ যদি অডি গাড়ি কেনে তবে আমরা মনে মনে চটে উঠি। তাই একটা ক্যানভাসে এলোমেলো কটা দাগ, যা হয়তো আমার পাঁচ বছরের বাচ্চাও করে দিত, তাকে কেউ কোটি কোটি টাকা দিয়ে কিনছে, এমনটা ভাবলে একধরণের বিতৃষ্ণা জন্মানো কিছু অস্বাভাবিক নয়। ... ...

অন্নদাতাদের অসম্মান দেশের মানুষকে অপমান - বেবী সাউ

বুলবুলভাজা | আলোচনা : রাজনীতি | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | ৭৪১ বার পঠিত | মন্তব্য : ৬, লিখছেন (Kishore Ghosal, upal mukhopadhyay, হিন্দোল)ভারতের মানুষের আত্মসম্মানবোধ হারিয়ে গিয়েছে। তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন এ দেশে ধর্মের কদর রুটির চেয়ে বেশি। এ দেশে যারা প্রকৃতই আমাদের খেতে দিচ্ছেন, তাঁদের উপর নেমে আসছে অত্যাচার। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পেশা কী?এ প্রশ্নের উত্তরে পুরোহিত, রাজনীতিবিদ, সেনা, বিজ্ঞানী, শ্রমিক নয়, আসবে কৃষকদের কথা। কৃষকরাই আমাদের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছেন। আর তাঁরাই এ দেশের রাজধানীতে ব্রাত্য। এ জন্য এ দেশের শাসকমহলে কোনও লজ্জা তো নেই, বরং শাসনের অহঙ্কার রয়েছে। ... ...

মাসিমা মালপো খামু - কণিষ্ক

বুলবুলভাজা | আলোচনা : রাজনীতি | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | ১০৬৯ বার পঠিত | মন্তব্য : ২৪, লিখছেন (aranya, সুদীপ্ত, পলিটিশিয়ান)রাজ্য মহিলা কমিশন থেকে প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়েছে খোঁজ নিতে। সেই প্রতিনিধি দলও পুলিশের সুরে সুর মিলিয়ে ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে গ্রামে ঘুরে ঘুরেও নারী নির্যাতনের কোনো অভিযোগই তারা নাকি পায়নি। আর অন্যদিকে মিডিয়ার সামনে মুখ খোলার অপরাধে এক অভিযোগকারী মহিলার মুখে গরম লোহার ছেঁকা দেওয়া হয়েছে, আক্রমণের মুখে পড়েছে তার শিশুসন্তান, সমাজবিরোধীদের হাতে মার খেয়ে তার স্বামী ঘরছাড়া। সন্দেশখালির নিপীড়িত মহিলারা এতটাই সন্ত্রস্ত যে আগে যারা সরাসরি মিডিয়ার সামনে মুখ খুলেছিলেন, আজ গামছার আড়ালে পরিচয় লুকাতে হচ্ছে পাছে পরিচয় জেনে আবার গুন্ডাবাহিনী বাড়িতে হানা দেয়। অন্যায্য ভাবে পুরো এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে, ইন্টারনেট বন্ধ করে সন্দেশখালিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল, হাইকোর্টের দাবড়ানি খেয়ে সেটা খারিজ করে আবার অঞ্চল ভিত্তিক ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। ... ...

বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘিরে কিছু ভাবনা - নন্দিনী সেনগুপ্ত

বুলবুলভাজা | আলোচনা : রাজনীতি | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | ১১৫৮ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৫, লিখছেন (তৃষ্ণা বসাক , Anirban, Arindam Basu)প্রথমে অবশ্য খবরগুলোই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। হঠাৎ মনে হয়েছিল যে এটা কি কোনো রাজনৈতিক চক্রান্ত? সামনে লোকসভা নির্বাচন, কিছুদিন আগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেটের সরকারি অফিসারেরা মার খেয়ে এসেছেন সেই জায়গা থেকে এবং সেই অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতা শেখ শাজাহান ফেরার, এই ঘটনাপ্রবাহ তো জানা ছিল। কিন্তু নেতা যে আসলে নেতা নন, মাফিয়া, সেই বিষয়ে আমাদের বিস্তারিত জানা ছিল না। মাফিয়ার সম্পত্তি তো আর দ্বীপের মধ্যে আকাশ থেকে পড়েনা, মাটি থেকে সেখানে গজিয়ে ওঠে না টাকার গাছ। একটু একটু করে মানুষকে শোষণ করে ফুলেফেঁপে ওঠে ক্ষমতার ধ্বজাধারী। সম্পত্তি সেখানে ধ্রুবক, শুধু তার মেরুকরণ ঘটে। ... ...

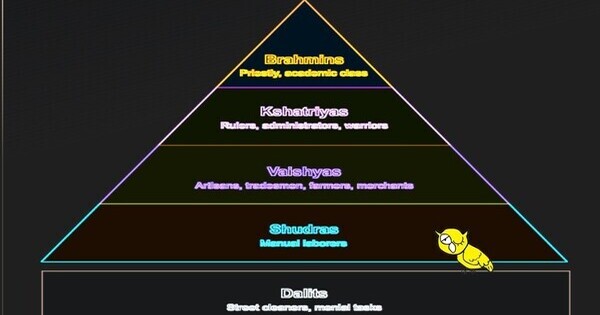

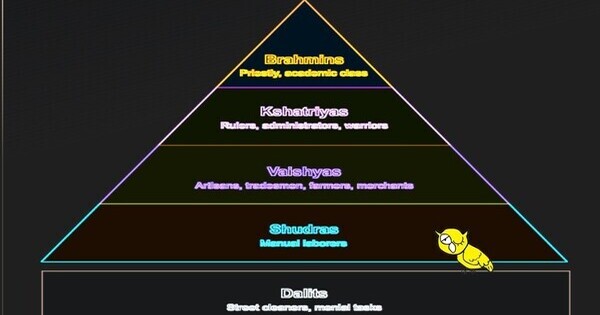

ভারতের সমাজজীবনে জাতের অবস্থান – মার্ক্স, গান্ধী এবং আম্বেদকর - ২ - জয়ন্ত ভট্টাচার্য

বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | ৫৮০ বার পঠিতআমরা এবারে দেখতে চাইব, সমাজ গঠনের এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিয়ে মার্ক্সের কি ধারণা ছিল। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বয়ানে এসবের সংক্ষিপ্ত এবং প্রায়-পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা আমরা জেনে নেব। পার্থ বলছেন – “ভারতবর্ষ নিয়ে পড়াশোনা কিংবা লেখার সময় মার্কস-এর চিন্তায় একটাই মূল প্রশ্ন ছিলঃ ভারতীয় সমাজের ঐতিহাসিক অগ্রগতির সম্ভাবনা কী, কোন পথে সে অগ্রগতি সম্ভব, সে পথে বাধা কোথায়? বিশ্ব-ইতিহাসের ক্রমবিকাশের যে ছক তিনি ইউরোপের সমাজবিবর্তনের ধারা থেকে আবিষ্কার করতে চাইছিলেন, বলা বাহুল্য সেই ছকের সঙ্গে মিলিয়েই ভারতবর্ষ নিয়ে এই প্রশ্ন জেগেছিল তাঁর মনে। ... ...

ভারতের সমাজজীবনে জাতের অবস্থান – মার্ক্স, গান্ধী এবং আম্বেদকর - ১ - জয়ন্ত ভট্টাচার্য

বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | ৫৭২ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (Dr A Habib )খেয়াল করলে বুঝবো, “caste” তথা জাত বিভাজন অক্ষত রইল। একে ছাত্রদের সংখ্যানুপাতে বিচার করে বার্ষিক রিপোর্টে পেশও করা হল। কিন্তু গ্রামীণ বা চলে-আসা ভারতীয় সমাজের ধরনে বিষয়টিকে উচ্চ-নীচ সামাজিক প্রভেদ হিসেবে আর বিচার করা হচ্ছেনা। এক নতুন “সেকুলার সোশ্যাল হায়েরার্কি” তৈরি হল। এর অভ্যন্তরে জাত বিষয়টি বহাল তবিয়তে বেঁচে রইল, কিন্তু একটি রোপিত আধুনিকতা বা “এনগ্র্যাফটেড মডার্নিটি”র চাদর একে পরিয়ে দেওয়া হল। মেডিক্যাল কলেজ সহ হিন্দু কলেজ বা হুগলী মহসিন কলেজের মতো উচ্চশিক্ষার যে নামী প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি হল তার অঘোষিত বাতাবরণ রচিত হল যে জাত আর প্রধান পরিচয় নয়। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনের বাইরে প্রশস্ত আঙ্গিনায় কাঠামোটি অটুট রইল। ... ...

নতুন ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার একটাই স্বপ্ন, তা হল মৈত্রী - যোগেন্দ্র যাদব

বুলবুলভাজা | আলোচনা : রাজনীতি | ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | ৪৩৬ বার পঠিতএই যাত্রা সম্পর্কে তৈরি হওয়া প্রশ্নের যেমন: কেন সরাসরি নির্বাচনী প্রচার করার পরিবর্তে যাত্রায় যাবেন? সবাই যখন রামমন্দিরের কথা বলছে তখন কেন ন্যায়ের কথা বলবেন? কেন উত্তর-পূর্বে এত সময় ব্যয় করা, যেখানে এত কম সংসদীয় আসন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে? এর সহজ উত্তর হল: যে আদর্শ বোধ বিজেপির রাজনৈতিক আখ্যানের টুটি চেপে ধরে বসে আছে এবং নিয়ন্ত্রণ করছে তাকে না হারিয়ে আপনি ভারতীয় জনতা পার্টিকে পরাজিত করতে পারবেন না । ন্যায় যাত্রার লক্ষ্যই হল তা অর্জন করা। ... ...

মর্যাদা পুরুষোত্তম রামের নাম করে মর্যাদাহীনতা - যোগেন্দ্র যাদব

বুলবুলভাজা | আলোচনা : রাজনীতি | ২৪ জানুয়ারি ২০২৪ | ৮৩৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন (r2h, দ, সুনীল পাল)আইনি মর্যাদার চেয়ে বড় প্রশ্ন সাংবিধানিক মর্যাদার। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী (বা সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত কোনও ব্যক্তি) কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করতে পারেন? আমাদের সংবিধানের বিধান স্পষ্ট: সাংবিধানিক কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত ভাবে যেমন খুশি ধর্মীয় বিশ্বাস বা অনুশীলনে অংশগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু একজন পদাধিকারী হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে তা করতে বাধা দেয়। সংবিধান এও বলে যে সরকারকে সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম থেকে সমান দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, যে কোনও একটি ধর্মের প্রতি ঝোঁক সাংবিধানিক মর্যাদার লঙ্ঘন। ২২ জানুয়ারির আচার-অনুষ্ঠানে রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে বিভাজন রেখা ঝাপসা হয়ে গেছে। কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছাড়াই দেশের অন্যান্য ধর্মের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে হিন্দু ধর্মকে। ... ...

কারা সন্ত্রাসবাদী - গৌতম চৌধুরী

বুলবুলভাজা | আলোচনা : রাজনীতি | ০৭ জানুয়ারি ২০২৪ | ১৪০৯ বার পঠিত | মন্তব্য : ৭, লিখছেন ( , কল্লোল, Ranjan Roy)

সংসদে কিছু যুবকের ঢুকে পড়া: মূল যে কথাটা উঠছে না - সুমন সেনগুপ্ত

বুলবুলভাজা | আলোচনা : রাজনীতি | ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ | ৭৭১ বার পঠিতকেন ঐ যুবকেরা সংসদ ভবনে ঢুকে পড়ে, ‘তানাশাহি নেহি চলেগা’ শ্লোগান তুলেছিলেন সেই প্রশ্নও সামনে চলে আসতে পারে। একদিকে বিজেপির ছোট বড় নেতারা, বিষয়টিকে বলছেন, শুধুমাত্র নিরাপত্তাজনিত খামতির ফলে এই ঘটনা ঘটেছে, অন্যদিকে যে যুবকদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁদের ইউএপিএ ধারায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। যদি ধৃত যুবক-যুবতীদের মধ্যে কোনও একটি নামও সংখ্যালঘু মুসলমান হতো, তাহলে কি শাসকদল এবং তাঁদের পোষা গণমাধ্যম এই রকম চুপচাপ থাকতো? তখন কি এই আক্রমণকে সামনে রেখে, তাঁরা হিন্দু মুসলমানের মেরুকরণের রাজনীতি করতেন না? ... ...

- পাতা : ৮৬৮৫৮৪৮৩৮২৮১৮০৭৯৭৮৭৭

-

গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, সমরেশ মুখার্জী)

(লিখছেন... দ)

(লিখছেন... Kishore Ghosal, হীরেন সিংহরায়, হীরেন সিংহরায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... সৃষ্টিছাড়া, সমরেশ মুখার্জী)

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... অরিন, অরিন)

(লিখছেন... পাপাঙ্গুল)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... jsl)

(লিখছেন... অরিন, &/, অরিন)

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- বুলবুলভাজা গুরুচন্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগ। এই বিভাগে প্রকাশিত লেখা অন্যত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯ ও লেখকের অনুমতি ও উল্লেখ প্রয়োজনীয় । টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই । ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত ।