তাজা বুলবুলভাজা...

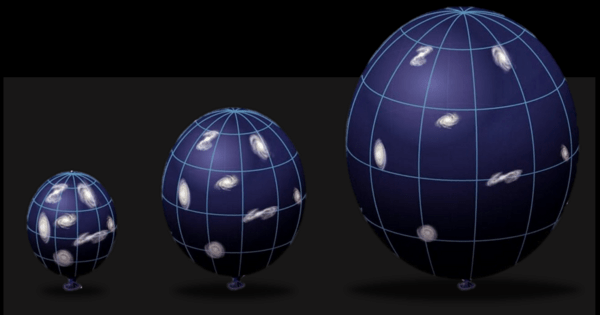

দয়াময়ী-সন্ধেবেলা - জগন্নাথদেব মণ্ডল | সন্ধেবেলা দয়াময়ীর এই কথাটুকু মনে পড়ল দয়াময়ীর দয়াময়ী ছাড়া কেউ নেই। আজানে তখন আকাশ ফেটে গেছে, গলে গলে নামছে অন্ধকারের প্রথম দিককার রঙ। পেয়ারা ফুলের মতো মুখ নিয়ে ও কান পেতে শুনল সরসর করে কোথাও কিছু একটা বাজছে। বোঝা গেল, একেবারে একা একটা তালগাছ মাঠের মাঝখানে হাওয়ায় পাতাদের কাঁপাচ্ছে।ভাত খেতে বসে ওঁর বুক উদাস হয়, একজন কেউ থাকলে ভালো হত। এই এতবড়ো নীলসাদা রঙীন বাড়ি,দেওয়ালে সদ্য চুনকামের গন্ধ বুকে উঠে আসে। চিরকাল মাটির ঘরে, পাতার ঘরে দিন কেটেছে। সরকারি প্রকল্পের একা একা বিধবার মতো ফাঁকা বাড়িতে অস্বস্তি হয়, সন্ধ্যামালতী ফুলের চেয়েও নরম মা দেখে যেতে পারল না এই ঘরদোর।নিজেকে নিজের জল গড়িয়ে নিতে হলে, ভাতের পাতে কাঁচালঙ্কা-নুন বারবার আনতে যেতে হলে ভালো লাগে না। এতো যত্নে করা রান্নাবান্না অর্থহীন হয়ে পড়ে যতোক্ষণ না কেউ সেই খাবার খেয়ে একমুখ হাসিতে তারিফ করে ওঠে। চিংড়ি মাছের মাথার চচ্চড়ি তারিফ না করলেও মুখ তুলে অন্তত বলুক বিচ্ছিরি হয়েছে খেতে, এ রান্না খাওয়া যায় না। পরের দিন সে সব মায়ামমতা ঢেলে এমন মোচাঘন্ট রাঁধবে সেদ্ধ ছোলার তুক কাজে লাগিয়ে যে, কর্তাকে থালা অবধি চেটে খেতে হবে।বিয়ের বয়েস ঢিবি থেকে গড়াতে শুরু করেছে। সাতাশের কোঠায় বয়েস, শীর্ণ হাত দুটো, চোখে পশুপাখির মায়া মাখানো। কেউ না থাকার ছায়ামাখা বাড়িতে তপ্ত রোদে খালি পা ফেলে ফেলে অনেক সন্ন্যাসীরা আসবে আজ।সুতির শাড়ি গায়ে জড়িয়ে ভোরবেলা অনেক সময় নিয়ে চান করে সমস্ত শীতল ফলমূল কাটা সারা, গতরাতে ভেজানো আছে ছোলা ও মুগ , সকালে অঙ্কুরিত হবে, এবারে আমছেঁচাটা করে নিলেই হয়ে যাবে যোগাড়।ওদের পাড়ায় একেক দিন একেক বাড়ি ঘুরে ঘুরে গাজন সন্ন্যাসীরা সেবা নেয়। কতোজন আসবে বলা হয় না। আমবাগানের মাঝে যে ঠান্ডা জলের পুকুর সেখানে একেকজন সন্ন্যাসী স্নান শেষ করলেই ঢাক বেজে ওঠে।এভাবে ওই বাদ্য শুনে শুনে দেওয়ালে দাগ কেটে রাখতে হয়। চারজনের সোজা দাগ হয়ে গেলেই পাঁচ নম্বরে পেট বরাবর দাগ টেনে দিতে হয়, এভাবে অদ্ভূত আঁকচিত্রে বোঝা যায় কতোজন আসবে দুপুরে।পাথরের হামানদিস্তায় কাঁচা আম, গুড়ে কুটে তৈরি হল দেহ ঠান্ডা রাখার আমছেঁচা। সবাই আনন্দ করে খেল ফলমূল। জয় দিল শিবের নামে। তারপর ফিরে গেল চড়ক তলায়। পাড়ার বাচ্চারাও আঁজলায় প্রসাদ নিয়ে ফিরে গেছে, শুধু যায়নি রমা, পাশের বাড়িতে থাকে। বিষধুতুরা ফুলের মতো থুতনি, তুতলে তুতলে কথা বলে, মুখ দিয়ে লাল ঝরে। ভারি ন্যাওটা।- এ পিতি, মেলায় ককন যাবি? একনি আমায় নিয়ে চ।রমা বলে। দয়া ওর মাথার চুলে বিলি কেটে কিছু বলে না। - আমাল এট্টা বনদুক তাই, ঢিক ঢিক কলে থবাইকে মালব, এ পিতি। দয়া বলে - ঠিক আছে বিকেলে রোদ কমলে যাব, এখন বাড়ি যা।- আমাল ভূতের ভয় কলে বালি যেতে।- দিনেবেলা কীসের ভয় খেপি! ঠিক আছে দিয়ে আসি চ, বলে বাড়ির কাছাকাছি হাত ধরে দিয়ে আসে একরত্তি মেয়েটাকে।সারা উঠোন ছেয়ে আছে বয়স্ক পাতায়। পা ধোয়ানো একটু জলে কয়েকটা ছাপ। বাকি জল বসুমতী শোঁ করে পান করেছে।বাইরের দরজা ভেজিয়ে ও উঠোনে খুঁজতে লাগল খগেন দার পায়ের ছাপ। খগেন দা এখন সন্ন্যাসী সেজেছে। শ্যামলা ছিপছিপে চেহারা। দিনের অনেকভাগ সাইকেল চালিয়ে যায়। শহর থেকে একা গিয়ে পাইকারি রেটে মাল খরিদ করে আনে। বাজারে বসে ফল বিক্রি করে। ওর ভালোমানুষ বউ, প্রথম সন্তান নষ্ট হয়ে গেছে, দ্বিতীয়টা মেয়ে, রমার সঙ্গে খেলতে আসে মাঝে মাঝে উঠোনে, দেখলে দয়ার বুক টাটিয়ে ওঠে।খগেন চৈত্রমাসটা কামায়। আজ তরমুজের ফালি শালপাতার বাটিতে দিতে গিয়ে বয়স্ক চোখে দয়া দেখেছে ওর লোমহীন বগল, গভীর নাভি, খেটে খাওয়া শিরা ওঠা হাত। ওই হাত অল্প বয়সে জগদ্ধাত্রী পুজোর রাতে দয়াকে মধুর করেছিল।পুজোর রাত। চারিদিকে অল্প অল্প কুয়াশা। ইস্কুলের পাশে ছমছমে বারান্দায় ওকে শুইয়ে ঝাঁকড়া চুলো মাথাটা বুকে একবার রেখেছিল। খগেনের প্যান্ট তখন কিছুটা নেমে গেছে কোমর থেকে। সারা বুক, পেট ও পেটের নীচে ঘন চুলের দীর্ঘ বনজঙ্গল। সারা গা থেকে ঘুরে ঘুরে দিশি কমলালেবুর কাঁচা ও টক গন্ধ উঠছে। সেই কোন ছোট বয়সের ভয় ও অবশ ভালোলাগার স্মৃতি। ওইটুকু প্রথম পুরুষ স্পর্শ, ওইটুকুই শেষ।দয়াময়ী ছড়ানো ছিটানো কাজ সেরে আবার একবার চান করল। নিজের সেলাই করে জমানো টাকা, মায়ের বিধবা ভাতার পুরোনো টাকা গুনেগেঁথে ফলাহার করে বিছানায় একটু গড়িয়ে নিতে গিয়ে বেলা পড়ে গেল। মাথার কাছে অন্ধকার। রমা ডেকে ফিরে গেছে, মেলা থেকে কেনা লাল আইসক্রিম, পাঁপড়ভাজা দিয়ে গেল মায়ের সঙ্গে এসে।ভালো করে সন্ধে হয়েছে। আজ আবার রাঁধতে ইচ্ছে করছে না। মাথাটা ধরে আছে। দুয়োর বন্ধ করতে করতে দয়াময়ীর আবার মনে পড়ল দয়াময়ীর দয়াময়ী ছাড়া আর কেউ নেই।অবেলায় কিন্তু শোয় না দয়া। আজ শুয়ে ঠান্ডা আইসক্রিম টা মুখে নিল। শরীরে শিহরণ হল। মুখ থেকে বের করে বুক উদলা করে নালঝোল মাখা আইসক্রিম চোখ বন্ধ করে বুকে রাখল। আবার মুখে নিল। বুনো ফলের উগ্র গন্ধ। শরীর শিরশির করছে। লাল রঙের দশটাকা দামের সস্তা আইসক্রিম ওঁকে সুখ দিচ্ছে। এইবার দুই বৃন্তে রঙীন বরফ চেপে ঘোরাতে লাগল চির-আইবুড়ো মেয়ে। দয়ার চোখ জল। শরীর-বিছানা ভিজে গেছে ও ভেসে গেছে। বুকে একটি চ্যাপ্টা রঙের কাঠি পড়ে আছে। কাঠিটা রমার মতো পাতলা। বুক স্নেহে ব্যথা করে।কাঠিটাকে ছুঁয়ে দয়াময়ী ফিসফিস করে বলে-খোকা, তোর মা মরে গেলে মুখে আগুন দিস, আমগাছটা বিক্রি করে গয়ায় পিণ্ডিদান করিস, ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ানোর কষ্ট আমি বইব না রে। এই একা একা বেঁচে থাকার দুঃখ আবার মরে গেলেও একলার কষ্ট আমার আর সইবে না রে।এরপর দয়া শুয়ে শুয়ে কেমন করে যেন গুমরে গুমরে হাসে। দক্ষিণ দিক থেকে গাছের বাজনা শোনা যায়। সাপ বেরিয়েছে গর্ত থেকে গায়ে বাতাস লাগাতে। অনেক রাত হয়ে গেছে।ভক্স পপুলি - যদুবাবু | “In general, a law which has not been voted unanimously involves subjecting men to an opinion which is not their own, or to a decision they believe contrary to their interest. It follows that a very great probability of the truth of this decision is the only reasonable and just grounds according to which one can demand such submission.” - Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, Marquis de Condorcet (September 17, 1743–March 28, 1794)এই লেখাটা যখন লিখছি, অর্থাৎ এই ২০২৪-এর এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে, আমাদের চারদিকে ভোটের দামামা বেজে গেছে। সামাজিক মাধ্যম থেকে শুরু করে সমস্তরকম খবরের চ্যানেল ভরে গেছে ভোট-সংক্রান্ত খবরে, হয় দলবদলের অলীক কুনাট্যরঙ্গ, না হলে অপদার্থ রাজনীতি-ব্যাবসায়ীদের তামাশা, অথবা কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ির মহড়া। ভোট যত এগিয়ে আসবে, নিউজ়-ফিড ভরে যাবে বিচিত্র-বিবিধ সব “ফলিবেই ফলিবে” গোছের ভবিষ্যদ্বাণীতে, আর সেই নিয়ে নিত্যি তুফান উঠবে চায়ের কাপে আর আড্ডায়-তর্কে।ভোটের ফলের পূর্বাভাস অথবা প্রেডিকশন কিন্তু সেই সমস্ত জটিল ধাঁধার মত—পরীক্ষায় যেসব প্রশ্নের উত্তর মাথা খাটিয়ে হোক কিংবা হল-কালেক্ট করে বা স্রেফ আন্দাজে ঢিল মেরে একবার মিলিয়ে দিতে পারেন, কেউ খুব বেশি মাথা ঘামাবে না ঠিক কেমন করে, কোন মেথডে মিলিয়েছেন। আমাদের ভাষায়, ইন্টারপ্রিটেবিলিটির (“কী করে?”) চাইতে অ্যাকিউরেসির (“কতটা মিলেছে”) দর ও কদর অনেক বেশি। আবার এও ঠিক, যে এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার-তিরস্কার দুইই একটু বেশির দিকে। মিলিয়ে দিতে পারলে রাতারাতি সেলিব্রিটি, সবাই এসে থানে গড় করবে—যেমনটা হয়েছে বাবু নেট সিলভারের বেলায়—আর ফস্কে গেলে পাড়ার লোকে এসে বলে যাবে ‘সব ঢপ!’ সেই সঙ্গে, শুধু আপনার না, আপনার গোটা ফিল্ডের পাৎলুন ধরে টানামানি ব্যাপার।সে যাই হোক, আপনাদের যদুবাবু সেফোলজিস্ট নন, রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ পোলিটিক্যাল পানডিট (পন্ডিত) – সেও নন। তবে নেট সিলভারের নামে ধন্যধন্য হয়েছিল যে বছর, যদুবাবুও সেই সময় কিঞ্চিৎ গৌরবে বহুবচ্চন হননি এ কথা বললে ডাহা মিথ্যে বলা হবে। তবে, আজ সে সব না। আজকে প্রেডিকশনের ধারকাছ দিয়েও যাবো না আমরা। বরং আমরা উত্তর খুঁজবো আরও গভীর, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অতিসাধারণ একটি প্রশ্নের – গণতন্ত্র যে নির্বাচনের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে, সেই জনমত কি সবসময়েই অভ্রান্ত? Is the vox populi always correct? সহজ করে বললে, একদল মানুষ অর্থাৎ ভোটদাতা কি সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে সবসময়েই ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন? আরেকভাবে বললে, যে মেজরিটি ভোটিং-এর উপর আমাদের গণতান্ত্রিক কাঠামোটিই দাঁড়িয়ে, সেই মেজরিটি কি সবসময়েই একটি অবজেক্টিভ (অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক) সত্যতে পৌঁছুতে পারে? যদি পারে, তাহলে কখন পারে? আর যদি না পারে, তাহলে ঠিক কেমন ব্যাপার হয় সেটা? সামান্য এদিক-ওদিক দিয়ে কান ঘেঁষে না একেবারে বিচ্ছিরিভাবে ভুল? (এখানে ধরে নেওয়াই হচ্ছে যে একটি অবজেক্টিভ (অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ বা নৈর্ব্যক্তিক) সত্যি আছে, অথবা, নির্বাচনের দিক থেকে ভাবলে সবার জন্যই (তর্কাতীতভাবে) মঙ্গলদায়ক এমন নীতি আছে।এই যে সকলে মিলে ঠিক উত্তরে বা ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর ফেনোমেনন বা ঘটনা, এর-ই পোশাকি নাম “উইজ়ডম অফ ক্রাউড”, বাংলায় “সমষ্টিগত প্রজ্ঞা”। দর্শনে বা বিজ্ঞানের ইতিহাসে উইজ়ডম অফ ক্রাউডকে ব্যাখ্যা করার অথবা সংজ্ঞায় বা সূত্রে ধরার চেষ্টা বহুদিনের। আরও বহু জিনিসের মতোই, এর-ও সুতো ধরে টানতে টানতে পৌঁছে যাই সেই প্রাচীনকালের দার্শনিক অ্যারিস্টোটলের কাছে। ইনফর্মেশন এগ্রিগেশনের, বা তথ্য একত্র করার উপযোগিতার কথা সেই যুগে যারা ভাবতেন, তাঁদের মধ্যে সম্ভবত উনিই প্রথম। তবে, রাশিবিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে “উইজ়ডম অফ ক্রাউডের” অতিপরিচিত গল্প অবশ্যই স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটনের সেই বিখ্যাত এক্সপেরিমেন্ট, যেটি ছাপা হয়েছিল নেচার পত্রিকার মার্চ ১৯৪৯ সালের একটি নিবন্ধে, শিরোনাম “ভক্স পপুলি”। কীরকম ছিল সেই এক্সপেরিমেন্ট? গ্যালটন বর্ণনা দিয়েছেন প্লাইমাউথের একটি মেলার। সেখানে গেলে দেখা যেত একটি হৃষ্টপুষ্ট দুর্ভাগা ষাঁড় (ফ্যাটেনড অক্স) দাঁড়িয়ে আছে মেলার ঠিক মধ্যিখানে। দাঁড়িয়ে থাকার উদ্দেশ্য দর্শকদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা – এই ষাঁড়টিকে কেটেকুটে পরিষ্কার করার পর সেই মাংসের ওজন কত হবে আন্দাজ করার। প্রতিযোগিতার প্রবেশমূল্য ধার্য করা হল ছয় পেনি, আর সবথেকে কাছাকাছি উত্তরের জন্য একটি পুরস্কার। গ্যালটন লিখছেন, ঐ ছয় পেনি মূল্যের উদ্দেশ্য—যাতে কেউ ইয়ার্কি মেরে ভুলভাল আন্দাজ না করেন (‘prevent from practical joking’), আর পুরস্কার পাওয়ার আশায় যারা আন্দাজ করছেন, তাঁরাও যথাসম্ভব সেরা আন্দাজ-ই করবেন (‘put the best bet’)। আর লিখেছেন, প্রতিযোগীদের বেশিরভাগ হয় চাষি, না হলে পশুপালক বা কসাই – কাজেই একেবারেই অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত ব্যাপার নয়। ফল কী হল? গ্যালটনের পেপারে পাই, সেইদিনের ৮০০খানা উত্তরের মধ্যে ১৩টি অসম্পূর্ণ উত্তর বাদ দিয়ে যা পড়ে থাকে, তার মধ্যমা (মিডিয়ান) নিলে দাঁড়ায় ১২০৮ পাউন্ড, আসল ওজন—১১৯৭ পাউণ্ডের—এক শতাংশের মধ্যেই, আর গড় (অর্থাৎ মিন) নিলে উত্তর একেবারেই মিলে যাচ্ছে খাপে-খাপ, যাকে বলে নিখুঁত লক্ষ্যভেদ [Wallis, 2014]। উপসংহারে গ্যালটন মন্তব্য করছেন, “This result is, I think, more creditable to the trustworthiness of a democratic judgment than might have been expected.” …শুধু আন্দাজ-মেলানো বা খেলা নয়, সমষ্টিগত প্রজ্ঞার বিভিন্ন ও বিচিত্র উদাহরণ কিন্তু দেখা যায় আমাদের প্রায় সমস্ত উদ্যোগেই, যেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া (ডিসিশন-মেকিং) আর কিঞ্চিৎ অনিশ্চয়তা (আনসার্টনটি) মিশে আছে এমন সব ক্ষেত্রেই। যদি সত্য ধ্রুবক হয়, আর সমস্ত ভ্রান্তি যদ্দৃচ্ছ, অর্থাৎ এক-একটি ভুল এক-একদিকে টানছে (অর্থাৎ এররগুলো র্যান্ডম, সিস্টেমিক নয়), তাহলে গড় নিলে সেই সব ভুলগুলি কাটাকুটি করে ফলাফলের খুঁতশূন্যতা বা অ্যাকিউরেসি বাড়তে বাধ্য। এই নিয়ে ব্যাপক আলোচনার জন্য পাঠকদের “The Wisdom of the Crowds” [Surowiecki, 2005] বইটি সুপারিশ করে যাই।কিন্তু আজকের গল্প আরও পুরোনো – এরও প্রায় দেড়শো বছর আগের ফ্রান্স যার পটভূমি। ইতিহাস বলে উইজ়ডম অফ ক্রাউডের প্রথম যথাযথ অঙ্কের সূত্র এসেছিল সেই ‘এজ অফ এনলাইটেনমেন্টের’ সময়, ফরাসি বিপ্লবের ঢেউ আছড়ে পড়ার অব্যবহিত আগে। সেই গল্পের নায়ক কনডরসে, পুরো নাম Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquis de Condorcet! কনডরসে-কে বলা হয় “দি লাস্ট অফ দ্য ফিলোজ়ফস”, সেই “আলোকিত যুগের শেষ সাক্ষী” – ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসের একজন অতিমানবিক এবং অবশ্যই ট্র্যাজিক হিরো। তার গপ্পো করতে গেলে গোটা একটা বই-ই লিখে ফেলা যায়, তবু ছোট্ট করে বলি। কনডরসে মানবাধিকার ও সাম্যবাদে বিশ্বাস করতেন – সাম্যবাদ শুধু সব বর্ণের মধ্যেই নয়, সমস্ত অর্থনৈতিক শ্রেণির, এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যেও। স্বল্প জীবনকালেই তিনি ওকালতি করেছিলেন শিক্ষাগত সংস্কার, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, ঔপনিবেশিক দাসত্বের বিলুপ্তি এবং নারীর সমানাধিকার, বিশেষ করে সব জাতির সমতার জন্য এবং নারীদের ভোটাধিকার (উইমেন্স’ সাফ্রেজ) প্রশ্নের। এবং এই শেষতম প্রশ্নে, কনডরসে সেই আলোকিত যুগেও যেন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম [Landes, 2009]। শেষ জীবনে, সেই কুখ্যাত রেইন অফ টেররের রোবস্পিয়েরের ভয়ে আত্মগোপন করা অবস্থাতেও তিনি লিখে চলেছেন তার সেরা কাজ Esquisse — লিখছেন সমাজের অগ্রগতির (“উন্নয়ন” বা “বিকাশ” আজকাল ব্যাঙ্গাত্মক শোনায়) কাঠামো, যার মূল স্তম্ভ মানুষের অসীম পরিপূর্ণতা (indefinite perfectibility of humankind and society)। কনডরসে-র আরও এক অন্যতম অবদান, “সোশ্যাল অ্যারিথমেটিক” – আজকে দাঁড়িয়ে মনে হয় সমাজের বিভিন্ন জটিল সমস্যায়, আর্থিক পরিকল্পনা থেকে জুরি-র সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অথবা জনস্বাস্থ্য, সর্বব্যাপী রাশিবিজ্ঞান বা সম্ভাব্যতা-তত্ত্বের প্রয়োগের এক্কেবারে শুরুর দিকে চিন্তক ও দার্শনিক উনিই।উইজ়ডম অফ ক্রাউডের গল্পে ফিরে আসি আবার। গ্যালটনের ১৬৪ বছর আগে, এই কনডরসে-ই, প্রথম অঙ্কের সূত্রে বেঁধেছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠের ব্যবহার – সমষ্টিগত প্রজ্ঞা অথবা মূর্খামি, দুইই। সেই বিখ্যাত উপপাদ্যটিই আজকে পরিচিত কনডরসে জুরি থিওরেম নামে, সংক্ষেপে CJT [Condorcet, 1785]। সেই উপপাদ্যটিই এখানে ছোট্ট করে, এবং সহজতম ভার্সনটিই, লেখার চেষ্টা করি। এই নিয়েও অবশ্য আস্ত বই আছে - Goodin and Spiekermann [2018], যদি পাঠকদের কারুর বিশদে পড়তে ইচ্ছে করে।আবারও, ধরে নেওয়া যাক একটি অবজেক্টিভ অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ সত্যি বা সেরা বিকল্প আছে, সেটা কী—না জানলেও চলবে, কিন্তু সে আছে, সেইটির জন্যেই ভোটাভুটি হচ্ছে। আর ধরা যাক আমাদের n-সংখ্যক ভোটার আছে, n বিজোড় সংখ্যা (অর্থাৎ “টাই” অসম্ভব)। প্রত্যেক ভোটারের ঠিক বিকল্পে ভোট দেওয়ার সম্ভাবনা ধরা যাক pc, এবং সবার ভোট পড়ে গেলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে “মেজরিটি রুল” অনুযায়ী, অর্থাৎ যে সবথেকে বেশি ভোট পাবেন, সেটিই আমাদের গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত। কনডরসে-র উপপাদ্যে এও ধরে নেওয়া হয়, যে, প্রত্যেক ভোটার ‘স্বতন্ত্র’, ‘দক্ষ’ এবং ‘আন্তরিক’। ‘স্বতন্ত্র’ – অর্থাৎ যে যার নিজের ভোট দিচ্ছেন বা একজনের পছন্দ আরেকজনকে প্রভাবিত করে না। ‘দক্ষ’ – অর্থাৎ, প্রত্যেকের ঠিক বিকল্প খুঁজে নেওয়ার সম্ভাবনা অর্ধেকের থেকে বেশি, যত সামান্যই হোক, এক্কেবারে র্যান্ডম গ্যেস অর্থাৎ ইকির-মিকির-চামচিকির করে আন্দাজে যা-ইচ্ছে-তাই একটা বোতাম টিপে দেওয়ার থেকে তার প্রজ্ঞা বা দক্ষতা একচুল হলেও বেশি। আর শেষ অ্যাজ়াম্পশনের কথা আগেও লিখেছি, ভোটার-রা ‘আন্তরিক’, সিরিয়াস-ও বলা যায়—কেউ ইচ্ছে করে ভুলভাল ভোট দিয়ে নষ্ট করছেন না।কনডরসে-র উপপাদ্য বলে, এই সমস্ত অ্যাজ়াম্পশন সত্যি হলে, দুটো জিনিস হবেই – প্রথমত, মেজরিটি ভোটিং-এর মাধ্যমে ঠিক বিকল্প খুঁজে নেওয়ার সম্ভাব্যতা যেকোনো একজন ভোটারের ঐ এক-ই সম্ভাব্যতার থেকে বেশি হবে, আর যত ভোটারের সংখ্যা বাড়বে, ততই ঐ ঠিক উত্তরে পৌঁছনোর সম্ভাব্যতা ১-এর কাছাকাছি (অর্থাৎ ১০০%-এর কাছাকাছি) পৌঁছবে। সোজা বাংলায়, প্রচুর প্রচুর লোকে ভোট দিলে একেবারে ঠিক উত্তরে বা সেরা বিকল্পে পৌঁছনোর গ্যারান্টি দিচ্ছে CJT!অঙ্কের ফর্মুলা এই নিবন্ধে না দিলেও চলে, এবং ইচ্ছে করলেই এই সূত্রটি সোজা টপকে পরের প্যারায় লাফিয়ে চলে যেতেই পারেন, তবে এত সুন্দর ফর্মুলা, যে না দিয়ে থাকতে পারছি না। CJT বলছে, যদি মেজরিটি ভোটিং-এর সিদ্ধান্ত “ঠিক” হওয়ার সম্ভাব্যতা হয় Pn আর এক-একজন ভোটারের “ঠিক” ভোট দেওয়ার সম্ভাব্যতা হয় pc, তাহলে অল্প অঙ্ক করলেই যে সূত্রটি পাওয়া যায় সেটা এইরকম: অর্থাৎ, CJT বলছে pc >1/2 হলে, অর্থাৎ দক্ষ ভোটার হলেই,১) Pn+2 > Pn (মানে একজনের থেকে তিনজনের গড় নিলে ঠিক উত্তরে পৌঁছনোর সম্ভাবনা বেশি) আর২) Pn → 1 as n → ∞ (মানে যত বেশি দক্ষ ভোটার ভোট দেবেন, তত ১-এর দিকে ক্রমাগত এগিয়ে যাব, নিচের ছবির উপরের ভাগে যেমন দেখা যাচ্ছে।) বলাই বাহুল্য, যে এইটি একটু থেঁতো করে লেখা। এই উপপাদ্য একটু এদিক-ওদিক করলেও টেঁকে, যেমন সবার ঠিক উত্তর দেওয়ার সম্ভাবনা সমান নয়, না হলেও চলে, প্রত্যেকের সম্ভাবনা “আধা সে জ্যায়াদা” হলেই কেল্লা ফতেহ। আরো কিছু খোল ও নলচে পাল্টানো যায়, তবে কিনা, সে রাস্তায় আমরা আজকে যাবো না।এই আশ্চর্য সুন্দর অথচ সহজ আবিষ্কারটি কিন্তু বহুদিন হারিয়ে গেছিল ইতিহাসের গর্ভে। তাকে খুঁজে পাওয়া যায় দীর্ঘ সময় পরে, ডানকান ব্ল্যাক ও অন্যান্যদের ১৯৫৮ সালের একটি গবেষণাপত্রে। শুধু জুরি থিওরেম-ই নয়, কনডরসে-র বিখ্যাত ভোটিং প্যারাডক্সটিও। সেটা আবার আরেক আশ্চর্য জিনিস – ধরা যাক তিনটে পার্টি আছে, ক, খ আর গ। তাহলে, মেজরিটি ভোটিং-এর ফলে এমন হতেই পারে, যে মানুষ ক-র থেকে বেশি পছন্দ করে খ-কে, আবার খয়ের থেকে বেশি গ-কে, অর্থাৎ গ > খ, এবং খ > ক, কিন্তু অঙ্কের মত এর মানেই গ > ক ভোট পাবে তার গ্রান্টি নেই, সবাই ভোট দেওয়ার পর হয়তো দেখা গেল ক, গ-কে হারিয়ে দিয়েছে। খটোমটো করে বললে, ব্যক্তিবিশেষের পছন্দ চক্রাকার নয়।এই যেমন নিচের টেবিলটি দেখুন, আপনি যদি বলেন “গ”-ই সেরা, তক্ষুণি রাম আর শ্যাম বলবে – কেন, আমরা তো “গ”-এর থেকে “খ”-কে বেশি ভালোবাসি। আবার যেই বললেন – ঠিক আছে, তাহলে “খ”-কে জয়ী ঘোষণা করে দাও, তখন রাম আর মধু বলবে – সে কী! আমাদের চোখে তো “ক” অবশ্যই “খ”-এর থেকে ভালো। তাহলে কি “ক”-ই প্রধান-সেবক? নাঃ, শ্যাম আর মধু বলছে তাদের চোখে “গ”>”ক”! এ তো মহা মুশকিল! (উপরের টেবিলে যদু কেন মিসিং সে প্রশ্ন প্লিজ করবেন না।)এই ধাঁধার জট ছাড়াতেও আরেকটা গোটা লেখা দরকার, তবে কিনা, এই ছোট্ট ধাঁধার মধ্যেই লুকিয়ে আছে নোবেলজয়ী অ্যারো’জ় ইম্পসিবিলিটি থিওরেমের মূল সুর। যার মোদ্দা কথা – যে একদম সুষ্ঠুতম (ফেয়ারেস্ট) ভোটাভুটি হলেও এতোল-বেতোল লোকে জিতে যেতে পারে, মানে যাকে বলে ডেমোক্রেসির ফুটুরে একাধিক ডুমাডুম, অবশ্যই কিছু কিছু শর্ত সাপেক্ষে।আবার লাইনে ফিরে আসি। এই যে উইজ়ডম অফ ক্রাউডের গপ্পো করে যাচ্ছি, এর প্রভাব বলুন বা প্রয়োগ – তা কিন্তু শুদ্ধু ভোটাভুটির ফলেই নয়, আরও অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়। যেমন, আমাদের এই মেশিন লার্নিং-এর লাইনের আনসাম্বল লার্নার, উদাহরণ র্যান্ডম ফরেস্ট, যার আসল কথা এই, যে অনেকগুলো মডেলের প্রেডিকশন নিয়ে গড় করলে অ্যাকিউরেসি হু-হু করে বেড়ে যায়, যদি সেই মডেলগুলোর প্রত্যেকে মোটামুটি কিছুটা স্বতন্ত্র (“কিছুটা” মানে আমাদের লবজ়ে একেবারে ইন্ডিপেন্ডেন্ট না হলেও ডি-কোরিলেটেড, হুবহু টুকলি নয়), আর ‘দক্ষ’ হয় (প্রত্যেকেটা মডেল-ই আন্দাজে ঢিল মারার থেকে ভালো।)আরো একটা অঙ্কের ফর্মুলা দিয়ে যাই, এ-ও স্বচ্ছন্দে রাস্তায় জমে থাকা জলের মত ডিঙিয়ে যেতে পারেন, ক্ষতি নেই। এটা রোমান ভার্শিনিনের বইয়ের অঙ্ক। (রাশিবিজ্ঞানের ছাত্র হলে প্রমাণ করার চেষ্টা করতেই পারো, দুই লাইনের প্রুফ।)Consider a randomized algorithm for decision-making (e.g., determining if a number is prime) that gives correct answers with probability 1/2 + δ, where δ > 0 (i.e., assuming ‘competence’). By running the algorithm n times and taking the majority vote, the probability of obtaining the correct answer would be at least 1 − ε for any ε > 0, as long as, এ তো গেল সব ভালো ভালো কথা, “আমরা চলব আপন মতে, শেষে মিলব তাঁরি পথে” বলে কোরাসে গান গাওয়ার মত জায়গায় পৌঁছে গেছি প্রায়। কিন্তু তাহলে এই যে চাদ্দিকে বিভিন্ন সব অদ্ভুত ঘটনা দেখি – এই যেমন ব্রেক্সিট দেখলাম, ট্রাম্প-ও দেখলাম, আর আমাগো দ্যাশে তো আর কথাই নেই। এরা তো মেজরিটির-ই পছন্দ, তাহলে কোথায় গেলো সেই উইজ়ডম? এই যদি সেই বেড়াল, তবে মাংস কই? আর এই যদি সেই মাংস, তবে বেড়াল কই? তাহলে কি ঐ কনডরসে-র জুরি থিওরেম বাস্তব জগতে আর খাটে না?এবার তাহলে আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক কনডরসে-র উপপাদ্যের অ্যাজাম্পশনগুলো। ভোটার-দের হতে হবে “স্বতন্ত্র”, “দক্ষ”, এবং “আন্তরিক”। এর সবকটিই বিভিন্ন গবেষকের, বিভিন্ন মহলের প্রশ্নের মুখে পড়েছে বারংবার, যাদের কেউ-কেউ সত্যিই মনে করেন, যে এগুলো একসাথে সত্যি হওয়া প্রায় সোনার পাথরবাটির মত ব্যাপার।এই যেমন ধরুন “দক্ষতা”! যদি সত্যিই এমন হয়, যে বেশির ভাগ লোকের-ই পছন্দ ভুল বিকল্পটিকে, অর্থাৎ অঙ্কের ফর্মুলায় ঐ pc < 1/2 হয়ে যায়? উপরের ছবিটির নিচের অর্ধেক দেখুন এইবার। হুহু করে কেমন গ্রাফ শূন্যের দিকে ছুটছে? অস্যার্থ, “ইনডিভিজুয়াল কম্পিটেন্স” অর্ধেকের কম হলে যত ভোটার বাড়বে তত বিপর্যয়, তত ভুল দিকে যাওয়ার রাস্তা মসৃণতর, সেইরকম কেসে শ্রেষ্ঠ জুরির সাইজ় মাত্র ১!আর, “স্বাতন্ত্র্য”? ঐটিকে পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীরা আক্রমণ করেছেন মুহুর্মুহু। তাদের বক্তব্য, যদি সবার-ই এক-ই দিকে ‘সিস্টেম্যাটিক বায়াস’ থাকে, অথবা সবার কানে এক-ই প্রোপাগান্ডা পৌঁছয়? অথবা, সব ভোটারের খবরের সবটুকু অধিকার করে নেয় এক-ই উৎস থেকে আসা ফেক নিউজ বা মিসইনফর্মেশন? যদি সব্বার মধ্যেই এক-ই দিকে ধাবমান পক্ষপাত, একদেশদর্শিতা, এক-ই অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার? সংখ্যাগরিষ্ঠর মধ্যে বিষক্রিয়ার মতই যদি ছড়িয়ে পড়ে এক-ই বিদ্বেষ? তারা কি সকলে, প্রত্যেকে একা, না পুরোটাই কোনো একটা মতবাদের একটিই অঙ্গমাত্র? এ ভয় কনডরসে-রও ছিল, তিনি লিখেছিলেন গণতন্ত্রের রোগ এই, যে ‘masses suffer from great ignorance with many prejudices’! আজ থেকে আড়াইশো বছর পরেও সে কথা অশ্লীল রকমের সত্যি বলে মনে হয়। তবুও, সেই ‘শেষ সত্য’ নয়!আগেই লিখেছি, আবার-ও মনে করাই। কনডরসে-র জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ Esquisse যখন লিখছেন, তখন তিনি শাসকের চোখে দেশদ্রোহী। আত্মগোপন করে আছেন পরিবারের থেকে বহু দূরে কোথাও, মাথার উপর সাক্ষাৎ গিলোটিন। ভেবে আশ্চর্য লাগে, যে সেই অকল্পনীয় অবস্থায় নিশ্চিত মৃত্যুর অপেক্ষায় বসেও তিনি বলে যাচ্ছেন মানব সভ্যতার সামনে একটিই রাস্তা, সে রাস্তায় সাময়িক বাধাবিঘ্ন থাকলেও রাস্তাটার মুখ সোজা উপরের দিকে, যার শেষে আল্টিমেট পারফেকশন, অন্তিম পূর্ণতা, সে যেন এক ‘অন্তহীন নক্ষত্রের আলো’। এবং সেই শেষ সোপানে পৌঁছলে দেখা যাবে সেই বিশ্বে কোনো অসাম্য নেই, দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে মারামারি নেই, কারণ সেই সব-ই তো আসলে সভ্যতার প্রগতির পরিপন্থী! এই আকালেও তাই, আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, ‘এই পথে আলো জ্বেলে—এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে’।১৭৯৪ সালের ২৯শে মার্চ, ঠিক আজ থেকে ২৩০ বছর আগে, কনডরসের মৃত্যু হয় কারারুদ্ধ অবস্থায়, মৃত্যুর কারণ আজও অজানা, কেউ বলেন আত্মহত্যা, কেউ রাজনৈতিক খুন।এই লেখাটার আর কোথাও যাওয়ার নেই আপাতত, অতএব এখানেই ইতি টানছি। শেষ করবো কনডরসে-র একটি অসামান্য উক্তি দিয়ে, এই লেখকের ঘিঞ্জি আপিসের ঘিঞ্জি বোর্ডের এক কোণে যেটি জ্বলজ্বল করে অজস্র আঁকিবুকি আর ভুল থিওরেমের মাঝে। অন্ধকার ও ক্লান্ত রাত্রে নির্জন হাইওয়ে ধরে একলা বাড়ি ফেরার রাস্তায় বহুদূর দিগন্তের জনপদের টিমটিমে আলোর মত সে যেন আমাকে পথ দেখায়।“The truth belongs to those who seek it, not to those who claim to own it.”সূত্রঃDuncan Black et al. The theory of committees and elections. 1958.Marie Jean Antoine Nicolas De Marquis De Caritat Condorcet. Essai sur l’application de l’analyse `a la probabilit ́e des d ́ecisions rendues `a la pluralit ́e des voix. 1785.Francis Galton. Vox populi (1907) nature, n. 1949, vol. 75, pp. 450-451 (traduzione di romolo giovanni capuano©). Nature, 75:450–451, 1949.Robert E Goodin and Kai Spiekermann. An epistemic theory of democracy. Oxford University Press, 2018.Scott Hill and Renaud-Philippe Garner. Virtue signaling and the Condorcet jury theorem. Synthese, 199(5):14821–14841, 2021.Joan Landes. The history of feminism: Marie-jean-antoine-nicolas de caritat, marquis de condorcet. 2009.James Surowiecki. The wisdom of crowds. Anchor, 2005.Roman Vershynin. High-dimensional probability: An introduction with applications in data science, volume 47. Cambridge University Press, 2018.Kenneth F Wallis. Revisiting Francis Galton’s forecasting competition. Statistical Science, pages 420–424, 2014.ফেদেরিকো ফেলিনির চলচ্চিত্র – ধর্ম ও জীবন ভাবনা - শুভদীপ ঘোষ | ছবি: রমিত চট্টোপাধ্যায়স্টেট ও চার্চকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দিতে হবে। রাজ্য পরিচালনার কাজে চার্চ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এবং রাজ্যও চার্চের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। রাজ্য পরিচালনার কাজে রোমান ক্যাথলিক চার্চ সরাসরি হস্তক্ষেপ করত। নিয়ম-শৃঙ্খলা বলবৎ ছিল, যাকে বলা হত খৃষ্টীয় অনুশাসন। কিন্তু পরবর্তীতে স্টেট ও চার্চের এই বিযুক্তিকরণই ছিল সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার আদি সংজ্ঞা। নিয়ম-শৃঙ্খলা অর্থাৎ অনুশাসনের ভাবনা নিশ্চয়ই আদিম যুগে ছিল না, গুহামানবের যুগে ছিল না। জৈবিক বিবর্তনের পথ ধরে সমাজ তৈরি হয় এবং সেই পথেই কোনো একসময় নিশ্চয়ই নিয়ম- শৃঙ্খলা বা অনুশাসনের ভাবনা এসেছিল। ধর্মের উৎপত্তি ও সামাজিক অনুশাসন কি যমজ সন্তান! প্রাচ্যের প্রাচীন ধর্মগুলিই হোক বা আব্রাহামিক (সেমেটিক) ধর্মগুলিই হোক, পাপ-পুণ্যের ভয় দেখানো ব্যাপারটা ধর্মীয় অনুশাসন কায়েম রাখার পিছনে কাজ করত, তা হয়ত অস্বীকার করা যাবে না। ফলত সামাজিক অনুশাসন বা নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রত্ন-রূপ হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে ধর্মীয় অনুশাসন গুলির মধ্যে! মনুসংহিতাতে আছে, ফ্রয়েড টোটেম এন্ড ট্যাবু-তেও উল্লেখ করেছেন এরকম বিধানের - মাতৃস্থানীয়া (মাসি পিসি কাকিমা জেঠিমা) কারো সাথে একই পথে যেতে যদি তোমার (মায়ের ছেলে) সাথে দেখা হয়ে যায় তাহলে তুমি তাঁর পায়ের পাতা ভিন্ন অন্য কোনো দিকে তাকাবে না, আর মাতৃস্থানীয়া ঢেকে নেবেন তাঁর মুখমণ্ডল! কিনসিপ বা আত্মীয়তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় ক্লদ লেভিস্ত্রস সামাজিক বিভিন্ন বিধানের বিকাশের কেন্দ্রে রেখেছেন বিবাহ নামক অধুনা টলমলে ইন্সটিটিউশনটিকে। প্রমিসকিউটিকে আটকানোর প্রবল প্রচেষ্টা, অভিজ্ঞতা-নির্ভর বিধান বা অনুশাসনের সূচনা - এর মধ্যে মিশে আছে পাপ-পুণ্যের চেতনা। পাপ বা পুণ্য হবে, পাপ করলে শাস্তি পুণ্য করলে পুরস্কার, কিন্তু কে দেবে সেটা? এখানেই ঈশ্বরকে মাথায় নিয়ে ধর্মের অনুপ্রবেশ। আদিম মানুষের মাথায় ঈশ্বরের চিন্তা হয়ত আসেনি, তাদের ভয় ছিল পঞ্চভূতের প্রয়লঙ্কর রূপগুলি নিয়ে। যেহেতু তাতে মৃত্যু ছিল নিয়মিত ও অনিবার্য। কিন্তু ঐ অসহায়তাই একসময় তাদের ভাবতে বাধ্য করে অনন্ত ক্ষমতাশালী অতি-প্রাকৃতিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে। ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ালো, ধর্মহীন সমাজ আসলে নিয়ম-শৃঙ্খলা-অনুশাসন-হীন ও ঈশ্বরহীন সমাজ। বলা-বাহুল্য সেকুলার (প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলা অর্থে সেকুলার) সমাজ অনুশাসন-হীন, এটা আধুনিক রাষ্ট্র নিশ্চয়ই মনে করে না। অনুশাসন বলবৎ করার জন্য কোর্ট-পুলিশ আছে। কিন্তু এটাও নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে পুরো ব্যাপারটা বাইরে থেকে বলবৎ করা অনুশাসন নিয়ে নয়, ব্যক্তি ও সমাজ-মানসের স্বশাসিত নৈতিক অনুশাসনের এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আব্রাহামিক ধর্মের সূচনা হয় ইহুদি ধর্ম বা জুডাইজমের দ্বারা। তৎপরবর্তী খৃস্টান ও সর্বশেষ ইসলাম। ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টের মিনিয়েচার ধর্মপ্রাণ খৃষ্টানদের গলায় গলায় আমরা ঝুলতে দেখি। ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোর বিখ্যাত ক্রাইস্ট দা রিদিমার থেকে সর্বত্র আমরা দেখেছি স্থাপিত খৃষ্টকে। কিন্তু ফেলিনির La Dolce Vita (১৯৬০) শুরুর দৃশ্যটির কথা ভাবুন! রোম শহরের উপর দিয়ে হেলিকপ্টারে করে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ক্রাইস্ট দা রিদিমারের মত সর্বংসহায় ভঙ্গীর খৃষ্ট-মূর্তিকে। মার্শেলো ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের দেখতে পাওয়া যায় আরেকটা হেলিকপ্টারে। বিকিনি পরা অভিজাত রমণীদের প্রশ্নের উত্তরে তারা জানায় খৃষ্টকে পোপের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আসলে আমাদের মনে হয় পরিচালক যেন ইঙ্গিত করছেন, খৃষ্টের জন্য স্থাপন করার মত উপযুক্ত স্থান সারা শহরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! এই ছবির পরিচালক ফেদেরিকো ফেলিনি (১৯২০-১৯৯৩) তাহলে কোনদিকে ইঙ্গিত করছেন? ধর্মনিষ্ঠ অনুশাসন-যুক্ত সুশৃঙ্খল সমাজের দিকে নাকি ধর্মহীন অনুশাসন-হীন উৎশৃঙ্খল সমাজের দিকে? এটা বুঝতে গেলে জানতে হবে ধর্মের ব্যাপারে ফেলিনির মনোভাব কি ছিল? “It’s difficult biologically and geographically not to be a Catholic in Italy. It’s like a creature born beneath the sea – how can it not be a fish? For one born in Italy, it’s difficult not to breathe, from childhood onward, this catholic atmosphere. One who comes from Italian parents passes a childhood in Italy, enters the church as baby, makes his Communion, witnesses Catholic funerals – how can he not be a Catholic? Still, I have a great admiration for those who declare them selves a detached laity – but I don’t see how this can happen in Italy.” একে ধর্ম নিয়ে ফেলিনির সরাসরি মতামত বলা যাবে না। কিন্তু ফেলিনির এই উচ্চারণের মধ্যে নিহিত আছে আধুনিক মানুষের মধ্যে ধর্ম-বিশ্বাস কি ভাবে জন্মায় তার রহস্য। ধর্ম যেন, যাকে কার্ল ইয়ুং বলেছিলেন ‘সমষ্টিগত মগ্ন-চৈতন্য’ (collective unconscious), তার আওতাধীন! অর্থাৎ ধর্ম-বিশ্বাস আসলে আধুনিক মানুষ পায় ‘সমষ্টিগত মগ্ন-চৈতন্য’ থেকে। কেননা এটা দীর্ঘদিন ধরে লালিত হতে হতে ক্রমেই সমাজ-মানসের অংশ হয়ে গেছে। মানুষ যেন ধর্ম-বিশ্বাস নিয়েই জন্মায়। পরবর্তীকালে যুক্তি-বুদ্ধির চর্চার ফলে কারো কারো মনে ধর্ম নামক অপৌরুষেয় বিষয় নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং তারা তখন নাস্তিকতার দিকে ঝোঁকে। নাস্তিকতা যেন স্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে একটা লড়াই। ফেলিনির চলচ্চিত্রীয় শিকড় কিন্তু নিহিত ছিল বহুল প্রসিদ্ধ ইতালির নব্য-বাস্তববাদের অন্দরে। তাঁর শুরুর দিকের ছবিতে বিশেষত ১৯৫৭ সালের Night of Cabiria পর্যন্ত সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের চিত্রায়ন, স্বাভাবিক আলোয় শুটিং ও নন-অ্যাক্টরদের ব্যবহার করার যে ব্যাপারটা আমরা দেখতে পাই, বোঝা যায় সবটাই ইতালির নব্য-বাস্তববাদের প্রভাব। ইতালির নব্য-বাস্তববাদ সম্পূর্ণত মার্ক্সীয়-বীক্ষার ফসল এবং এর পুরোধা তাত্ত্বিক সিজার জাভাত্তিনি বলেছিলেন “there must be no gap between life and what is on the screen”। সত্যিকারের জীবন ও চলচ্চিত্রে-চিত্রিত জীবনের মধ্যে কোনো তফাৎ না থাকার ব্যাপারটা ফেলিনি নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এর সমান্তরালে তাঁর একটি নিজস্ব ধরনও গড়ে উঠছিল। তাঁর ছবিতে ক্রমেই ঢুকে পড়তে থাকে ‘সমষ্টিগত মগ্ন-চৈতন্য’র জায়গা থেকে রোমান ক্যাথলিসিজমের অনুকল্প, ধর্মীয় শুদ্ধির বিপরীতে যৌনতা নামক খ্রিষ্টীয় পাপের অনিবার্য হাতছানি এবং পঞ্চাশ-ষাটের দশকের অর্থ-প্রাচুর্যের ফলে ইতালির সমাজ-জীবনের হেডনিস্টিক প্রবণতা। এই সমস্ত বিষয়কে একসাথে ধরার জন্য ফেলিনি কার্নিভাল-সুলভ একধরনের নির্মাণ-শৈলী তৈরি করছিলেন। বিষয় ও নির্মাণ-শৈলীর এই যুগ্মই নব্য-বাস্তববাদকে অতিক্রম করে তাঁর স্বতন্ত্র একটি স্টাইলের জন্ম দিয়েছিল। ১৯২০ সালে ইতালির রোমানি শহরে রোমান ক্যাথলিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ফেলিনি। তাঁর চিত্র-সমাহারে সরাসরি ভাবে বাইবেলের উল্লেখ যদিও দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় ও মোটিফ ফিরে ফিরে আসে। তবে এসব কিছুই বলা-বাহুল্য রোমান ক্যাথলিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা ফেলিনির নিজস্ব বিবলিক্যাল ব্যাখ্যা। যদিও তিনি লুই বুনুয়েলের মত খৃষ্টকে সরাসরি আক্রমণ করেন নি। খৃষ্ট সম্পর্কে তাঁর মত ছিল – “যীশুর প্রতি আমার বিশ্বাস আছে। মানবজাতির ইতিহাসে তিনি যে মহত্তম মানুষ তাই নয়, উপরন্তু প্রতিবেশীর জন্য যেই নিজেকে উৎসর্গ করে তাঁর মধ্যে তিনি বেঁচে থাকেন – এই বিশ্বাস।”। ব্যাবিলন থেকে প্যালেস্টাইন পর্যন্ত যে অঞ্চলের এককালে নাম ছিল ‘কানান’ সেখানে দীর্ঘদিন ধরে মানুষ এক মহাপুরুষের আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করছিল। একে মেসিয়ানিজম বা মাহদীবাদ বলে। যীশু যখন নাজারেথে জন্ম গ্রহণ করেন তখন সেটা ছিল রোমক উপনিবেশ। এই রোমক উপনিবেশে ইহুদীরা দীর্ঘদিন একজন পরিত্রাতার কথা চিন্তা করতেন এবং তাঁর জন্য অপেক্ষা করতেন। অনেকে মনে করেন যীশু হচ্ছেন সেই পরিত্রাতা। অনেকে মনে করেন প্রাথমিক সময়ে যীশুর কাজের (ধর্মীয় নয়, রাজনৈতিক কাজের মধ্যে) মধ্যে একটা বৈপ্লবিক ব্যাপার ছিল কিন্তু পরের দিকে তিনি থিয়োক্রিটিক হায়্যারারকির সঙ্গে সমঝোতার পথে হাঁটেন। তাছাড়া স্ক্রিপচারে মাসিহার আগমনে সমাজে যে যে সুফল আসবে বলে লেখা ছিল, যীশুর আগমনের পর ইহুদীরা সেগুলি দেখতে পান নি। ফলে তাঁরা যীশুকে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। বলা-বাহুল্য এই নিয়ে প্রভূত বিতর্ক আছে এবং সেটা আলাদা আলোচনার বিষয়। প্রসঙ্গে ফিরে বলা যায় বিবিধ ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতা ও দ্বৈত-অবস্থানের জন্য রোমান ক্যাথলিক চার্চকে অনেক ক্ষেত্রেই ফেলিনি সমালোচনা করেছেন। ফলস্বরূপ চার্চের সেন্সর সরকারিভাবে তাঁর The Temptation of Dr. Antonio (Boccaccio 70 (১৯৬২) ছবির একটি গল্প) ও 8 & half (১৯৬৩)-কে ব্যান্ড করে। রক্ষণশীল গোষ্ঠীর সদস্যরা তাঁর অন্য ছবিগুলির ক্ষেত্রে অনেক সময়ই হলের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করত। ফেলিনির শুরুর সাদাকালো সাতটি ছবিতে খৃষ্টীয় নৈতিকতার দিক থেকে পীড়া, অপরাধ, ক্ষমা, অনুতাপ, এবং মুক্তির মত অনুষঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই ছবিগুলিতে রোমান ক্যাথলিক চার্চের কার্যকলাপকে প্রায়শই সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে। প্রথম ছবি The White Sheikh (১৯৫২)-এই ফেলিনির খৃষ্টীয় মনন-বিশ্বের জোরাল প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। The White Sheikh-এ দুটি গল্প সমান্তরালে এগোতে থাকে। প্রথম গল্পে সদ্য-বিবাহিত দম্পতি ওয়ান্ডা ও ইভানকে আমরা দেখতে পাই তারা প্রথম বারের জন্য রোমে এসেছে। ভ্যাটিকানের কর্মচারী ইভানের কাকাকে প্রভাবিত করার জন্য ইভান চায় তার স্ত্রী ওয়ান্ডার সঙ্গে পরিবারের সকলের আলাপ করিয়ে দিতে। কাকা ভ্যাটিকানের দর্শকবৃন্দের সম্মুখে পোপের সঙ্গে নব্য-দম্পতির আলাপের একটা সুযোগও করে দেন। দ্বিতীয় গল্পটি সোপ অপেরার হিরো White Sheikh-র সঙ্গে ওয়ান্ডার গোপন সাক্ষাৎ নিয়ে। White Sheikh-র সঙ্গে দেখা করার জন্য ওয়ান্ডা হোটেল থেকে পালিয়ে যায়। ইভান ওয়ান্ডাকে খুঁজতে শুরু করে এবং রোমের রাস্তায় তার সঙ্গে দুজন বেশ্যার দেখা হয়। এদের মধ্যে একজনের সঙ্গে ইভান রাত কাটায়। ইতিমধ্যে হাসপাতাল থেকে ইভানের কাছে খবর আসে যে ওয়ান্ডা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে এবং এখন সে হাসপাতালে ভর্তি! ইভান হাসপাতালে যায় এবং তারা দুজনেই তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করতে থাকে। কিন্তু সত্যি তারা গোপনে কি করেছিল সেটা একে-অপরের কাছে প্রকাশ করে না। নবদম্পতি হাতে হাত ধরে বাকি দর্শকদের সঙ্গে যখন পোপের দিকে এগোতে থাকে তখন সেন্ট পিটার গির্জার ঘণ্টা বেজে ওঠে। তারা আসলে গোপনে কি করেছিল এটা না জেনেই একে-অপরকে ক্ষমা করে দেয় এবং ওয়ান্ডা তার স্বামী ইভানের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, “Ivan, mio sceicco bianco sei tu!” অর্থাৎ “তুমিই এখন আমার ওয়াইট সেইখ!”। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই সুখী সমাপ্তি কিন্তু ঐ নবদম্পতির সরলতার পুনরর্পণ নয় বরং এ যেন চার্চ নামক প্রতিষ্ঠানের হাত ধরে তাদের গতানুগতিক বাস্তবতায় ফিরে আসার দ্যোতনা। দর্শক শুধুমাত্র জানে এরা আসলে গোপনে কি করেছিল। চার্চ সেই সবের গভীরে প্রবেশ না করেই উপর-উপর তাদের সরল বলে প্রতিপন্ন করে। ফেলিনি দেখাতে চান সাংগঠনিক ধর্ম কি ভাবে কাজ করে। চার্চ নৈতিকতার দিকে জোর দেয় কিন্তু তাদের উদ্বেগটা ভাসা-ভাসা। সত্যটাকে ধামাচাপা দেওয়া হয় শুধুমাত্র আদর্শ রোমান ক্যাথলিক দম্পতিকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য। দুটি গল্প যেন ফেলিনি-কৃত দুটি বিশ্বের স্মারক। একদিকে ফেলিনির ছবির চরিত্রদের মনে হয়, নিজেদের মত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পরিচালক সেখানে একজন সাইলেন্ট অবজারভার, তাঁর চরিত্রগুলির উপর কোনোরকম নিয়ন্ত্রণ নেই। কিঞ্চিৎ খ্যাপাটে, অনেক সময় বহিরাগত এবং কখনো অতিরঞ্জিত এই সব চরিত্রদের প্রবৃত্তির তাড়নাকে ফেলিনি স্থাপন করেন কখনো সোপ অপেরার (The White Sheikh) প্রেক্ষাপটে, কখনো সার্কাসের (La Strada (১৯৫৪), I clown (১৯৭০)) প্রেক্ষাপটে, কখনো থিয়েটার বা ভ্যারাইটি সোয়ের (Variety Lights (১৯৫০)) প্রেক্ষাপটে, কখনো চলচ্চিত্রের/টেলিভিশনের (Intervista (১৯৮৭) , Ginger & Fred (১৯৮৬)) প্রেক্ষাপটে, কখনোবা অর্কেস্ট্রার (Orchestra Rehearsal (১৯৭৯)) প্রেক্ষাপটে। অন্যদিকে রয়েছে, ছবির চরিত্রগুলির জীবনযাত্রার বিপরীতে বহমান রোমান ক্যাথলিক চার্চের নিজস্ব নৈতিক অনুশাসনের ভাবনা। মুশকিল হল চার্চ চরিত্রগুলির কৃতকাজের মনস্তাত্ত্বিক জায়গাটি নিয়ে না ভেবেই নৈতিক অনুশাসন বলবৎ করার চেষ্টা করায়, সেটা চরিত্রগুলির অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের কোনো প্রকার সমাধান দিতে পারে না। সাদাকালো পর্বের প্রথম দিকের ছবিগুলিতে হ্যাপি এন্ডিংয়ের একটা ব্যাপার থাকলেও ঐ পর্বের শেষের দিকের ছবিগুলিতে প্রধান চরিত্রের নেতিবাচক পরিণতি প্রায়শই আমরা দেখতে পেয়েছি। অপরাধী ও নির্যাতিত – কারোর প্রতিই পরিচালক অতিরিক্ত আবেগ প্রদর্শন করেন নি। গরীব ও অসহায় চরিত্ররা খৃষ্টীয় অর্থে অশুভ শক্তির শিকার, কিন্তু তারা তখনো অলৌকিকের প্রতি আস্থাশীল। চরিত্রগুলির যন্ত্রণা ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট হিসেবে বিধৃত হওয়ায় ব্যাপারটা দর্শকের মনে গভীর সহানুভূতির সঞ্চার করেঅপরের প্রতি সহমর্মিতার যে ভাবনা খৃষ্টধর্মে আছে, নৈতিকভাবে ছবিগুলি সেই মূল্যবোধের দ্বারা চালিত। যন্ত্রণা, অনুতাপ ও মুক্তি – এই খৃষ্টীয় ভাবনা এখানে যুক্ত হয়ে আছে। La Starda ছবিটিতে যেরকম। তরুণী ভবঘুরে গেলসোমিনা (ফেলিনির স্ত্রী Giulietta Masina অভিনীত) সার্কাসের প্রধান জ্যাম্পানোর (Anthony Quinn অভিনীত) পাশবিক আচরণের শিকার হয়। এই জ্যাম্পানোকে ফেলিনি চিত্রিত করেছেন একেবারে আবেগ ও মনুষত্বহীন একজন পাশবিক প্রকৃতির মানুষ হিসেবে। একদা পরিত্যক্ত গেলসোমিনার মৃত্যুর খবর একদিন জ্যাম্পানোর কানে আসে। কি হয় এই মানুষটির? La Starda-র অসাধারণ অন্তিম দৃশ্যে মদ্যপ জ্যাম্পানোকে আমরা দেখতে পাই সমুদ্রের পাড়ে অন্ধকার রাত্রিতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে। সমুদ্রের পাড়ে সুবিশাল আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে জ্যাম্পানো ডুকরে কেঁদে ওঠে। কিন্তু ফেলিনি আমাদের আকাশটা দেখান না। সমুদ্রের পাড়ে শুধুমাত্র জ্যাম্পানোতে আবদ্ধ ফেলিনির ক্যামেরা অনুতাপকে এমন উচ্চতায় নিয়ে যায় যাকে শৈল্পিক সিদ্ধির চূড়ান্ত ছাড়া আর কিছু বলার থাকে না। অভিভূত আমরা শুধু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ভাবি কিভাবে এরকম পাশবিক একটি মানুষের মনের অন্দরে এরকম মানবিক একটা স্পন্দন জাগতে পারে? একার্থে গেলসোমিনা যেন খৃষ্ট নিজেই এবং গোটা ছবিটা যেন খৃষ্টীয় নীতিকথা। এই ছবিগুলি রোমান ক্যাথলিসিজমের প্রতীকে ঠাসা। La Starda-য় এক জায়গায় ক্রস ও খৃষ্টের স্ট্যাচু নিয়ে বিশাল একটি মিছিলের পাশে গেলসোমিনাকে দেখা যায় হাঁটু গেড়ে বসে আছে। পরে জ্যাম্পানোর সঙ্গে যাত্রার সময় একটি মঠে একজন সহৃদয় নানের সঙ্গে গেলসোমিনার পরিচয় হয়। এই মঠে যাত্রীরা রাত্রি যাপন করে। গেলসোমিনা ভীষণ শান্তি বোধ করে ঐ মঠে রাতযাপনের সময় এবং পরের দিন মঠ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় সে কেঁদে ফেলে। The Swindle (১৯৫৫) ছবিতে পিকাসো নামক একটি চরিত্র ভার্জিন মেরীর একটি স্ট্যাচু দেখতে পায়। স্ত্রীকে মিথ্যে কথা বলার জন্য পিকাসো ঐ স্ট্যাচুর সামনে অনুশোচনা করতে থাকে। একটু পরে চার্চের ঘণ্টা বেজে উঠলে সে বাড়ি চলে যায়। The night of Cabiria (১৯৫৭) ছবিতে ভার্জিন মেরীর একটি প্রার্থনাস্থলের অভিমুখে আগত তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে বেশ্যা ক্যাবিরিয়া (ফেলিনির স্ত্রী Giulietta Masina অভিনীত) যোগ দেয়। তীর্থযাত্রীরা নতুন জীবনের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে মেরীর চার্চের দিকে এগোতে থাকে। ক্যাবিরিয়া মেরীর ছবির সামনে প্রার্থনা করতে থাকে যাতে তার জীবনেও পরিবর্তন আসে। কিন্তু আচারানুষ্ঠানটির পরে সে অনুভব করে কোনো মিরাকল ঘটে নি তাই তার জীবনের পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনাই নেই। মধ্য-পঞ্চাশের দশক থেকে ইতালির অর্থনীতিতে জোয়ার আসে। নব্য-বাস্তববাদকে আত্মস্থ করে ফেলিনির স্বতন্ত্র স্টাইল আরো ঘনীভূত হতে থাকে। তথাপি, ১৯৬০-র La Dolce Vita-তে বা ১৯৬২-র The Temptation of Dr. Antonio-তে বা ১৯৬৩-র 8 & half-এ রোমান ক্যাথলিসিজমের চিহ্ন বিদ্যমান এবং সমালোচনা এখানে আরো বেশি স্পষ্ট। এই আলোচনার শুরুর La Dolce Vita-র সেই যীশুকে হেলিকপ্টারে করে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যে ফিরে আসা যাক। ১৯৫৭ সালের পয়লা মে, যীশুর একটি বিশাল স্ট্যাচুকে সত্যিই হেলিকপ্টারে করে সেন্ট পিটার স্কোয়ারে নিয়ে আসা হয়েছিল। চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত এই দৃশ্যটির দিকে ভালো করে তাকালে আমরা দেখতে পাবো ফেলিনির স্বতন্ত্র স্টাইল এখানে রোমের আইডেন্টিটির তিনটি দিককে একসঙ্গে ধরেছে। পিছনে কলসিয়ামের মত ধ্বংসাবশেষ রোমের পরম্পরাগত অতীতের প্রতীক, হেলিকপ্টারটি হল অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ হেডনিস্টিক বর্তমানের প্রতীক এবং রোমান ক্যাথলিক আইডেন্টিটির প্রতীক হলেন ঝুলন্ত খৃষ্ট। এই তিনটি বিষয়ের ঘাত-প্রতিঘাত ধরেই যে ছবিটি পরবর্তীতে অগ্রসর হবে ফেলিনি শুরুতেই তার ইঙ্গিত দিয়ে দেন! নব্য-বাস্তববাদী চলচ্চিত্রগুলিতে মূলত চিত্রিত হয়েছে - অর্থনৈতিক দুর্দশা জনিত সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং সেখানে চার্চ অনেকাংশেই উপশম ও আশার প্রতীক। ফিয়েট অটোমোবাইল, ভেস্পা স্কুটার ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করে মধ্য-পঞ্চাশ থেকে ইতালির অর্থনীতি সমৃদ্ধ হতে থাকে। একই সঙ্গে কমতে থাকে চার্চে যাওয়া মানুষের সংখ্যা এবং বাড়তে থাকে হেডনিস্টিক জীবনযাপনের প্রতি উদগ্র টান। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬২ সাল, চার্চে যাওয়া মানুষের সংখ্যা ৬৯% থেকে কমে দাড়ায় ৫৩%-এ। চার্চ ছেড়ে বিনোদনের দিকে ঝোঁকার এই প্রবণতাকে ফেলিনি যতটা ক্যাথলিক চার্চের অধঃপতন হিসেবে দেখেছেন তার চেয়ে অবশ্য অনেক বেশি দেখেছেন চার্চের প্রতি আনুগত্য-হীনতা ও ধার্মিকতার প্রতি বীতরাগ হিসেবে। ফেলিনির দৃষ্টিতে ধর্মের চিহ্ন হিসেবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি তখনো সমাজের আগ্রহ ছিল বটে, কিন্তু সেই চিহ্নগুলির অন্তর্নিহিত অর্থের প্রতি কোনো আগ্রহই তখন আর অবশিষ্ট নেই। আধুনিক সমাজের কাছে ধর্ম একটা স্পেক্টাক্যালের বেশি কিছু নয়, বিনোদন মাত্র! La Dolce Vita-র শুরুতে হেলিকপ্টার সমেত ঝুলন্ত যীশুর ছায়া দেখতে পাওয়া যায় নতুন বহুতল বিল্ডিংয়ের গায়ে। বাচ্চা ছেলেরা (আগামী প্রজন্মের প্রতীক) সেটা দেখার জন্য দলে দলে দৌড়তে থাকে। এই দৃশ্যটি একই সঙ্গে দুটি জিনিসকে প্রতিকায়িত করে। এক, ধর্ম এখন স্পেক্টাক্যাল হিসেবে কাজ করছে, বিনোদন হিসেবে বাচ্চারা সেদিকে দৌড়চ্ছে। দুই, ক্যাথলিসিজমের মধ্যে সত্যি একটা স্পেক্টাক্যালের ব্যাপার আছে - গির্জাগুলির সুবিশাল উপস্থিতি, যীশুর প্যাশন, এগুলিকে ঘিরে পবিত্র দিনের উৎসব। আগামী প্রজন্ম বিশ্বাসের ছায়ায় বড় হয়েছে, স্পেক্টাক্যাল রয়ে গেছে, কিন্তু অবয়বটা আর নেই। আজকের দিনে যাকে ড্রোন শট বলে অনেকটা সেই ভঙ্গিতে ঝুলন্ত যীশুর হেলিকপ্টারটিকে রোম শহরের উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখা যায়। নীচে ঝাঁ চকচকে আধুনিক ঘরবাড়ি কলকারখানা পরিলক্ষিত হয়। দুজন গৃহ-নির্মাণকর্মীকে দেখা যায় উড়ন্ত হেলিকপ্টারের দিকে হাত নেড়ে টাটা করতে। খৃষ্টধর্মের প্রভাবের ক্রমক্ষয়িষ্ণুতা এবং কন্সিউমার-সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের সূচক এই দৃশ্যগুলি। দুই গৃহ-নির্মাণকর্মী আক্ষরিক অর্থেই যেন হাত নেড়ে ক্যাথলিসিজমকে বিদায় জানায়। অতঃপর মার্সেলো রুবিনি (Marcello Mastroianni অভিনীত) ও পাপারাজ্জিদের হেলিকপ্টারটিকে প্রথমবারের জন্য দেখা যায়। যীশুকে ছেড়ে সিউমিংপুলের ধারে শুয়ে থাকা মেয়েদের দিকে তারা এগিয়ে যায়। খৃষ্টধর্ম থেকে বিযুক্তি এবং শারীরিক সুখের দিকে ধাবমান আধুনিক মানুষের প্রতীক-হিসেবে রুবিনি ও পাপারাজ্জিরা প্রথমেই চিহ্নিত হয়। কিন্তু মেয়েগুলি রুবিনিকে তাদের ফোন-নম্বর দিতে অস্বীকার করে। এই প্রত্যাখ্যানই আসলে রুবিনির ভবিতব্য, সারা ছবিজুড়ে আমরা সেটাই দেখবো। শারীরিক সুখ বা হেডনিস্টিক প্রবণতা যে খৃষ্টীয় আদর্শের বিপরীত এই ব্যাপারটাও এই ছবির প্রধানতম বক্তব্যগুলির একটি। বিত্ত-বৈভব যখনই সমাজে বেড়েছে হেডনিজম মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, এটা ইতালির সমাজে বহুকাল ধরেই পরিলক্ষিত। Gaius Petronius-র রচনা Satyricon থেকে ফেলিনি ১৯৭০ সালে Fellini Satyricon নামে একটি ছবি করেন। ছবিটি সম্রাট নিরোর সময়কালকে এই হেডনিজামের প্রেক্ষাপটে ধরে। রুবিনির সঙ্গে তার প্রেমিকা এম্মার সম্পর্ক মনস্তাত্ত্বিক-সমস্যার ঘেরাটোপে বন্দি। এম্মা অন্য-নারীদের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে রুবিনিকে ক্রমাগত সন্দেহ করে যায় । ব্যাপারটা অমূলকও নয়। আমরা রুবিনিকে দেখেছি ধনী ম্যাদালেনার (Anouk Aimée অভিনীত) সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়াতে। সুইডিশ-আমেরিকান চিত্রতারকা সিল্ভিয়ার (Anita Ekberg অভিনীত) প্রতি রুবিনির লালসা বিখ্যাত নৈশ-অভিযানের দৃশ্যে পরিলক্ষিত। কিন্তু রুবিনির সেই লালসা চরিতার্থ হয় না। শারীরিক সুখের সন্ধানে রুবিনির এই একের পর এক প্রচেষ্টা আসলে শরীর-সর্বস্ব আধুনিক সভ্যতার ব্যর্থ সুখানুসন্ধান। ট্রেভি ফাউন্টেইনের জলধারা বন্ধ হয়ে যায়। কিংকর্তব্যবিমুঢ় ও দিকভ্রান্ত আধুনিক সমাজের প্রতীক রুবিনি ও সিল্ভিয়ার দিকে সাইকেল আরোহীসহ ছবির সমস্ত দর্শককুল যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এদিকে রোমান ক্যাথলিসিজমের অবস্থানটা কি? দুটি বাচ্চার কাছে ভার্জিন মেরীর অলৌকিক চেহারা প্রকাশিত হয়েছে - এম্মার পীড়াপীড়িতে রুবিনি ও এম্মা সেটা দেখতে শহরতলীতে যায়। এম্মার আশা এই উপলক্ষে যদি তাদের সমস্যাসঙ্কুল সম্পর্কেরও একটা মির্যাক্যাউলাস সমাধান ঘটে। কিন্তু এই গোটা ব্যাপারটাই সিরিয়াসনেস হারিয়ে দেখা যায় আদতে একটি টেলিভিশন ইভেন্টে রূপান্তরিত হয়েছে! পাপারাজ্জিরা চারিদিকে থিকথিক করছে। এদিকে একটি অসুস্থ মেয়েকে তার মা বাঁচার আশায় নিয়ে আসে। কিন্তু মেয়েটি মারা যায়। ভার্জিন মেরী কেন, কোন মিরাকলই ঘটে না। উপরন্তু অসুস্থ মেয়েটির মৃত্যুতে শোকাহত সকলে পরের দিন ভোর বেলা দেখতে পায় একজন পাদ্রি মেয়েটির মৃতদেহের পাশে বসে শোকগাথা পাঠ করছে! ফেলিনি যেন দেখাতে চান মৃত মানুষের প্রতি সন্মান-সহমর্মিতায় সাঙ্ঘঠনিক ধর্মের দিক থেকে কোনো অভাব নেই বটে, কিন্তু মিরাকল হল অসহায় মানুষের সর্বশেষ আশা যা ব্যর্থ হবে জেনেও সাঙ্ঘঠনিক ধর্ম তা প্রচার করে থাকে। মার্সেলো রুবিনি বস্তুত ফেদেরিকো ফেলিনিরই অল্টার-ইগো। গসিপ সাংবাদিকতার বাইরেও রুবিনির একটা সাংস্কৃতিক সত্তা আছে। সে একজন বড় উপন্যাসিক হতে চায়। সাংস্কৃতিক-অভিজাতদের সংস্পর্শে থাকার তার একটা বাসনা আছে। রুবিনি তার বন্ধু স্টেইনারকে খুবই সম্মান করে। রুবিনির চোখে স্টেইনার ‘আদর্শ মানুষ’। শৈল্পিক উপাদানে সুসজ্জিত স্টেইনারের প্রসাদপম বাড়ি, বুদ্ধিজীবী বন্ধুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকা, তদুপরি তার অপূর্ব স্ত্রী ও দুই সন্তান – রুবিনির কাছে প্রকৃত অর্থে ‘La dolce vita’ বা ‘মিষ্টি জীবন’। রুবিনি ও এম্মা যেদিন স্টেইনারের বাড়িতে যায় সেদিন রুবিনি স্টেইনারকে বলে, “Your home is a refuge. Your children, your wife, your books, your extraordinary friends. I am wasting my life. I am not going anywhere. I had ambitions once…”। রুবিনি আসলে তার জীবনযাত্রার অন্তঃসারশূন্যতা অনুভব করে । কিন্তু চার্চে যাওয়া স্টেইনার প্রত্যুত্তরে অপ্রত্যাশিত ভাবে বলে, “Don’t do what I have done … I fear peace more than anything else. It seems to me like it’s a façade with hell hiding behind it.”। স্টেইনারের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কিরকম একটা অস্বস্তি রয়েছে। স্টেইনারের জীবন আপাতদৃষ্টিতে সুখী ও আকর্ষণীয় লাগলেও, বোঝা যায় অন্তরালে কোথাও একটা গভীর দুঃখ-কষ্ট আছে। স্টেইনার যেন রোমের চাকচিক্যময় সমাজের পিছনের নৈতিক ভঙ্গুরতার প্রতীক। স্টেইনার তার দুই সন্তানকে মেরে নিজে আত্মহত্যা করে! ধর্মনিষ্ঠ অনুশাসন-যুক্ত সমাজ নাকি ধর্মহীন অনুশাসন-হীন উৎশৃঙ্খল সমাজ – এরকম কোনো বাইনারিতে কি আদৌ পৌঁছান সম্ভব? স্টেইনারের পরিণতি রুবিনির শেষ আশা ও বিশ্বাসের জায়গাটাকেও ধস্ত করে দেয়। উদ্দাম রাত্রি-শেষে ভোরবেলা রুবিনি যখন সমুদ্রের পাড়ে এসে দাঁড়ায়, মাঝিরা তখন একচোখ খোলা একটা বড় জেলি-মাছকে পাড়ে এনে তুলেছে। ফেলিনি এরপর রচনা করেন পৃথিবীর চলচ্চিত্রের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্লাইম্যাক্সটি। ঋত্বিক ঘটক যাকে মাইলেকেঞ্জেলোর ভাস্কর্যের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, La dolce vita-র সেই একমাত্র সরল-নিষ্পাপ মেয়েটি অন্তিম দৃশ্যে রুবিনিকে হাত নেড়ে ডাকে। ধর্ম-অধর্মের সীমানা ছাড়িয়ে যাবতীয় নৈরাশ্যকে অতিক্রম করে শাশ্বত মানবতার কাছে পৌঁছান ছাড়া আমাদের যে আর কোনো গত্যন্তর নেই।

হরিদাস পালেরা...