তাজা বুলবুলভাজা...

দুয়ারসিনি - নরেশ জানা | ছবি: রমিত চট্টোপাধ্যায়দুয়ারসিনি১৮ নম্বর জাতীয় সড়কের যে আন্ডারপাশের গা ঘেঁষে আমরা গলুডির গায়ত্রী গেস্ট হাউসে পৌঁছেছিলাম সেই জায়গা সমেত পুরো জায়গাটার নামই আসলে মহুলিয়া। গলুডিকেও অনেক স্থানীয় মানুষ মহুলিয়া বলেই ডাকে। ফের সেই আন্ডার পাশ গলে একটা ন্যাড়া পাহাড়কে বাঁহাতে রেখে জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড ধরে আমাদের কয়েক ফারলং যেতে হল ওই ন্যাড়া পাহাড়টাকে ঘেঁষে। এই ন্যাড়া পাহাড়ের গায়েই গালুডি থানা। তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বুঝলাম জাতীয় সড়কের সদ্য সম্প্রসারনের জন্য পাহাড়টা কিছুটা কাটা হয়েছে। আমরা পাট মহুলিয়া থেকে বাঁদিক ধরব। এই রাস্তাটি নরসিংহপুর রোড নামে পরিচিত। মাত্র ২৫ কিলোমিটারের ঝকঝকে তকতকে পিচের রাস্তা। কোথাও কোথাও সামান্য বাঁক। মাঝেমধ্যে জনবসতি। তাই ঝকঝকে তকতকে রাস্তা হওয়া সত্ত্বেও ওই বাঁক আর জনবসতির কারণে নিয়ন্ত্রিত গাড়ি ছোটানোই উচিৎ। রাস্তার দুধারেই বনদপ্তরের লাগানো আম জাম শিশু বহড়া সেগুনের হালকা ঘন জঙ্গল। তার ভেতরে চরে বেড়াচ্ছ গৃহপালিত পশু সকল। যে কোনও সময় তারা রাস্তায় ছুটে উঠে আসতে পারে। প্রচুর মানুষ এই পথে ঝাড়খন্ড বাংলার মধ্যে যাতায়াত করছে, বাইক ছোটাচ্ছে। এখানে হেলমেট পরার তেমন চল নেই দেখলাম। সুতরাং চালককে সাবধানে গাড়ি চালাতে বলুন। বাইরে বেড়াতে এসে খামোকা উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে সব আনন্দই মাটি। আমি তাই প্রথমেই গাড়ির চালকের টিউনটা বেঁধে দিলাম। পরিষ্কার বললাম, গাড়ি চালাতে এসে তুমিও আমাদের ভ্রমনসঙ্গী। দুচোখ ভরে প্রকৃতির এই রূপ দেখো এবং সেই ভাবেই গাড়ি চালাও যাতে তুমি সবকিছু ভালো ভাবে দেখতে পারো। আরও বললাম, জনপদগুলির ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় তুমি সেই এলাকার মাইলস্টোন, সাইনবোর্ড ইত্যাদি থেকে এলাকার নামটি জেনে আমাকে বলবে আমি নোট নেব। যদি কোনও জনপদে সাইনবোর্ড দেখে নাম না জানা যায় তবে গাড়ি থামিয়ে গ্রামের কারও কাছ থেকে নাম জেনে নিতে হবে। এভাবেই গাড়ির গতি বেঁধে দেওয়া গেল। গাড়ি ছুটল পাটমহুলিয়া থেকে ভালুপুলিয়া, বড়বিল, জোড়িশা, চোরিন্দা, খড়িয়াডিহি, বাগালগোড়া। বাগালগোড়া পেরুলেই দেখা যাবে ডানহাতি একটি পাহাড় যেন ছুটে আসছে গাড়িটিকে ধরার জন্য কিন্তু মাঝে মধ্যে ঘন জঙ্গল তাকে বিভ্রান্ত করছে। উল্লেখ্য ততক্ষনে বনদপ্তরের লাগানো কৃত্তিম অরন্যের বদলে আদি অনন্তকালের অরণ্য আমাদের ঘিরে ফেলছে। শাল-পিয়াল-সেগুন মহুল-কেন্দু-গাব- পলাশ-বট- বহডা- পাকুড়- অশ্বত্থ দাঁড়িয়ে আছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। বাগালগোড়ার পর কাশপানি। এখানে ঝাড়খন্ড পুলিশের একটি আউট পোস্ট বা ফাঁড়ি রয়েছে। জায়গাটা ঝাড়খন্ড আর পশ্চিমবাংলার সীমান্ত ঘেঁসে তাই এখানে ঝাড়খন্ড পুলিশের ওই শেষতম চৌকিদারী ব্যবস্থা। এই কাশাপানি থেকে রাস্তার চরিত্র বদলে যাচ্ছে রাস্তা উঠছে আর নামছে। যদি গাড়ির সামনে মানে চালকের পাশে বসে থাকেন তবে কখনও কখনও আপনার এও মনে হতে পারে এরপর আর রাস্তা নেই, গাড়িটা বোধহয় এবার সামনের অনন্ত খাদে ঝুপ করে পড়ে যাবে। পরের দুটি গ্রামের নাম মনে রাখুন তিতুলডাঙা এবং আসনাপানি। যে পাহাড়টা আপনাকে ছোঁয়ার জন্য এতক্ষণ ছুটে আসছিল আর ঘন জঙ্গলের জন্য এদিক ওদিক বিভ্রান্ত হচ্ছিল সে এবার আপনাকে ধরে ফেলল প্রায় কিন্তু একটা ছোট্ট তিরতিরে নদী তাকে আটকে রেখেছে। ঠিক যেই আপনি ঝাড়খন্ডের শেষগ্রাম আসনাপানি পেরিয়েছেন অমনি পাহাড়টা আপনাকে ধরে ফেলে গাড়ি সমেত কাঁধে তুলে নিয়েছে। নদীটা বেমালুম হারিয়ে গেল! এই নদী আর পাহাড়ের লুকোচুরি দেখে আর গাড়িতে থাকতে মন করলনা। ঝাড়খন্ডের ভাষায় আমি আমাদের গাড়ির চালক মৃত্যুঞ্জয়কে বললাম, "আ্যই গাড়ি রোকো!" সে হকচকিয়ে ব্রেক কষল। সবাইকে বললাম, 'উতরো , আব হামলোগ পয়দল চলেগা!' সবাই নেমে এলো। মৃত্যুঞ্জয়কে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যেতে বললাম। পেছনে ফিরে তাকালাম আদিবাসীদের ছবির মত সাজানো গ্রাম আসনাপানির দিকে। টালি কিংবা এ্যাসবেস্টস দিয়ে ছাওয়া বাড়ি গুলোর দেওয়াল ছবি এঁকে সাজানো। কী সুন্দর কী অপূর্ব আদিবাসী রমনীদের সেই আঁকা! কেউ এঁকেছেন লতাপাতা কেউ আবার সোজা সমান্তরাল নানা রঙের রেখাচিত্রের মধ্যে ফুটিয়েছেন আল্পনা। কারও দেওয়ালে চরে বেড়াচ্ছে ময়ুর। কারও দেওয়ালে ঘাসের দানা খুঁটে খাচ্ছে কোয়েল তিতির, সরু ঠ্যাংয়ে ভর দিয়ে লম্বা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে ডাহুক। রাস্তায় নেমেই ঘড়ির কাঁটায় নজর দিয়ে দেখে নিয়েছি বেলা তখন দশটা বেজে পনেরো। ঝাড়খন্ড আর বাংলার আকাশ থেকে তখনও ঘূর্ণাবর্তের ছায়া কাটেনি বটে কিন্তু এখন এই মুহূর্তে সোনার মত রোদ গলে পড়ছে। গুগল ট্র্যাকার দেখে ঝিলমিল আর রাগিণী আমাকে জানালো আমাদের হাঁটতে হবে এক কিলোমিটার পথ। মৃত্যুঞ্জয় গাড়িটা নিয়ে এগিয়ে গেছে, গীয়ার নিউট্রাল করে শব্দহীন গাড়ি নেমে গেছে সুন্দরী দুয়ারসিনির পথে। আমাদের সাথেও রয়েছে চার সুন্দরী। রুশতি আজ জিন্স্ পরেছেন। নীল ফেডেড জিন্সের ওপর লাল আর কালো স্ট্রাইপ দেওয়া সাদা শার্ট। মেয়ে রাগিণী আজ পুরোপুরি কালো পোশাকের আশ্রয় নিয়েছে। স্লিভলেস ঝালর দেওয়া কালো টপ আর পালাজো। রিয়ানের আজ কমলা আশ্রয়। কলার দেওয়া হাঁটু ছাড়ানো কুর্তি আড়াল করেছে কালো চোস্তা পাজামাকে। ঝিলমিল একটা মেরুন পাজামার ওপর কালো টি শার্ট চড়িয়েছে। আসনাপানি থেকে কিছুটা এগিয়ে এসেই একটা বাঁক নিয়ে ঢাল শুরু হল আর সেই ঢালের মুখেই পাহাড়টা কেটে রাস্তা নামছে দুয়ারসিনির দিকে। কাটার ফলে দু'পাশে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পাহাড়টার মধ্যে দিয়ে গলে যাচ্ছিলাম আমরা। তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে এতক্ষনে ছুঁতে পারলাম তাকে। অজস্র বুনো ফুল গাছ এমনকি লজ্জাবতী লতাও পাহাড়ের গা থেকে রাস্তার ওপর হামলে পড়েছে। শতদল আর রুশতি ছবি তুলছে, ক্লিক, ক্লিক। পাহাড় কাটা দুয়ারের মধ্যে দিয়ে আমরা দুয়ারসিনির পথে নেমে যাচ্ছি। রাস্তার ওপর আয়রনের বড় হোর্ডিং প্লেট আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করছি আমরা । রাস্তার পাশে একটা কংক্রিটের বোর্ড আমাদের স্বাগত জানালো আর অমনি ডান হাতে নদীটা ঝাঁপিয়ে পড়ল। নদীটা এখানে একটু প্রশস্ত। তার ওপর ছোট একটা কংক্রিটের রেলিংয়ের দেওয়া সেতু, সেতুটা তৈরি করা হয়েছে নদীটাকে দেখার জন্য। শুধু দুয়ারসিনি নয় তার সাথে এই নদীটাকেও দেখার জন্য পর্যটকরা আসেন।নদীটার নাম সাতগুরুং। কেন এমন নাম? জানা গেল এই পাহাড়টাকে সাত জায়গায় কেটে নদীটা এঁকে বেঁকে এগিয়েছে বলে নদীটার এই নাম। আগেই বলেছি যে রাস্তাটা দিয়ে আমরা যাচ্ছি তার নাম নরসিংহপুর রোড। নরসিংহপুর ঝাড়খন্ডে অবস্থিত বাংলা সীমান্তের একটি বধির্ষ্ণু গ্রাম। গঞ্জের মত। এখন যেমন পাহাড়টা কেটে এই সোজা সাপ্টা রাস্তাটা তৈরি হয়েছে। আগে পাহাড়ের কোলে কোলে অনেকটা ঘুরে ঘুরে আসনাপানি থেকে নরসিংহপুর পৌঁছাতে হত। সেই পথে সাতবার পেরুতে হত নদীটাকে। এখন অবশ্য মাত্র দু'বার নদীটাকে পেরুতে হয়। বলতে বলতে রাস্তার ওপর প্রথম সেতুটা চলে এল। একটু আগে যে সেতুটার কথা বলেছি সেটা কিন্তু রাস্তার ওপরে ছিলনা, ছিল রাস্তার পাশে নদীটার ওপর, নদীটাকে দেখার জন্য। যদি কোনও দিন এই রাস্তায় আসেন তবে ওই সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে নদীটার দিকে তাকাবেন। দেখবেন তিরতির করে বয়ে চলা নদীটির বুকে খেলা করছে অজস্র ছোট ছোট মাছ। অথবা যদি অন্য পথে দুয়ারসিনি আসেন তবে একটু এগিয়ে এসে এই নদীটাকে দেখে যাবেন। আর অবশ্যই ঘুরে যাবেন আসনাপানি গ্রাম। বাংলার দিক থেকে আসলে আসনাপানি হবে ঝাড়খন্ডের প্রথম গ্রাম। যাই হোক এবার এবার আমরা দুয়ারসিনিতে প্রবেশ করব তার আগে রাস্তার ওপর সেতুটার ওপর উঠে আসতেই গড়গড় শব্দ শুনে বাঁদিকে তাকাতেই দেখলাম প্রবল বিক্রমে পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে নামছে সাতগুরুং। বাঁদিকে যেদিক থেকে নদীটা নামছে সেই দিকের খাতটা একেবারে ঘন জঙ্গলে ভর্তি। ত্রিস্তরীয় জঙ্গল, নিচে গুল্ম ও বিরুৎ জাতীয় গাছ গাছালি। এরপর মাঝারি গাছ যেমন কুল, গাব, কেঁদ, বুনো আমলকি ইত্যাদি। একদম ওপরে মাথা তুলে রয়েছে মহুল বহড়া হরিতকির, বট, অশ্বস্থ, পাকুড়, শাল, পিয়াশালের দল। বর্ষার জল পেয়ে শেকড়ে ও পাতায় তরতরিয়ে বেড়ে উঠেছে গাছগুলো। ঝাঁপিয়ে পড়া ডালপালা আর গাঢ় সবুজ কালচে পাতা গ্রাস করে রেখেছে পুরো নদী খাতটাই। ওদিকের নদীটা তেমন করে দেখা যায়না শুধু তার গর্জন আর কলধ্বনি জানিয়ে দেয় সে আসছে, এসেই চলেছে। সেতু পেরিয়েই আমরা ঢুকে পড়লাম দুয়ারসিনিতে। ডান হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেবী দুয়ারসিনির মন্দির। একসময় দেবী প্রস্তরিভূত হয়ে খোলা আকাশের নিচেই বিরাজ করতেন। হালে মন্দির হয়েছে। মন্দির ছাড়িয়ে বাঁহাতে ১৮৫ মিটার উঁচু হিলটপ। আঁকাবাঁকা পথে দিব্যি উঠে যাওয়া যায় ওপরে। উঠলে দেখতে পাওয়া যাবে ঝাড়খন্ড ও বাংলার অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য! আশেপাশের দু - চার কিলোমিটারের মধ্যে থাকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গ্রাম, দুরে দুরে মাথা তুলে থাকা ছোট ছোট ডুংরি বা টিলা গুলি। দেখতে পাওয়া যায় এসবের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা সাতগুরুং নদীর আঁকাবাঁকা দীর্ঘবাহিনী স্রোত টিকে। ঠিক যেন একটা রুপোলি সুতো অগোছালো এলোমেলো পড়ে রয়েছে।যদিও আমাদের এ যাত্রায় আমরা হিলটপে ওঠার ঝুঁকি নেইনি। কারন পুরো রাস্তাটাই ঝোপ ঝাড়ে ভর্তি। ওপরে ওঠার রাস্তা একেবারেই পরিষ্কার করা হয়নি। সাপ খোপের ভয় রয়েছে। এলাকাটি কংসাবতী দক্ষিণ বন বিভাগের অন্তর্গত বান্দোয়ান ২ বনাঞ্চল বা রেঞ্জের কুঁচিয়া বিটের অধীনে। বনদপ্তরই এই হিলটপ রক্ষনাবেক্ষণ করে থেকে। অদ্ভুত তাদের উদাসীনতা। এখানে বনদপ্তরের গোটা তিনেক কটেজ আর একটি ডরমিটরি রয়েছে। পুরুলিয়া জেলার বন্দোয়ান থানার মধ্যে পড়ে এলাকাটা। কেউ চাইলে বন্দোয়ান থেকে অটো কিংবা ট্রেকার ধরে আসতে পারেন। বন্দোয়ান থেকে মাত্র ১৭ কিলোমিটার। আমি নিজে এই হিলটপে উঠেছিলাম ১৬ বছর আগে। তখন জায়গাটা অবশ্য বন দপ্তরের হাতের বাইরে চলে গেছে। ২০০৩ অক্টোবরে মাওবাদীরা খুন করেছে বন্দোয়ানের অফিসার ইনচার্জ নীলমাধব দাসকে। ২০০৫ সালের শেষ দিনটিতে এই থানারাই ভোমরাগোড়া গ্রামে মাওবাদীরা পুড়িয়ে মারে সিপিএম নেতা রবীন্দ্রনাথ কর ও তাঁর স্ত্রী আনন্দময়ীকে। এই সময়েই কাঁকড়াঝোরের মত ল্যান্ডমাইন দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয় দুয়ারসিনি বন বাংলোটিও। ফলে বনদপ্তর তখন নাজেহাল। ঠিক এই সময় নিজের পেশার তাগিদে আমি দুয়ারসিনি এসেছিলাম। না, একটু ভুল বললাম দুয়ারসিনি আসাটা আমার পেশাগত তাগিদ ছিলনা আমি আসলে এসেছিলাম বকডুবা গ্রামে, এক মাওবাদী আর্ম স্কোয়াড বাহিনীর নেত্রীর বাড়িতে। বকডুবা এখন ঝাড়গ্রাম জেলার মধ্যে পড়লেও তখন জেলা ভাগ হহয়নি। তখন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মধ্যেই তার অবস্থান আর অদ্ভুতভাবে ওই গ্রামটায় যেতে গেলে পুরুলিয়ার কয়েকটি গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হত। তো বকডুবায় গিয়ে আমি যখন দেখলাম দুয়ারসিনি এখান থেকে এত কাছে আমি লোভ সামলাতে পারলাম না। এই ঘটনাটা বলার কারন এটাই যে আপনি যদি বাংলা থেকে বিকল্প একটা পথে দুয়ারসিনি যেতে চান তবে এই সুন্দর রুটটা আপনার কাজে লাগবে। সেদিন আমার বাহন বাজাজ প্লাটিনা, একশ সিসির বাইক। সকাল ৬টায় আমি খড়গপুর থেকে বাইক স্টার্ট করে হাওড়া মুম্বাই জাতীয় সড়ক ধরে লোধাশুলি ঝাড়গ্রাম হয়ে বেলপাহাড়ি অবধি নব্বই কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এলাম পাক্কা আড়াই ঘন্টায়। এবার যেতে হবে বেলপাহাড়ি থেকে ভুলাভেদা , চাকাডোবা হয়ে বাঁশপাহাড়ি ছাব্বিশ কিলোমিটার। এই পথে পর্যটকদের জন্য দুটো গুরুত্বপূর্ণ জায়গার নাম হল তামাজুড়ি আর লালজল। নামগুলো কী সুন্দর তাইনা? তামাজুড়ির সঙ্গে তাম্রলিপ্ত নামটির কোনোও সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছেন? ভ্রমন কাহিনীতে ইতিহাস পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে বেশি আলোচনা করলে হয়ত অনেকে বিরক্ত হতে পারেন তাই অতি সংক্ষেপে বলে রাখি তামাজুড়ি একটি প্রাচীন জনপদ। কত প্রাচীন তা কল্পনা করা মুশকিল। ইতিহাস বলছে তাম্রলিপ্ত বন্দরের অস্থিত্ব ছিল যীশু খ্রীষ্টের জন্মের অন্তত তিনশ বছর আগে। এই বন্দর থেকে তামা রপ্তানি করা হত বলেই নাম তাম্রলিপ্ত। আমরা আগেই জেনে গেছি দলমা পাহাড় রাশি জুড়ে খনিজ সম্পদের ঐর্শ্বয্য। দলমা পর্বত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য স্থানের মত এই তামাজুড়ির কাছাকাছি তামার আকরিক পাওয়া যেত। সেই জায়গার হদিস না মিললেও তামাজুড়ি গ্রামের পেছনে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেও দেখা গেছে সেই সব তামার আকরিক থেকে তামা নিষ্কাশনের নির্দশন। ঠিক যেমন করে গরুর গাড়ির চাকায় লোহার বেড় পরানোর আগে লোহার বৃত্তাকার পাতটিকে গরম করার জন্য বেড় বরাবর আগুন জ্বালানো হয়। চাকায় বেড় পরানোর পর বৃত্তাকার আগুনের ছাই পড়ে থাকে ঠিক তেমনি অনেকগুলি বৃত্তাকার তাম্র আকরিকের গলিত অবশিষ্ট এক সময়ে দেখা যেত। কালের নিয়ম আর আমাদের অবহেলায় তাম্রাশ্ম যুগের সেই অমুল্য নির্দশন ধ্বংস হয়ে গেছে। যদি সংরক্ষণ করা থাকত তবে সারা পৃথিবী থেকে গবেষক পর্যটক আসতেন ওই অবশেষ দেখার জন্য। আমি তামাজুড়ি গ্রামে প্রথম গেছিলাম ২০০০ সালে। তখন এক ৫০ বছর বয়সী মানুষ আমাকে বলেছিলেন তিনি তাঁর দশ বারো বছর বয়সে ওই জায়গায় গবাদি পশু চরাতে গিয়েও সেই বৃত্তাকার গলিত অবশেষের নির্দশনগুলি দেখেছিলেন। আমি তাঁকে নিয়ে সেগুলি খোঁজার চেষ্টাও করেছিলাম কিন্তু ঝোপ জঙ্গলে ভরে গেছে সেই সব জায়গা। হয়ত ভূমিক্ষয়ে বিলীন হয়ে গেছে। ঝাড়গ্রাম ট্যুরিজম নিয়ে যাঁরা এখন কাজ করছেন তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ, যদি তাঁরা উদ্যোগী হয়ে এর ক্ষীনতম রেখাচিত্র তো উদ্ধার করতে পারেন তবে তা পর্যটনের জন্য সম্পদ হয়ে যাবে।তামাজুড়ি ছাড়িয়ে বাঁশপাহাড়ির রাস্তায় মাজুগড়া, জামতলগড়া পেরিয়ে পড়বে শিয়ারবিন্দা বলে একটি পরিচিত জায়গা। এই রাস্তার বাঁদিকের ঘন বনানীর মধ্যে দিয়ে যে পাহাড়টি আপনার সাথে সাথে চলবে তার নাম লাখাইসিনি। এক অসম্ভব চড়াই ভেঙে। আপনি পৌঁছে যাবেন শিয়ারবিন্দাতে। এখানে দাঁড়িয়ে পড়ুন এখান থেকে ডান দিকে যে পাহাড়টি দেখতে পাবেন তার নাম লালজল। পাহাড়ের নিচে ছোট্ট আদিবাসী গ্রামটিও লালজল নামেই খ্যাত। ২০০০ সাল থেকে বিভিন্ন কারণে আমি তিনবার এই গ্রামে এসেছি। শেষবার ২০০৯ সালে। এই গ্রামেও একজনকে খুন করেছিল মাওবাদীরা। সেই কারণে একবার এসেছিলাম। ২ বার পাহাড়টায় চড়েছি। একটা অপরিসর ছোট্ট গুহা আছে। কিছুকাল এক সাধু থাকতেন ওই গুহাতে। আমি গুহামুখ অবধি গেছি কিন্তু ভেতরে ঢুকতে সাহস পাইনি। আমার এক সমাজকর্মী বান্ধবী ঝর্ণা আচার্য্য বলেছিলেন গুহার ভেতরে নাকি কিছু চিত্র রয়েছে। আমি সত্য মিথ্যা জানিনা। তবে বর্ষাকালে ওই পাহাড় থেকে একটি ছোট ধারা নেমে আসে তার জল সত্যি লাল। সেখান থেকেই জায়গাটার নাম লালজল। রাতে সেই জলধারায় দেখা যায় ছোট ছোট পুঁটি কচ্ছপ খেলে বেড়াচ্ছে। সারা বছর তারা কোথায় থাকে কেউ জানেনা।এরপর ফের মুল রাস্তায় ফিরে চাকাডোবা থেকে বাঁশপাহাড়ি মোড় থেকে ওড়লি হয়ে বগডুবা গ্রামে গেলাম। বগডুবায় কেন আসা আগেই বলেছি। মাওবাদী নেত্রী জাগরি বাস্কের বাড়ি এখানে। সেখানে কাজকর্ম সেরে সোজা চলে গেলাম লাখাইসিনি পাহাড়ের কোল ঘেঁসে বুড়িঝোর গ্রামের মধ্যে দিয়ে নরসিংহপুর হয়ে লুকাপানি। পাঠক, ফের ফিরে যাচ্ছি আজকের দুয়ারসিনিতে। আমরা গালুডি থেকে যে রাস্তাটি ধরে এসেছি তার নাম নরসিংহপুর রোড। আমি ১৬বছর আগে বুড়িঝোর হয়ে সেই নরসিংহপুরেই পৌঁছে গেছিলাম। তারপরের গ্রামের নামই লুকাপানি। আসলে দুয়ারসিনি বলে কোনও গ্রাম নেই। দুয়ারসিনি হলেন গ্রামের দুয়ারে বা প্রবেশ পথে অবস্থিত দেবী। তিনি গ্রাম রক্ষিকা। গ্রামের ভেতরে কলেরা, ওলাওঠা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারী প্রবেশ করতে দেননা। যদি সেই ধরনের মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে দেবী তাদের তাড়িয়ে দেন। আমাদের যেমন শীতলা, চন্ডী ইত্যাদি দেবী বা মা রয়েছেন আদিবাসী জনজাতি গোষ্ঠীর তেমনি লৌকিক দেবী রয়েছেন। দুয়ারসিনি তেমনই এক দেবী। এখানে সিনি অর্থে দেবী। যেমন লাখাই পাহাড়ে অবস্থান করেন লাখাইসিনি। সেইভাবে বেলপাহাড়ির একটি পাহাড় গাডরাসিনি, একটি জলপ্রপাত ঘাঘরাসিনি নামে পরিচিত। সমতলেও বউলা গ্রামে অবস্থান করে দেবী বউলাসিনি হয়েছেন ট্রেনে পুরী যাওযার পথে বেলদার পরের স্টেশনের নাম নেকুড়সেনি আসলে নেকড়াসিনি থেকে আসা। দেবী নেকড়ের হাত থেকে অধিবাসীদের রক্ষা করতেন কিনা জানা নেই। তবে মানত হিসাবে দুরারোগ্য ব্যাধি আক্রান্তরা কিংবা মনস্কামনা পূরনের জন্য দেবীর থানে নিজের পরিধেয়র অংশ বিশেষ বা নেকড়া বেঁধে আসেন। যাইহোক দুয়ারসিনিতে এসে গালুডি গেস্ট হাউসের ম্যানেজার দেব কুমার সোনির দাওয়াইটা টের পাওয়া গেল। আমাদের পুরো দলটাই ঝাঁপিয়ে পড়ল রবীন্দর মাহাত- র মাহাত হোটেলে। গরম গরম সিঙ্গাড়া, গজা, জিলিপি, বালুসাই সাঁটাতে লাগল হাউমাউ করে। বুঝলাম শুধু সোনির দেওয়া সেই জল মাহাত্ম্য নয় সঙ্গে শেষের এক কিলোমিটার হাঁটার ঝক্কিটাও কম ছিলনা। খাবার শুধু খাওয়াই নয়, পোঁটলা করে বাঁধাও হল। দারুন নাকি টেস্ট। নাকি বললাম এই কারনেই যে আমি চা ছাড়া আর কিছু খাইনি। দুয়ারসিনি থেকে মাত্র চার কিলোমিটার গেলেই কবি প্রাবন্ধিক কমল চক্রবর্তীর ভালো পাহাড়। একটা আস্ত পাহাড় কিনে কমলদা সেখানে বসবাস করেন। কলকাতা কিংবা জামসেদপুরের বন্ধুরা গিয়ে সেখানে আড্ডা দেন। আগে থেকে বলে কয়ে আপনারাও যেতে পারেন। নামমাত্র খরচে দারুন আতিথেয়তা মিলবে সঙ্গে নিরাপদ পাহাড়বাস। কোনোও পূর্ণিমার রাতে জোৎস্নায় স্নান করতে দুয়ারসিনি অথবা ভালো পাহাড়কে বেছে নিতে পারেন। এযাত্রায় আমাদের ভালো পাহাড় দর্শন হবেনা কারন আমাদের ঘাটশিলায় যেতেই হবে। ঘাটশিলার একপ্রান্তে ডাহিগোড়াতে আরণ্যক স্রষ্টার পুণ্যভূমি গৌরিকুঞ্জ না দেখে গেলে দলমা তীর্থ যাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাছাড়া ঝিলমিল আর রাগিণীকে পাহাড়ে চড়ানো হয়নি এখনও! ওদের জন্য প্ল্যান করা আছে ঘাটশিলা রাজাদের প্রমোদ বিহারের যায়গা চিত্রকুট পাহাড়।ওরা যখন মাহাত হোটেলে খাচ্ছিল আমি তখন মালিক রবীন্দরের সঙ্গে গল্পে জমে গিয়েছি। আগেই বলেছি গ্রামটার নাম লুকাপানি। যে সাতগুরুং নদীটাকে আমরা হাফ কিলোমিটার আগে আসনাপানি পেরিয়ে পেয়েছিলাম তাকেই দেখি দুয়ারসিনির গায়ে ঘাপটি মেরে শুয়ে রয়েছে। এখানে তার স্রোত ক্ষীণ। একটা ছোট সেতু পেরুলেই লুকাপানি গ্রাম। রবীন্দরের বাস সেই গ্রামে। থানা যে বান্দোয়ান তা আগেই বলেছি। পোষ্ট অফিস কুঁচিয়া। রবীন্দর জানালো মুন্ডা মাহাত সাঁওতাল মিলিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে খান পঁচিশেক ঘর রয়েছে তাঁদের গ্রামে। দুটি গ্রামের নামের মধ্যে একটা অদ্ভুত সদৃশ্য এবং বৈপরীত্য আমাকে আকৃষ্ট করে! দুটো গ্রামেই পানি আছে বটে কিন্তু একজায়গায় তা অত্যন্ত সহজ বা আসান অন্যত্র তার কঠিন বা গুহ্য, লুকানো। হতে পারে রবিন্দরদের গ্রামে ক্ষীণস্রোতা সাতগুরুং থেকে সেই পরিমাণ জল পাওয়া যেতনা যা আসানে পাওয়া যেত আসনাপানি গ্রামে। গ্রীষ্মে প্রবল জলকষ্টে রবিন্দরদের পূর্ব পুরুষদের জলের জন্য ছুটতে হত আসনাপানিতে। আসনাপানির আগের গ্রামটার নাম মনে আছে? সেই যে যেখানে ঝাড়খন্ড রাজ্যের শেষ ফাঁড়িটা ছিল। কাশপানি! পাহাড়ী দেশে কত মূল্যবান এই জল বা পানি! পানির উৎস থেকেই গ্রামের নাম। যাইহোক আগেই বলেছি সাতগুরুংয়ের পাহাড় কেটে বয়ে যাওয়া সাতটি স্থানের মধ্যে দুটি স্থান আমরা দেখতে পাবো। লুকাপানি ঢোকার মুখে সেই দ্বিতীয় স্থানটাও দেখে নেওয়া গেল। এই যাত্রায় আমাদের ধারাগিরি ফলস্ দেখা হয়নি শুনে রবীন্দর আমাদের একটা পথ বাতলালো। লুকাপানির পর নরসিংহপুর, কাশিডাঙা, তেরাপানি হয়ে ধারাগিরিতে নেমে যেতে পারি। তারপর বসদেরা হয়ে ফের বুরুডি এবং সেখান থেকে ঘাটশিলা। তেরাপানি নামটা শুনে চমকে উঠতে রবীন্দর বলল, আসলে ওখানে গিয়ে আবার সাতগুরুংয়ের সঙ্গে দেখা হবে আপনাদের। সেটা অবশ্য সরাসরি সাতগুরুং নয় তার একটা শাখানদী। ধারাগিরিতে সেই ঝর্ণা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে কীনা! রাস্তাটা মন্দ ছিলনা, ঝাড়খন্ড আর বাংলার সীমান্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে পাহাড়ের কোলে কোলে যাওয়া। এই গ্রামটা ঝাড়খন্ডের তো পরের গ্রামটা বাংলার ফের পরের দুটো গ্রাম ছাড়িয়ে ঝাড়খন্ডের গ্রাম। শীতকাল ঝুঁকিটা নেওয়াই যেত কিন্তু গত দু'দিনের ব্যাপক ঝড় বৃষ্টিতে পথের কোথায় কী হাল হয়ে আছে বোঝা মুশকিল। যদি ধারাগিরি পর্যন্ত চলেও যাই তারপরের যে দু কিলোমিটার রাস্তা বেহাল শুনেছি গতকাল। ওই দু কিলোমিটার গাড়ি না গড়ালে ফের এই দুয়ারসিনি উঠে এসে ফিরতে হবে। তাছাড়া ট্যুরিস্ট পার্টি ভেবে আমাদের যে গাড়িটা গছানো হয়েছে তা চড়ার পক্ষে আরামদায়ক হলেও পাহাড়ি রাস্তায় চলার জন্য আরামদায়ক নয়। সুতরাং ওই পথ বাতিল করলাম। চেনা পথেই ফেরা ঠিক হল। শতদল দুয়ারসিনির সেই মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা বন বাংলোটির বেশ কয়েকটা ছবি তুলে রাখল। রবীন্দরের মাহাত হোটেলের ছেলেটা তখন হোটেলের পেছনে বাঁশের ঝুড়ি গরম ভাতের ফ্যান ঝরাচ্ছে। সুসেদ্ধ ভাতের সুন্দর গন্ধে ম ম করে উঠছে জায়গাটা। রুশতি আবার হায় হায় করে উঠলেন, 'ইস্, ভাত পাওয়া যায়! আগে জানলে....!' রবীন্দর বিনীত ভাবে হাত কচলে বললেন, 'একটু থেমে যান আইজ্ঞা, সমস্ত বন্দোবস্ত আছে, কুঁকড়া মাইরে ঝোল করে দুব।' কুঁকড়া বা মোরগ মেরে ছাড়িয়ে কেটেকুটে ঝোল করতে যে পাক্কা দেড় ঘণ্টা সময় লাগবে তা আমার জানা অতএব রবীন্দরের মোবাইল নম্বর নিয়ে তাকে এবং দুয়ারসিনিকে বিদায় জানিয়ে গাড়ি ফিরল আসনাপানি হয়ে পাটমহুলিয়ার পথে।ক্রমশ...এমনি এমনি মারি - রমিত চট্টোপাধ্যায় | এমনি এমনি মারিরমিত চট্টোপাধ্যায়চেটে চেটে এত হল্ লিক খাওয়াযাবে কি সকলই জলে,তিল তিল করে জমানো প্রোটিনেবেড়েছি যে বাহুবলে।সিনেমাতে সব ভুয়ো স্টান্টবাজিমন তো ভরেনা তাতে,তাই মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেইপ্র্যাকটিস হাতে নাতে।লোকে বলে আর মাটিও ছুঁই না'ইগো'-তে হয়েছি লম্ব,নেতা-অভিনেতা হয়ে বেড়ে কেতাভীষণই ডেডলি কম্বো।হবেনা বা কেন, জনতারই দেওয়াভোট যে পকেটে আছে,নানা আশকারা, নানান মদতেটেম্পার তালগাছে।ছিলাম ব্যস্ত সিনেমা শুটিং-এপারিষদ ছিল ঘিরে,গলা শুনতেই এক ধাক্কাতেশুইয়েছি জামা ছিঁড়ে।লাগিয়েছি কিছু ঘুঁষি, চড়, লাথিকলারে দিয়েছি নাড়া,এইটুকু মারে কাঁদলে তবে রে,পুলিশ ডাকব দাঁড়া!জানিস না আমি সেলেব হয়েছিকাকে কাকে 'ভাই' ডাকি?ধাবা মালিকের এক অনুরোধেগাড়িও সরাবো নাকি?থাক চুপ করে, করবিনা ট্যাঁ ফোঁবিরক্তি লাগে ভারি,কান খুলে শোন, রাগলে আমিওএমনি এমনি মারি।অলংকরণ: রমিত চট্টোপাধ্যায়(কোনো বাস্তব ঘটনা বা চরিত্রের সাথে কোনো মিল পাওয়া গেলে, তা নেহাৎই অনিচ্ছাকৃত, আগে ভাগে এমনি এমনি ক্ষমা চেয়ে রাখলাম)স্লোভাকিয়া ৫ - হীরেন সিংহরায় | পরশে ৯১১জয়রথে তব- আপনার গাড়ির দাম ডবল করতে চান?- কি করে?- পুরো ট্যাঙ্ক তেল ভরে।যে গাড়ি নিয়ে এমনিধারা অজস্র কৌতুক সাতের দশকে জার্মানিতে এবং ইংল্যান্ডে শোনা যেতো তার নাম শ্কোডা, তৈরি হতো সে আমলের চেকোস্লোভাকিয়াতে। তৎকালীন পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশের কিছু গাড়ির নাম জানা ছিল কিন্তু আমাদের রাস্তায় তাদের দেখি নি ; যেমন পূর্ব জার্মানির ত্রাবান্ত, ওয়ারটবুরগ অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের ভোলগা বা লাদা। কোনো অসীম দুঃসাহসে একদিন শ্কোডা পশ্চিমে দেখা দিয়েই নির্মম পরিহাসের বস্তু হয়ে পড়ে।হালে আমাদের সংসারে স্বল্প ব্যবহারের মানে দোকান বাজার করার জন্য ছোট আকারের গাড়ি খুঁজছিলাম; নিকটবর্তী শহর অলডারশটে বেশ কয়েকটি শো রুম ঘুরে যে গাড়িটি পছন্দ হলো সেটি শ্কোডা ফাবিয়া। রোদিকার নিতান্ত বিরাগভাজন হবো জেনেও জশ নামের যুবক সেলসম্যানকে ওই জোকটি শোনানোর লোভ এড়াতে পারলাম না। জশ হেসে বললে, সার, শ্কোডা গাড়ি কিন্তু অনেক বদলে গেছে, এখন জার্মান এঞ্জিনিয়ারিং ! নির্ভয়ে কিনতে পারেন। তবে এই গাড়ি নিয়ে আরও কিছু ঠাট্টা আমারও জানা আছে, এই ধরুন, শ্কোডা গাড়িকে স্পিডে কে হারাতে পারে? উত্তর হলো, আপনি, দৌড়ে !কার্ল বেন্তসের প্রথম পেটেন্ট স্টুটগারট শহরের রাজকীয় জার্মান টেকনিকাল অফিস থেকে যেদিন মানহাইমের এঞ্জিনিয়ার কার্ল বেন্তস তাঁর গ্যাস এঞ্জিন চালিত তিন চাকার কোচের পেটেন্ট পেলেন সেই দিনটিকে, বুধবার ২৯শে জানুয়ারি ১৮৮৬, মোটর গাড়ির জন্ম তারিখ বলে মানা হয়। তার জন্মকুণ্ডলি বা পেটেন্ট নম্বর ৩৪৭৩৫। সেই একই সময়ে স্টুটগারটের কানস্টাটে গটলিব ডাইমলার ও ভিলহেলম মাইবাখ ইন্টারনাল কমবাশচন মোটর দিয়ে প্রথম অশ্ব বিহীন ঘোড়া গাড়ি চালিয়েছেন। তবে মোটর গাড়ির পেটেন্ট নেবার ক্রেডিট কার্ল ফ্রিডরিখ বেন্তসের। খবরটা ছড়িয়ে গেল। হাবসবুরগ সাম্রাজ্যের বোহেমিয়ায় ( বোয়মেন ) ভেলভারি শহরের ভাতস্লাভ ক্লিমেন্তের বয়েস তখন সতেরো, পেনসিনের ভাতস্লাভ লাউরিনের বয়েস একুশ। কয়েক বছর বাদে এই দুই ভাতস্লাভ প্রথমে সাইকেল ও তার পরে বেন্তসের প্রদর্শিত পথে এঞ্জিন জুড়ে মোটর সাইকেল বানাবেন প্রাগ থেকে ষাট কিলোমিটার উত্তরে, ম্লাদা বোলেস্লাভ শহরে। একদিন বেন্তস, মাইবাখ, ডাইমলারের মতন তাঁরাও বানাবেন চার চাকার গাড়ি। রেলপথ, অস্ত্র শস্ত্র, বন্দুক বানিয়ে প্রভূত ধন অর্জন করার পরে চেক শিল্পপতি এমিল শ্কোডা দুই ভাতস্লাভের কোম্পানি কিনে নিয়ে তাঁর নিজের নামটি জুড়ে দিলেন। সে নাম রয়ে যাবে ( যদিও শ্কোডার অর্থ ‘বেজায় মন্দ ‘) ! যে গাড়ি আমরা সেদিন অলডারশটের শো রুমে দেখলাম, সেটি চেক রিপাবলিকের ম্লাদা বোলেস্লাভ শহরের কারখানায় তৈরি, যদিও এই কোম্পানির পূর্ণ মালিকানা এখন জার্মান ফোলকসভাগেনের। আজ শ্কোডার ট্যাগ লাইন – সিম্পলি ক্লেভার।প্রসঙ্গত শ্কোডা মোটর তাদের টপ রেঞ্জ গাড়ির নাম দিয়েছে সেই দুজনের সম্মানে, ক্লেমেন্ত লাউরিন ; মার্সিডিজ বেন্তসের সেরা গাড়ি তাদের প্রথম ডিজাইনারের নামে, মাইবাখ।ঠিক সেই সময়ে ম্লাদা বোলেস্লাভের অনতিদূরে, বোহেমিয়ার মাফারসডরফ গ্রামে ( অধুনা ভ্রাতিস্লাভিসে নাদ নিসো)এগারো বছর বয়েসের বালক ফারদিনান্দ তার বাবার কামারশালায় বসে শুনলো কার্ল বেন্তস নামের এক জার্মান এঞ্জিনিয়ার মোটর গাড়ি বানিয়েছেন – ঘোড়ার গাড়ি ও গাধা থেকে পরিবহনের পরবর্তী ধাপ! সেদিন থেকেই তার মাথার ভেতরে ঢুকে গেল গাড়ির মায়া, গতির কাব্য। আই ফোন বা ফেসবুকে সময় নষ্ট করার সুযোগ ছিল না, ফারদিনান্দের সময় কাটে যন্ত্রপাতি নিয়ে। প্রাইমারি স্কুলের অ আ ক খ শেখা শেষ হতেই ছেলের মতি গতি দেখে পিতা আন্তন পরশে তাঁকে পাঠালেন তিন মাইল দূরে রাইখেনবেরগের (বর্তমানে চেক শহর লিবেরেস -‘আমার জার্মানি’ বইতে সে অঞ্চলের গল্প বলেছি) অস্ট্রিয়ান সরকারি সান্ধ্য টেকনিকাল স্কুলে- দিনটা কাটে কামারশালায় ! বাপের চেনা জানার সূত্রে মাত্র আঠারো বছর বয়েসে ফারদিনান্দ গেলেন ভিয়েনা, বেলা এগার গাড়ি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে। মাঝে মধ্যে ঢুঁ মারেন ভিয়েনা পলিটেকনিক স্কুলে, যেখান থেকে কোনো ডিগ্রি ডিপ্লোমা অর্জন করেন নি ফারদিনান্দ- বিশ বছর বাদে ভিয়েনা টেকনিকাল বিশ্ববিদ্যালয় এই অনন্য এঞ্জিনিয়ারকে অনারারি ডক্টর উপাধি প্রদান করেন। যদিও এটি নিতান্ত সাম্মানিক, ফারদিনান্দ পরবর্তীকালে নিজের নামের আগে ডক্টর লিখতেন- ডক্টর ইনগেনিউর এইচ (অনরিস) সি (কাউসা) ফারদিনান্দ পরশে। ফারদিনান্দ পরশে ডাইমলারের অস্ট্রিয়ান শাখায় সতেরো বছর কাজ করে গেলেন তাদের স্টুটগারটের হেড অফিসে। নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষায় ক্লান্তিহীন ফারদিনান্দ পরশে বদলে দিলেন সে যাবত পরিচিত গাড়ির চেহারা। ডাইমলার ও বেন্তসের স্বতশ্চলশকটের মডেল ছিল অশ্ববিহীন ঘোড়ার গাড়ি। পরশের ডিজাইন স্বতন্ত্র, দুঃসাহসী এবং গাড়ি দ্রুতগামী। তিনি দিলেন লো লাইন বডি, ফ্ল্যাট এঞ্জিন, অ্যারো ডাইনামিক, এমনকি বাতানুকুলিত এঞ্জিন- ডাইমলার মডেল এস এস কে ১৯০ যা ঘণ্টায় ১৯০ কিলোমিটার বেগে ধাবিত হতে পারতো। বহু রেসে জিতল তাঁর গাড়ি। পরশের ক্ষিপ্রগতি ভাবনার সঙ্গে তাল দিয়ে উঠতে অক্ষম ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি একে একে তাঁকে বিদায় দেন (বেলা এগার, লোনার, ডাইমলার) অথবা ফারদিনান্দ তাদের ত্যাগ করেন – কোন এক অবসর সময়ে তিনি অস্ট্রিয়ান ক্রাউন প্রিন্স আর্কডিউক ফ্রান্তস ফারদিনান্দকে জেপেলিনে ভিয়েনার আকাশে পর্যন্ত উড়িয়েছেন! শেষ মেষ আপন জীবন বিমা বন্ধক রেখে ও জামাইয়ের অর্থ সাহায্যে নিজের কনসালটিং কোম্পানি স্থাপনা করেন যার নাম হলো ‘পরশে’। ফারদিনান্দ পরশে চাইলেন এমন গাড়ি বানাতে যার গতি হবে দ্রুত, ওজনে হালকা, দামেও কম। এমন সময়ে এগিয়ে এলেন বারন ফন অরতজেন – একছাতার তলায় আনলেন আউডি সহ আরও কয়েকটি খুঁড়িয়ে চলা গাড়ি নির্মাতাদের, তার নাম আউটো ইউনিয়ন। ফারদিনান্দ পরশেকে হয়তো বারন বললেন এবার আপনি এবং আপনার হাত যশ!লেদভিঙ্কার তাতরা গাড়ি ১৯৩৪ সালের বার্লিন মোটর শোতে পরশে আনলেন নতুন নতুন গাড়ি যা অনায়াসে জয় করলো রেসিং পদক। স্বয়ং হিটলার পরশের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। ফারদিনান্দ পরশেকে বললেন আপনি এমন একটি গাড়ি বানান যা কিনতে পারবে প্রতিটি জার্মান পরিবার। সেটি হবে জনতার গাড়ি। পরশের এই প্রয়াসে রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্টের জন্য বাৎসরিক বরাদ্দ করলেন আড়াই লক্ষ রাইখসমার্ক (আরও আড়াই লক্ষ গেল মার্সিডিজ বেন্তসের জন্য, তাঁরা বানাতে থাকবেন ধনাঢ্য মানুষের বাহন! হিটলার নিজে মার্সিডিজ চড়তেন)।এই সঙ্গে হিটলার বললেন সাম্প্রতিক কালে চেকোস্লোভাকিয়া ভ্রমণের সময়ে তাতরা নামের একটি গাড়ি চড়ে ( হিটলারের ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল না) তিনি সাতিশয় আনন্দিত হয়েছেন। গাড়ি ভালবাসেন কিন্তু তিনি এঞ্জিনিয়ারিং বোঝেন না। তবে সেই তাতরা গাড়ির গড়ন, গতি ও দাম সবটাই তাঁর মনের মতন। সে গাড়ির অস্ট্রিয়ান নির্মাতার সঙ্গেও তাঁর আলাপ হয়েছে, তিনি ওই তাতরা গাড়িতেই প্রাণ মন সমর্পণ করেছেন। হিটলার মনে করেন তাতরা টাইপের গাড়ি জার্মানির পথে পথে, বিশেষত সদ্য নির্মিত অটোবানে চলুক, প্রতি জার্মান দুয়োরে শোভা পাক। নাম হবে হবে জনতার গাড়ি ফোলকসভাগেন ( ফোলক- জনতা ; ভাগেন-বাহন)! উত্তর জার্মানির ফালারসলেবেন শহরের কাছে অনেকটা জমিও তিনি দেবেন - সেখানে পরশে গড়ে তুলুন তাঁর কারখানা, পুরো প্রকল্পের নাম সানন্দ শক্তি (ক্রাফট দুরখ ফ্রয়ডে)। শেষে হিটলার বললেন, ‘আমার একটা শর্ত আছে। স্লাভ জাতি, বিশেষ করে চেকোস্লোভাকরা ঊনটার মেনশেন, মানুষের থেকে নিচু স্তরের। আপনি যদি এই প্রকল্পের ভার নিতে ইচ্ছুক হন, আপনাকে জার্মান নাগরিকত্ব নিতে হবে।’বার্লিন থেকে বাড়ি ফিরে ফারদিনান্দ পরশে স্টুটগারটের চেকোস্লোভাক কনসুলেটে নিজের হাতে তাঁর পাসপোর্ট ফেরত দিয়ে সে দেশের সঙ্গে তাঁর সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলেন।পথে উপেক্ষিতপ্রায় সেই সময়ে ভিয়েনা টেকনিকাল ইউনিভারসিটি থেকে পাশ করে এক অস্ট্রিয়ান এঞ্জিনিয়ার যোগ দিলেন মোরাভিয়ার নেসেলসডরফ ভাগেনবাউ কোম্পানিতে। হান্স লেদভিঙ্কা বয়েসে ফারদিনান্দের চেয়ে তিন বছরের ছোটো, তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী।, অল্প বয়েস থেকেই যে কোন যন্ত্র খুলে ফেলে জোড়া দিতে পারেন ! প্রথমে রেলগাড়ি বানালেন, তারপরে মোটর গাড়ি। বেন্তস, মাইবাখ, ডাইমলার, পরশে বা বুগাতির পাশা পাশি তাঁর নাম আজ উচ্চারিত হয় না। ইতিহাসে উপেক্ষিত হান্স লেদভিঙ্কা মোটর গাড়িকে দিয়ে গেছেন অনেক কিছু : যেমন সম্পূর্ণ স্বাধীন সাস্পেনশন সিস্টেম, বাতানুকুলিত রিয়ার এঞ্জিন, ব্যাক বোন শাসি। আজ যে গাড়িই আপনি চালান না কেন তার কোথাও না কোথাও হান্স লেদভিঙ্কার অবদান হয়তো আছে। জার্মান চ্যান্সেলর হবার পরে হিটলার যখন নেসেলসডরফ আসেন, লেদভিঙ্কা তাঁকে তাতরা টি ৯৭ গাড়িতে ঘুরিয়েছেন। তিনি লেদভিঙ্কাকে জার্মানিতে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন কি না সেটি অজ্ঞাত থেকে গেছে। কিন্তু ফারদিনান্দ পরশের প্রথম জনতার গাড়ির এয়ার কুলড (লুফতগেকুয়লট ) রিয়ার এঞ্জিন প্রথমে লেদভিঙ্কার ব্লু প্ল্যানে এবং গাড়িতেই ছিল। আমরা যাকে বিটল (জার্মান কেফার) নামে জানি সেই গাড়ির শেপের সঙ্গে আশ্চর্য ভাবে মিলে যায় লেদভিঙ্কার তাতরা টি ৯৭ !তাতরা T97 গাড়িফারদিনান্দ পরশের বিটল ১৯৩৬/৩৭ সালে পরশের নতুন গাড়ির ( তখন নাম ছিল কে ডি এফ - ক্রাফট দুরখ ফ্রয়ডে ) বিষয়টা চাউর হলে তাতরা কোম্পানি পেটেন্ট লঙ্ঘনের অভিযোগ আনে পরশের বিরুদ্ধে। ফারদিনান্দ পুরোটা অস্বীকার করেন নি ; বলেছিলেন আমরা দুজনেই একে অপরের কারখানায় উঁকি দিয়েছি মাত্র, তাকে ঠিক টোকা বলা যায় না! মামলা বেশিদূর এগোনোর আগেই হিটলার অবশ্য অন্য সমাধান করলেন – চেকোস্লোভাকিয়া দখল করে তাতরার টুঁটি চেপে ধরলেন, টি ৯৭ গাড়ির প্রোডাকশন নিষিদ্ধ হলো। ফোলকসভাগেনের পথ খুলে গেল - অটোবানের মতো উন্মুক্ত, প্রশস্ত। কিন্তু সে গাড়ি বানানোর পথে বাধা দিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। পরশে তাঁর কারখানায় জনতার গাড়ি নয়, ট্যাঙ্ক বানানোয় মন দিলেন। অনন্য দক্ষতার সঙ্গে বানালেন নানান ট্যাঙ্ক (তার মধ্যে বিশেষ খ্যাত ট্যাঙ্ক শিকারি -পান্তসারইয়েগার), ভি টু রকেটের সরঞ্জাম – ফ্রান্সের পশ্চিম উপকূল থেকে সে রকেট নিক্ষিপ্ত হতো লন্ডনের উদ্দেশ্যে। আমাদের ফ্রান্সের গ্রামের বাড়ির কাছে বনের মাঝে সেই রকেটের কিছু লঞ্চ প্যাডের অবশেষ দেখেছি।হিটলারের আমলে পরশের বানানো জনতার গাড়ি বাজারে আসে নি। যুদ্ধের পরে তার প্রোডাকশন শুরু হলো- সস্তেকা আউর টিকাউ বিটল গাড়ি বিক্রি হতে থাকে লাখে লাখে - এই ব্র্যান্ড আজ অবধি দুনিয়ার গাড়ির ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বাধিক জনপ্রিয় মডেল। ১৯৭৯ সালে শেষ বিটল গাড়িটি মেক্সিকোর কারখানা থেকে যেদিন বেরিয়ে এলো ততদিনে প্রায় আড়াই কোটি বিক্রি হয়েছে। দুজনের দুটি পথ১৯৩৭ সালে ফারদিনান্দ পরশে নাৎসি পার্টিতে যোগ দিয়ে ( কার্ড নম্বর ৫৬, ৪৩, ২৮৭ ) সত্বর এস এস ( শুতসস্টাফেল – রক্ষা বাহিনী ) ওবারফুয়েরার পদ পেলেন, এস এস রক্ষীবাহিনী তাঁর সেবায় মোতায়েন। ১৯৩৮ সালে ফোলকসভাগেন কোম্পানি স্থাপিত হলো, জনতার গাড়ির দাম নির্ধারিত - ৯৯০ রাইখসমার্ক। জার্মান সরকার জনতার কাছে আবেদন জানালেন, ‘প্রতি সপ্তাহে পাঁচ মার্ক বাঁচান, চার বছরে গাড়ি কিনুন’ ক্রেডিট কার্ড বা ই এম আই চালু হতে অনেক দেরি – প্রায় তিন লক্ষ মানুষ সেই স্কিম মোতাবেক টাকা জমা করেন। কিন্তু কেউ জনতার গাড়ি চড়তে পারেন নি, সে টাকার কোন হিসেব মেলে নি। যুদ্ধ লেগে গেছে, যাত্রীবাহী গাড়ি নয়, আরমার্ড কার ও ট্যাঙ্ক বানাতে ব্যস্ত তখন কোম্পানি। যুদ্ধবন্দির দল, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের মানুষ তাঁর কারখানায় বিনা বেতনে কাজে বাধ্য হয়েছেন। যুদ্ধশেষে ১৯৪৫ সালে নাৎসিদের সঙ্গে সহযোগিতার অভিযোগে মিত্রশক্তির হাতে গ্রেপ্তার হন ফারদিনান্দ পরশে, বছর দুয়েকের কারাবাস শেষ হওয়া মাত্র ফোলকসভাগেন তাঁকে পরামর্শ দাতার পদে আসীন করে, সেই সঙ্গে অঙ্গীকার - প্রতিটি বিটল গাড়ির ওপরে তিনি পাবেন রয়্যালটি। ১৯৫১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর সুযোগ্য পুত্র ফেরি পরশে ও জামাতা আন্তন পিয়েখ তাঁর নামের ঝাণ্ডা উঁচা রাখেন। হিটলারের বদান্যতায় পাওয়া সেই জমিতে প্রতিষ্ঠিত কারখানা আজকের ভলফসবুরগের বিশাল ফোলকসভাগেন। প্রায় এক লক্ষ মানুষ সেখানে কর্মরত, পাঁচ লক্ষ গাড়ি তৈরি হয়; সব কারখানা মিলিয়ে এখন দুনিয়ার এক নম্বর গাড়ি নির্মাতা। অটোস্টাড, ভলফসবুরগ হিটলারের চেকোস্লোভাকিয়া দখলের পরে তাতরা কোম্পানির ব্যবসা প্রায় বন্ধ। নতুন গাড়ি ডিজাইন করাটাই অর্থহীন। হান্স লেদভিঙ্কার দিন কেমন করে কেটেছে তার কাহিনি জানা যায় না। তবে তিনি কোনদিন তাঁর আপন দেশ অস্ট্রিয়া ফিরে যান নি। যুদ্ধের শেষে চেকোস্লোভাক কমিউনিস্ট সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয় - অভিযোগ তিনি নাৎসি সরকারের সমর্থক ছিলেন ! তাঁর মুক্তি হলো ফারদিনান্দ পরশের মৃত্যুর কয়েকদিন বাদে ! তখন লেদভিঙ্কার বয়েস ৭৩। বন্দিদশা শেষ হওয়া মাত্র ফোলকসভাগেন ফারদিনান্দ পরশেকে অফিসের দুয়োর খুলে দিয়েছিলেন ; লেদভিঙ্কার কারামুক্তির সঙ্গে সঙ্গে হয়তো তাঁর গুণ বিচারি চেকোস্লোভাক সরকার তাঁকে তাতরা কোম্পানিতে যোগ দেবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। ধন্যবাদ সহকারে সে প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দেন। অস্ট্রিয়া ছেড়ে যে দেশকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন, তিন দশক বাদে সেই চেকোস্লোভাকিয়া ত্যাগ করে চলে গেলেন মিউনিক। অবসর সময়ে হয়তো কার ম্যাগাজিন দেখেছেন, স্কেচ প্যাডে ড্রইং করেছেন কিন্তু তাঁকে আর কখনো কোন গাড়ি কোম্পানির অফিসে বা কারখানায় দেখা যায় নি।ভাগ্যের পরিহাসটুকু বাকি ছিল। ১৯৬৫ সালে পেটেন্ট চুরির বিবাদ মেটাতে অপরাধ স্বীকার না করে ফোলকসভাগেন দশ লক্ষ ডয়েচে মার্ক ক্ষতিপূরণ দেয় চেকোস্লোভাক সরকারকে। ফারদিনান্দ পরশে তখন অন্য জগতে। সাতাশি বছরের হান্স লেদভিঙ্কা তাঁর মিউনিকের বাড়ির নিরালায় বসে কি ভেবেছিলেন, সুবিচার তাহলে হলো, শেষ পর্যন্ত?অনেক বছর কেটে গেলেফারদিনান্দ পরশে ও হান্স লেদভিঙ্কা মাঝে প্রথম মহিলা গ্রাঁ প্রি রেস বিজয়ী ড্রাইভার এলিসকা ইয়ুংকোভা ফারদিনান্দ পরশে ও হান্স লেদভিঙ্কা ইতিহাসে বাঁধা থাকবেন একই সূত্রে।সেই বন্ধনের রঙ্গমঞ্চ এককালের বোহেমিয়া মোরাভিয়া নয়, পুরনো চেকোস্লোভাকিয়ার এক অংশ, তার নাম স্লোভাকিয়া তাতরায় লেদভিঙ্কার কারখানা থেকে দু ঘণ্টার দূরত্বে, ব্রাতিস্লাভা শহরের প্রান্তে একুশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে ফোলকসভাগেন গাড়ির এক বিশাল ফ্যাক্টরি, মোটর সিটি; পৃথিবীর একমাত্র কারখানা যেখানে এক ছাউনির তলায় তৈরি হয় চারটে বিভিন্ন মডেলের গাড়ি - আউডি (কুয়াত্র), পরশে (কায়েন), শ্কোডা (সুপারব), ফোলকসভাগেন (তুয়ারেগ)।সেখান থেকে আরেকটু পুবে, ঘণ্টা দুয়েকের দূরত্বে, মারটিন শহরে প্রায় এক লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের কারখানায় ফোলকসভাগেন বানায় মোটর গাড়ির আবশ্যিক যন্ত্রপাতি।ফোলকসভাগেন স্লোভাকিয়ায় বিশ হাজার মানুষ কাজ করেন, বছরে কুড়ি বিলিয়ন ডলারের গাড়ি রপ্তানি হয়, সেটি স্লোভাকিয়ার জাতীয় আয়ের সিংহভাগ।ডেট্রয়েট বা ডিয়ারবর্ণ দেখি নি কিন্তু কমারতসব্যাঙ্কের আমন্ত্রণে দেখেছি ভলফসবুরগের আউটোস্টাড, সিটি ব্যাঙ্কের কারণে ব্রাতিস্লাভার মোটর সিটি। তারা বহন করে শুধু গত শতাব্দীর নয়, ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ গাড়ি নির্মাতা ফারদিনান্দ পরশের অমর স্মৃতি।হান্স লেদভিঙ্কার তাতরার ষাট কিলোমিটার দূরে জিলিনায় তৈরি হচ্ছে কিয়া মোটর গাড়ি। তার পাশা পাশি এসেছে জাগুয়ার ল্যান্ড রোভার, ফ্রান্সের পিউজো ; সব মিলিয়ে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের দেশ স্লোভাকিয়া বছরে বানায় বারো লক্ষ গাড়ি, মাথা পিছু হিসেবে দুনিয়ায় এক নম্বর কার মেকার। ফারদিনান্দ পরশে চেকোস্লোভাকিয়া ছেড়ে গেলেন জার্মানি, নিজের হাতে লিখলেন মোটর গাড়ির ভবিষ্যৎ। হান্স লেদভিঙ্কা অস্ট্রিয়া ছেড়ে গেলেন চেকোস্লোভাকিয়া, বিঘ্নিত হলো তাঁর সাধনা। পঞ্চাশ বছর কেটে গেলে এই দুই অসাধারণ এঞ্জিনিয়ারের যুগ্ম সাফল্যের আশীর্বাদ কি নেমে এলো সেই একই দেশে?ডিভাইন জাস্টিস? মোটরসিটি, ব্রাতিস্লাভাপাদটীকা:এক১৯১৮ সালের আগে চেকোস্লোভাকিয়া নামের কোন দেশ ছিল না। বহু শতাব্দীর জার্মান জাতি অধ্যুষিত পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য, পরে হাবসবুরগ জমিদারি বোহেমিয়া মোরাভিয়া ( আজকের চেক রিপাবলিকের পশ্চিম সীমান্ত ) এবং হাঙ্গেরির দক্ষিণ অংশ মিলে টোমাস মাসারিকের নেতৃত্বে এবং উইলসন ডকট্রিনের স্বায়ত্ত শাসনের প্রেরণায় এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৮ সালের মিউনিক কনফারেন্সে সদাশয় ইংরেজ ও ফরাসি সরকারের কাছ থেকে হিটলার জার্মান ভাষী অঞ্চলগুলির মালিকানা পেলেন, পরে বাকি দেশটুকু দখল করলেন। মনে রাখা প্রয়োজন এই অঞ্চলের মানুষ ভাষাটা বলতেন (শহরে তাঁদের মেজরিটি) কিন্তু তাঁরা কখনো জার্মান নাগরিক ছিলেন না,তাঁদের পাসপোর্ট প্রথমে ছিল অস্ট্রিয়ান পরে চেকোস্লোভাক। হিটলার এটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ডাক দিলেন- হাইম ইন্স রাইখ বা ঘর ওয়াপ্সি। তার মানে এই নয় যে বাকসো বিছানা বেঁধে তাঁরা জার্মানি আসুন। তাঁরা যেখানে বাস করেন সেই অঞ্চলটুকু জুড়ে যাবে নাৎসি জার্মানির সঙ্গে (সুদেতেনলানড)।দুই১৯০০ সালে দক্ষিণ ফ্রান্সের নিস শহরের রেস জেতার পরে অস্ট্রিয়ান ডিপ্লোমাট ও গাড়ি ব্যবসায়ী এরিখ ইয়েলিনেক তাঁর বড়ো মেয়ের নামে ডাইমলার গাড়ির নামকরণ করেন ম্যারতসেডেস (স্প্যানিশে করুণা, দয়া) যা অন্য ভাষায় ‘মার্সিডিজ’ উচ্চারিত হয়। গটলিব ডাইমলারের সে নাম পছন্দ হয়। ১৯২৬ সালে দুই কোম্পানি মিলে প্রতিষ্ঠা করে ডাইমলার-বেন্তস, কিন্তু তাদের গাড়ির ব্র্যান্ড নেম ডাইমলার- বেন্তস নয়, মার্সিডিজ বেন্তস। কৃতজ্ঞতা স্বীকার:মূলত জোনাথান ম্যান্টল (কার ওয়ার্স), আন্দ্রেয়া হিওট (থিঙ্কিং স্মল)

হরিদাস পালেরা...

দোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ১৭ - সমরেশ মুখার্জী | অবুঝ অভিমানওরা তিনটে টিম ছড়িয়ে ছিটিয়ে অভ্যাস করছিল। মাঝে দু একবার জলতেষ্টা পেতে ঈশুর বোতল থেকেই জল খেয়েছে সুমন। ওরটা তো রাখা আছে পাথরের তলায়। রোদের তেজ বেড়েছে। হাওয়া চলছে না। পরিশ্রম হচ্ছে বেশ। তাই ঘেমে নেয়ে খুব ডিহাইড্রেশন হচ্ছে। ঈশুর বোতল খালি হয়ে গেছে। দুটো নাগাদ পাথরে চড়ায় ক্ষ্যামা দিয়ে ওরা চলে এলো এ্যাসেমব্লি পয়েন্টে। ক্ষিধেও পাচ্ছে। ওরা গিয়ে দেখে অনেকেই ওদের আগে ওখানে এসে গেছে। মলয়দা, সুশীলদা ও অমিয়দা একটু দুরে Aid Climbing প্র্যাক্টিস করছেন। সুমন খুঁজে খুঁজে দ্যাখে সব জলের বোতল খালি। ওর ফেল্ট দেওয়া ক্যানটা, যেটা মলয়দা বলেছিলেন শেষ অবধি বাঁচিয়ে রাখতে, রোদে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে সুমনের। তুলি ওর বোতলের তলানি জলটা বাড়ালো। এক চুমুক দিয়ে তেষ্টা যেন আরো বেড়ে গেল সুমনের। তবু ও বোতলটা ঈশুকে বাড়িয়ে দেয়। সুমনের তেষ্টা না মিটলেও মনে হয় ঈশুরও নিশ্চই একটু গলা ভেজাতে ইচ্ছে করছে। ওর মুখটাও শুকিয়ে গেছে। বরুণ, গৌরব, তুলি, দুটো নতুন ছেলে চিঁড়ে, গুড়, শশা, গাজর দিয়ে লাঞ্চ করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জায়গা বেছে ছায়াতে বসে আছে। সকালের ভেজানো চিঁড়ে গরমে শুকিয়ে ভেজা ভাব অনেকটাই কমে গেছে। তবু পেটে ছুঁচোয় ডন দিচ্ছে বলে একটু চিঁড়ে গুড় খেতে গেল সুমন। গলা দিয়ে নামলো না। নামবে কী করে, গলা তো শুকিয়ে কাঠ। গৌরব বলে, "জেঠু আগে একটা শশা খেয়ে নে। শশায় তো ময়েশ্চার থাকে তেষ্টা ভাবটা একটু মিটবে।" বরুণ বলে, "গাজরও আছে, খা না। গাজরেও ময়শ্চার থাকে।" একটা অবুঝ অভিমান দলা পাকিয়ে উঠছে সুমনের মনে। মলয়দা রেশনিং করে খেতে বলা সত্ত্বেও ওরা কিছুটা জল বাঁচিয়ে রাখতে পারলো না ওদের জন্য? এই ফেলো ফিলিংস নিয়ে এরা পাহাড়ে যাবে? বরুণ আর গৌরবের ওপর সবথেকে রাগ হচ্ছে। নিজেদের বোতলগুলো বাংলোতে রেখে এসে, আগে খেয়ে নিয়ে ওকে এখন শশা, গাজরের ফান্ডা দিচ্ছে। সুমন বলে, "এখন গলা দিয়ে কিছু নামবে না। আমি বরং অপেক্ষা করি। বাবলুতো জল নিয়ে আসবে বলেছে। আড়াইটে বাজতে যায়, হয়তো এসে পড়বে এখুনি। তারপর খাবো। ওরা বলে, "আমরাও ওর অপেক্ষায় আছি। অন্তত লিটার পাঁচেক জল তো নিশ্চই নিয়ে আসবে।" ঠিক তখনই ওখানে এসে হাজির হলেন তিন ইনস্ট্রাকটর। অমিয়দা ওদের কথা শুনতে পেয়ে বললেন, "ওঃ হো, একটা কথা তো বলতে ভুলেই গেছি। মলয়কে বলাই কাল রাতে বাবলুকে দিয়ে জল পাঠানোর কথা বলেছিল বটে তবে তোমরা বাংলো থেকে রওনা হবার একটু আগে আমি বলাইয়ের দোকানে গেছিলাম সিগারেট কিনতে। ও তখন আমায় বলেছিল বাবলুর দিদি ভোরে এসে বলে গেছে বাবলু আজ দুপুরের পর আসবে তাই ওকে দিয়ে ওপরে জল পাঠানো যাবে না। আমি সেটা বলতে ভুলেই গেছি। দোষটা আমারই। কেন, জল একদম শেষ হয়ে গেছে নাকি? তাহলে আজ না হয় আমরা আর্লি প্যাক আপ করে পাঁচটা নাগাদ নেমে যাই, কী বলো?" সুমন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "আমি এখনই নেমে যাচ্ছি।" অমিয়দা অবাক হয়ে বলেন, "ওমা কেন? আর তো মোটে ঘন্টা আড়াই? কেবল জল তেষ্টা সহ্য না করতে পেরে তুমি নেবে যাবে? জানো আমি একবার হিমালয়ে কুড়ি হাজার ফুটের কাছাকাছি দুটো ক্যাডবেরী আর হাফ বোতল জল সম্বল করে কুড়ি ঘন্টা পথ হারিয়ে ঘুরেছিলাম। এ্যাই দ্যাখো, সেবারেই আমার বাঁ হাতের এই আঙ্গুলটা তুষার ক্ষতে আক্রান্ত হয়।" অমিয়দা বাঁ হাতটা বাড়ালেন - মধ্যমাটা ডগা থেকে ইঞ্চিখানেক কাটা।"বা ধরো ১৯৫৩ সালে নাঙ্গা পর্বত অভিযানের কথা। এভারেস্টে যেমন ইংরেজরা, নাঙ্গা পর্বতে তেমনি জার্মানরা অনেকদিন ধরে ওঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ১৯৫২তে ব্রিটিশরা এভারেস্টে সাফল্য পেলেও নাঙ্গা পর্বত তখনও অবধি অবিজিত। পৃথিবীর নবম উচ্চতম পর্বত হলেও বেস ক্যাম্প থেকে শিখরে অবধি পৃথিবীতে নাঙ্গা পর্বতেই সবথেকে বেশি চড়তে হয়। এত অভিযাত্রী এই পর্বতে মারা গেছেন যে নাঙ্গা পর্বত কুখ্যাত হয়ে গেছিল Killer Mountain বলে। ১৯৫৩ সালের অস্ট্রো-জার্মান অভিযানে নাঙ্গা পর্বত মানুষের জেদের কাছে হার মানলো।""সেই অভিযানে শিখর বিজয়ের দিন সহযোগী ক্লাইম্বাররা অনেকটা উঠেও ক্লান্তিতে হাল ছেড়ে ফিরে গেলেন। ফিরলেন না অস্ট্রিয়ান ক্লাইম্বার হারমান বুল। অন্তিম ৪৩০০ ফুট অবিশ্বাস্য মনোবলে তিনি একাই উঠে গেলেন। কিন্তু শিখরে পৌঁছলেন অনেক দেরিতে, সন্ধ্যা সাতটায়। যা ভেবেছিলেন, পথ তার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন। অন্ধকারে নামতে না পেরে একটা সরু জায়গায়, ঐ উচ্চতায়, খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকলেন সারা রাত। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে। ঘুমের ঝোঁকে টলে পড়লেই কয়েক হাজার ফুট নীচে পতন ও মৃত্যু। অবশেষে হতক্লান্ত অবস্থায় চল্লিশ ঘন্টা পরে তিনি সামিট ক্যাম্পে ফিরে আসেন""পাহাড়ে এমন অবস্থা হতেই পারে। ধরে নাও এটাও তেমন একটা সিচুয়েশন তবে অনেক ছোট মাপের। আমরা আশা করেছিলাম জল নিয়ে বাবলু আসবে। কিন্তু এলো না। বলাই জানিয়েছিল কিন্তু আমি বলতে ভুলে গেছি। ভুলটা আমারই। কিন্তু এই অনিচ্ছাকৃত সিচুয়েশনটাও আমরা প্র্যাক্টিসের অঙ্গ হিসেবে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। এখানে কিন্তু আমাদের কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। চাইলেই আমরা আধ ঘন্টার মধ্যে বাংলোয় নেমে যেতে পারি। তবু যদি আমরা পাঁচটা অবধি তেষ্টা দমন করে থাকতে পারি সেটা হবে সহনশীলতার পরীক্ষা। চেষ্টা করে দ্যাখো না, পারো কিনা। এগুলোই তো আমাদের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার সুযোগ।"সুমন বলে, "অমিয়দা, আপনি বাস্তব উদাহরণ দিয়ে খুব অনুপ্রাণিত হবার মতো কথা বলেন। যারা ভবিষ্যতে পর্বতারোহণকে সিরিয়াসলি নিতে চায় তারা আপনার কথা শুনে খুব উদ্বুদ্ধ হবে। বুঝতে পারছি আপনি বলতে চাইছেন, দৌড়লে যেমন স্ট্যামিনা বাড়ে তেমনি অনেকক্ষণ খাবার বা জল না খেয়ে, না ঘুমিয়ে থাকলে সারভাইভাল স্ট্যামিনা বাড়ে। কিন্তু আমি খুব সাধারণ ছেলে। ভবিষ্যতে পর্বতারোহণ নিয়ে বেশিদুর যাওয়ার ইচ্ছা, ক্ষমতা, সাহস কোনোটাই নেই। আপনি বা হারমান বুল যে অবস্থায় পড়েছিলেন তাতে মারাও যেতে পারতেন। পাহাড় পর্বত নিজের জায়গায় থাকবে, আমি দুর থেকে দেখবো। তাতেই আমি খুশি। যদি কোনো সংকটজনক অবস্থায় কখোনো পড়ি তখন যা হবার তাই হবে কিন্তু তার জন্য প্র্যাক্টিস করে নিজেকে তৈরী করা আমার লক্ষ্য নয়। আমি পাহাড়, অরণ্য ভালোবাসি। তাই এসেছি উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে কদিন কিছু পছন্দের সঙ্গীর সাথে আনন্দ করতে। বোনাস হিসেবে পাচ্ছি শৈলারোহণের মজা। কিন্তু এখন গলা শুকিয়ে কাঠ। আমি কোনো আনন্দ পাচ্ছি না। ঝর্ণার টলটলে জল আমায় টানছে। আমি যাই। প্লিজ কিছু মনে করবেন না।"অমিয়দা বলেন, "ঠিক আছে, ভালো না লাগলে নেমে যেতে পারো। আমরা তো কালকেও আছি। কাল না হয় একটু তাড়াতাড়ি আসবো আমরা। রাস্তা ভুল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই তবু আমি কি যাবো তোমার সাথে? সুমন বলে, "না, না, আপনি এখানে থাকুন। আমি ঠিক চলে যাবো।"অমিয়দা ওনার বোতলটা বাড়িয়ে দেন। অর্ধেকেরও কম জল আছে ওতে। বলেন, "এতটা পথ একা যাবে, একটু গলা ভিজিয়ে নাও।" সুমন বলে, "না অমিয়দা, ঐটুকু তো মোটে আছে, আপনারা পাঁচটা অবধি প্র্যাক্টিস করবেন, আপনাদের লাগবে। আমি তো এখুনি পৌঁছে যাবো। আমার লাগবে না।" অমিয়দার মুখটা একটু ম্লান দেখায়। হয়তো ভাবছিলেন বাবলু আসবে না এটা উনি নীচেই বলে দিলে ওরা বেশি করে জল নিয়ে আসতে পারতো। বা ওপরে এসেও বলে দিলে সবাই একটু বুঝে খেত। বাবলু লাঞ্চের আগে জল নিয়ে আসবে ভেবে সবাই তেষ্টা পেলেই আশ মিটিয়ে খেয়েছে। ওদেরও দোষ নেই। তুলি ওর ফরসা তালুতে একটা লেবু লজেন্স বাড়িয়ে বলে, "জেঠু, এটা মুখে দিয়ে যা, তেষ্টা কম লাগবে। এতটা পথ একা একা যাবি।"শুরুতে যা ছিল ছেলেমানুষী অভিমানবোধ ক্রমশ তা মন খারাপ করা অপরাধবোধে বদলে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু করার নেই। মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া কথা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। সুমন লজেন্সটা তুলে নিয়ে আর কারুর দিকে না তাকিয়ে নামতে শুরু করে। (চলবে)চললুম ঈর্ষাহীন দেবীর গৃহে - ২ - সমরেশ মুখার্জী | মন্ডলে রয়েছে সীতারাম আশ্রম। শুনলাম ওখানে এক সাধিকা গিরিজা দেবী বিগত ২৩ বছর যাবৎ সন্ন্যাসজীবন যাপন করছেন। পাশে সংস্কৃত বিদ্যালয়। পাকা রাস্তার বাঁদিকে সাধারণ মানের অনসূয়া লজ। ৬০০ টাকা ভাড়া। রাস্তার ডান দিকে সতী অনসূয়া দেবী যাত্রাপথের শুরুতে মাতাজীর নামাঙ্কিত তোরণ। কিছুটা কংক্রিট বাঁধানো রাস্তা পেরিয়ে কাঁকুড়ে পথে চলা শুরু করলাম সোয়া দশটা নাগাদ। আশপাশে অল্প কিছু বাড়িঘর। একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়। শান্ত পরিবেশ। ডানদিক দিয়ে নামছে উচ্ছল অমৃতগঙ্গা শাখানদী। নীচে মন্ডলেই গিয়ে মিশেছে দুরে বালখিল্য নদীতে। চারপাশে অঢেল সবুজ। ঝকঝকে নীলাকাশ। দুরে পাহাড়ের মাথায় বরফ। উজ্জ্বল সূর্যালোক। এমন পরিবেশে হেঁটে যাওয়া অত্যন্ত আনন্দময় অভিজ্ঞতা। শান্ত ফাঁকা পথে এক বয়স্ক মানুষ আগে চলেছেন লাঠি নিয়ে। সিরোলি গাঁও অবধি ঐ পথে কয়েকজন গ্ৰামবাসীকে আসতে যেতে দেখলাম। তারপর দু এক জনকে নেমে আসতে দেখলাম। যেতে কাউকে দেখলাম না। চারধাম যাত্রার সীজনে ওদিকে লোকজন খুব কম আসে। মন্ডল থেকে একটু গিয়ে বাঁদিক বোর্ডে লেখা দেখলাম NOKIA কোম্পানি ওখানে একটা ওয়াটার-মিল বা জলধারা দ্বারা চালিত যাঁতাকল বা পানিচাক্কি মেরামত করে দিয়েছে। অতীতে মুঘল জমানায় ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ঔরাঙ্গাবাদে বাবা শা মুসাফির দরগাহতে একটা পনচাক্কি বা ওয়াটার-মিল বানানো হয়েছিল। ৬ কিমি দুর থেকে নালায়, পাইপে করে জল এনে চালানো হোতো সেটা। ১৯৭৯ সালে প্রথমবার ঔরাঙ্গাবাদে গিয়ে ওটা চালু অবস্থায় দেখতে পাইনি। তার অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। ৩২ বছর পরে ২০১১ সালে আবার গেছি। দরগাহ, বাগিচা, জলাধর সব আছে। সুন্দর পরিবেশ। হবে নাই বা কেন - পনচাক্কি মহারাষ্ট্র ওয়াকফ বোর্ডের মূখ্যালয়। কিন্তু চাক্কি আর ঘোরে না। তার চাকরি গেছে। প্যাকেটের আটা এসে কজনেই বা এখন আর চাক্কিতে যায়। কিন্তু মন্ডলে তখনো নিখরচায় চাক্কি চলে জলে। কাছেই একটা ছোট ঘরের নীচে আছে পানিচাক্কিটা। কাছে গিয়ে দেখি পথের বাঁদিকে ছোট্ট পাহাড়ি নালা দিয়ে তীব্রবেগে জল যাচ্ছে। চাকি ঘুরিয়ে পথের তলা দিয়ে পাইপে পেরিয়ে ডানদিকে অমৃতগঙ্গায় গিয়ে মিশছে সেই জলের ধারা। চাক্কিঘরে একটা বড় স্থির (static) গোল পাথরের চাকার ওপর ছোট একটা চাকা জলের শক্তিতে ঘোরে। কিন্তু চাকাটা ঘোরার কৌশল সামনে থেকে দেখে বোঝা গেল না। ওপরের চাকার কেন্দ্রে একটা ছিদ্র। তাতে ওপরের শঙ্কু থেকে জোয়ার, বাজরা যে যা পিষতে চায় নিয়ন্ত্রিতভাবে পড়ছে। সেগুলি পিষে গিয়ে কেন্দ্রাতিগ বলের প্রভাবে (centrifugal force) চাকির বাইরে জমিতে ছড়িয়ে পড়ছে। যে পিষতে এসেছে সে পেষা শষ্য কুড়িয়ে বস্তায় ভরে চলে যাওয়ার আগে হ্যান্ডল ঘুরিয়ে চাকিটা বন্ধ করে যাচ্ছে। হ্যান্ডলটা একটা বাইপাস ভালভ। ওটা ঘোরালে জলধারা চাকি না ঘুরিয়ে নদীতে গিয়ে পড়বে। শষ্য ছাড়া ঘুরে চললে চাকি ক্ষয়ে যাবে বলে বাইপাস ব্যবস্থা করা আছে। বেশ লাগলো দেখে সরল ব্যবস্থা। অল্প জনসংখ্যার জন্য যথেষ্ট। আরো খানিক যেতে চোখে পড়লো সিরোলি গ্ৰামের ছোট্ট তোরণ। অমৃতগঙ্গার পুল পেরিয়ে যেতে হয়। ঐ পুলে গাড়ি যায় না। ওটা পদচারীদের জন্য। ছোট গাড়ি আসতে পারে ঐ তোরণ অবধি। এতক্ষণ অমৃতগঙ্গা ছিল পথের ডানদিকে - একটু দুরে। সিরোলির পর তা প্রায় পথের পাশে বাঁদিকে নেচে নেচে নামবে। সিরোলি ছোট গ্ৰাম। লোকজন বেশী দেখা গেল না। একটি ঘরের দাওয়ায় কিছু পাকা শষ্যের আঁটি ফেলে দুই মহিলা লাঠি দিয়ে ধাঁই ধপাধপ পিটে চলেছেন নির্দিষ্ট ছন্দে। বুঝলাম পিটিয়ে দানা ঝাড়াই হচ্ছে। সহ্যাদ্রীতে প্রত্যন্ত গাঁয়ে একটু বড় স্কেলে চক্রাকারে মহিষ চালিয়ে মাড়াই হতে দেখেছি। আমি দোকান থেকে চাল, আটা কিনে খাওয়া পাবলিক। জমির সাথে যোগাযোগ নেই। পাকা সোনালী শষ্যের আঁটি দুর থেকে আমার চোখে ধান, গম একই লাগবে। তবু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখি ওনাদের পিটিয়ে ঝাড়াইয়ের কায়দা। বেশ পরিশ্রমের কাজ। চেনে বাঁধা লোমশ পাহাড়ি কুকুরটি খুব চেঁচায়। ভাবখানা, তুমি কে হে হরিদাস পাল যে ছবি নিচ্ছো? বেচারা কীভাবেই বা জানবে এসব বেত্তান্ত পরে আমি হরিদাস পালে ছাড়বো। পোষ্যের গার্জেনগিরি দেখে সবুজ কাপড় পরা মহিলাটি আমার দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে হেসে তাদের পোষ্যকে স্নেহের ধমক দেন - আরে, বস্ কর, চুপ হো যা। সে থেমে যায়। আমি এগোই। এ পথে মাঝে মাঝে PWD রাস্তার পাশে তীর্থযাত্রীদের জন্য রেনশেড বানিয়েছে ফলে বসে একটু বিশ্রাম নেওয়া যায়। ঝর্ণা থেকে পাইপ এনে পানীয় জলের কল বানিয়েছে। তাই বেশী জল বয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনও নেই। ওপরে জনবসতি নেই। পাহাড়ি ঝর্ণার জল হয়তো এমনই পান করা যায়। তবু একাকী ভ্রমণে আমি জলের ব্যাপারে একটু সাবধানতা নিই। ৩৫ দিনের ভ্রমণে এক বোতল জলও কোথাও কিনিনি। যেখানে যা জল পেয়েছি ফিলটার ব্যাগ দিয়ে ছেঁকে বোতলে ভরে ১০ মি.গ্ৰা/লিটার হিসেবে ক্লোরিন ট্যাব দিয়ে খেয়েছি। এভাবেই অনেকগুলো ভ্রমণ করেছি। কোথাও পেটের গোলমালে ভুগিনি। সিরোলি থেকে কিছুটা এগোতে আবার এলো অমৃতগঙ্গার ওপর একটা সেতু। সেতু পেরোতেই শুরু হোলো চড়াই। জানিনা এই চড়াইয়ের কথা ভেবেই অরুণা বলেছিল কিনা - আঙ্কল আপ থক যায়েঙ্গে। কিন্তু টেন্ট, অতিরিক্ত মাল সমেত বড় স্যাকটা রেখে এসেছি গোপীনাথ মন্দিরে রামপ্রসাদের জিম্মায়। চলেছি একটা ল্যাপটপ স্যাক নিয়ে। হাতে ট্রেকিং পোল। তখন পৌনে উনষাটে দিব্যি ফিট আছি। তাই নিজস্ব ছন্দে ধীর লয়ে উঠে যেতে অসুবিধা হয় না। বেড়ানো মানে তো শুধুই চলা নয়। কখনো কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। কেবলই দেবভূমি হিমালয়ে নয়। বিশাল পাহাড়শ্রেণীর এক অদ্ভুত গাম্ভীর্য আছে। পশ্চিমঘাট, পূর্বঘাট, সাতপূরা, নীলগিরি, বিন্ধ্যাচল, আরাবল্লী - নানা জায়গায় উপলব্ধি করেছি তা। তখন সাহচর্যের কলতান ভালো লাগে না। একা যাওয়ার এইটা বিশেষ সুবিধা।এই পথে কয়েকটি স্বাস্থ্যবান চকচকে স্যালাম্যান্ডর দেখলাম। স্যালাম্যান্ডর, গিরগিটির ছবি বেশ ওঠে। একেকটার একেক বাহার। ২০১৬তে অন্ধ্রে নাগার্জুন সাগরের ঘাটে দেখেছিলুম নীচের এই সুন্দর কালচে ধূসরের চেকের ওপর হলুদ ডোরাকাটা স্যালাম্যান্ডরটি। কর্ণাটকে ২০২১এ চিত্রদূর্গ কেল্লায় দেখা গিরগিটিটির ক্যামোফ্লেজ তো লেগেছিল অসাধারণ। ওখানকার ছিটছিট গ্র্যানাইট পাথরের সাথে ওর শরীরের ছোপ এমনভাবে অভিযোজিত হয়েছে যে কাছ থেকেও ভালো করে খেয়াল না করলে চোখেই পড়বে না। প্রকৃতির কী বিচিত্র সব সৃষ্টি! তখন ক্যামেরা ছিল না। মোবাইলেই ধরেছিলাম তাকে। তবে আমার গিরগিটি কলেকশনের খুব পছন্দের ছবিটা উঠেছিল ২০১১তে তামিলনাড়ুর কোডনাডু ভিউপয়েন্টে। দুরে দিগন্ত বিস্তারিত নীলগিরি পর্বত দেখছি। হঠাৎ সামনে পাথরে দেখি কালো ও গেরুয়া কম্বিনেশনের একটি গিরগিটি। তখন সাথে ছিল 5mp Sony ক্যামেরা। দুর থেকে দু একটা তুললাম। মন ভরলো না। রেলিং টপকে কাছে গিয়ে ক্লোজ আপ নিতে যাই। গার্ড বলে রেলিং পেরোবেন না - ভালো ড্রপ আছে আগে - পড়ে যাওয়ার চান্স আছে। কিন্তু এককালে সামান্য শৈলারোহণের অভিজ্ঞতায় বুঝি খরখরে পাথর, নতুন উডল্যান্ড জুতোর জব্বর সোল - নেহাত ল্যাদোষ না হলে বা ভার্টিগো না থাকলে হড়কানোর কথা নয়। ওকে ইশারায় বোঝাই It’s OK. সাবধানে কাছে যাই। সে পুটপুট করে মাপছে আমায়। বেশী কাছে গেলাম না - যদি পালায়। 12X জুমে ছবিটা তুলতে পিছনে নীলগিরি উধাও হয়ে রেখে গেল সবুজাভ bacground blur. সেই প্রেক্ষাপটে তার সমাহিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার ভঙ্গিটা লেগেছিল খুব মিষ্টি! টেলিলেন্স হলে আরো শার্প আসতো ছবিটা।অনসূয়া দেবীর পথেও যেখানে বসেছিলাম পাশে পাথর থেকে একটা চকচকে স্যালাম্যান্ডর আমায় কৌতূহলী চোখে দেখছিল। কিন্তু বড় লাজুক। ক্যামেরা নেই। মোবাইল নিয়ে একটু কাছে যেতেই সুরুৎ করে সরে পড়লো। গম্ভীর পাইনের ডাল হাওয়ায় মৃদুমন্দ দোলে। আকাশে মেঘের জন্য দুর পাহাড়ে সবুজের ওপর আলোছায়ার খেলা। হিমালয়ের নিঃসীম নির্জনতা মনে শান্তির চামর বোলায়। সেতু পেরিয়ে ওপরে উঠতে অমৃতগঙ্গা নীচে জঙ্গলে কোথাও আড়ালে হারিয়ে গেল। মন্ডল থেকে আন্দাজ আড়াই কিমি এসে সেতু পেরিয়ে একটু এগোতে পড়েছিল শিশুপাল বিস্তের চায়ে নাস্তার দোকান। পরিচিত সঙ্গীর সাথে হপ্তা দুয়েক অবধি ভ্রমণ ঠিক আছে। তার বেশী হলে নানা কারণে ছানা কাটতে শুরু করে। কিন্তু দু মাসের একাকী ভ্রমণেও কখনো সঙ্গীহীনতার চাপ অনুভব করিনি। সেলফ ড্রাইভ করে বেড়াতে গেলে বাস্তবিক কারণে সাথে একজন থাকলে সুবিধা হয়। কারণ পথে গাড়ি খারাপ হতেই পারে। জনবাহনে গেলে সে প্রয়োজন নেই। একাকী ভ্রমণে সঙ্গীর অভাব বোধ না করলেও চলার পথে স্থানীয় মানুষের সাথে গল্পগুজব করতে ভালোই লাগে। যাদের সাথে আর কখনো দেখা হবেনা তাদের সাথে ক্ষণিকের আলাপ স্মৃতিতে রয়ে যায় বহুদিন। শিশুপাল অমায়িক মানুষ। সিরোলিতেই জন্ম। জানালো আগে ও কেদারনাথের পথে খাবারের স্টল দিয়েছিল। দুটো খচ্চরও কিনেছিল। লোক লাগিয়ে ওদুটো দিয়ে তীর্থযাত্রী বহন করে অতিরিক্ত উপার্জন হোতো। ভালোই চলছিল। কিন্তু দুটো খচ্চর, দিন পনেরোর রোজগারের টাকা, মালপত্র সমেত ওর দোকান ভেসে গেল ২০১৩ সালের জুনে কেদারনাথ প্রলয়ে। কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে গাঁয়ে পালিয়ে আসে শিশু। আর যায়নি কেদারখণ্ডে বেশী রোজগারের আশায়। বারোমাস এই দোকান চালায়। কাছেই সিরোলিতে ওর পরিবার থাকে। অফ সিজনে সন্ধ্যায় ঘরে চলে যায়। সিজনে রাতেও থাকে দোকানে। তখন ওর পোষ্য কুকুরটি থাকে ওর সাথে। সোলার প্যানেল দিয়ে লাইট জ্বলে। যাত্রীরা চাইলে একটু মোবাইল চার্জ করতে পারে। ওখানে BSNL সিগন্যাল আসে। বলি, শিশুভাই এ পথে লোকজন তো বিশেষ দেখছি না, রোজগারপাতি হয় তেমন? শিশু বলে, কেদারের মতো হয় না। এখন সিজনও নয়। অগ্ৰহায়ণ মাসে গুরু দত্তাত্রেয় জয়ন্তীর সময় একমাস ধরে অনেক তীর্থযাত্রী আসেন। তখন লক্ষ্মী, সরস্বতী, ভগবতী, জ্বালাদেবীর ডোলি গোপেশ্বর, সগ্গর, মণ্ডল থেকে চতুর্দশীতে এসে পৌঁছয় অনসূয়া মন্দিরে। পূর্ণিমার পর ফেরৎ চলে যায় ডোলি। তখন দুদিনের বড় মেলা হয়। বহু লোক আসেন। নবরাত্রির সময়েও অনেকে আসে। ডিসেম্বরের শেষে ও জানুয়ারিতে হালকা বরফ পড়ে। এখানে কেদারনাথের মতো শীতে মন্দির, যাত্রী চলাচল বন্ধ হয়ে যায় না। তাছাড়া নিঃসন্তান দম্পতিরা সারা বছর আসেন সতী মায়ের থানে সন্তান কামনায় মানত করতে। মানত পূর্ণ হলে সপরিবারে আসেন পূজো দিতে। এভাবে সারা বছরই লোকজন আসেন। তাই চলে যায় মোটামুটি। শিশুর দোকানে বসে মশালা ম্যাগী আর চা খাই। এক প্যাকেট পার্লেজি কিনে ওর পোষ্যর জন্য শিশুর হাতে দিই। শিশু খাওয়ায় ওকে। সে HMV স্টাইলে বসে কুপকুপ করে খায়। শিশুকে বলি আমার মতো একা যাত্রী চাইলে তোমার দোকানে রাতে থাকতে পারে? শিশু বলে, হ্যাঁ, থাকতেই পারে। তখন আমিও থেকে যাবো তার সাথে। মেলার সময় থেকেওছে অনেকে। একজন কেন চারজন থেকেছে। ডিসেম্বরে ঠান্ডা ভালো পড়ে। মেলা হয় ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। এক্সট্রা ফোম ম্যাট আছে। তখন পেতে দিই মাটিতে। থাকার জন্য কিছু চাই না। এটা তো ঠিক থাকার জায়গা নয়। খুশি হয়ে যে যা দেয় তাই সই। সামান্য কিছু দৃশ্যাবলী - মামূলী কিছু কথা। তবু বেশ লাগে। সমাজমাধ্যমে চালাক চালাক শহুরে আদানপ্রদাণে ক্লান্ত মন আরাম পায়।শিশুর দোকান থেকে বেরিয়ে চলতে শুরু করি। কুকুরটি কিছুদুর চলে আমার সাথে। লেপার্ডের প্রিয় খাদ্য কুকুর। ও যখন নিশ্চিন্তে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন নিশ্চয়ই আশপাশে গুলবাঘ নেই। আরো কিছুটা যেতে রাস্তার পাশে দেখলাম একটা শিলালিপি। ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক বিভাগের দেরাদুন সার্কেলের ফলকে ইংরেজিতে এর বিষয়ে যা লেখা আছে তার সংক্ষিপ্তসার এরকম - ROCK INSCRIPTION, MANDAL. The inscription is in Sanskrit language and northern brahmi script. It says one Kshatriya Naravarman under the Maharajadhiraja Paramesvara Saravarman, constructed a water-reservoir and a temple. The king may be identified as Maukharı king Sarvarman who ruled from 576 to 580 AD. This inscription is historically significant as this is the earliest inscription mentioning a ruling king in Uttarakhand after Mauryan king Ashoka's Kalsi Rock Edict. দেড়টা নাগাদ চোখে পড়লো মন্দির চত্বর। পিছনের গাছটি শুনলাম বহু প্রাচীন। মন্ডল থেকে পুরো পথ নির্দিষ্ট। হারানোর সম্ভাবনা নেই। পাথর বাঁধানো বা কংক্রিটের পথ। এপথে অশ্বেতর চলে বলে সিঁড়ি নেই। আমি রাতে ওখানে থাকবো ভেবেই গেছি। তাড়া নেই। রাস্তায় টুকটাক জিরিয়ে, এপাশ ওপাশ দেখে, পানিচাক্কি পর্যবেক্ষণ করে, শিশুপালের ধাবায় গল্প করে, কোথাও চুপচাপ কিছুক্ষণ বসেছি। এসবে ঘন্টাখানেক গেছে। সোয়া তিন ঘন্টায় গেছি। মানে ৫ কিমি পথ হাঁটতে লেগেছে সোয়া দু ঘন্টা।মন্দিরের একটু আগে এলো তিওয়ারি লজ। শয্যা প্রতি ১৫০ টাকা। দ্বিশ্যয্যার ঘর ৫০০ টাকা। ঘুপচি ঘর, অপরিচ্ছন্ন বিছানা। অত্যন্ত কম খরচে একাকী ভ্রমণ করে যে কোনো অবস্থায় মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতার একটু গুমোর হয়েছিল। সেবার উত্তরাখণ্ডেও যাত্রা সীজনে হরিদ্বার টু হরিদ্বার খরচ হয়েছিল দিনপ্রতি ২৯৫ টাকা। অবশ্য তার একটা কারণ ছিল। দেবপ্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ, গোবিন্দঘাট, গুপ্তকাশী, শোনপ্রয়াগ, উখিমঠ, যোশিমঠ, আউলি, গোপেশ্বর, অনসূয়া দেবী ইত্যাদি জায়গায় চোদ্দটি রাত্রিবাসে কোনো খরচই লাগেনি। তুঙ্গনাথ, দেওরিয়া তাল, খিরসু, কর্ণপ্রয়াগ, রূদ্রপ্রয়াগ ইত্যাদি জায়গায় রাত্রিবাসে হয়েছে অবিশ্বাস্য কম খরচ। নাহলে এতো কমে হয় না। তিওয়ারি লজ দেখে মনে হোলো নিরুপায় না হলে এখানে রাত্রিবাস করতে ইচ্ছে হবে না। বরং দেবপ্রয়াগ সঙ্গম ঘাটে তিনদিক খোলা ঢাকা চাতালে আরামে কাটিয়েছি দুরাত। (এই সিরিজের ১৮ নং পর্ব শুভারম্ভ)। লজকে বাঁয়ে রেখে এগোই মন্দিরপানে। চোখে পড়লো একটা বড় শেড। পরে জেনেছি ডিসেম্বরে দত্তাত্রেয় জয়ন্তী মেলার সময় লোকজন এখানে আশ্রয় নেয়। পাশে শৌচালয়ও আছে দেখলাম। মেলার সময় অস্থায়ী তাঁবুও লাগে ঐ মাঠে। ধর্মশালা ইত্যাদি নির্মাণ হবে শুনলাম। প্রাচীন মন্দিরের পিছনে বিশাল এক চীর গাছ। অনসূয়াদেবীকে ভক্তজন সন্তানদায়িনী মাতা জ্ঞান করেন। তাই নিঃসন্তান দম্পতি এখানে এসে সন্তানকামনায় মানত করে ঐ গাছে সূতো বাঁধেন। মনোস্কামনা সফল হলে মন্দিরে এসে গাছ থেকে সূতো খুলে চারপাশে লাগানো বাঁশে, রেলিংয়ে ঘন্টা বেঁধে যান। নানা সাইজের ঘন্টা। যার যেমন সামর্থ্য। তবে মানত পূরণ হলে পরে কার সূতো কে খোলে তার ঠিক নেই। আজমীর শরীফে খোয়াজা গরীবে নওয়াজ দরগাহতে সূতো বেঁধে অমিতাভ বচ্চন চার দশক বাদে গিয়ে খুলেছিলেন - সে সূতো অবশ্যই তাঁর বাঁধা নয়। কার্যকারণ যাই হোক, মন্দিরের চারদিকে বাঁধা অসংখ্য ঘন্টা বহু মানতকারীর মনোবাঞ্ছা পূরণের সাক্ষী। প্রাচীন মন্দিরের সামনে আধুনিক এক্সটেনশন। বড় মন্দির চত্বর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন।(চলবে)একটি টি-শার্ট - মোহাম্মদ কাজী মামুন | বড় ব্রিজটা থেকে কয়েক হাত দূরে এসে আটকে গেল তাদের বাইক। আকাশ ছিল মেঘের ভারে থমথমে, তাই যেন উড়ে চলছিল বাইকচালক সেলিম। কিন্তু ব্রীজের উপর শ’য়ে শ’য়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ব্রেককেও দাঁড়িয়ে পড়তে হল। আর তারপরেই যখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল, তখন পিছিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়ার সুযোগও থাকলো না, কারণ আরো অনেক হতভাগা যানকে একইরকম থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে।পুলসিরাত পার হয়ে যখন শেষমেষ তারা ঢুকলো অফিসটাতে, তখন দেখা গেল সেলিম ভিজলেও তার বসের মত কাকভেজা হয়নি, ফ্যানের বাতাসে একটুখানি বসলেই চলছে। ওদিকে বসের সামনে মেলে ধরা হয়েছে দীপুর টি-শার্টটা। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর এক সময় বস যখন গায়ে গলিয়েই ফেললেন বস্তুটাকে, তখন সহকর্মীদের মধ্যে কলরব উঠল - বসের বয়স এক ধাক্কাতেই দশ বছর কমে গেছে!তবে ব্যতিক্রম ছিল সহকর্মী সেলিম; সে মুখ ভার করে থাকল বাইরের মেঘের মত করেই! একে তো চতুর্থ শ্রেণী, তার উপর আবার একজন বিধর্মী, সেই দীপুর পোশাক বসের গায়ে! কে জানে, এ টি-শার্ট পরেই পুজো দিয়ে তবে অফিসে এসেছে কিনা!সেদিন নির্ধারিত সময়ের আগে অনেকটা তাড়া করে নামাযের ডাক এল সেলিমের কাছ থেকে। অফিসের নির্ধারিত কাজের পাশাপাশি ইমামতির অনির্ধারিত কাজটিও তাকে করতে হয়। যদিও কোন অতিরিক্ত মাইনে মেলে না এজন্য, কিন্তু সেলিম জানে, অনেক অনেক মাইনে জমা হয়ে থাকছে তার জন্য মাসে মাসে সাত আসমানের মালিকের তরফে।আজ যেন বসের পাশাপাশি টি-শার্টটাকেও বিশুদ্ধ করে সেই সঞ্চিত মাইনেটাই বাড়িয়ে নিতে চাইছিল সে! তবে বস যখন নামায শেষে দীপুকে টি-শার্টটা ফিরিয়ে দিতে গেলেন, সেলিমের দ্বিতীয়বারের মত মুখ ভার করল, আর সেখানে ভেসে বেড়াতে লাগল আগের থেকেও কালো সব মেঘ! তার কেবলই মনে হতে লাগল, বিশুদ্ধ একটা জিনিস আবার অপবিত্র হতে চলেছে! এদিকে টি-শার্টটা অবশ্য দীপুর হাতে পৌঁছুতে পারার আগেই অফিসে আগত এক অতিথির গায়ে চেপে বসল। ভদ্রলোককে বাইরে থেকে ঢুকতে দেখে বসই ছুটে গিয়েছিলেন। সেলিম অনেকক্ষণ চেয়ে থেকেও যখন চিনতে পারল না লোকটিকে, হাল ছেড়ে দিয়ে নিজের ডেস্কে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।অফিসের বাইরে তখন আবারো ঝমঝমিয়ে নেমেছে বৃষ্টি, আর ভেতরে একটি টিশার্ট ওম দিয়ে যাচ্ছে নাম-পরিচয়বিহীন নতুন একটা কাকভেজা শরীরকে!(সমাপ্ত)……………………………………………………………………………………………………………..

জনতার খেরোর খাতা...

অলীক সমুদ্রমানুষদের উপাখ্যান - পাপাঙ্গুল | "জীবন যে প্রকৃতই সমুদ্রযাত্রা , যে কোনো সময় জাহাজডুবির আশংকা থাকে , ধূসর বন্দরের অপেক্ষায় শুধু অপেক্ষা , এই অপরাহ্নবেলায় তাও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও জন্ম থেকেই এই এক অলৌকিক যাত্রায় মানুষকে বেরিয়ে পড়তে হয়।"'নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে' দেশভাগ সম্পর্কিত বহু আলোচিত উপন্যাস হলেও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমুদ্র বিষয়ক লেখা নিয়ে কমই কথা হয়। পৃথিবীর তিনভাগ জল হলেও জলের উপাখ্যান বেশি লেখা হয়নি। ব্রিটিশদের মত দ্বীপবাসীদের সাহিত্যে স্ট্রেজার আইল্যান্ড, হার্ট অফ ডার্কনেস , রাইম অফ এনশিয়েন্ট মেরিনার, রবিনসন ক্রুশো , ওল্ড ম্যান এন্ড দ্য সি, মবি ডিক , গালিভার্স ট্র্যাভেলস। বিজয় সিংহের লঙ্কা জয় বা চোলদের জাভা সুমাত্রা ইন্দোনেশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার ছাড়া ভারতীয় / বাঙালিদের সমুদ্রযাত্রা নিয়ে বিশেষ ইতিহাস / লেখাপত্র নেই। বাঙালিরা দ্বীপে বাস করে না বলে অতীন অনালোচিত অথচ সমুদ্রের ভাসমান এবং কিনারার জীবন নিয়ে এত বিশদে আর বাংলায় কেউ লিখেছেন বলে জানি না। নদীকে কেন্দ্র করে যারা বেঁচে থাকে , তাদের নিয়ে আছে। "নিশিদিন জাহাজ চলতে থাকলে ভাবাই যায় না , মানুষেরা ডাঙায় থাকে। সমুদ্রের মায়ায় ভীষণভাবে মানুষেরা পড়ে যায়। তখন বুঝি পৃথিবীতে মাটি গাছপালা পাখি বলে কিছু আছে মনে থাকে না। একনাগাড়ে ডেকে বসে থাকলে মনে হয় এক গোলাকৃতি নীল বিরাট এক টানেলের মধ্যে দিয়ে জাহাজটা নিশিদিন ছুটে যাচ্ছে যেন কোন এক অতিকায় স্পেস রকেট। রাতটাই সব সময় সমুদ্রে সবথেকে বেশি কষ্টদায়ক। কি যে গভীর অন্ধকার।"জাহাজে কতরকমের সমুদ্রমানুষ। কোল বয় , ফায়ারম্যান , মিস্ত্রী , ছোট টিন্ডাল , পার্ক সার্কাসের সারেং , বাবুর্চি। মেসরুমমেট , মেসরুম বয় সবারই সম্বল ডেক ভান্ডারী , ইঞ্জিন ভান্ডারী। জাহাজে উঠে যারা উল্কি করায় তাদের ধারণা জাহাজের ভূত প্রেত তাদের তাড়া করে না। জাহাজ ছাড়ার সময় কার্পেন্টার ডেকে ঘোরে। হাতে পেতলের জল মাপার স্টিক। সে নোট নিচ্ছে কতটা আর জলের প্রয়োজন। জলের ট্যাংকগুলো সবই প্রায় ইঞ্জিন রুমের তলায়। মাঝদরিয়ায় জল নেই , কয়লা নেই ভাবাই যায় না। সমস্ত কেবিনের চাবি থাকে চার্টরুমে , চিফ মেটের এক্তিয়ারে। কারুর কাজ উইঞ্চ মেশিন বা ওয়ারপিং ড্রাম নিয়ে। কারুর কাজ চার্ট দেখা , চার্ট মত জাহাজ চলছে কিনা , সকাল সন্ধ্যায় গ্রহ নক্ষত্র দেখে জাহাজের অবস্থান বোঝা। কেউ মাস্তুলের ক্রোজ নেস্টে [কাকের বাসা] উঠে যায়। তাদের থাকার জায়গা ফোকশালে [ফক্সহোল] ভীষণ গরম। পোর্ট হোলের ঘুলঘুলি বন্ধ। কাঁচ দিয়ে আঁটা। জাহাজের ক্যাপ্টেন পড়তে ভালবাসেন জেরুজালেমের প্রাচীন ইতিহাস , ট্রেজার আইল্যান্ড বা ফরাসী দেশের ছোট রাজপুত্রের গল্প যে থাকত একটা ছোট গ্রহাণুতে। তার শখ বেহালা বাজানো। ওয়েলসে বন্দরের কাছে তাদের বাড়ি। কত সব জায়গা থেকে জাহাজীরা আসে। কারো বাড়ি সুদূর আরাকানে , কেউ ভোলা সন্দ্বীপের লোক , কেউ মেদিনীপুর , নোয়াখালি। কেউ চট্টগ্রামের সাত বংশের জাহাজী। তখনও কলের জাহাজ হয়নি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চলে কাঠের জাহাজে। কাঠ চেরাই হত কলকাতা , চিটাগাং বন্দরে। জাহাজ তৈরী করত দেশি মিস্ত্রিরা। শামীমগড়ের নৌকা চলত কর্ণফুলীর বাওড়ে। লোনা জল ডিঙিয়ে নাও যেত সুন্দরবনে। জাহাজ তৈরির কাঠ বয়ে আনত। সেই মাঝির কাজ থেকে বংশের প্রথম জাহাজী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজের ডেক সাফাইয়ের কাজ থেকে পাল খাটানোর কাজ পেয়েছিলেন। তারপর কলের জাহাজ হল। এখন ডিজেলের। মানুষের এই সব অতিকায় জাহাজ অতি ছোট কাগজের নৌকার মত ভেসে বেড়ালে সমুদ্রের ছেলেমানুষী হাতগুলো আকাশের দিকে লাফিয়ে ওঠে। পোষা বেড়ালছানার মত ধরতে চায়। সমুদ্রপাখিরা খাবারের খোঁজে জাহাজ ধাওয়া করে। ডাঙায় নোঙর ফেললে মেজ মালোম বন্দর এলে দূরবীন দিয়ে নারী খোঁজেন , বন্দরে নামলে মাতাল মাল্লাদের পিছু নেয় দালালরা। মেয়েরা সমুদ্রমানুষদের দেখলেই চিনতে পারে। ওদের গায়ে সমুদ্রের গন্ধ লেগে থাকে , চোখে সমুদ্রের নেশা। দেশের কথা ভাবলেই দীর্ঘ সফরগুলো ভীষণ খারাপ লাগে। সমুদ্রের নোনা জলে উঁকি দিয়ে অনুভব করে এই জলটাই তার দেশের মাটির সঙ্গে মিশে আছে। অথচ সে আজ কতদূরে। কিনারায় নেমে রাতের অন্ধকারে হেঁটে যেতে যেতে মনে হয় - "আচ্ছা সামাদ , মনে হচ্ছে না দূরে কুকুর ডাকছে ? মনে হয় না , এই মাঠের জ্যোৎস্না পার হয়ে গেলেই তোর গ্রাম পড়বে? এই মাঠের শেষেই তোদের বাড়ি ? সালিমা সেখানে কুপি জ্বেলে সরষে বেটে পুঁটিমাছ রান্না করছে ?"খারাপ দিনের জন্য ঝড় বৃষ্টির জন্য জাহাজীদের ফোকশালে আটকে রাখা যায় না। যে কোনো অজুহাতে বন্দরের মাটি ছুঁতে পারলে তারা খুশি হয়। কারণ সমুদ্র অতিক্রম করে যে বন্দর , বন্দরের কোলাহল এবং মাটির স্পর্শ ওদের কাছে তীর্থের মত। শুধু বুড়ো নাবিকরা ফোকশালে বসে তামাক টানে আর দেশের বর্ষার জন্য , জলের জন্য মাছ শিকারের আশায় জাল বুনতে থাকে। কিনারা থেকে ফিরলে যুবক জাহাজীদের সঙ্গে বন্দরের গালগল্প করে। গভীর নীল সমুদ্রে সাদা জ্যোৎস্নায় , সাদা জাহাজ যখন গভীর রাতে যায় তখন এক ছোট্ট সচল নগরী বা যেন জাহাজের সুন্দর সুচারু গতি দেখলে ঈশ্বরের পৃথিবীকে ভীষণ ভালবাসতে ইচ্ছে করে। তেলের জাহাজে আগুন লাগলে মনে হয় হাজার হাজার সোনার পদ্ম ভাসছে , ঢেউ এসে সেগুলো আরো ছড়িয়ে ভেঙে দেয়। আগুন ক্রমশ বিন্দুবৎ হতে হতে ফুলকি হয়ে যায়। একঘেয়েমি কাটাতে জাহাজিরা কখনো বাচ্চা তিমি পোষে। কখনো মেয়ে ও পুরুষ চড়াইকে দেখে এক কাঠের বাক্স রেখে দেয় গলুইয়ের কাছে। পুরুষ এবং স্ত্রী আলবাট্রস পাখিরা জোড়ায় এসে বসে মাস্তুলের ওপর। মোজাম্বিকের লরেঞ্জ মারকুইস বন্দর [বর্তমানে মাপুটো] থেকে নেওয়া দুটো বাচ্চা উটপাখি , জাহাজ যখন বুয়েন্স এয়ার্স গেল তখন শীতে বরফ পড়ে মারা গেল। বোট অসীম সমুদ্রে হারিয়ে গেলে বিচিত্র সব হ্যালুসিনেশন - কখনো মনে হয় একটা বড় ক্রস সমুদ্রে ঝুলে আছে। অতিকায় সব উড়ুক্কু মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসছে। উড়ন্ত পাখিরা হাঙরের ঝাঁক তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে। পাখিগুলি ধারালো ঠোঁটে হাঙরের মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। এত লম্বা সফরে সমুদ্রমানুষরা ঘুমের সময় নানা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। তাদের স্বপ্নে একটা তিমি মাছের কঙ্কাল বড় পাইন গাছে কেউ ঝুলিয়ে রেখে যায়। "এভাবে স্বপ্নে ম্যান্ডেলার দেশে শীত এসে যায় কখনও। বরফ পড়তে থাকে। পাইন গাছগুলো সাদা হয়ে যায়। একটা লাল রঙের বল আকাশে কেউ ছুঁড়ে দেয় তখন। বলটা গড়িয়ে নিচে পড়ে যায় না। আকাশের গায়ে লটকে থাকে সূর্যের মত। তুষারপাতের সময় কখনো মৈত্র দেখতে পায় ম্যান্ডেলা আর তার মা জানলার কাঁচ বন্ধ করে বসে আছে। তুষারপাত দেখতে দেখতে বুঝি কখনো মনে হয় মাহিমের ঘোড়া পাহাড়ে যাচ্ছে সাদা মস খেতে। বরফের ছবি ফুলের মত ভেসে থাকে জানলায়। হাত দিয়ে বারবার মুছে দিতে ভাল লাগে ম্যান্ডেলার। " [অলৌকিক জলযান]"বর্ষাকাল। জমিতে জল। ধানক্ষেত। ধানক্ষেতের আল। নৌকা যাচ্ছে। প্রথমে কোষা নৌকা , পরে ডিঙি নৌকা , বড় বড় পানসি নাও , বজরা। ধীরে ধীরে একটা জাহাজ গেল। মেঘনার কালো জল থেকে জাহাজটা জমিতে উঠল। জাহাজিরা লগি মেরে যাচ্ছে। বাঁশঝাড়ের নিচ থেকে ঠাকুমা কাকে যেন বলছেন , আরে ওই তো তোমার হারানো ছেলে। ও ধন বৌ এসে দেখো , তোমার ছেলেটা ওই দেখো লগি ঠেলছে। বামুনের ছেলে মাঝি হয়ে গেছে। কি হবে ধন বৌ। ঠাকুমা ও ধন বৌ জাহাজিকে দেখার জন্য আস্তে আস্তে গভীর জলে নেমে গেল। ওই জলটায় তারাও দুটো ফুটকরি তুলছে। দুটো ফুটকরি , দুটো শেষ নিশ্বাস এবং বিশ্বাসের কথা বলে আবার জলের সঙ্গে মিশে গেছে। " [সমুদ্রপাখির কান্না ]বন্দরে নামলে কখনো তারা স্বজনের মৃত্যুর খবর পায় অথচ দেশে ফিরতে পারে না। সমুদ্রযাত্রার মধ্যেই মারা গেলে তার সঙ্গে কতগুলো কালো ভারী পাথর থলের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয় থলির মুখ। পাটের থলিটা তার কফিন। পাথরগুলো ওর তৈজস। পাথরগুলো দিয়ে সে সমুদ্রের সিঁড়ি ভাঙবে। সমুদ্রের অতল অন্ধকারে নেমে যাবে ধীরে ধীরে। হাঙর তিমি অক্টপাস একটি অপরিচিত জীবকে দেখে প্রথমে আঁতকে উঠবে। পরে ওরা চোখ ট্যারা করে বলবে , রাজ্য জয় করতে বের হলে বুঝি। নানা উপন্যাস , বড়গল্প এবং ছোটগল্পের 'সাগরজলে' সংকলনের উপাখ্যানগুলি পরপর বা একসঙ্গে পড়া যায় না। একটা শেষ করে কিছুদিন ফেলে রাখতে হয় , তারপর আবার আরেকটা পড়তে হয় , নাহলে একঘেয়ে মনে হতে পারে। এছাড়াও আখ্যানগুলির মধ্যে মিলে মিশে যাওয়া আছে , বোঝা যায় অতীন পুরোই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন। সেজন্য একটানা পড়তে গেলে আগে কোথাও পড়েছি মনে হতে পারে। "এক দ্বীপে এক ধরনের অতিকায় প্রজাপতি। দুটো একটা প্যাঙ্গালীন , এক ধরনের চকরা বকরা পাখি সবুজ বনভূমিতে কুটির নির্মাণ করে থাকে। পাতার তৈরী খুব ছোট ঘর , বিচিত্র ফুল চালে গোঁজা। আগে না জানলে মনে হত কোনো লিলিপুট শ্রেণীর লোক এখানে বসবাস করছে। আর আছে অতিকায় সামুদ্রিক কচ্ছপদের আনাগোনা। কিছুটা দূরে এসে জেনি দেখল দ্বীপটা ক্রমে সিঁড়ির মত নেমে গেছে। মনে হচ্ছে ভেতরে নীল জলের একটা হ্রদ আছে। গাছপালার ফাকে ফাঁকে কেমনে ঝিলমিল মরীচিকার মত ভেসে যাচ্ছে , কখনো দলে দলে মানুষের মিছিল ভেসে যাচ্ছে মনে হয় কখনো মনে হয় ওরা সব সেই প্রাচীন গন্ধ -হরিণের পাল , কেবল ধেয়ে যাচ্ছে। মরীচিকার বোধহয় কোনো মায়া থাকে। ভেতরে কেবল ঢুকে যেতে ইচ্ছে করছে। কি সব হলুদ বন। দ্বীপটা সত্যি বড় নিরীহ। সত্যি বিশাল কোনো সাপখোপ নিয়ে সে ভয়াবহ হয়ে নেই।" [ধ্বনি প্রতিধ্বনি ]"জাহাজ মধ্য আমেরিকার কিনার ছুঁয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যায় লিমন বেতে পৌঁছবে। পানামা খাল কাটা হয়েছে পাহাড়ের ওপর। জাহাজটা সমুদ্র থেকে লক প্রথায় পঁচাশি ফুটের মত উঁচু কৃত্রিম হ্রদে তুলে দেওয়া হবে। উঁচু নিচু ঢেউখেলানো সবুজ একটা পাঁচিল যেন সমুদ্রকে বেঁধে রেখেছে। বেলাভূমিতে কোনো মানুষ নেই। প্রাণী নেই। কোনো জেলেডিঙি মাছ ধরছে না। সমুদ্র এখানে শান্ত , কোনো তাড়া নেই। জাহাজিরা জাহাজ থেকে ভেজা মাটির ঘাসের সবুজ গন্ধ পাচ্ছে। হ্রদের ভিতর ছোট বড় পাহাড়ি দ্বীপ ঘন জঙ্গলে ঢাকা। কেয়া ফুলের মত একরকম ফুলের সমারোহে পাহাড়ি দ্বীপেরা হলদে রং ধরেছে। " [সমুদ্রমানুষ ]ছ হাজার বছর আগে মানুষ ভেলায় করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পেরু থেকে তাহিতিতে গেছিল। নিউ প্লিমাউথ বন্দরে নামার পর পুকেকুরা পার্ক। অকল্যান্ড থেকে ওয়েলিংটন যেতে গেলে ওয়েফোতো নদী , দুপাশে গরম জলের প্রস্রবণ। রোতোরা হ্রদের জল পাতলা বরফের চাদরে ঢাকা অথচ ধারে খালিপায়ে হাঁটা যায়। জ্যোৎস্না রাতে মাওরিদের গান ও ডিং ডিং বাজনা। পাইনের সব পাতা ঝরে যাচ্ছে। আপেলের বাগানে যারা কাজ নিয়ে এসেছিল ছুটিতে চলে যাচ্ছে। জুলাইয়ের মাঝামাঝি বরফ পড়ার আগে জাহাজগুলো ভেড়ার মাংস , গম অথবা আপেল নিয়ে তাড়াতাড়ি সমুদ্রে পাড়ি জমাবে। তা না হলে বরফ পড়লে চারপাশ বন্ধ। জাহাজগুলো বরফে আটকা পড়ে যায়। তখন একমাত্র বরফ কাটা কলের সাহায্যে এইসব জাহাজ গভীর সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া। ছোট ছোট দ্বীপে তখন পায়ে হেঁটে বা সাইকেল চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে। গুহার ভেতরে গ্লোওয়ার্ম গ্রোটো। [গম্বুজে হাতের স্পর্শ ]পঞ্চাশের দশকের এই সমস্ত উপাখ্যানে কোনো কোনো বন্দরে সাদা চামড়া ছাড়া অন্য কারুর নামা বারণ। তাও সমুদ্রমানুষ লুকিয়ে কিনারা থেকে ঘুরে আসে। "লুইজিয়ানার এই বন্দর শুধু সালফার রপ্তানির জন্য খ্যাত। বিকেলের সূর্য এবারে অস্ত যাচ্ছে। ঘন পপলারের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের নরম আলোতে ঘাস ফুল মাঠ হলুদ রঙের মত, তার ওপর দিয়ে ছোট ছোট ওয়ার্বলার পাখি কার্পাসের জমিতে ফিরে যাচ্ছে। ওরা বিরাট অশ্বশালার পাশ দিয়ে হাঁটছিল। ওরা পুরোনো দুর্গের মত বাড়ি অতিক্রম করে গেল। লিংকন আমলের বাড়ি। গৃহযুদ্ধে ওঁদের পূর্বপুরুষ লড়াই করেছেন। রেড ইন্ডিয়ান কর্মচারীদের পরিবৃত ন্যাশনাল স্টেটস রাইট পার্টির গোঁড়া সমর্থক এবং স্থানীয় শাখার সম্পাদক মহিলা ভারোদি। বিচিত্র সব ছবি দেয়ালে সাজানো। কোথাও রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের সময়কার যুদ্ধের দলিল কোথাও বিস্তীর্ন মাঠে শান্তির বিকল্প হিসেবে কোনো নিগ্রো পুরুষের অঙ্গহানি করা হচ্ছে। এর ঠিক পরের ছবিতে একটা ঈগল পাখিকে খাবার লোভে রেটল সাপ লাফ দিচ্ছে। পাখিটা সাপটার গলা ফুটো করে দিয়েছে। চোখদুটো সাপের গাল থেকে যেন ঝুলে পড়ছে। এ বংশের নানা বীরগাথা শোনাচ্ছিল ভারোদি। শ্বেতকায় জাতির অধঃপতন আর ওরা জার্মানি থেকে আগত , রক্তে পুরোপুরি আর্য , দাস প্রথার শেষ সুবিধাটুকু পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে এবং বড় কষ্টকর জীবন এই শ্বেতকায় মানুষদের , জীবন মাত্রেই একে অন্যের দাস এবং এভাবেই সভ্যতা গড়ে উঠেছে। প্রাচীন সব পাথরের মধ্যে দিয়ে এক দীর্ঘ অতীতের ছবি ফুটে বেরুচ্ছিল। নৃশংস এবং ঘৃণ্য। খেতে খামারে কাজ করা নিগ্রো সবল যুবক যুবতীদের ধরে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রের মত ব্যবহার করা হত। পারিবারিক দাস ব্যবসা পোল্ট্রির মত। লুইজিয়ানার বহু পরিবার এভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন এক সময়। অথচ কি দিন কি হয়ে গেল।" [বিদেশিনী ]'সমুদ্রে বুনোফুলের গন্ধ' উপন্যাসে একরকমের জলজ থ্রিলার লিখতে চেয়েছেন। মালবাহী জাহাজটা বিসমার্ক সাগরে যাচ্ছে বলে সবাই হতাশ। সেখানে অজস্র প্রবালদ্বীপের ছড়াছড়ি। একমাত্র নিউগিনি , সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া তারা আর কোনো দ্বীপের নামও জানে না। অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে জিরো থেকে বিশ ডিগ্রির মধ্যে এরকম অসংখ্য আছে। মেলানেশিয়া , সাইক্রোনেশিয়া আর পলিনেশিয়া। দ্বীপবাসীরা নিজেদের মধ্যে পিদগিন বলে ইংরেজি আর অস্ট্রেলীয় ইতর ভাষার জগাখিচুড়ি এক ভাষায় কথা বলে। এখানেই ইস্টার , গ্যালাপাগোস। ফসফেটের পাহাড় , সব বন্দরেই প্রায় জেটি বলতে কিছু নেই। জাহাজ নোঙর ফেলে রাখে। টাগবোটে মাল এলে পিপেগুলি জাহাজে তুলে নেওয়া হয়। সি ডেভিল লুকেনার এসব জায়গায় আত্মগোপন করে থাকতেন। কোনো দ্বীপ গড়ে উঠেছে আগ্নেয়গিরির লাভায়। শুধু কঠিন পাথর আর ক্যাকটাস। দুর্লভ সব কচ্ছপ। প্রাগৌতিহাসিক কালের পাখি জীবজন্তু। জাহাজ যাচ্ছে মাটি টানার কাজে। মাটি মানে ফসফেট। অজস্র পাহাড় দ্বীপ এবং লেগুনের ছড়াছড়ি। মাটি টানার কাজ আসলে অছিলা , অনেকেই জলদস্যুদের গুপ্তধনের খোঁজ করতে আসে। প্রথম মহাযুদ্ধের আগেকার জাহাজ, লুকেনারের নৌবহরের তিনটির মধ্যে একটি, বর্তমানে যেন ইবলিশ , জিন পরীর আড্ডা। মধ্যরাতে বোট ডেকে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এতদিন জাহাজে লুকেনারের প্রেতাত্মা একাই বিরাজ করত। তিনি জলদস্যু ছিলেন , পর্তুগীজদের মত দরকারে কোরাল সমুদ্রে আত্মগোপন করে থাকতেন। জাহাজীদের বিশ্বাস সেই লুকেনারের হাড় প্রোথিত আছে এই জাহাজে। মাঝে মাঝে তাঁকে গভীর রাতে ফরওয়ার্ড পিকে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখা গেছে। জাহাজের ইস্পাতের চাদর কত জায়গায় 'রিপিট' মারা। তাপ্পি মারতে মারতে আসল জাহাজ আর নেই। ড্ৰাই ডকে গ্যাস কাটার দিয়ে কেবল কাটা ছেঁড়া করা হচ্ছে। বিসমার্ক সমুদ্রটা কত জাহাজের কবরভূমি। হাড়গোড় ছাড়া তাদের আর কোনো অস্ত্বিত্ব নেই। অতিকায় বান মাছের আড্ডা। কুমিরের মত দেখতে হাজার হাজার বান মাছ কিলবিল করছে জাহাজের ইঞ্জিন রুমে। পাঁচ সাত হাজার করে সেনা জাহাজ মাইন বিস্ফোরণে উড়ে গেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমান গোত্তা খেয়ে পড়েছে সমুদ্রে। দ্বীপগুলির চড়ায় জাহাজ উঠে গেছে , বনজঙ্গল গজিয়ে গেছে পাহাড়ের চারপাশে। যুদ্ধে নিউগিনি থেকে সলোমন দ্বীপপুঞ্জ এলাকা ছিল উত্তপ্ত। জাপ বাহিনী নিউ ব্রিটেন দ্বীপের রাবাউলে পাঁচখানা এয়ারস্ট্রীপও তৈরী করে ফেলে। নিউগিনির মোর্সবি দ্বীপে মিত্রশক্তির ওপর আক্রমণ। এই এলাকা এখন কত শান্ত। শুধু সমুদ্রের ঢেউ আর পরপয়েজ মাছের ঝাঁক। অজস্র বিষাক্ত মাছেরও ছড়াছড়ি , মাছে মাছি না বসলে খাবার উপযুক্ত ধরা হয় না। অথবা রুপোর মুদ্রা মাছে ছুঁড়ে দিলে , মাছ বিষাক্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রা নীল হয়ে যাবে। ঘোস্টস অফ ওয়ার। দ্বীপের যত্র তত্র ভাঙ্গাপোড়া সব মিলিটারি ছাউনি। বিশাল বিশাল এয়ারস্ট্রীপ অক্টপাসের মত ছড়িয়ে গেছে। মরা এয়ারস্ট্রীপ ধরে দূরের বনজঙ্গলে সহজে হারিয়ে যাওয়া যায়। স্বচ্ছ জলের পঞ্চাশ ফুট গভীরে বিমানের একটা মুন্ডু। ককপিট নানা রঙের স্পঞ্জে ঢেকে গেছে। মনে হয় গভীর জলে পাহাড়ের গোড়ায় একটা সবুজ লাল নীল ফুল ফুটে আছে। যুদ্ধের ভূতদের তৈরী কুহেলিকা। কিনারার মেয়েদের সঙ্গে সমুদ্রমানুষরা ক্রমাগত ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়ে। 'টুপাতি চেরী' গল্পে ইন্দোনেশীয় যুবতীর মনে হয় - "আমিও ভারতবাসী। আমার পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষ থেকে বাণিজ্য করতে এসে এই সকল দ্বীপে থেকে গেল। আর ফিরল না। চেরীর ঠাকুমার স্মৃতি মনে পড়ল। সেই সব রাজপুত্রদের ঘোড়াসকলকে মনে পড়ল। অথবা রাক্ষসের প্রাণ রুপোর কৌটোয় সোনার ভ্রমরে , যেন পা ছিঁড়ছে হাত ছিঁড়ছে , রাক্ষসটা গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে। অথবা নির্জন দ্বীপে রাজকন্যা নিদ্রিত , রাজপুত্র ঘোড়ায় চেপে ছুটছে , ছুটছে। বিকালের সমুদ্র পাহাড়ের ধরে ছোট ছোট মাছেরা খেলছে। নারকেল গাছের ছায়ায় ঠাকুমা ভারতবর্ষের দিকে মুখ করে বসে আছেন , যেন যথার্থই তিনি ভারতবর্ষকে , তার পিতৃপুরুষের দেশকে দেখছেন। ওরা বালিয়াড়িতে ছুটে ছুটে ক্লান্ত। ওরা ডাবের জল খেতে খেতে ঠাকুমার পাশে বালুর ওপর শুয়ে পড়ল। তখন সমুদ্রে সূর্য ডুবছে। নির্জন পাহাড়ি দ্বীপে কচ্ছপেরা ডিম পেড়ে গেল।"বিদেশিনী উপন্যাসের শেষ দিকে জাহাজীকে স্প্যানিশ বলে বিশ্বাস করে তার সঙ্গে পালাতে উদ্যত মারিয়া - "উদার আকাশ আর উইলো ঝোপের ওয়ার্বলার পাখিরা এখন বৃষ্টিতে ভিজছে। ভারোদি নিজের জানলা খুলে দিল। বৃষ্টির ছাঁট আসছে , দেওয়ালে মৃত স্বামীর ছবি , দেওয়ালের রং মেজেন্টা , ঝড় জলে সবই এক হয়ে যাবার মত। মারিয়া তখন হালকা পাখির মত উড়ছিল। বৃষ্টি ক্রমশ ধরে আসছে। "নিউজিল্যান্ডের গ্রামের বাসিন্দা ত্রাউস , প্রতি বছর বন্দরে জাহাজ ভিড়লে কয়েকজন ভারতবাসীকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ান। কারণ তার পূর্বপুরুষেরা সবাই ভারতের মাটিতে সমাধিস্থ। 'ঈশ্বরীর থাবা' গল্পে জাহাজ তুষারঝড়ের মধ্যে মন্ট্রিয়লের বন্দরে দাঁড়িয়ে থাকে। 'আশ্চর্য দূরদর্শন' গল্পে জাহাজিরা দূরবীন দিয়ে নানা কাল্পনিক , ভুতুড়ে জিনিস দেখতে পায়। 'সমুদ্রযাত্রা' বলে নিবন্ধটি একরকম স্বীকারোক্তিমূলক লেখা , শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জীবন রহস্য'র মত। কলোনিতে থাকতেন, কোনোরকমে আই এ পাশ যুবক , অর্থাভাব। কিছু একটা করতে হয় বলেই জাহাজে উঠে পড়া। তার আগে হালিশহরে ট্রেনিং , ভদ্রা জাহাজে ট্রেনিং , জাহাজে ওঠার ছাড়পত্র , সিডিসি সংগ্রহ। জাহাজ বন্দর ছাড়লেই পাখিগুলি উড়তে শুরু করে। জাহাজের সঙ্গে পাখির যেন কোনো যোগসূত্র আছে। সমুদ্রমানুষরা ঘোরে সাগর থেকে মহাসাগরে , বন্দরে বন্দরে। আর কারুর কারুর মাঝে মাঝে অজানা অচেনা দ্বীপে নেমে যেতে ইচ্ছে হয়। "বাবা তার পুত্রের ফেরার অপেক্ষায় আছে। মা তার গাছের নীচে। অপেক্ষা , কবে তার চিঠি আসবে। কবে পুত্র বাড়ি ফিরবে। মা -বাবা তো বোঝে না , বুনো ফুলের গন্ধ টের পেলে কেউ আর বাড়ি ফেরে না। যে যার মত নদী নারী নির্জনতার খোঁজে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়।"মিসিং ডায়েরি - abhisek bose | —'বলুন কি হয়েছে?' গম্ভীর গলায় কথাটা জিজ্ঞেস করেই থানার বড়বাবু সামনে দাঁড়ানো ছেলেটাকে চায়ের কাপটা টেবিলের উপর রাখতে বলল।তারপর সামনের লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল — চা খাবেন নাকি? না। সংক্ষেপে উত্তরটা দিয়েই লোকটা বলতে শুরু করল —না, মানে আমি আসলে একটা রিপোর্ট লেখাতে...বড়বাবু কথাটা শেষ না করতে দিয়েই বলল —' জানি, জানি। আপনি তো আমাকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানাতে আসেননি। পুলিশ আর পুলিশ স্টেশনের অনেক বদনাম বুঝলেন। আসলে তো সরকারি অফিস। ঐ জন্য একটু চা, কফি দিয়ে আপনাদের কাছে আসার ফালতু চেষ্টা ... তো আপনার কেসটা কি বলুন।' বড়বাবু লোকটা ঠিক বদমেজাজি পুলিশ নয় ঠাহর করতে পেরে, লোকটা চারদিকে চোখ চালিয়ে গলা নীচু করে বলল— একটা ডায়েরি লেখাতে এসেছি। মিসিং ডায়েরি।— কী নাম? বয়স কেমন? — বয়স ঠিক জানিনা। ডাকনাম 'শ্যামা' । নামটা শোনামাত্র বড়বাবু ' শ্যামা, শ্যামা মা আমার, কোথায় গেলি?' বলে ক্যালেন্ডারের মা কালীর ফোটোতো একটা প্রণাম করে আবার জিজ্ঞেস করল — 'কবে থেকে মিসিং?' — এই ধরুন লক্ষ্মী পূজার পর থেকেই মিসিং। — লক্ষ্মী পুজো থেকে...! শ্যামা কী? টাইটেল? সারনেম? — পোকা। — কী? পোকা! শ্যামা পোকা !? বেরোন এখান থেকে। সকাল সকাল চন্ডু চরস খেয়ে লোকে থানায় চলে আসছে। বেরোন এখুনি, নইলে পিঠে রুলের বাড়ি মেরে বের করব। — মাইরি বলছি স্যার। পুরো কালীপূজা চলে গেল একটা শ্যামাপোকা দেখতে পেলাম না। দেখুন আপনার মাথার উপর টিকটিকি দুটোকে দেখুন একবার । ম্যালনিউট্রিশনে ভুগছে। বড়বাবু চোখটা মাথার উপর চালিয়ে রোগা প্যাংলা টিকটিকিগুলো একবার দেখে নিল। মনে হলো যেন সত্যিই খুক খুক করে কাশতে কাশতে বলছে —' এই মাগ্যি গন্ডার বাজারে যে দুটো পোকা ধরে খাবো স্যার, তারও জো নেই। কাঁহাতক আর আরশোলা খেয়ে থাকা যায়।' বড়বাবু এবার একটু নরম গলায় জিজ্ঞেস করলো — মানে শ্যামাপোকা পুরো মিসিং? কোথাও দেখা যাচ্ছে না? কোথায় গেল বলুন তো? আরে তাহলে আর বলছি কী স্যার। আট দশ বছর হয়ে গেল ব্যাটাদের আর দেখায় যায় না। খুঁজলে হয়তো দু- চার হাজার পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই গ্ল্যামার আর নেই। সন্ধ্যার পর থেকে লাখ লাখ পোকা ঘরের জানলা দিয়ে লাইটের আলো দেখে ঢুকে আসবে আর সকাল বেলা ফুলঝাড়ুর মাথায় করে দোরগোরা দিয়ে বিদেয় নেবে, সে দিন আর নেই! বড়বাবু এবার একটু চিন্তার সুরে বলল — পুরো একটা প্রজাতি জাস্ট উড়ে গেল! আচ্ছা ঐ তিলেখচ্চর টাইপের খয়েরী রঙা পোকাগুলো,যেগুলো হেব্বি লাফাতো। তারপরে শক্ত ডানাগুলো চেপে ধরে মোমবাতির আগুনে কাবাব বানাতাম, সেগুলো!? ওদের কী খবর? — মিসিং শক্তি কাপুর মার্কা যে গান্ধীপোকাগুলো ছিল , মরার পরেও যার সৌরভে ঘর ভরে উঠত তারা? — মিসিং বড়বাবু এবার খুব নিরাশ হয়ে গেল। লোকটা আবার বলল — জানেন স্যার, এই ভরা সবুজের বাজারে সবুজ গঙ্গাফড়িংগুলো অব্দি মিসিং। এমনকি কবিতায় অমর হয়ে যাওয়া সেই পিঁপড়েগুলো, যাদের নাকি পাখা গজাতো শুধু মরার জন্য। সে'রকম দু এক পিসও দেখতে পেলাম না!হুমম্। ডায়েরিটা নিতে পারছিনা বুঝলেন? কিন্তু এরপর আবার কেউ মিসিং হলে জানিয়ে যাবেন। জানাটা জরুরি। লোকটা হাসিমুখে একটা নমস্কার করে থানার দরজার দিয়ে বেরিয়ে আসার জন্য রওনা হচ্ছিল। হঠাৎ বড়বাবু পেছন থেকে ডেকে বলল — আপনাকে আগেও একবার দেখেছি মনে হচ্ছে? কিসের একটা মিসিং ডায়েরি লেখাতে এসেছিলেন। কিসের বলুন তো? 'বিকেলের খেলার মাঠ।' বলেই হনহন করে বেরিয়ে গেল। বড়বাবু পেছন থেকে বলেই যাচ্ছেন। আবার আসবেন। জানিয়ে যাবেন আবার কী হারিয়ে গেল। কিছু না করতে পারলেও, জানাটা জরুরি... — অভিষেক বোস ( নভেম্বর ২০১৭ ফেসবুক পোস্ট পুনঃর্পোস্টিত হলো)চরিত্রহীন - Sukdeb Chatterjee | চরিত্রহীন শুকদেব চট্টোপাধ্যায় ওই নব ডাক্তার যেন আর আমাকে দেখতে না আসে। অন্য কোন ডাক্তার পাওয়া যায় ভাল, না হলে আমার আর চিকিস্যের দরকার নেই। -- বেশ জোরের সঙ্গে ছেলেপিলেদের সামনে নিভাননি নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন।কি এমন হল যে ডাক্তারবাবুর ওপর হঠাৎ মা এত চটে গেল। ছেলে বৌদের কাছে ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না।বড়ছেলে বিনয় জিজ্ঞেস করে—কেন মা কি হল? নবারুন সান্যাল তো ভাল ডাক্তার, এলাকায় নাম আছে। এতদিন ধরে তোমায় দেখছেন। দেখতে দেখতে উনি তোমার ধাত বোঝেন, তাই চিকিৎসায় চটপট কাজও হয়।-- তা তোমরা ওকে দিয়ে চিকিৎসা করাও না বাপু, আমি তো না করিনি। ওপরের জনটির তো নব ছাড়া চলবেই না। একটু জোরে বাতকম্ম হলেই বাবু ছুটবে নবর কাছে। তবে বলে রাখলাম, ওই মুখপোড়া ডাক্তার বাড়িতে এলেও আমার এদিকপানে যেন না আসে।ছোট ছেলে বিজয় অধৈর্য হয়ে বলে—কি হয়েছে সেটা তো বলবে।--এটুকু শুধু জেনে রাখ, লোকটার চরিত্তির ভাল নয়। কে ওকে এবাড়িতে এনেছে দেখতে হবে তো! তার পছন্দ কোনোদিন ভাল হয়েছে?ইঙ্গিতটা নিজের কত্তা অর্থাৎ ‘ওপরের জনের’ দিকে। নিভাননিকেও যে সেই মানুষটাই একসময় পছন্দ করে এনেছে এ কথা বলার ধৃষ্টতা কেউ দেখাল না। নিজের স্বামীকে যে মাঝে মাঝেই ‘ওপরের জন” বলে নিভাননি উল্লেখ করেন তা কিন্তু কোন সম্মান দেখিয়ে নয়। নিভাননির যেখানে আস্তানা অর্থাৎ বিছানা পাতা তার ওপর তলায় ঠিক একই জায়গায় কত্তা সুরেনবাবু থাকেন। ওপরে থাকেন বলে ‘ওপরের জন’। এক ঘরে থাকার পাট বহুদিন চুকে গেছে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন কারণে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা বাড়ে। হয়ে ওঠে একে অপরের অবলম্বন। সুরেনবাবু আর নিভাননি দাম্পত্য জীবনে একটা সময়ের পর থেকে এই চেনা ছকে এগোতে পারেননি। বাড়িতে ছেলে আর বৌমারা থাকায় নির্ভরতা আর সাহচর্যের জন্য বিশেষ কারোর মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন নেই। ফলে একলা চলো রে।রবীন্দ্রনাথের এই প্রসঙ্গে একটা পরামর্শ আছে-“লোকে ভুলে যায় দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নতুন করে সৃষ্টি করা চাই।“নিভাননি ভোলেননি। দাম্পত্য জীবনকে তাঁর মত করে প্রতিদিন নতুন ভাবে (অনা)সৃষ্টি করেন। সম্পর্ক যে বরাবরই এমন তা নয়, ভাব ভালবাসা যে একসময় কিছুটা ছিল সন্তান সন্ততিরাই তার প্রমাণ। তবে এখন তা ফল্গু নদীর মত। বাইরে একেবারেই শুকিয়ে গেছে, খুঁড়লে ভেতরে তলানি কিছু থাকলেও থাকতে পারে। নিভাননির শরীরটা অনেকদিনই ভেঙে গেছে। একটু আধটু যা ঘোরাঘুরি করেন তা ঘরের মধ্যেই ধরে ধরে। অন্যদিকে সুরেন বাবু এই বয়সেও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। রোগঘোগ প্রায় নেই বললেই চলে। রোজ বাজারে যান। সান্ধ্য ভ্রমণেও নিত্য বেরোন। খানিক ঘোরাঘুরি করেন, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেন, মাঝে মাঝে লাইব্রেরিতে বই আনতে যান। শ্ত্রুর মুখে ছাই দিয়ে জীবনটাকে গুছিয়ে উপভোগ করছেন। রোগে ভুগে ভুগে আজকাল নিভাননির মেজাজটাও বেজায় খিটখিটে হয়ে গেছে। নিজের সার্বিক অক্ষমতার মাঝে স্বামীর এ হেন ফুরফুরে জীবনযাত্রা হজম করা কঠিন। কত্তা বাইরে বেরোবার সময় নজরে পড়ে গেলে তাঁর উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেন হৃদয় দহন করা নানান টিপ্পুনি। অধিকাংশ দিন সুরেন বাবু গায়ে না মেখে বেরিয়ে যান। এক এক দিন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়, উনিও পাল্টা দেন। জমে যায় তরজা। বাড়ির লোকেদের কাছে এ বড় উপাদেয় বিনোদন।কোন একটা পালা পার্বণের দিন ছিল। সুরেন বাবু সাজগোজ করে বেরতে যাচ্ছেন, নিভাননিও সেই সময় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে ঘরের সামনে একটা মোড়ায় বসেছেন।একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ছাড়লেন—চললেন বাবু ফুর্তি করতে। সাজ দেখ, যেন ছোকরা। চুলে আবার অ্যালবোট কাটা হয়েছে।সুরেন বাবু সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ঘাড় ঘুরিয়ে আস্তে করে বললেন—স্নো পাউডার মেখে, সাজগোজ করে বেরলেই তো হয়। কেউ তো আর মানা করেনি। তবে সমস্যা একটাই, ইদানীং রাস্তায় বড় কুকুরের উপদ্রব হয়েছে, লোক বিশেষে তাড়া করছে।আগুনে ঘি পড়ল। কত্তার চরিত্রের দোষ থেকে আরম্ভ করে চট জলদি যা যা কু কথা মনে পড়ল একবারে উগরে দিলেন। তবে টার্গেট ততক্ষণে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পৌঁছে গেছে।ডাক্তার নবারুন বাবার বন্ধু স্থানীয়। কিন্তু সেটাই যদি মায়ের অপছন্দের কারণ হয় তাহলে তো অনেক আগেই তাঁকে বিদেয় করে দেওয়ার কথা। কিন্তু এতদিন তো কোন সমস্যা হয়নি। আর সমস্যা বলে সমস্যা, একেবারে চরিত্র নিয়ে টানাটানি। শেষবার যখন ডাক্তারবাবু নিভাননিকে দেখতে এসেছিলেন ছোট বৌ মালা ওই সময় সামনেই ছিল, ওরও তেমন অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি। মায়ের বয়স পঁচাত্তর পার হয়েছে আর ডাক্তারের আরো কয়েক বছর বেশি। মায়ের আড়ালে ছেলে আর বৌয়েরা তো হেসেই খুন। দুই বউয়ের ওপর ভার পড়ল মায়ের ডাক্তারের ওপর চটার আসল কারণটা জানার।দুই বউমা একান্তে শাশুড়ির সাথে কথা বলে জানতে পারল যে ডাক্তার নাকি বার কয়েক তাঁর বুকে স্টেথো বসিয়ে পরীক্ষা করেছে। এতেই নাকি তাঁর শ্লীলতাহানি হয়েছে। বৌয়েরা হেসে কুল পায় না। বুড়িকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে বুকে স্টেথো না বসালে চেস্ট কনজেশন আছে কিনা ডাক্তার বাবু বুঝবেন কি করে।উত্তর আসে—কেন পিঠের দিক থেকে দেখলেই হত। আর মুখপোড়া এসেছিল তো আমার বারে বারে দাস্ত হচ্ছে তার চিকিস্যে করতে। তা পেট ছেড়ে বুকে ওঠার কি দরকার?অকাট্য যুক্তি, বৌমারা আর কথা বাড়ায়নি।ঘর থেকে বেরিয়ে মালা বড় জা তনিকে বলে—দিদি, আমার অন্য কিছু সন্দেহ হচ্ছে। ডাক্তার বাবুতো যখনই আসেন স্টেথো দিয়ে মার বুক পিঠ পরীক্ষা করেন। কোনোদিন তো এমন খেপতে দেখিনি। সেদিনও পরীক্ষা করার সময় মা দিব্য শুয়ে ছিল।তনিও মালাকে সমর্থন করে বলে—ঠিকই বলেছিস, আমারও মনে হচ্ছে গণ্ডগোল অন্য কোথাও।মায়ের এমন অভিনব অভিযোগের পর্দা ফাঁস হল কদিন বাদে বিকেল বেলায়।নিভাননির ঘর থেকে ভেসে এল জোরাল গর্জন—তুই আমার মুখের ওপর চোপা করছিস। বারণ করেছে, নিকুচি করেছে তার বারণের।বলাইয়ের আকুতি শোনা গেল—কাকিমাদের না বলে আমি আনতে পারব না।-- ও তাই! আমি বাড়ির মালকিন। আমার কথার অমান্যি করলে দূর করে দেব।বৌয়েরা পাশের ঘরে গল্প করছিল, কথোপকথন কানে যেতে গল্প থামিয়ে ও দিকেই মনোনিবেশ করল।যার ওপর গালমন্দ বর্ষিত হচ্ছে সেই বলাই এ বাড়ির সারাদিনের কাজের লোক। ষোল সতের বছরের কিশোর। বাড়ির লোকের মতই হয়ে গেছে। নিভাননির খুব আস্থাভাজন এবং মূলত তাঁকেই দেখভাল করে। তাঁর অনেক নিষিদ্ধ এবং গোপন কাজকর্মের শরিক। কিছুদিন আগে ফুটের দোকান থেকে পিঁয়াজি এনে ঠাকুমাকে গোপনে ডেলিভারি করার আগে সিঁড়িতেই মালার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল। আড়াল করে ঠিকঠাকই আনছিল কিন্তু গরম পিঁয়াজির গন্ধই কাল হল। না দিলে ঠকুমার কাছে ঝাড় খাবে এইসব বলে কেঁদে কেটে বলাই সেদিন অনেক কষ্টে রেহাই পেয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল যে এই কাজ তাকে মাঝে মাঝেই করতে হয়। কথা দিতে হয়েছিল যে ভবিষ্যতে বাড়ির কাউকে না জানিয়ে এমন কাজ করবে না।সেদিন ডাক্তারবাবু পেটের সমস্যার জন্য ওষুধ লেখার আগে বাইরের কিছু খেয়েছেন কিনা জিজ্ঞেস করায় নিভাননি সামান্যতম চিন্তা না করেই না বলেছিলেন। মালা আড়ালে ডাক্তারবাবুকে পিঁয়াজির কথাটা বলে দিয়েছিল। তাতেই নব ডাক্তার খানিক বিরক্ত হয়ে বলেছিল—আমি জানি আপনি মাঝে মাঝে বাইরের এটা ওটা খান। এই বয়সে বাইরের খাবার একেবারে চলবে না।এরপর নিভাননির সামনেই বৌমাদের এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ডাক্তারের সামনে বুড়ি হাসিমুখে নিদান মেনে নিয়েছিলেন।বলাই ঘরের বাইরে আসতেই জেরার মুখে পড়ল। জানা গেল পেটটা একটু সামলাতেই বুড়ির আবার কদিন থেকে নিষিদ্ধ বস্তুর জন্য মনটা ছটফট করছে। বলাইকে এর মধ্যে দু একবার চুপিসাড়ে আনতে বলাও হয়েছে, বলাই ভয়ে রাজি হয়নি। আজ আর কোন লুকোছাপা নেই, একেবারে হুকুম।এতদিনে নব ডাক্তারের ওপর নিভাননির আক্রোশের কারণটা সকলের কাছে পরিষ্কার হল।ডাক্তার বুড়ির বুকে নয় হাত দিয়েছে একেবারে ফান্ডামেন্টাল রাইটে। অধিকার হননের প্রতিশোধেই ডাক্তারের চরিত্র হনন।

ভাট...

রমিত চট্টোপাধ্যায় | অমিত বাউ এখন বাদাম বেচা প্র্যাকটিস করছেন।@:|: আবাপের লেখাটা পড়লাম। ভালো লাগল, সঠিক লিখেছে।

রমিত চট্টোপাধ্যায় | অমিত বাউ এখন বাদাম বেচা প্র্যাকটিস করছেন।@:|: আবাপের লেখাটা পড়লাম। ভালো লাগল, সঠিক লিখেছে। cm | কথা সত্য। অমিত শাহ তো বেঁচে নেই, আজ নিজের প্রেতাত্মাকে শপথ নিতে পাঠিয়েছিল।

cm | কথা সত্য। অমিত শাহ তো বেঁচে নেই, আজ নিজের প্রেতাত্মাকে শপথ নিতে পাঠিয়েছিল। সিএস | অমিত শাহকে গত ক'দিন দেখা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না। পাশের চেয়ারগুলো নীতিশ - বাবু নিয়ে নিয়েছে, অমিতবাবু মনে হয় নিজের চেয়ার বাঁচাতে ব্যস্ত। দেশের নাম মহাভারত করতে চেয়েছিল, আপাতত ৭০ জনের মহাভারত মন্ত্রীসভা হয়েছে, তার মধ্যে অগুন্তি প্রাক্তন সিএম !

সিএস | অমিত শাহকে গত ক'দিন দেখা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না। পাশের চেয়ারগুলো নীতিশ - বাবু নিয়ে নিয়েছে, অমিতবাবু মনে হয় নিজের চেয়ার বাঁচাতে ব্যস্ত। দেশের নাম মহাভারত করতে চেয়েছিল, আপাতত ৭০ জনের মহাভারত মন্ত্রীসভা হয়েছে, তার মধ্যে অগুন্তি প্রাক্তন সিএম !

বুলবুলভাজা

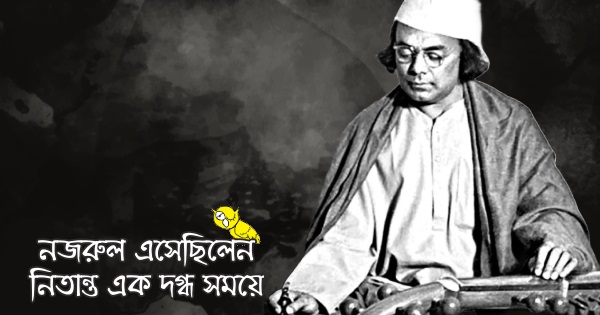

বুলবুলভাজাদুয়ারসিনি - নরেশ জানা

০৯ জুন ২০২৪ | ১১২ বার পঠিতরাস্তায় নেমেই ঘড়ির কাঁটায় নজর দিয়ে দেখে নিয়েছি বেলা তখন দশটা বেজে পনেরো। ঝাড়খন্ড আর বাংলার আকাশ থেকে তখনও ঘূর্ণাবর্তের ছায়া কাটেনি বটে কিন্তু এখন এই মুহূর্তে সোনার মত রোদ গলে পড়ছে। গুগল ট্র্যাকার দেখে ঝিলমিল আর রাগিণী আমাকে জানালো আমাদের হাঁটতে হবে এক কিলোমিটার পথ। মৃত্যুঞ্জয় গাড়িটা নিয়ে এগিয়ে গেছে, গীয়ার নিউট্রাল করে শব্দহীন গাড়ি নেমে গেছে সুন্দরী দুয়ারসিনির পথে। আমাদের সাথেও রয়েছে চার সুন্দরী। রুশতি আজ জিন্স্ পরেছেন। নীল ফেডেড জিন্সের ওপর লাল আর কালো স্ট্রাইপ দেওয়া সাদা শার্ট। মেয়ে রাগিণী আজ পুরোপুরি কালো পোশাকের আশ্রয় নিয়েছে। স্লিভলেস ঝালর দেওয়া কালো টপ আর পালাজো। রিয়ানের আজ কমলা আশ্রয়। কলার দেওয়া হাঁটু ছাড়ানো কুর্তি আড়াল করেছে কালো চোস্তা পাজামাকে। ঝিলমিল একটা মেরুন পাজামার ওপর কালো টি শার্ট চড়িয়েছে।

হরিদাস পাল

হরিদাস পালদোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ১৭ - সমরেশ মুখার্জী

০৯ জুন ২০২৪ | ২২ বার পঠিতআশির দশকে যাদবপুরের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী শুশুনিয়া পাহাড়ে গেছে শৈলারোহণ অভ্যাস করতে - সেই ভিত্তিতে এই আখ্যান …একটা অবুঝ অভিমান দলা পাকিয়ে উঠছে সুমনের মনে। মলয়দা রেশনিং করে খেতে বলা সত্ত্বেও ওরা কিছুটা জল বাঁচিয়ে রাখতে পারলো না ওদের জন্য? এই ফেলো ফিলিংস নিয়ে এরা পাহাড়ে যাবে?

বুলবুলভাজা

বুলবুলভাজাএমনি এমনি মারি - রমিত চট্টোপাধ্যায়

০৮ জুন ২০২৪ | ৪২২ বার পঠিত বুলবুলভাজা

বুলবুলভাজাস্লোভাকিয়া ৫ - হীরেন সিংহরায়

০৮ জুন ২০২৪ | ১৪১ বার পঠিত হরিদাস পাল

হরিদাস পালচললুম ঈর্ষাহীন দেবীর গৃহে - ২ - সমরেশ মুখার্জী